diary 2006.3.

diary 2006.4.

■2006.3.31 (Fri.)

高村薫『マークスの山』。直木賞受賞のミステリ。

北岳近くの飯場での殺人事件で物語は幕を開ける。それから16年後、都立大学駅付近で殺人事件が起きる。

マークスと名乗る人物を軸にしながら、まるで関連性のない事件が、徐々につながりを見せていく。

その背景にある権力と戦いながら犯人を追う刑事の姿が描かれる。

強いて言うなら、「男たちの友情」がこの作品の背後にあるテーマなのかもしれない。

片や硬直しきった友情の崩壊、片や正義感で結ばれた危うくて固い絆というか仲間意識、その対比。

そのふたつの間をマークスが自在に飛びまわり、物語を進めていく。

作者自身もこだわっている箇所だろうが、刑事たちが単純に目的をひとつとするチームとなっていない点が新しい。

それぞれに出し抜かれまいとする独立心があり、なおかつ仲間意識もある、そういう微妙なつながりで結ばれている。

そういったところのリアリティの感じさせ方がすごい。

犯人探しではなく、犯人がわかっているところからのスタート、というところがなかなか自信にあふれている。

読者には犯人はわかっている。被害者たちも犯人を知っている。刑事たちだけが知らない。

そうして点線を引いておいて、読み進めるごとにそれが実線へと変わっていく、そういう感触を持たせるのが新鮮だ。

で、捜査を妨害する黒幕に向かって、読者は刑事たちと一緒になって踏み込んでいく。凝ったつくりになっている。

とはいえ、ラストの仕掛けにはがっくりした。それはありえないだろう、と思った。

すべての原因となった殺人事件、それを明らかにする手法だが、本当に興ざめだった。

上述のような凝った仕掛けを施しておきながら、結局は上品な解決ができなくって説明ゼリフ。

今までの努力は何だったの、と読んでて脱力してしまった。ここまでやってご都合主義で謎が解けては、もったいない。

つまるところ、ミステリというものは、もらったヒントから正解を出して、答え合わせして安心する、そういうツールに思える。

意地悪く言えば、学校で優等生が喜んで受けているテストの延長線上にあるものなのだ。

途中までのヒントで自分なりに推理して、読み進めて真相がわかったところで作者の解答と照らし合わせて答え合わせ。

それ以上でも以下でもない。成績自慢の人たちが、学校でのテストと同じ感覚でやってみる、そういうものなのだ。

実にくだらないなあ、と思う。どんなに背景とか人物とかしっかりつくりこんで社会学的に面白い味付けをしてみても、

結局は学校のテスト、ただ1種類の解答目指して突っ走るだけの単純な競争と同じ感覚で消費されてしまうのだ。

ミステリ好きってのはつまり、「先生ほめてほめて」とテストの答案を突きつける子どもとなんら変わりがない。

この『マークスの山』は、設定の部分でかなりつくり込んであって「ふむふむ」と思わされただけに、

真相を告白する説明でミステリ特有のお山の大将っぷりが前面に出てしまって、大いに裏切られた気分になった。

とても残念だ。

■2006.3.30 (Thu.)

何が危険だって、Wikipediaだ。Wikipediaのネットサーフィンは非常に危険である。

というのも、ちょっと読んでいるうちについついあれこれリンクをたどっていって、

気がつけばかなり時間が経っていた、なんてことがよくある。非常に危険なのである。

たとえば、昔好きだったマンガのタイトルを打ち込んでみる。

とても細かいところまで説明がされていて、ほほーと感心してしまう。

たとえば、ひいきのスポーツのチームの名前を打ち込んでみる。

とても細かいところまで説明がされていて、ほほーと感心してしまう。

そんな具合に気になるジャンルのものを片っ端から調べていって、リンクで飛んでいってみる。

それを何度も繰り返しているうちに、気がつけば「もうこんな時間!?」となってしまうのである。

大学時代にはクイズをつくっている間に平凡社の百科事典なんぞをあれこれ読んでしまって、

「うわもうこんなに時間経ってたのかー」ってなことがよくあった。

Wikipediaの場合、そういう百科事典に載っていることのほか、百科事典には載らない知識も同様に収録されていて、

アクセスのしやすさもあって、危険度というか依存度というかが飛躍的に高くなっているように思う。

僕はたまに、ノートパソコンの画面の先、電話回線を通して図書館の扉が開いているような映像を思い浮かべる。

図書館に行くよりも便利な情報がずっと手軽に得られる、そんな時代になってしまっている。

落ち着いて考えてみると、それはとんでもない快挙なのだ。でもなんとなく、素直に享受できない気持ちもある。

便利すぎることには、きっと落とし穴があるんじゃないか。そう疑心暗鬼になってしまうのだ。

今日もWikipediaを利用しつつ、そんなことをふと考えてしまうのである。

■2006.3.29 (Wed.)

オードリー=ヘップバーン主演で相手役はグレゴリー=ペック、監督はウィリアム=ワイラーの『ローマの休日』。

いきなりニュース番組で始まる。これが設定の説明も兼ねていて、その辺の手際の良さはさすが巨匠。

こういうことをさらっとやって、説明ゼリフを自然に観客に受け止めさせるテクニックは、実にすばらしいものだ。

さて、グレゴリー=ペック演じる新聞記者・ジョーだが、アン王女がやってきたニュースを知らなかったり遅刻したりと、

ダメ人間じゃん、というツッコミを入れたくなるようなキャラクター。相棒のカメラマン・アーヴィングとのコンビはなかなかで、

できればもうちょっとふたりの絡みを描いてほしかった気もするが、それでは本題からはずれてしまうので仕方がないところ。

(特にアーヴィングはクライマックスのところで非常にかっこいい。こういう魅力ある脇役っていいなあ。)

話の展開はここで書くまでもないくらいにコテコテ、でも実に堂々とつくっていて、そのおかげで見ごたえ十分。

妙な照れがあったり裏をかいたりすることがないから、名作としての貫禄が出ている。その辺は参考になるところだろう。

やはり、たくさんの作品にパクられるというかオマージュされる元ネタになった作品は、きちんと見ておかないといけない。

切ないラストカットまで、一般常識としてしっかり押さえておきたいというレヴェルの作品だった。

■2006.3.28 (Tue.)

会社を辞める方の送別会。生まれて初めてちゃんこ鍋というものをいただくが、

体調がイマイチで堪能するというまでには至らず。実に残念。

帰るときになって雨がけっこうな勢いで降り出してきた。

傘を持っていなかったためにタオルを頭に巻いて、かなり濡れながら地下鉄に乗り込む。

やっぱ折りたたみ傘は必要なのかなあ、と思う。カバンが小さいので、いいサイズのものがあるか心配。

■2006.3.27 (Mon.)

深作欣二監督、『仁義なき戦い』。広島・呉でのヤクザの抗争を描いてたくさんシリーズ化された、第1作。

あらすじを書くのが非常に面倒くさい。というのも、この話は単純に敵/味方という構造をとらないからだ。

むろん、敵対する組との抗争であるから敵/味方という要素はある。しかし、この関係性はすぐに裏返る。

たとえば梅宮辰夫演じる若杉は上田組を裏切って山守組につくが、山守組の手によって殺される。

主人公・広能(菅原文太)を味方に引き入れようとする坂井(松方弘樹)の真意もわからない。

組長の山守(金子信雄)にしても、若い者の主導権争いを遠巻きに眺めて、最終的においしいところをとっていく。

つまりは親分でさえ子分を裏切る。そういうまさに仁義のない戦いがひたすら繰り広げられていき、

決して表に出ようとしない槙原(田中邦衛)のような男が生き残る。

そんなわけで、いろんな関係が絡んで一回見ただけではわかりづらい内容になっている。

もっとも、ある意味、その状態が正確な描写でもあると思う。敵/味方という単純な構造ではない。

力とは何ぞや、という問題を背景にしながら、暴力、友情が崩れていく姿がドキュメンタリータッチで描かれているのだ。

非常にテンポが速く、主要な人物が殺された際には「若杉寛 死亡」みたいにテロップが出るので、

トランプのばば抜きをやっているというか、一種のゲーム感覚でこちらはストーリーを眺めることになる。

その点では確かに『バトル・ロワイアル』(→2005.6.24)は深作作品なんだなーと思う。

ただやはり、広能が山守のもとを去っていくラストはそういうハイスピードな戦いの虚しさをまとめる効果が十分にあって、

さすがに人気シリーズの出発点となっただけのことはあるのかな、と思った。

■2006.3.26 (Sun.)

いつも姉歯祭りの2日目はダラダラになってしまい、なし崩し的に解散、ということになってしまう。

きちんと2日目のことを考えないといけないなーと思いつつ起きる。起きたらマサルとふたりっきり。

まあ結局やることなんてないので、マサルとともに国立市街へと出かける。

僕らが大学生としてフラついていたころと比べると、ずいぶん国立も変わった。

かつては景観についていろいろうるさかったのも、かなりゆるくなってきているように思える。

ふたりで朝&昼メシということで、スタ丼屋に入る。かつては確実に週2ペースでお世話になった味だ。

マサルは本当に久々に食べたのだが、食べながらなぜか首を傾げている様子。

店を出ると「なんか変わっちゃったね」と切なげに言う。言われて、僕もなんとなく違和感をおぼえた。

よーく考えてみて、ああ、と思い当たった。「味、前に比べて薄くなってないか?」「! そうよ! それなんよ!」

以前のスタ丼はこれでもか!というほど濃い味つけだったのだが、いま食べたスタ丼はなんとなくマイルド。

味の本質は変わっていないのだが、舌先が痺れるような感覚は少なくなっている。

「なんか残念やね~」とつぶやくマサルと、駅前のロータリーへ。

横断歩道を渡る途中、富士見通りを眺めていたマサルがふと思いついて訊いてくる。

「松島くん、せきどは葬儀場をやめたの?」「知らん」

「えー僕それだけが気がかりで4年間大学に通っとったんよ」「知らんって、オレもう国立市民じゃないし」

駅前には地下に珈琲館があるのだが、その宣伝アナウンスが1階の神戸屋付近には流れていて、

そのマネを(白目をむきながら)やるのがマサルの得意技だった。「今でもアナウンスしとったら、記念に珈琲館に入ろうよ」

アナウンスは今でも健在だったので、珈琲館に入った。

テキトーに飲み物を注文して、マサルが持っていた高田純次の本なんぞを読みつつ時間を過ごす。

「ねえ松島くん、一緒に小田原に行こうよ」「ハァ?」「小田原で女子大生のイベントがあるらしいんよ。一緒に行こうよ」

「めんどくせえ」「松島くんには女子大生の魅力がわからんのやね。僕、最近女子大生が気になるんよ」

「(ちょっと考えて)まあ、わからんでもないよ。女子高生だとちと若い、それで女子大生ってことだろ」

「! そう! そうなんよ!」「でも小田原は遠い。ここからだといくらすると思ってんだ」「えーでもええやん、行こうよ」「やだ」

女子大生というカテゴリーに反応する歳になってしまったのか、という事実に悲しさをおぼえつつ、

でもやってること全然かわってねーじゃん、という事実にさらに悲しさをおぼえつつ、僕は無言のままでいたとさ。

■2006.3.25 (Sat.)

姉歯祭りである。今回はニシマッキーがパ・リーグの開幕戦を観に行くというナイスなアイデアを出してくれたので、

スケジュールに余裕のあった僕とみやもりが参加することに。西武新宿駅に集合して、球場へ向かう電車に乗る。

ちなみに、言いだしっぺのニシマッキーは当然、西武ファン。今でもよく観戦しているようだ。

で、僕はヤクルト、みやもりは広島を贔屓にしているので、なんとなーく西武を応援するムードに。

西武球場には前に一度来たことがある。大学在学中、日本シリーズのチケットが手に入り、HQSの先輩と行った。

1997年の西武×ヤクルト、第2戦だ。僕とイグチさん、コマガタさんは3人ともヤクルトファンだったのだが、

外野自由席のライト側、周囲は西武ファン一色の中でじっと我慢してヤクルトを応援していたのが懐かしい。

試合は目の前で真中が落球しやがって(確かエラーにはならなかったが)、ヤクルトは負けた。

結局このシリーズは4勝1敗でヤクルトが日本一になったので、自分の引きの弱さに落胆した記憶がある。

さて、それから9年。西武球場は屋根をかぶってインボイスSEIBUドームとなった(以下、「西武ドーム」)。

しかし交通の不便さは相変わらず。久しぶりの野球観戦にわくわくしながら西武新宿線に乗り込んだはいいが、

ムダのない乗り換えをするにはどうすればいいのか、サッパリわからない。

周囲にいる、明らかに野球の応援をしようとしている乗客の動向を睨みながら、小平駅で乗り換える。

そんでもって西武遊園地駅に着くと年甲斐もなく全力でダッシュ。レオライナーの先頭に乗り込んで山の中を行く。

いかにも山を切り拓いたリゾート地の匂いが漂う中、トンネルを抜けると銀色の屋根がお出迎え。西武ドームだ。

駅の改札を抜けるとなかなかけっこうな人出。なんとなく、関東の高校生クイズ予選の盛り上がり具合を想像する。

僕は毎年名鉄沿線の辺境を転々とする高校生クイズ生活だったので、「聖地」が決まっているのが少しうらやましい。

(ああそうだ、機会があったら高校時代の高クイの記憶についてもいつか書こう。あの合宿が楽しかったんだよなあ。)

さて今回、開幕戦の始球式はトリノで金メダルを取った荒川静香が務めるという。

じゃあひとつやりましょうか、ということで、記念撮影をしてみました。

イナバウアー。大勢の人の見てる前で、超恥ずかしかった。でもやっちゃう。

イナバウアー。大勢の人の見てる前で、超恥ずかしかった。でもやっちゃう。

L: 西武ドームの外観。西武球場は神宮と並んでデーゲームの最高に似合う球場だと思っていたので、屋根は雰囲気ぶち壊しである。

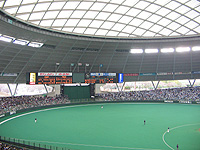

C: ドーム内部。開幕戦で荒川静香とはいえ、ものすごい人出だった。自由席だと全然居場所がなく、3人でひたすら辺りをさすらう。

R: 2006年のプロ野球が開幕。ぜひとも充実したシーズンにしてほしいものである。

中に入ると、これがとんでもない人出。ニシマッキーの予想をはるかに超える人数が詰めかけていた。

おかげで立ち見の山をかきわけるようにしてグラウンドを覗き込む格好に。

結局、3回が終わったくらいで指定席に空きがちらほらあったので、不法占拠してしまったのであった。ごめんなさい。

さて、荒川静香の始球式である。内野席からマウンドまではかなり距離があるので、

かわいかったのか美人だったのかどうかはよくわからない。

ただ、ワインドアップのモーションの際に胸を張った格好でけっこうタメをつくっていて、

これはイナバウアーを意識していたことは間違いないと思う。

気の利いたファンサーヴィスじゃのう、などと言いつつ、きちんとキャッチャーまで届いた投球に拍手。

肝心の試合はというと、まず高卒ルーキーの炭谷銀仁朗がスタメンマスクということでどよめきが起きる。

なんでも51年ぶりの快挙らしい。これは貴重な機会を目にしたものだ。

面白いのがGG佐藤で、「じじくさいから」ということでGGになったという逸話が楽しい。

テーマ曲も他の選手がありきたりなものばかりの中で非常に強烈。こういう個性を持った選手に活躍してほしい。

あと、世間一般では、オリックスの中村ノリと清原に注目が集まるところ。

清原はしぶとい単打でしっかり塁に出る。「清原ってアベレージヒッターになったらけっこういけるかもな」などと話す。

(試合前、清原はライトに陣取る西武ファンの前にわざわざ行き、帽子を脱いで一礼していた。粋なものだ。)

僕もみやもりも「なんでもいいからいい試合をしてくれー」というスタンス。

ニシマッキーは意外と冷静に選手ひとりひとりの活躍をしっかり目に焼き付けている感じ。

非常にのどかというか、優雅というか、そんな余裕たっぷりの野球観戦で、それもまた楽しいものだ。

が、早春の西武ドームはとにかく寒い。山の冷たい風が、天井と客席の間からガンガン吹きつけてくる。

屋根をかぶせてわざわざ日陰をつくっているようなものだから、はっきり言ってドームの外のほうが暖かい。

これは選手も大変だろうが、観客にとっても非常につらい。高木大成、なんとかしてくれ。

(余談だが、僕は外よりも屋内のほうが寒いという現象に、「第8回一橋オープン」を思い出していた。詳しくは後述。)

やたらと寒い。日の光が差す外がうらやましい。

やたらと寒い。日の光が差す外がうらやましい。

ホームランも出ない地味な試合展開の中、オリックスの日高がタイムリーを打って勝負あり。

西武先発の西口は、調子の良い回と悪い回でとんでもなく差のあるピッチングだった。

結局、野球はフォアボールを出さないことに尽きるって印象なのであった。

試合終了後の光景。人多すぎ。

試合終了後の光景。人多すぎ。

終わってからチアガールやら高木大成やらを観察して時間をつぶす。あまりに人が多すぎて、

西武球場前駅が大混雑していたからだ。仕方がないので隣接するユネスコ村の入口をウロウロしてみる。

ユネスコ村の由来を説明した看板が出ていたので、3人で眺めて「へぇ~」なんてつぶやく。

その後は萩山で乗り換えて、懐かしの一橋学園を目指す。

それにしても小平周辺の西武線は異常に入り組んでいて複雑だ。

あらためて路線図を眺めつつ、3人で「これおかしいよな、絶対」などとツッコミを入れて電車を待った。

一橋学園駅に着くとリョーシ氏が待っていた。晩飯を食う余裕くらいはある、ということで、一緒に龍園へ行く。

龍園というのは一橋大学小平キャンパスの北門の真向かいにある中華料理店である。

かつてHQSが小平で活動していた時期には、毎週ここの2階の座敷でご飯を食べるのが慣わしだった。

当時僕らは1年で、エレベーターで上がってくる料理を先輩方に配る。大家族みたいだった当時が懐かしい。

メニューも「きのこ丼」「玉子チャーハン」といったふつうのものから「プルプル丼」「ブギウギ丼」など多彩で、

ローテーションを組めば飽きることがない。学生相手だからもちろん量も多めだった。

僕らは小平と聞けば龍園を条件反射で思い浮かべてしまう(ホントに)くらいにお世話になった店なのである。

一橋が国立で授業をすべて行うようになってもう8年になる。僕らが在学中から一橋学園商店街への打撃は深刻で、

龍園は無事に営業してるんかな、なんて心配をしつつ店に向かう。

ところが龍園はピンピンしているどころか、むしろかつてよりも元気になっている印象すらあった。

客がいっぱいで中に入れず、しばらく小平キャンパスを散歩して時間をつぶす破目に。これは予想外だった。

かつて一橋は2年までの教養課程を小平で教えていたのだが、僕らが入る年に国立で4年間、というスタイルに変わった。

小平はとにかく汚く、それにチャイムの音がものすごく無機質で怖い。だから「小平刑務所」なんてあだ名もあった。

(2年生から3年生に上がることができないと、刑務所にもう1年!ということになっていたわけだ。)

しかし1999年に主要な建物は壊されて、今は放送大学の施設や留学生向けのアパートなど、

かつての小平からは想像できない背の高くきれいで近代的な建物がひしめく空間へと変わってしまったのである。

(上述の「第8回一橋オープン」とはHQSが主催したクイズの大会。小平刑務所最後の建物・第二講義棟で開催された。

さっきの西武ドームと同じで外の方が暖かく、アンケートの感想はことごとく100%、「寒い!」というものばかりだった。)

今でも敷地の奥へ行くと、部室棟や体育館など、小平刑務所の面影を残す施設もないわけではない。

4人でそんな残骸と近代的施設に挟まれながら、今は遠い日々のことを思い出すのであった。

で、龍園に戻ると無事に飯を食べることができた。学生時代には考えられなかった「ブギウギ丼大盛」という、

小平においては究極の贅沢をする。レタスと牛肉とタレのハーモニーがたまらない。量もたまらない。

さて、一橋学園駅から国分寺駅までは一駅なので、「歩こうか」という提案が出る。

自転車で知り尽くしている僕は、この一駅はかなりの距離だぞと諭すが、結局折れて、歩くことにした。

まず、一橋病院が新築になっていることにかなり驚いた。しけた病院が、いきなりちょっとした大病院になっているのだ。

見かねた魔法使いが魔法をかけて立派にしたんじゃないかって思った。ホントにカボチャの馬車のようだ。

その先、日立の研究所もバスターミナルがつくられるなどして、外観が大きく変わっていた。

さらに、近々大型店が出店する予定になっているらしく、だだっ広い敷地がまっさらになっている場所もあった。

まったく変わらない住宅の中、大きい敷地の施設は確実に変化をしている。好景気なのかな、と思う。

変化に驚きながらも、あまりに国分寺駅までの距離が長いので後悔の言葉がチラホラ聞こえ出す。

この辺は住宅については、似たような風景ばかりなので、勝手に脳ミソが似ている部分を編集してしまっているのだ。

だから実際よりも頭の中では短いものとして認識してしまっている。歩いてみるとうんざりするほど単調で長いのだ。

国分寺駅に着くと、中央線に乗って国立駅へ。国立駅周辺も、コンビニができたり店が変わったりと、

しばらく来ないうちにずいぶん変化をしていた。ダニエルから電話があって駅で合流できるというので、待つ。

が、どこにダニエルがいるのかわからない。するとわれわれの背後をとって突然現れた。服装が、今までとちがう。

迷彩の短パンに野球帽を斜めにかぶったその姿は、ストリート系なのだった。以前のダニエルからは考えられない。

人も街も変わるものなのか、となんとなくしみじみ。でも話してみるとダニエルの中身は相変わらずで安心。

西友で買い物してあれこれ買い込むと部室へ。今日は本当に久しぶりに、部室に泊まるのである。

やっぱ6年前と全然変わってないね。

やっぱ6年前と全然変わってないね。

部室では、僕のiPodを使ってイントロクイズをやってみることに。

罰ゲームでFFのポーション(FF12発売に合わせて売り出されたアレ。西友で買ったのだ)を飲むというアイデアが出るが、

このポーションの異常なまでのマズさを知っている僕とダニエルは猛反対。本気で反対する。

「飲んだことのないヤツが優先的に飲むってのがスジってもんだろ!」とおとな気ないまでに反対。

結局、飲んだことのないみやもり・リョーシ・ニシマッキーが回し飲みして顔をしかめる、という平和的解決に至った。

リョーシ氏が試験勉強のために帰ってしばらくしてのタイミングでマサルが合流。

マサルは福田ゼミ(かつて一橋に存在した法学部の超名物ゼミ)のOB会に出席していたのだ。

実はみやもりも福田ゼミの出身なのだが、なぜか出席せずに野球を観に行っていたのだった。

そんなわけでマサルも一緒になってイントロクイズを続行。それで夜がふけていく。

もともとイントロに強いうえに相性がいいのでみやもりがぶっちぎり。マサルもマニアックな曲をバリバリ正解していく。

そんな中でハロプロ関係に絶対的な強さを見せるダニエル。それぞれに、持ち味を発揮していたのが印象的だった。

あとはマサルが持参したDVDで倖田來未のちょっとした祭りがあったり、相変わらずのバカ話に花が咲いたりしたのだが、

とりあえず今回はこんなところで。いやー姉歯祭りって本当にすばらしいものですね。

■2006.3.24 (Fri.)

宮崎駿『風の谷のナウシカ』。

大学院時代の先生とワカメが絶賛している、「マンガのナウシカ」である。

親に図書カードをもらったので、全巻大人買いして読んでみた。

で、感想。僕にはまったく面白くなかった。

この作品の持つ意義というか、読者が考えなくてはいけないことがたっぷりと埋め込まれているのはわかるが、

その語り口が非常に気持ち悪い。ファンタジー特有のカタカナ感に、最後まで馴染むことができなかった。

何より、物語の紹介の仕方というか提示の仕方というか観客への見せ方というか、それがド下手。

今どこで何が起きているのか、それが別の場所にどう影響を与えているのかが究極的にわかりづらい。

言い換えれば、空間のつながり、時間のつながりが不透明で、ストーリーの全貌が最後まで見えなかった。

舞台が地球の上の話で、地球での生命が話の軸であるのに、地球自体の姿が見えない。そういう感触。

読み終えて僕がまず思ったことは、この話は『AKIRA』(→2004.4.27)と同じ理由でつまらないな、ということ。

作者の想像力が豊かなのは認めるが、その世界の中だけで完全に閉じてしまっていて、

読者の側とのつながりが希薄というか、読者の住んでいる世界とのつながりを「不純物」とする感じ。

ついていける人からは熱狂的な支持を集めるだろうが、ついていけない人にはサッパリ、そして僕は後者。

『ナウシカ』と『AKIRA』がなぜ僕に受けつけなかったのか、ということで共通点を考えてみると、

「空間に対する意識」が挙げられると思う。これは僕が都市社会学を勉強したから、という側面もあるかもしれない。

『ナウシカ』において空間はそれぞれの国家として扱われることが多い。あるいは、辺境の民が暮らす土地。

しかし国家間の距離感はほとんどつかめないし、たいていは蟲たちに荒らされる対象としてしか空間は扱われない。

あるいは、空を飛んで移動する間の物理的な制約(宮崎駿は地面に接する(着地する)ことを憎んでいるように思える)。

各民族のせめぎあいは描かれるのに、彼らの暮らす土地の違い、風土の違いがまったくない。つまりリアリティに欠ける。

『AKIRA』では、空間は必ず「汚れて」いる。汚れたコンクリートか、破壊されたコンクリートかのどちらかしかない。

まあ、むしろ社会学的には(建築的にも)そういうコンクリートについて考察を加える余地があるんだけど、

物語として見た場合には、どこも均一的に汚れているわけで、やはり差異のある空間としては映らない。

ゆえに、人間が避けて通れない、その空間で暮らすということというリアリティから遠ざかる。

(この空間の差異についての感覚は、都会で育った人よりも、地方出身者のほうに強いかもしれない。)

まとめると、破壊されて均一化した空間を舞台にしているためか、そこからの想像力だけでの再生が空虚に見えてしまう。

主人公であるナウシカがあまりに超人的で、なんでもナウシカの力で解決してしまう点が不満である、そういう意見がある。

そしてそれはよくわかる。概して超人がひとりだけで活躍する話は面白くない。

(『キャプテン翼』が、読み返してみると意外と面白くない理由はその辺にあると思う。)

アスベルにしろユパ様にしろ、すべてはナウシカのためでしかない。

そこまで2次元のヒロインに感情移入できないこちらとしては、あまりついていけない。

読むのにやたらと時間がかかるわりには楽しめない。僕にはそんな程度だった。

■2006.3.23 (Thu.)

槇原敬之のひとつやふたつ、聴いておいたほうがいいんじゃないか、と思い、借りてきた。

といってもベスト盤をいくつか見つくろって借りてきただけなので、そんなに深くじっくり聴いてみたというわけではない。

結論から書いちゃうと、最初のうちはどれもみんな同じだな、という印象。

決まったパターンができあがっていて、それぞれのシングル曲の区別がつかない。

槇原敬之という個性というかクセはあるにしても、一曲一曲ごとの個性は感じられない。

しかし『インド式』で明らかにおかしい世界をカミングアウトした後は、面白い曲が続く。

ぶっちゃけると、何かを使ってらっしゃる時期の曲は、おうなるほどなるほど、と思えるのである。

僕は積極的に追いかけていく気にはならないけど、世間的に売れるのには納得がいく、というレヴェルだ。

その辺の苦闘ぶりというかがんばりぶりは、ミュージシャンという職業のキツさを十分に感じさせる。

今後は槇原敬之のことをあんまりバカにしないできちんと接するようにしよう、となんだか神妙な気分になってしまった。

■2006.3.22 (Wed.)

お金をドブに捨てるつもりで買ってみた本シリーズ第3弾、伊坂幸太郎『ラッシュライフ』。

仙台を舞台に5つのストーリーが錯綜する。

結論から言うと、もう二度と伊坂幸太郎の本は読まない!である。

お金のムダなだけでなく、時間のムダ、さらには精神衛生上よろしくない。読んでいて心底ムカつく作家だ。

文庫のあとがきで(確か『オーデュボンの祈り』(→2005.8.18)でもそうだった)、「伊坂の才能」という表現が出てくるが、

こんなものを「才能」と呼ぶのであれば、それはその人に才能がないということだ。それくらいの低レヴェルである。

昼休みに読み終えて本当にムカついて、思わずその場で本を床に叩きつけてしまった。こんなことをしたのは初めてだ。

いくつかの点で『オーデュボン』の方がまだマシだった点がある。

まず、地の文のレヴェルの低さ。『ラッシュライフ』ではあらすじをそのまま文にしていった、という程度のものだ。

きっと作者の頭の中でストーリーの順序が用意されているのだろうが、それを何も工夫しないまま、

そのまま垂れ流していっただけにしか見えない。すべてが状況の説明。ト書きも同然。こんなもの、小説とは言わない。

次に、セリフのレヴェルの低さ。最後になればなるほど、作者が仕掛けたトリックの説明ゼリフ(=言い訳)になっていく。

会話も作者の頭の中の対話をおこしただけで、別々の人間が話しているようにはまったく見えない。

自慢げにいろいろギミックが散りばめられている構成も、まったくもって無意味。

まずこの構成をやりたいがために、無理やり話をつくっている、というのがはっきりわかる。

そんなレヴェルで「どうだい、俺ってすごいだろ」なんて態度を取られても、読んでいるこっちが虚しくなるだけだ。

すべてが唐突。本人は伏線を張っているつもりでも、現実には通用しない独りよがりの論理でしかない。

あと呆れた点としては、作中で音楽を扱っている部分で、まったく音楽が聴こえてこないこと。

前作でも「チャーリー・パーカーの音楽」という表現が出てきて、それ以上踏み込むことなくこれを最後まで使っていた。

ミュージシャンの名前を出せばそれで勝手に音楽が鳴り出すとでも考えているのだとしたら、そうとうに能天気だ。

読者に対して曲特有の、演奏者特有の味わいを感じさせなければ、その音楽を登場させる意味などない。

ただ上っ面、雰囲気づくりのためだけに音楽を利用とするその厚顔ぶりには、心底呆れ果てた。敬意が足りない。失礼だ。

この作家は、とことん自分ひとりでしか話をつくることができないんだな、と思う。

僕の知り合い(というよりは「かつての知り合い」と表現した方がいいか)にもそういう人がいる。いた。

登場人物はすべて作者と同じ思考回路をしていて、どこにも他人がいない。

そうして、複数の自分を都合よく操って、狭い世界観の中でのやりくりで満足している。

前作でも見えた「他者に対する怯え」は少しも改善されていない。気持ち悪さすら覚える。

また、絵に描いたような勧善懲悪のやりとりしかここには存在していない。

勘違いしないでほしいのは、勧善懲悪がいけないのではない、ということ。悪が悪である苦しみがないのが問題なのだ。

つまり、人物がうすっぺらい。ここでもやはり、伊坂以外の他者がいないせいで話がつまらなくなっている。

僕は本当に人を傷つけるのは悪意ではなく善意だと思っている。善意が思いどおりに伝わらないから、人を傷つけてしまう。

そういうコミュニケーションの不完全性というか不可能性というか、そこに人間が物語を生み出してしまう本質が隠れている、

そう思っている。でも伊坂はバカだからそんなことを考えられるだけの頭を持っていない。

持っていないで、自分にとって都合のいい世界をつくることだけに言葉を使う。その姿勢はただただ、醜くってたまらない。

伊坂幸太郎が好きという人は、よっぽど面白いものを知らないんだとすら思う。

世間にあふれる先人の生み出した数々の古典に触れないで育ってしまったことに、気づいていないのだ。

『幕末太陽傳』(→2005.10.22)や『グランドホテル』(→2003.11.30)を知らないで、伊坂にだまされている。愚かだ。

そういうわけで、僕は伊坂幸太郎と、伊坂幸太郎の小説を好んで読む人の両方を、心の底から軽蔑する。

軽蔑されるだけの理由があると確信している。

こういう、自分以外の人間が見えていない奥行きも何もない本が売れてしまっている、そんな日本の現状を大いに憂う。

憂う才能がない人を、哀れに思う。

それでも伊坂が読まれるのであれば、活字なんてこの世からなくなればいいんだ。

(……と、厳しいことを書いた後には、必ず自分はどうよ、と反省する。僕はこうはならないぞ!)

■2006.3.21 (Tue.)

世界は動いている。宮川泰は死んじゃうし、カーリング・チーム青森のスキップ小野寺は結婚しちゃうっていうし。

物心がつく、というのが具体的にどういうことなのかいまだにまったくわからないままでいるんだけど、

自分自身の例でひとつ思い当たることがあるとしたら、それは「訃報がわかるようになる」ことだと思う。

僕の場合は、ある日を境に突然、NHKでアナウンサーが読みあげた訃報を聞いて、

「ああー残念だー」と思うようになったのだ。何歳のときかは覚えていないけど、その瞬間が確かにあった。

僕はこの人が何をしたのかをリアルタイムで知ることができないまま、生きていくことになるんだなあ。

――そんなことを(もちろん当時はこんなふうに言語化できるほど賢くなかった)ぼんやり考えていた。

同年代の人が世界を相手に活躍しているというだけでも悔しいのに、

そのうえきちんと結婚できる、というのが、なんというか自分の現状と比べてしまって、地団駄を踏みたくなる。

基本的に僕の周りにいる友人はみんな、良く言えばのんびり、悪く言えばモテナイライフを満喫中なので、

世間一般の認識との乖離に直面すると、どうしてもあたふたしてしまうのである。

世界は動いているのである。

「時よ、止まれ、君は美しい」なんて言ったところで時間は待ってくれないのである。

こっちも動くしかない。でもどっちへ踏み出せばいいのかわからない。かといってじっとしてもいられない。

僕もマサルもその辺でうわーって頭を掻きむしっている感じだ。もういいや。M-1グランプリに出るかな。

■2006.3.20 (Mon.)

冷蔵庫の扉を開けるという行為について。

冷蔵庫を開ける瞬間に人は何を考えているのか、ということを冷静に分析してみると、実はそこに深い問題が存在する。

人によって「牛乳が飲みたい」「ビール、ビール」「おやつないかな」「おかずの材料はどこだ?」と、

同じ冷蔵庫を開けるという行為をしていても、その目的は中に入っているもの以上の数が存在している、と言えるだろう。

一人暮らしが長くなって気づかなかったが、自分の場合、いつのまにか冷蔵庫を開ける際の心境が変わっていた。

実家にいたころ、冷蔵庫は何かを考えて開けるものではなかった。目に入った次の瞬間に、条件反射で開けるものだった。

とりあえず何かないか開けてみて確認する。おやつになるものがあれば、親の許可を取り口に入れる。

冷蔵庫とはすぐそこにあるもので、扉を開ければ必ず何かが入っていた。ずいぶんと便利な箱だったのである。

しかし一人暮らしを始めると、冷蔵庫という存在は確実に意味合いが変化することになる。

それは、自分で何か食べ物を買ってこないと、冷蔵庫の中身は増えない、という事実によるものだ。

何を当たり前のことを、と思うかもしれないが、この事実は絶対的である。決して破られることのない原理である。

それまでは中身が入っていて当然、中から出すという一方通行の行為でしかなかったのが、突然、

中へ入れる、そうするとようやく出すことが可能になる、という双方向の行為となるのである。

何の目的もなく冷蔵庫の中に物を入れることはありえない。必ず、入れる際には消費という目的が意識される。

したがって、それを取り出す際には、中に入れたときの目的意識が蘇る(よほど昔に入れて忘れていた物は別だけど)。

つまり、無意識に冷蔵庫を開けて物を取り出す、ということがなくなるのだ。

この一線を越えると、冷蔵庫の扉を開けるという行為には、つねに意味がつきまとうことになる。

賞味期限やら消費期限やらを頭の中で計算しつつ、かつて自分が選んで入れたラインナップから取り出すものをまた選ぶ。

大げさな言い方をすれば、もはや冷蔵庫の中身はただ与えられるものではなくなっているのである。

自分で入れるという義務を果たさない限り、中身を取り出すという権利が発生しなくなるのである。

そしてむしろ、さまざまな権利を獲得するためには、同じだけ多様性のある義務が必要になってくる。

とても無意識なんかじゃやっていられない。未来の自分が飽きないように、現在をコントロールする必要が発生するのだ。

つまり、先を見据えて買い物をする行為が必要になる。結果、冷蔵庫を開けるたびに買い足すものを数えるようになる。

つねに意味がつきまとうとは、そういうことだ。もはや何も考えないで無意識に冷蔵庫を開けることなどできないのだ。

だから実家に帰るたび、冷蔵庫を開けることになんとなく後ろめたさを感じている。

親は黙ってちゃんとスポロンを冷蔵庫に入れておいてくれるのだが、それを飲むのにわずかな勇気が要るようになった。

(28歳がスポロンを飲むなとか言うな! 大好物なんじゃ! 恥ずかしくってふだんスーパーじゃ買えないんじゃ!)

前みたいに勝手に開けて勝手に取り出して口に入れる、ということができない。

自分で冷蔵庫の中身を増やすというギヴアンドテイクを成立させていないことが、どうにも申し訳なく思えるのだ。

さて。冷蔵庫の扉を開けるという行為については、もうひとつ書かねばならないことがある。

うちの家族は、僕の冷蔵庫の扉を開け閉めするスピードについて異常だと思っているようだ。異常に速すぎる、と。

そんなに慌てて開け閉めせんでも、と思っているんだろうけど、これはもう、そういうクセがついているのでしょうがない。

もはや扉を開けてからあれこれ悩むこともなくなってしまったんだし。

きっかけは、高校時代に読んだ英語の文章である。旧校舎の記憶と重なっているので、たぶん1年のとき読んだ副読本だ。

(僕は1年のときに旧校舎、2年のときにプレハブ、3年のときに東校舎で暮らしていたので、思い出すのに便利でいい。

ちなみに、校舎がボロければボロいほど、古ければ古いほど、楽しい思い出が増える、というのが僕の持論だ。

高校生活のうち前半2/3が古いのとボロだったおかげか、非常に楽しかった。もちろん3年目も楽しかったのだが。)

その中に環境問題をテーマにした文章があり、「いちばん手軽にできる環境問題対策は、冷蔵庫の扉をすぐ閉めることだ」

というような内容の一文があったのだ。なるほどそれは確かに手軽で簡単にできると思って、それ以来スピードキングである。

冷蔵庫は中を冷やす分、その熱を外に吐き出す仕組みになっている。その際にかなり電力を消費する。

だから冷やさなくてはいけないロスを最小限に抑えることが、電気代の節約、ひいては環境問題への対策につながる。

そんなわけで僕は傍からは異常に見えるほど、扉を開ける角度を抑え、さらにすぐに閉めるということを徹底している。

今では骨の髄までそれがすっかり染み付いて、冷蔵庫を全開にして何を取り出すか悩んでいる光景を見ると、

思わず卒倒してしまいそうになるほどなのだ。この日記を読んでいる皆さんは、冷蔵庫の扉はすぐに閉めるようにしましょう。

最後に余談。冷蔵庫という意味の英語、「refrigerator」は、身近なわりに非常に難度の高い単語としておなじみである。

塾講師時代にこれができる生徒に会ったことはなかったし、僕自身読めるけど書けない状態で受験を切り抜けたくらいだ。

近くて遠い冷蔵庫。今一度、冷蔵庫についていろいろ考えてみるのもいいかもしれまへんな。

■2006.3.19 (Sun.)

WBC準決勝、日本×韓国。

これは韓国のペースだなーと思ったところで、代打・福留。

ここで福留ホームラン打ったら面白いんだけどなーと思ったところでホントに打ったのでびっくりした。

結果としては日本が勝って万々歳なんだけど、ぜったいに韓国の皆さんは納得してくれないだろう。

今回は正直、大会の不備に救われたので、これで次回はきちんと勝って文句を言わせない必要ができたなーなんて思う。

勝てば官軍、とは思わん。

◇

天気が悪いかな、と思ったけどそうでもなかったので、試合が終わって川崎大師へ行ってみる。

いざ家を出たのはいいのだが、この日はバカみたいに風が強くて、自転車が思うように進まない。

特に、海に向かって進んでいることになるので、向かい風が半端でなく厳しい。

第一京浜から競馬場前のところで左折して、国道409号をひたすら東へ行く。

川崎大師駅前は特にこれといって何もなかったので、風に逆らってどこまで行けるか、挑戦してみる。

途中、川崎大師の自動車交通安全祈祷殿を見かける。第一印象は、「異物」。スケール感をまったく無視して建っている。

コンクリートの要塞のようなその外観は、明らかに何かを間違ってしまっているように見える。首を傾げつつ先へ行く。

産業道路駅近くの交差点でちょっとわけがわからなくなるも、そのまままっすぐ進んでいったら完全に工業地帯に入った。

高速の下、線路と並んだ広い道路を行くが、なんとなく心細い。そして砂ぼこりが尋常じゃない。

運河にかかる橋の上から周囲を眺める。曇り空とホコリを乗せた風に包まれた視界は完全に灰色に染まっている。

デジカメで撮ったら面白かったなーと思うが、この日は持ってくるのを忘れていた。撮って別に楽しい景色ではないのだが、

なんだか非常に残念な気分になる。むき出しの鉄パイプを壁一面びっしりつけた建物とか、面白かったのだが。

来た道を戻って再び川崎大師の自動車交通安全祈祷殿を眺める。異世界だ。やっぱりデジカメ持ってくりゃよかった。

今度は川崎大師を参道から行ってみる。周りは飴屋が固めていて、ひっきりなしに声をかけてくる。

飴を切る包丁のリズムがわりとテキトーで、人がいるときと少ないときとで気合の入れ方に差がありそうに思う。

柴又(→2005.5.5)よりは少しだけ大きな規模、という印象の仲見世を抜けると、大本堂でお参り。

手のひらサイズの達磨のひとつでも買って帰ろうかな、と思うが、どの店で売っているのがいいかよくわからない。

そのうち、テレビの上でホコリをかぶっている高崎だるま弁当のケースを思い出して、「やっぱいいや」となる。

この辺がどうにも小市民だ。なんでもいいから買っちゃえばいいのに。

天気がやはり不安だったので、寄り道しないでさっさと帰る。

帰ってから顔をティッシュで拭いてみたら、真っ黒になってびっくりしたとさ。

■2006.3.18 (Sat.)

WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)について。

僕はWBCについて大きな疑問がある。これはアテネ五輪のころからの疑問だ。

アテネに関しての考え方はこの日記ですでに書いているので(→2004.7.15)、とやかくは言わない。

問題は一点。WBCに対するマスコミの態度には、アテネのときと同じものを感じる。

ゆえに僕は日本代表を素直に応援することができないでいる。

1次リーグが始まった時点では、それほどまでに注目を集めることはなかった。

しかし2次リーグに進んだあたりから、急にマスコミが騒ぎ出すようになった。これがまず、アンフェアだと思う。

本気で応援しているんなら最初からそうしろよ、と言いたいのである。1次リーグが終わって世間の風向きを確かめてから、

「これはモノになりそうだぞ」となって報道に力を入れる、そういうズルさが見え見えで、逆にこっちが萎えてしまう。

バンドワゴン効果というか、勝てそうだから騒ぐ、そういう姿勢がどうにも白けさせるのだ。

そんなわけで、2次リーグに入ってからも僕は試合をあまり見ていない。

実況が騒いでいるとバカバカしく思えて、チャンネルを変える、そんな感じでWBCには接している。

以上のことをMessengerでワカメに言ったところ、おいおい待てよ、と説得された。

誤審の問題もあるし、球数制限の問題もある。確かに、WBCはとても公平なルールで運営されているとは言えない。

しかし、だ。これはまだ1回目であって、試行錯誤の段階なんだ。いきなり完璧を求めるのは、それはちょっと違うだろ。

マスコミの姿勢はともかく、選手のパフォーマンスはいいし試合内容もとびきり充実しているんだから、

きちんとチェックしておかないと、これは「損」じゃないのか、と。

ワカメの言っていることは全面的に正しい。そう思ったので、次からはきちんと試合をチェックすることにした。

マスコミの態度が気に入らないから無視する、では、マスコミに踊らされるのと絶対値としては変わらないのだ。

純粋に、そこにすばらしい野球の試合があるのだから、それを楽しめばいいだけのことなのだ。それが正しい接し方なのだ。

確かに、サッカーのW杯だって第1回はヨーロッパ各国が参加しなかったわけだけど、今はあれだけの規模になっている。

ガマンして、WBCが今後世界的な娯楽を提供してくれる大会になるように暖かい目を向けることこそ、フェアなのだ、きっと。

まあそういう紆余曲折があったのだが、日本は運よく決勝トーナメントに残れることになったので、韓国戦は見ることにする。

優勝するのがベストなんだろうけど、それは本来二の次であって、WBCが今後うまく定着することを期待すること、

それを信じてテレビにかじりつくのが正しいと考えるので、そういう態度で日本代表を応援したい。

■2006.3.17 (Fri.)

小田扉『団地ともお』。以前潤平に薦められたことがあって、それじゃあと思って1巻と2巻を買ってみた。

小学生特有の思考回路というか世界の眺め方がすごく緻密に再現されていて、読んでいて懐かしかった。

僕は団地で暮らしたことがないので、どうしても室内のシーンよりも遊ぶシーンが感情移入の中心ってことになるけど、

団地で育った人だったら間違いなく、何から何までツボ、ということになるのだろう。

他愛もない日常を扱うってのは、なかなかバランスが難しいことだと思う。

読んでいるこっちには他人事なのだが、登場人物には起伏がある。その落差をいかに感じさせなくするか。

『団地ともお』の場合には、リアリティに即した設定(団地という空間が対象なのが強力だ)がまず武器になるわけだし、

いわゆる「すごい人」をひとりも出さないことで、すべての人物を等身大に見せる。それが徹底しているのがポイント。

特筆すべきなのは、子ども特有の世界観、言ってみれば「視野の狭さ」を丁寧に描いている点。

大人たちが自明としている因果関係とは別次元にある、子どもの信じている因果関係を、主観的かつ客観的に追うのだ。

主観的というのは、主人公であるともお(たち)の視線。客観的というのは、懐かしさを感じながら読む読者の視線。

そのつかず離れずの距離感が絶妙で、それが「安心して読める」という感覚を引き出す根拠となっていると思うのである。

個人的に気になるのは島田さん。ともおの島田さんに対する態度というか関係性というか、である。

ともおから見れば島田さんは何をやっても怒らせてしまう相手、となってしまうのだが、島田さんは決してそんなことはない。

そんなともおの「申し訳ない感じ」がすごく僕には共感できて、ともお側(子ども)から島田さん側(大人)に移った今では、

「ああ、あの時のアレはそういうことだったのか」という感覚で読むことができる。

申し訳のない過去の思い出が、ちょっと救われた感じになるのだ。この感じは、ほかのマンガにはない。

■2006.3.16 (Thu.)

大長編ドラえもんVol.9『のび太の日本誕生』。映画は1989年公開。

家出を決意するのび太だが、どこに行ってもジャマが入ってうまくいかない。

誰も土地を持っていない場所、ということで、石器時代の日本へ家出することにする。

眺めのいい場所に洞窟をつくって順調に家出生活はスタートするが、

時空の乱れに巻き込まれた少年・ククルが20世紀にやってきたことから冒険が始まる。

個人的には大長編ドラえもんの「最後」の作品だと思っている。

これ以降はファンタジー路線に完全にシフトしてしまい、ドラえもんのSF、科学としての要素がほぼなくなるからだ。

それを示す事実とも言えるのか、『日本誕生』では絵にかなりムラが出てくる。

もっとはっきり言うと、明らかにタッチの異なる絵の比率が以前よりも飛躍的に増えてしまっている。

ストーリー自体もギリギリといえばギリギリで、悪役のギガゾンビは、この世界においては「他者」である。

それまではドラえもんが冒険する世界の中で悪役を用意しておいたのに、今回はそうではないのだ。

設定がきちんと組まれているので不快感はないものの、あらためて注意して読むと、

用意した世界観が従来ほど有効に活用されたストーリーになっていない印象を受けるのである。

暗示的なのはペガ・ドラコ・グリの存在だと思う。非常に楽しいキャラクターなのだが(特にドラコ)、

石器時代の日本という設定とはまったく別のところからきているため、どうしても違和感をぬぐえない。

この作品以降のファンタジーへの流れが時間をさかのぼって逆流してきた、そんな感じがしないでもない。

ともあれ、日本人の起源という根本的な謎を扱って、ひとつの使命を終えたかのように大長編ドラえもんは変質する。

「誕生」なのに終わり、というのは、次へのステップが意識されていたからだろうか。少なくとも今はそう読めてしまう。

■2006.3.15 (Wed.)

お金をドブに捨てるつもりで買ってみた本シリーズ第2弾、山田悠介『リアル鬼ごっこ』。

メジャーな出版社が相手にしてくれないので自費出版で売ったところ、 20万部を超えたとかなんとか。

舞台は西暦3000年の日本で、そこでは国王が国を統治している。国王の名字は「佐藤」。

で、わがままな王様が日本じゅうに「佐藤」がたくさんいることが気に入らず、鬼ごっこ形式で全滅させようという話。

感想は一言。どうしょうもない。

もう本当にどうしょうもない。幼稚園児の妄想を本にしてどうするんだ、としか思えない。これ以上何も書けない。

■2006.3.14 (Tue.)

死にたくなるほど恥ずかしいマンガが読みたい、という話。

毎日リアルな生活をしていると、ふと非日常に触れたくなる。で、僕にとって非日常とは何かというと、

主人公がわけもなくモテるというとても恥ずかしいマンガ、となる。角川書店にそういうのが多い気がする。

帰りに神保町をウロウロして、それ系のマンガを探してみる。ソフトな絵でそれっぽいマンガはいっぱい平積みされている。

ずーっと眺めているうちに、恥ずかしさがどんどん増してくる。そうして、うーむ、こんなんじゃいかん!となる。

で、結局何も買うことなく家に帰るというわけだ。

健全。

■2006.3.13 (Mon.)

今日はたまたま上司が休み。それでなんかのびのび仕事ができている気がするのはなぜだろう。

別にそんなに日ごろストレスを感じているというわけでもないのだが。変なの。

■2006.3.12 (Sun.)

会社で席がお隣の方の結婚式の2次会に参加する。

知り合って間もないのにそういうものに呼ばれるのは正直不思議な気もするが、まあ、よし。

地下にあるレストランで、バイキング形式で料理をとりつつ参加した同期の仲間なんかとダベる。

立食ではなく席について食べるスタイルだったので、なんか居づらいなあ、ということもなく過ごすのであった。

あまりに何度も席を立っては料理を皿にてんこ盛りにして帰ってくるので、上司にからかわれる。

でも僕らは育ち盛りなので仕方ないのである。

新郎は酒が好きで、よくたっぷり飲んではばったり眠る、という話。

それなら余興で落語の『芝浜』とか演ればいいのに、とふと思いつく。思いついただけなのではあるが。

宴が終わって、結婚式とはなんぞや、と考える。考えれば考えるほどこんがらかって、わけがわからなくなる。

■2006.3.11 (Sat.)

大長編ドラえもんVol.8『のび太と竜の騎士』。映画は1987年公開。

地球上に恐竜が生き残っているかどうかでのび太がスネ夫とケンカするところから始まる。

ドラえもんの道具でも恐竜はいない、という結果が出てのび太はがっくりしつつ、0点の答案をママから隠すべく、

世界中の洞穴につながる「どこでもホール」で隠れ家をつくる。一方のスネ夫は川にラジコンを落としてしまい、

そのときに恐竜らしい影を見かけてノゼローゼ気味になってしまう。そして隠れ家のある洞穴の奥でも恐竜の姿を見る。

スネ夫は証拠をつかもうと、ビデオカメラを持って再び洞穴の奥に向かうが、そこで川に沈んだはずのラジコンを発見した。

そのまま行方不明になったスネ夫を探し、ドラえもん一行は川底から洞穴の中へと入っていく。

そこには、絶滅したはずのプテラノドンが飛びまわる、まるで白亜紀のような光景が広がっていた。

伏線の張り方は相変わらずのキレ具合で、恐竜・ラジコン・0点の答案・日光ゴケ、すべてが見事に絡み合っている。

そこにまた「風雲ドラえもん城」みたいな細かいギャグが入ってきて、読んでいるこっちはもう、ただ物語を楽しむだけ。

クライマックスで、は恐竜絶滅の謎にドラえもんが直接迫ってみせる。ここもまた、名シーンである。

『大魔境』(→2006.2.27)や『海底鬼岩城』(→2006.2.28)では空間的な謎だったが、

『竜の騎士』の場合は時間的な謎と表現できるだろう。それも地球史上最大といっていい謎である。

個人的には、『のび太の恐竜』(→2006.1.19)でスタートした大長編ドラえもんの到達点であるようにも感じている。

『竜の騎士』は最高レヴェルの技術(上述の伏線など)を駆使し、第1作のテーマをより深めた、ひとつの頂点である。

そうして次の『日本誕生』で人間(日本人)の歴史を扱い、やるべきことを終えたかのように、大長編は変質していく。

映画でのテーマ曲は、大山のぶ代が歌う『友達だから』。これがもう、本当にロック。

曲調はのどかで、本来ロックとは正反対のはずだが、のぶ代=ドラえもんの歌い方が完全にロック。パンクかもしれない。

「ルールルール~」とか「ララーラ~」とか、のぶ代ドラがのびのび歌うと、ロック独特な「太さ」「芯」が漂いだす。

やっぱ歌ってのはヴォーカルかね、と思う。ほかに誰もマネのできない歌なので、僕は大好きだ。

■2006.3.10 (Fri.)

お金をドブに捨てるつもりで買ってみた本シリーズ第1弾、綿矢りさ『インストール』。

女子高生(当時)が書いて大いに話題になった作品。映画化もされた。

なんとなく行き詰まって学校をサボっている女子高生が同じマンションに住む小学生と出会い、

彼の手引きでネット上のチャット風俗をはじめる、という話。なるほど、テーマ設定が際どくて鋭い。

そしてそれを女子高生が書いている、という点がおっさん受けしそうだ。

結論からいうと、思ったよりはきちんとしていた。高校生できちんと書けた、という点で考えれば、けっこうなデキだろう。

もっとも、過去には数多の文豪がそれこそ中学生・高校生の頃からいろいろ作品を書いていたわけで、

そういったものと比べてしまうと表層的な印象は残るだろう。でも今は表層を気にする社会だから、これでいいのだ。

ほかには、冒頭に学校のシーンが少し出てくるだけで、あとはすべてマンションの内部で話が展開されるところが巧い。

主人公は押入れに置かれたパソコンでチャットをするわけだが、そうして実際の側の空間を徹底的に小さくして、

さらにネット側の空間もチャットのサイトだけに限って、両側からものすごく狭い感じ、閉塞した感じを演出している。

そうして行き場のなさを強調することで、実はどこにも逃げ場がない、という事実を示している。

おそらく書いた本人は意識していないと思うが。

大いに違和感があるのは、主人公の相棒となる男子小学生・かずよし。彼にまったくリアリティがない点。

作者はマセていて変にオトナな小学生がチャット風俗を勧める、という意外性・ドラマトゥルギーをとったのだろうが、

残念ながら男子小学生はそういう生き物ではないのだ。これは男子小学生OBで塾講師をやっていた自分にはよくわかる。

この世にはひとりとして、そういう落ち着いて大人びた男子小学生など存在しない。もっと何も考えない生き物なのだ。

だから女子高生側の思考や行動はよく書けているけど、男子小学生がそれを導く都合のいい存在になっていて、

全然この人物が生きている、呼吸をしている印象がなかった。まあここをリアルにしたら、話はまったく成り立たないけど。

カップリングで収録されている『You can keep it.』は、人に物をあげることで自分の居場所を確保する大学生の話。

こちらは笑えてくるくらい幼稚なデキだった。文章が特別ヘタクソという意味ではなく、物語のつくり方が幼稚。

思うに、綿矢りさってのは非常に想像力が豊かなようで、自分の見たことのないものを想像で組み上げて書く、

ということを得意にしているようだ。それが『インストール』では、まあうまい具合にハマった、と言えるだろう。

しかし『You~』では、体験したことのない大学生活を想像で描いているのだが、それがとっても子どもっぽい。

毎日しょぼくれている自分が他人のことについて偉そうなことをいうのもどうかと思うけど、綿矢りさの今後は、

その想像力をいかに鍛えていくかにかかっていると思う。きちんと歳をとる、ということが必要な作家だと思う。

■2006.3.9 (Thu.)

しかしこうも忙しいと、なんだか朝起きてもきちんと起きている気がしない。

正確に表現すると、家に帰って寝て起きる、それが完全に変化のないルーチンの中に組み込まれてしまって、

ずーっと真っ平らな生活パターンができあがっているので、起きている状態が特別なものに思えないのだ。

寝ている間は何も記憶がないほどに熟睡して、起きている間はバリバリ動きまわる、そういうスタイルが理想的である。

そういうメリハリのついた生活をしたいのだが、昼間にエネルギーを削られているおかげで、

家に帰ってから風呂に入って寝るまでの時間がどんどん単調になっていて、

それで結局、変わり映えのまったくしない、つまらない生活にすっかりなってしまっているのである。

通勤電車の中ではiPodでお気に入りの音楽をシャッフルして聴くことが多い。疲れないからだ。

で、ふとユニコーンの『働く男』がかかった。その歌詞を聴いていたら、あまりの中身の鋭さにあらためて驚いた。

アルバム『ザ・ベリー・ベスト・オブ・ユニコーン』の中で『働く男』はそんなに好きではないほうの曲で、

学生時代には特にそんなに気にする存在ではなかった。『自転車泥棒』『雪が降る町』『すばらしい日々』が大好きで。

しかしこうして立場が変わって『働く男』を聴き直してみると、なぜサラリーマンの対極にいる職業のミュージシャンが、

ここまで鋭くて納得できる内容の歌詞を書けるんだろう、とそのセンスに鳥肌が立ってしまうのだ。

電車の中でひとつひとつ確かめるように聴いていたら、曲が終わって、思わずう~んとうなってしまった。

そんなわけで、つらつらとほかのユニコーンの曲も聴きながら、考える。どうにかしてなんとかしなくちゃいかんぞ、と。

ユニコーンのような遊び心というか、日常を切り取るセンスを、今度はこっちが身につけなくちゃいかんぞ、と。

そうしてあれこれ考えているうちに、疲れて寝ちゃう、そんな毎日。

■2006.3.8 (Wed.)

大長編ドラえもんVol.7『のび太と鉄人兵団』。映画は1986年公開。

ラジコンのロボット「ミクロス」をスネ夫に自慢されたのび太は、うらやましくってしょうがない。

相手にしないドラえもんを追いかけてどこでもドアで北極に行ったのび太は、巨大ロボットの部品を偶然手に入れる。

「逆世界入りこみオイル」で鏡面世界をつくり出し、そこでのび太とドラえもんが部品を組み立てていく。

できあがったロボットに「ザンダクロス」という名前をつけて操縦するが、その腹部からミサイルが飛び出し、兵器とわかる。

仕方なくザンダクロスを鏡面世界に置いておくことにするが、それと同じ頃、のび太の街に不思議な少女が現れた……。

僕らの世代で『鉄人兵団』というと、真っ先に思い浮かぶのがドラえもんの「ザンダクロス、信号を止めろ!」というセリフ。

テレビCMかなんかでこのセリフがクローズアップされて、それにシビれて映画館まで行った記憶がある。

あと、当時読んでいた「コロコロ」での連載と単行本とで、ラストが大きく書き換えられて驚いたのも覚えている。

単行本のほうはかなり後味が良くなっており、冷静に考えるとF先生でもいろいろ試行錯誤してんだなあ、とわかる事実だ。

それにしても今回登場するミクロスは、非常にいいキャラクターだ。はじめはイヤミなスネ夫のロボットにすぎなかったが、

話が進んでいくにつれ、独自のポジションからボケを入れてストーリーに魅力を加える不可欠の存在になる。

『海底鬼岩城』におけるバギーちゃんもそうだが、ドラえもん一行側から登場するゲストキャラは魅力的なものになるようだ。

その辺は、魅力たっぷりの登場人物を存分に動かす作者の実力が十分に発揮されているところである。

この話では、敵は地球を襲いに来るものの、戦いは誰も人間のいない鏡面世界の中にほぼ限られているので、

安心して見ていられる反面、迫力に欠ける点は否めない。しかし大人のいない世界で子どもたちがやりたい放題できる、

という設定は、当時小学生の僕には非常に魅力的で、独特のワクワク感をおぼえつつ読んだ(特にバーベキューのあたり)。

それに 『魔界大冒険』辺りから演出がキレてきて、細かいところで笑いをとる工夫が最高レヴェルに達しているのもいい。

(たとえばミクロスを見せられたのび太が、「あんなのちっともうらやましく…、」(ページをめくると)「うらやましい!!」とか、

「みたことのない回路がいっぱいつまってる。」「みたことのある回路になおしゃいいんだよ!」とか。地道だが確かな工夫だ。)

年1回のお祭りが、いよいよ安定期というか、何をどうやっても名作になっちゃうレヴェルになったことを示す作品に思える。

■2006.3.7 (Tue.)

大長編ドラえもんVol.6『のび太の宇宙小戦争(リトルスターウォーズ)』。映画は1985年公開。

のび太の部屋に突然現れた小さな宇宙人・パピ。彼は生まれ故郷の星・ピリカから命からがら逃れてきた大統領だった。

で、ドラえもんたちはパピに味方して、地球にやってきた敵と戦おうとするが、静香が捕らわれてしまう。

人質交換で静香は解放されるが、パピが捕まる。彼を追いかけてドラえもん一行はピリカへと向かう。

今回はプラモを使った特撮から始まって、ラジコン戦車が大活躍と、かなりF先生の趣味が出ている話だ。

それでいてファンタジー路線をうまいこと取り入れていて、変化に富んだ展開の物語はかなり魅力的である。

特に強調しておきたいのは、前回の『魔界大冒険』(→2006.3.2)ではド派手な構成上の工夫が目立っていたわけだが、

『リトルスターウォーズ』では、地味ながらも確実に伏線を張っておく技術が突出していることだ。

たとえば静香の「牛乳のお風呂に入ってみたい」という話。これは序盤にセリフとして出しておいて、ピンチへとつなげている。

そして、かたづけラッカーの効き目が4時間で切れる、という場面では、ドラえもんに

「ききめが永久につづく薬なんてあるか!! なんにだって有効期限があるんだ!!」

と言わせておいて、クライマックスがご都合主義になることを予防しようとしているのである。巧い。

個人的な好みでは、最初の場面でののび太とドラえもんの会話、

「アワウアオアオワウ~~。」「ほう、スネ夫がプラモを使ってミニチュア特撮ビデオ『宇宙大戦争』をとるの。」

「ウエウエオエッオエッ。」「それがほんのちょっとした失敗で、仲間はずれにされちゃったの?」(中略)

「よくわかったな。」「長いつきあいだからね。」――このやりとりが非常に好きだ。

ちなみに、僕はこれにかなり近いやりとりを、マサルとやったことがある(どっちがどっちだったかは推して知るべし)。

この作品の映画のほうで、特に印象に残っているのは武田鉄矢によるテーマ曲、『少年期』である。

小さいときにはしょうもない替え歌にして歌ったものだが、今あらためて聴くと、サビの破壊力が実に強烈だ。

僕には「三大アニメソング」というのがあって、これは僕と同年代の人には絶対に同意してもらえると思うのだが、

この武田鉄矢の『少年期』はその筆頭である。わざわざTSUTAYAで探して借りてきて、iPodに入れたほどだ。

(ちなみにあとの2つは、影山ヒロノブ『夢光年』:「宇宙船サジタリウス」エンディングテーマ、

酒井法子『夢冒険』:NHK「アニメ三銃士」オープニングテーマ、である。納得してもらえるはず。)

■2006.3.6 (Mon.)

数学についての本をTexで組んでいる、と前に書いたが(→2006.2.13)、校正しているといろいろ複雑な気分になる。

知ってのとおり、数学ってのはこの世に現れた天才たちが脈々とその世界を広げてきた、容赦のない学問である。

エウクレイデス(ユークリッド)の『原論』なんか、2300年前の古代ギリシャで書かれた本なのに、

僕らはその内容をろくすっぽ理解できないままで暮らしているのだ。2300年前の人間たちに負けている。

別に何も勝たなきゃいけないわけじゃないし、そもそも勝負しているわけじゃないのだが、でもなんかやはり悲しくなってしまう。

数学者たちの逸話を読んでいると、その高度な業績をそれこそ10代、20代前半で築き上げてしまっている人ばかりだ。

アーベルやガロアみたいに、やるべきことをさっさとやってしまって、夭折してしまった人も多い。

彼らと同じ土俵に立てるはずなどないのだが、数学に対して微塵も迷いのないその生き方を見ていると、

「やるべきこと」が見つからないままで迷走している自分がひどくみっともなく思えてくる。

校正をしつつ、「はぁ~」なんてため息をつく。小さいながらも自分にできることってなんなんだろう、と考えてしまう。

ニンともカンとも。

■2006.3.5 (Sun.)

トリノ五輪でカーリングにハマったわけで(→2006.2.17/2006.2.21)、そうなると当然のごとく『シムソンズ』が見たくなる。

掲示板で見に行く仲間を募ったところ、HQS時代からの仲間であるみやもりが参加表明したので、一緒に行った。

ちなみにこの男は僕と対照的な性格をしている男で、いろいろ語ってみたいことがあるんだけど、

それはとりあえず別の機会にする(もしかしたらサボった分の過去の日記を書いていく中で触れるかもしれない)。

場所はみやもりの希望に沿って川崎に近い場所を調べたら、横浜・みなとみらいがヒットした。

映画館のサイトに行ってみたら、ネットで席が予約できる。世の中便利になったなーと思いつつ、予約。

昼過ぎに家を出て、電車で横浜駅へ。東急ハンズに行ったらFREITAGがBONANZAとFURYばっかりになっていた。

けっこう面白い柄があったし、抜群にキレイな肌触りの全面カーキがまだ残っていたので、

興味のある人はチェックしてみてもいいかもしれない。ただ、肩掛け系が全滅していたのはいただけない。

それからみなとみらいまで歩いて、疲れたので一服しているうちに集合時間の午後6時になる。

『シムソンズ』は夜しかやっていないのだ。冷遇されている感じが、「つまんないのかな?」という疑問につながる。

みやもりは僕のヒゲに驚いていた。まあ、そうかもしれない。3ヶ月ちょっとでけっこう伸びたものだ。

それから映画館のある横浜・ワールドポーターズへ。行き交う人はほとんど男女ペアで、ふたりで虚しい気分になる。

中に入るとチケットを確保して、それから1階のカフェテラスで飲み物を飲みつつカーリングの話をする。

時間になるとポップコーンと飲み物を買って席につく。ポップコーンが「レギュラー」のくせにバケツサイズで大きい。

しょうがないから手すりの上に乗せて、ふたりで交互に食べることに。傍からはいい雰囲気のふたりに見えるかもしれん……。

僕もみやもりもそんなに映画館に行くことのない人間なので、なんか違和感をおぼえる。ポップコーンをかじりながら。

で、そのうちに気がついた。ひたすら広告が流れているのだ。ふつうにテレビで見そうな広告を、スクリーンで映している。

思えば僕らが小さいころには、上映前のスクリーンにはカーテンがかかっていて、それがブザーとともに開く。

そして予告編が始まって……そういうスタイルが一般的だった。しかしシネコンでは、それがないのだ。

「時代は変わるのう」などと語りつつ、ポップコーンをボリボリとかじる。

◇

『シムソンズ』。つまらない日常から抜け出したい女子高生が、ふとしたことからカーリングを始める青春物語。

ぶっちゃけ、『ウォーターボーイズ』(→2005.5.22)とか、『スウィングガールズ』(→2005.8.10)とか、

『ロボコン』(→2005.12.15)なんかの延長線上にある感じ。つまりはそういう青春チャレンジサクセスストーリーだ。

ポイントは、ソルトレークシティ五輪に出場したチーム「シムソンズ」の実話をベースにしていること。

まず役者陣について。主演の加藤ローサはコミカルな演技がとてもよく似合っていて、まったく違和感なく見られた。

スチールではなく、動いている加藤ローサは「サザエさん」を彷彿とさせるほどに豊かな表情をしていて、良い。

星井七瀬はローサの親友で勉強ができるという役どころ。難なくこなしている。

内気な牧場の娘を演じる高橋真唯は、みやもりと「ガキさん(新垣里沙)に似てる」という意見で一致。

唯一のカーリング経験者で性格がキツい役の藤井美菜は、美人だが特徴がない感じ。そんな4人がメイン。

そしてコーチ役で大泉洋。天パで無精ヒゲで眠気づらという顔がハマりまくっていて、おいしいところを総取り。

皆さんまったく問題ない演技で、特に「うわぁ……」ということもなかったので、いいんじゃないかと思う。

あと、僕とみやもりで共通していた点は、喫茶店のマスターを演じる高田延彦が予想外にちゃんとしていたということと、

友情出演していた宇梶剛士がどこに出ていたのかサッパリわからないということ。ホントどこ?

話の展開はやはり、どうしてもコテコテ。偶然の出会いと挫折と再生とが、お決まりのリズム感で描かれる。

そうなると役者陣の演技が勝負の分かれ目になるんだけど、そこがクリアできていたので、まあいいんじゃない、という感じ。

4人それぞれの描写のバランスもギリギリいい具合にまとめている印象。話の本筋を脱線させない努力が垣間見える。

それだけに「真人様」と美希の関係がまったく描かれず消化不良な気もするけど、あっさりで済ませた判断は正しいと思う。

ホントにお約束の展開をするわけだが、きちんと見られるレヴェルなわけで、むしろお約束の「強さ」をあらためて実感する。

演出は細かいところで凝っていた。オープニングもエンディングもうまく観客を惹きつける要素があった。

何より、問題は複雑なカーリングのルールをどう自然に説明するか、という点にあったのだが、これをきちんとクリアしていた。

主人公たちがビデオを見る、解説者がCGの画面に合わせて説明をする、などで、セリフに頼るのをうまく避けている。

説明を「にわかファン」で楽しめる程度に抑えていたので、いいきっかけになるという点でもよくできていた。

だからNHKの中継を見て興味を持てた人なら、「おお!」なんて感心しながら楽しめたんじゃないか。

で、総括。続編を希望したい作品だ。ほかの青春部活系映画と違う点は、彼女たちに「次がある」点だ。

その次のステップでの活躍をぜひ見たいなあ、と思う。ほかの映画でもできることをこの作品ではやっているわけで、

もう一段高いところにのぼった4人の活躍を見たくなるのだ(逆にトリノをそう見ることができていれば、もっと燃えたのだが)。

それを示唆する(超お約束の)ラストになっているわけだし、ぜひ同じキャストでやってみてほしいのである。

見る前にはみやもりとともに大いに不安になっていたのだが、終わってみれば「いやいや、意外と良かったねえ」なんて感想。

◇

さて、映画を見終わると夜10時近くで、ほとんど店が閉まっているので、テキトーに歩いて目についたファミレスに入る。

僕はカレーを、みやもりはハヤシライスを注文したのだが、これがまたなんというかひとすじではいかない味で、

カレーは相模湖合宿所を思わせる甘さだわ(この合宿所にはいろんな伝説があるのだが、それはまたの機会に)、

ハヤシライスは8割方ケチャップの味しかしないわで、互いに交換して食って「うわーなんだこれ」なんて言うのであった。

それからしばらくダベって、やはり例のごとくHQSの皆さんの話になったりプロ野球の話になったりサッカーの話になったり、

そんな具合に過ごしていたら11時になったので、ファミレスを出て横浜駅まで歩いてそれで解散。

茶しばいて映画見てポップコーン食って晩飯食ってしかもカレーとハヤシライスを交換したりして、

オレたちはカップルのデートかよ!とツッコミを入れたくなる日だったフォ~ッ!

■2006.3.4 (Sat.)

『ライトスタッフ』。チャック=イェーガーの音速突破からNASAの宇宙計画までを描く巨編映画。190分。

基本的に僕は上映時間の長い映画には辛い評価をする。短い時間で手際よく収めるのもテクニックだと思うからだ。

そういう観点からすれば、この映画は本当に冗長で退屈で、まったく魅力を感じることができなかった。

もともと宇宙に憧れがあったし、厳しい訓練をくぐり抜けた男たちの話ということもあるし、

素材としてはかなり好みの部類になるだけに、その分「あーあ、がっくり」という気持ちが強まるのだ。

第2次世界大戦が終わり、ジェットの時代がやってくる。冷戦をバックにアメリカとソ連が宇宙開発レースをはじめる。

(ソ連側の視点が描かれないで、ずっと「見えない脅威」と戦っているという演出はうまく効いていたとは思う。)

そのいろいろをぜんぶ描いていこうというのが、まず「失敗」の原因であると思うのである。

おかげで物語の中心がどこにあるのかまったくわからない。ただ史実を追いかけておしまい、という感触なのだ。

それなら事実を徹底した(特に最初のイェーガーの挑戦など)ドキュメンタリーにする方がいいだろうし、

それこそ連続テレビドラマにした方が、ターニングポイントごとに焦点があってわかりやすくなっただろう。

とにかく3時間以上にわたって平坦に時間が流れていくので、退屈なこと極まりない。

映像は迫力がある。そこに当時のものを取り入れてうまく時間の質感を出している点は楽しめた。

いちおう、そこはきちんと評価しておきたい。でもそれくらいしか目につくところはなかった。

見終わって2つのことを考えた。ひとつは、映画というメディアの限界。時間の限界と物語の分量の限界。

ここをきちんと把握できれば、話じたいは単純でも、観客を惹きつける作品をつくることができるだろう。

(そういう意味で、黒澤明『七人の侍』(→2005.4.9)は長さと集中力を考えると、やはりとんでもなく稀有な傑作なのだ。)

もうひとつは、物語のリアリティということ。人間は現実を生きているわけだけど、

過去を振り返るときには必ず(比率はともかく)そこに物語性が混じる。視点が原因の脳ミソによる編集といってもいい。

これはジャーナリズムの正確性という問題にも広がるし、身近なところでは子どもの兄弟げんかにも存在する。

で、『ライトスタッフ』は映像にしろ話の展開にしろ、リアリティをとことん追求していたと思う。

しかし魅力的ではなかった。これはリアル、つまり現実が退屈だということを意味しているのでは決してない。

物語は(たとえファンタジーでも)つねに過去かつ未来であって、僕らの今いる現実がどう関係しているのかが問題なのだ。

今いる現実とどうつながっているのか、それをいかに描くかが、成功の鍵なのだ(例:『たそがれ清兵衛』 →2003.10.27)。

しかし現実の側から見たとき、過去や未来を語る視線には、物語性が混じる。

だからフィクションの方がリアル、リアリティを追求したものの方が現実感が薄れる、という逆説が生まれる。

(『真昼の決闘』(→2005.11.2)で書いたけど、物語の時間経過を現実と一致させても、現実感が高まるわけではない。

むしろ人間はとても長い1秒やあっという間に過ぎる1秒など、さまざまに密度の異なる時間を経験している。)

『ライトスタッフ』の「失敗」は、そういう時間の疎密を考えなかった点にある。

時間の密度(濃度)が変化する、そういう要素が、フィクションに身近なリアリティを感じて楽しめるかどうかということ、

つまりその作品の世界に入り込んで楽しめるかどうかの重要なポイントになる、ということだ。以上。

■2006.3.3 (Fri.)

担当している心理言語学の本がいよいよ大詰めを迎えている。

迎えているのはいいのだが、なんせ先生方から校正が戻ってくるのが見事にバラバラなタイミングなので、

他の仕事の隙間を埋めるような絶妙なタイミングで飛び込んできて、結局休憩する暇がない。

無理もないことなのはわかっちゃいる。先生方は今、受験シーズンでてんやわんやなのだ。

しかしこっちも新学期のスタートとともに本を棚に並べなくちゃいかんわけで、そのしわ寄せが一気にきているのだ。

この世に疲れない仕事ってのはほとんど存在しなくって(というか疲れるからこそ仕事なんだろうけど)、

ありとあらゆる仕事にはどれにもそれ相応のキツさがあることはわかっちゃいるつもりだ。

でも毎日帰りの電車に乗るたびに目を覚ますと洗足駅で、慌てて下車するほどに疲れるのは、自分でも意外でいる。

塾では生徒とのコミュニケーションが面白かったし、まあ生徒自身に癒されていたこともあったから、

特に疲れるということに関しては気にしたことがなかった。勤務時間の都合で疲れるもんだと割り切っていたのも大きい。

まあなんといっても、僕は小中高に加えて浪人と、あらゆるタイプの教師の授業を受けてきたわけで、

それらのいいとこどりをなぞれば授業が成立してしまうわけだから、最初から省エネができていたということだと思う。

でもまだ今の仕事は、どこをどうすればよりスマートに成果を出せるのかがわからない。

やたらと力んでしまって、よけいな力を入れてしまうこと=全力で取り組んでいること、という図式の中にいる状態なのだ。

『ストッパー毒島』でも出てくる表現だが、「手を抜く」のではなく「力を抜く」。力を抜くことを覚えれば一流、なのである。

その境地に至るのはいつになることか。我慢比べの日々が続くんだろうなあと思う。

覚悟はできているつもりなので、あとはいかに効率よく動けるかが勝負。日々是精進。

■2006.3.2 (Thu.)

大長編ドラえもんVol.5『のび太の魔界大冒険』。映画は1984年公開。

「もしも魔法の世界になったら」と、もしもボックスでお願いしたのがそもそもの発端。

しかし魔法の世界になってものび太は相変わらずおちこぼれで、元いた科学の世界とほとんど変わらない。

日常生活も大して変化していなくて(この魔法世界も現実とあんまり変わらないというバランス感覚がすごい)、

元の世界に戻ろうとするが、もしもボックスをママに捨てられてしまい、戻れなくなってしまう……。

20作近くある大長編ドラえもんの中で、作者が最もキレている作品は、間違いなくこの『魔界大冒険』である。

まず冒頭からしてとんでもない。ゴミ捨て場に捨てられていたドラえもんの石像。続いて見つかるのび太の石像。

ここまで大胆に伏線を張っておく例はほかにない。ここで不気味な予感を漂わせて、大いに読者を惹きつけている。

そしてラスト前ではあろうことか、石像から元に戻ったところで、いったん「のび太の魔界大冒険 おわり」と出してしまう。

(これに似ている例では、『下妻物語』(→2005.7.12)での使い方が記憶に新しい。)

これらの大技が実に効いていて、結果、『魔界大冒険』は話の内容以上の魅力を持った作品になっている。

大長編ドラえもんには「科学」(地理・歴史)路線とファンタジー路線の2通りの作品がある、というのがいつもの主張だが、

『魔界大冒険』は当然、ファンタジーの路線をとっている。だからあらすじを書き出せば非常に単純であるのだが、

上記の構成上の工夫が、作品の印象を極めて鮮烈なものにしているのだ。

ラストでも、もしもボックスによる別の世界での冒険が、元の世界でも現実としてある、と示しているのが実に鮮やか。

(さらに言うと、ドラえもん・のび太の石像が発見されるのはドラえもんがもしもボックスを出す以前のことであり、

この辺の魔法世界と元の世界の混じり合い方が、読後の独特の余韻を引き起こすことになるのだと思う。)

テクニックが小手先のやり口で終わず、しっかりと作品の魅力を底上げする効果を生み出しているのは、特筆すべきことだ。

余談だが、『マトリックス レヴォリューションズ』は『魔界大冒険』を参考にしているように思えてならない(→2005.5.3)。

ただやっぱり、『魔界大冒険』のキレ方は特別で、『マトリックス』はそれに比べると構成面での迫力はかなり落ちる。

さすがにF先生の底力は半端ではない。

■2006.3.1 (Wed.)

川端康成『伊豆の踊子』。もう何度となく映画化されている名作である(映画はこちら、吉永小百合版 →2005.11.6)。

日本人として読んでおかねばまずいのではないか、という強迫観念にかられたので、読んでみた。

とりあえずあらかじめ書いておくが、僕が読んだのは新潮文庫のやつで、短編集になっている。

「伊豆の踊子」はそのいちばん最初に収録されている作品で、実に40ページしかない。

まず「伊豆の踊子」という作品について書いて、その後でその他の作品をふまえて川端康成について思ったことを書く。

冒頭の部分は高校時代に教科書に収録されていたことを覚えている。その断片しか知らなかったので、

僕はこの歳になるまで、『伊豆の踊子』を長編だと思っていた。実際は上述のように、短編の作品なのである。

そのくせ映画化されて90分とか120分の上演時間になるわけだから、奇妙な逆転現象が起きることになる。

つまり、映画のほうが描写が詳しい、という現象である。原作を読んでみると、あまりのあっさり具合に拍子抜けしてしまう。

それは逆にテンポの良さを生み出している。それでいて必要なことを余すことなく書いている。そしてムダなものも一切ない。

だからその分、映画化の際には監督や役者の解釈が入る余地が生まれる、ということになるのだろう。

僕は順序として、映画を先に見て、その後に原作の小説を読んだわけだ。この順番で助かった、と思った。

原作から読んだらおそらく、作者の考えていたことをほとんど理解できないまま、表面をかすめて終わっていた気がする。

でも映画から入ったおかげで、あまりにもテンポのいい行間に込められた思いが、ちょっとは拾えたという感触があるのだ。

それはつまり、どれだけ丁寧に読めたかでオツムのレベルがわかってしまうような怖さが潜んでいるということだ。

特に僕がこれから下に書く川端康成についての文章を皆さんが読んだ場合、そういう「解説」がないとダメなヤツっぷりが、

非常に直接的ににじみ出ているように思えてならないのだ。でも書いちゃう。だってオレ、バカだから。

映画のおかげでか、『伊豆の踊子』はウンウンうなずきながら読めたが、それ以外の作品についてはまるっきりダメだった。

どこが面白いのかまったく理解できない。ただの作者の自己満足にしか見えなくって、ノーベル文学賞って何?って思えた。

川端康成は頭が良すぎるのか、かなり話をすっ飛ばして書く傾向がある。思考に比べて言葉の出るスピードが遅い感じ。

だから文章の表現がなされる頃には、自分の頭の中でストーリーがさらに先へと進んでしまって(それだけ思考が速い)、

その結果、何が肝心なことなのかをまとめる余裕のないままで話が終わってしまう、そういう印象を受けるのである。

(もしかしたら、ワープロで書く速さと手書きで書く速さの違いというのも関係してくることなのかもしれない。

手書きは当然、ワープロで書くよりも遅いわけだから、それだけ「すっ飛ばす」可能性が出てくるということ。

もっとも、川端康成は伊豆の温泉でのんびりじっくり書いて推敲していたから、それは理由にならないという反証も可能。)

だから、行間を読める人なら川端康成のそういう「飛ばす」ところを名人芸ゆえの美学と感じ取ることができるだろうし、

僕のようなそそっかしい人間は、なんだよこいつ勝手に次の段階に飛んでるじゃねえかよ、ってな具合になってしまうのだろう。

結局は、川端康成が描こうとしていたことを理解する気があるかないか、という一点に集約されそうな気もする。

ははあ、『伊豆の踊子』はなるほどあんた、そりゃあね、という指摘もあるだろう。確かに、僕にとって入りやすい問題意識だ。

そしてそれ以外の作品については、どこから入っていけばいいのかわからないままで終わった、というのが正直なところだ。

思うに、川端康成の問題意識ってのは、基本的に、現代の社会問題とかそういうレヴェルには置かれていない気がする。

もっと広い視野、それは日本らしさとか日本人の価値観とか、そういうもっと大きなところに意識があるように思える。

(だから、ノーベル文学賞という世界規模の賞を受賞し、「美しい日本の私」ってなタイトルの講演を行った、ってところか。)

そういうところに意識のある人なら、川端康成の文学の価値をきちんと味わえるってなことなんだろう。

だからつまり、僕にとって川端康成がおそろしく退屈でつまんなかったのは、そういうことなんだってことにしておく。

とりあえずそれでいいや、って思う。

diary 2006.2.

diary 2006

index

イナバウアー。大勢の人の見てる前で、超恥ずかしかった。でもやっちゃう。

やたらと寒い。日の光が差す外がうらやましい。

試合終了後の光景。人多すぎ。

やっぱ6年前と全然変わってないね。