diary

updating records

past log

■2026.2.22 (Sun.)

いやあ、まさか2週連続(→2026.2.15)でカワセミが撮れるとは。これが世に言う「ケチャップドバドバ」ってやつですかね。

L: 水堀を例の構造色が飛んでいたのでさっそく撮影。 C: 低く構えるの図。 R: 飛んでいる背中。構造色の青が鮮やか。

L: 見返り美人と言いたいところだがクチバシの下が赤くないのでオス。カワセミの雌雄はそれくらいしか差がないとか。

C: 距離が遠いと拡大処理がなかなか難しい。 R: 飛んでいる背中その2。構造色なので光の加減で色合いが変わるのだ。

L:

今回はふつうのズームと連写モードを使い分けての撮影。ふつうの方がズームは効くが、画像の精度は連写が上か。

C: 極限まで拡大してみる。やはり晴天は光量が十分あって正義なのだ。 R: 捕まえた魚らしきものを食っているの図。

L: 逆光だったが近かったので意地で撮影。 C: 構造色なので見上げると色が変わる。 R: 限界まで拡大。

今日は埼玉県の市役所つぶしで、ふじみ野市と富士見市を制覇したんですが、難波田城公園に寄ったらコレですよ。

市役所完全制覇まであと「6」。後日きちんと本日分の日記を仕上げますが、今のペースだと順調でも5年後ですかなあ。

毎度毎度申し訳ございません。でも今回もカワセミ以外にも撮れ高がけっこうすごくて。気長にお待ちくださいまし。

■2026.2.20 (Fri.)

『2001年宇宙の旅』。20年以上前にDVDで見たが、やはり脳内では「モノリス」「CG」の5秒に編集されているのであった。

キューブリック特集の午前十時の映画祭で鑑賞したところ、『ツァラトゥストラはかく語りき』で「あーそうだった」となる。

前回のログでわりと批判的にいろいろ書いた(→2004.12.23)。どうせ人間、モノリスでもない限り大して成長しないので、

今回も大筋としてはつまらないと感じるはずだ。なんとかできるだけポジティヴな受け止め方をしようと思いつつ観てみたが、

やはり映像はさすがである。今ならCGで処理しちゃうものをセットと特撮できっちりつくっており、圧倒的な説得力がある。

ミッドセンチュリーの生かし方もそうだが、機械が美しく、デザインに関するセンスは本当に見事だと心底感心させられた。

これは映画館で観たことが大きいのかもしれない。間違いなく現代でも通用する、いやリアリティでは現代以上のクオリティ。

今まで人類が見たことのないものを現実と思わせるように撮る、キューブリックの想像力/創造力はとんでもないのである。

映像は50年以上前のものとはまったく思えないほどに美しい。無重力など宇宙船内・船外の映像もどうやって撮ったのやら。

名作云々以前に、つくったこと自体が間違いなく偉業という種類の映画である。 ただ、作品としてできあがったものよりも、

つくっている時間こそがいちばん楽しいやつだとも思う。たぶんこれ、本編よりもメイキング映像の方がずっとずっと面白い。

キューブリックは映像づくりに全力で、ストーリーにぜんぜん興味ないよね。AI時代を予期しても完全スルーなのが凄いわ。

■2026.2.18 (Wed.)

『13日の金曜日』。記念すべき第1作目を新宿でやっているので観てきた。

超人気シリーズの元祖ということでワクワクしていたら、思っていたのとぜんぜん違って愕然とするのであった。

まさかジェイソンがホッケーマスクを付けていないとは。いや、そもそも殺人鬼ですらないとは。狐につままれた気分だ。

しかもよく考えたらこれ、逆サイコ(→2005.10.27/2025.12.20)なのだ。役者は熱演するけどたいへんチープなB級ホラー。

結局のところ、手段と目的を履き違えているのだ。お安くスプラッターをやりたいがために、若者をキャンプ場に集める。

ヒロインが自然な白人美人でたいへん眼福だが(予告編のアリアナ=グランデとか痛々しくて)、それ以上のものがない。

あ、でもラストのサプライズはすばらしい。エロいことしているやつは粛清されるという様式美を確立したのも偉大である。

観終わってすぐ、スマホで事情を調べていったら、ジェイソンは2作目で殺人鬼になってホッケーマスクは3作目からだと。

ここまでテキトーに後づけで設定が固まっていくものなのか、と戦慄するのであった。ジェイソンは一作にしてならず。

■2026.2.17 (Tue.)

本日は高校の入学者選抜日なのであった。他人のために神経をつかう時間はたいへん疲れる。

どうかなにとぞ、読解力があって謙虚な生徒たちが入学してきますように。よろしくお願いしまする。

■2026.2.16 (Mon.)

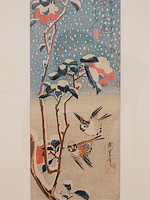

ではおととい見た千葉市美術館の『ロックフェラー・コレクション花鳥版画展 北斎、広重を中心に』について。

ロードアイランド・スクール・オヴ・デザイン(RISD美術館)にある花鳥画の浮世絵コレクションが今回のテーマ。

ロックフェラー家の女性・アビー=オルドリッチ=ロックフェラーが、広重を中心に花鳥画ばかり収集したものである。

ところどころ撮影OKの作品があったので、それらを中心にあれこれテキトーに書いていくとするのだ。

渓斎英泉『一富士二鷹三茄子』。この首のアングルは後に北斎も踏襲している。

渓斎英泉『一富士二鷹三茄子』。この首のアングルは後に北斎も踏襲している。

まず歌川広重(→2024.12.2/2025.6.29)の花鳥版画について。標準的かもしれないが、とにかく硬い印象である。

構図は模範的であるんだろうけど、イマイチ面白味がない。逆を言うと、師匠の豊広を受け継いで基礎を固めた感じか。

それまで花鳥版画は線画に後から色を足すだけだったのが、広重以降は複数の色から構図を広げていく発想になっている。

しかしながら正直なところ、広重の花鳥版画については色数を抑えた作品の方が、切れ味が鋭くなっていて秀逸である。

個人的にはモノクロ藍摺の『枇杷に小鳥』がベスト。これは抜群によいので撮らせてほしかった。手ぬぐいにして使いたい。

『雀と竹』もよい。広重の花鳥版画はどこかデザイン的で、作品単体よりも商品の一部として使う方が魅力が出るように思う。

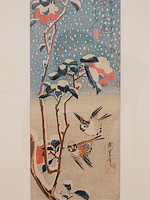

L: 歌川広重『雪中椿に雀』。広重は複数の鮮やかな色をバランスよく使うことから構図を練っている印象を受ける。

C: 左の後版で、背景に雪を降らせて青色のぼかし摺を施したもの。 R:

雀の体には羽の空摺りが施されている。

広重ほどではないが、北斎(→2005.12.2/2021.7.29/2022.5.29/2025.8.29/2025.10.13)の花鳥版画もわりと多めに展示。

北斎は『北斎漫画』の経験があるからか、とにかく描写がキレキレ。ある種の異様さを感じさせて見る者を圧倒するような、

アートとしての迫力が他の花鳥版画とは完全に段違いである。ここぞというところで緻密かつ執拗な描写を炸裂させてみせる。

かと思えば、花に対して葉っぱを大胆に塗りつぶして背景に落とし込む。見る者に焦点を絞らせる色の塗り分けを施しており、

そのセンスが別格なのだ。『北斎漫画』で徹底的にミクロの描写に取り組んだことで、各部の説得力が凄いことになっている。

L:

葛飾北斎『鷽 垂桜』。 C: 枝垂桜の細かな描写と塗り分け。 R: 鷽についても一筋縄ではいかないアングル。

団扇絵についても展示があり、広重の生真面目さと北斎のヤバさがよくわかる。広重はまあやっぱりデザイン的というか、

強弱があんまりなくて全体的にあっさり均等な描き方になっている。だから広重はむしろ単色が効くのか、なんて思う。

対照的に北斎は写実ベースからあえて偏りを生みだし、不気味なくらいに迫力を求める狂気の構成にもっていくのが特徴か。

L: 歌川広重『燕のことろ遊び』。後述するが、広重はたまにカワイイでブン殴ってくる。自覚的だったのかそうでなかったのか。

R:

葛飾北斎『露草に鶏』。岩松院の『八方睨み鳳凰図』(→2010.9.24)を思わせる目(ヒヨコまでも)が異様な迫力を漂わせる。

8階から7階の展示室に下りると、もうほとんど広重オンリーの世界。とはいえ広重の花鳥画は風景画ほどの魅力はなく、

たまに出てくるカワイイ動物にほっこりするくらい。北斎があまりにキレッキレすぎて、広重はちょっと損しちゃったね。

L: 歌川広重『月に雁』。上野の森で撮影OKだったやつだ(→2025.6.29)。 R: 雁をクローズアップ。空摺りが施されている。

L: 歌川広重『芙蓉に高麗鶯』。 R: これまた芙蓉の空摺りをクローズアップ。

L: 歌川広重『烏瓜に自白/芍薬に小鳥』。 C: 自白をクローズアップ。広重はカワイイものを固めて威力を高めることがある。

R:

芍薬と小鳥の方をクローズアップ。広重は鳥やカタツムリなど、たまにカワイイに全振りのキャラクターを出してくるのがいい。

歌川広重『風流新彫 東都名所 不忍の池』。

歌川広重『風流新彫 東都名所 不忍の池』。

鑑賞後は1階の「さや堂ホール」(→2014.9.27/2024.3.5)を撮影。夜で室内の明かりしかない光景を撮るのは初めてだ。

もともと銀行なのだが、なんだかムーディであまりそういう感じがしない。けっこう印象が変わって興味深いのであった。

L: さや堂ホール、玄関側。 C: 斜めのアングルでホール全体を眺める。 R: 南側から見たホール。なんともムーディ。

ショップにはロックフェラー・コレクションのグッズもあったけど、種類が少なすぎて。『枇杷に小鳥』の手ぬぐいつくって!

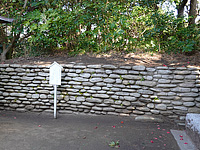

■2026.2.15 (Sun.)

サンキュー♥ちばフリー乗車券の旅、2日目はなんと、銚子駅からのスタートである。まだ暗い6時過ぎに千葉駅を出発して、

銚子駅に着いたのが8時。そこからバスで目指すは下総国二宮・玉﨑神社なのだ。7年前に参拝して以来だ(→2019.12.15)。

バスの本数が少ないため、効率よく動くには銚子駅から攻めるしかないのである。フリーきっぷを全力で活用しております。

L: 9時少し前に玉﨑神社に到着。 C: 二の鳥居。ここまでは前回と一緒である。 R: 参道を進んで拝殿。姿を見るのは初だ。

7年前には飯岡刑部岬にも寄ったが、回り道を強いられてとにかく面倒くさいので、今回は素直にパスすることにした。

1時間半ほどの余裕があるが、その分じっくり千葉県指定有形文化財の社殿を見てやろうと思う。前回は改修工事中だった。

L: 角度を変えて拝殿を眺める。1852(嘉永5)年の再建。 C: 本殿。こちらは1697(元禄10)年の築。7年越しの悲願達成だ。

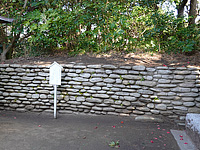

R: 玉﨑神社の石塁は海中より産出した飯岡石(凝灰質砂岩)で積んでつくられている。17世紀中期の築造と推定されるそうだ。

日が差したタイミングで社殿を撮影すると、今回も授与所が開いていないので御守の郵送をお願いすべく文面を考える。

境内の隣には池があり、ベンチが置かれている。ちょうどいいやと腰掛けたところ、バシッと水面を叩く音が何度もする。

よく見たら鮮やかな青緑色が飛んでいるではないか。この色はもうカワセミの構造色しかないと、慌ててカメラを構える。

隣の池。こちらが現場です。

隣の池。こちらが現場です。

手すりに寄りかかって姿を探ると、枝の間にカワセミがいた。もうちょっと前に出てきてくれないかと思っていたら、

しっかり姿を現してくれたのであった。夢中でデジカメのシャッターを切る。カワセミを撮るのはずっと念願だったのだが、

まさかここで実現するとは。コンデジの性能上、限界はあるのだが、気合いで撮影。トリミングしたものを貼り付けるのだ。

L: というわけで念願のカワセミなのだ。 C: 魚を捕まえて食っているところ。 R:

やや後ろ向き。しかし鮮やかな色だ。

L: 背中を見せてくれるとはサーヴィス精神が旺盛なカワセミだ。 C: お腹はオレンジ。 R: 口を開けたところ。

後で気がついたのだが、連写モードならもっときれいに撮れたはずだった。サッカーで動く対象を撮るのに使っているが、

止まっている対象をアップでもきれいに撮るために連写モードにする、という発想がなかった。これは今でも大後悔だ。

さっきまでカワセミが撮影できたことに満足していたのに、やや凹む僕。人間の欲には限りがないなあと思うのであった。

バスで銚子駅まで戻ってくると、軽く駅前を散歩する。過去ログを探ると駅前周辺をクローズアップしたことがないようだ。

時間がないので雑に撮った写真しかないが、気ままに貼り付けてみる。東の果てで東京から遠いからか、かえって人は多め。

L:

銚子駅。 C: 駅前の広場。 R: 銚子駅から利根川へ向かってまっすぐ北に延びる道は、とにかく歩道が広い。

L: 太平洋岸自転車道の起点ということでチーバくん。終点は和歌山県だとさ。 C: 国際信号旗で「CHOSHI」。

R: 観光案内所前に『アマガミSS』(→2024.7.26)の聖地巡礼マニュアルが。やべーやつしかいないけどいいのか?

銚子を後にすると、1時間半ほど揺られて成田駅へ。素早く駅蕎麦を手繰ると、西口からバスに乗り込むのであった。

というわけで、続いては昨年4月(→2025.4.27)のリヴェンジで、麻賀多神社の本社と船形奥宮の御守を頂戴するのだ。

今年で1日と15日が土日になるのは、今月と来月がチャンスなのである。これを逃すと8月まで待たないといけなくなる。

バスのダイヤの都合で、前回とは逆ルートで移動。まず船形奥宮へ、次いで本社へ。どちらも無事に御守を頂戴できた。

L:

麻賀多神社・船形奥宮。独特な巾着型の御守だった。 R: 麻賀多神社本社。こちらはビニールコーティング。

今日もなかなかの距離を歩いて暑い。日が出ていない時間帯はしっかり寒いのに、日が差すと汗ばむ陽気となる。

2月半ばにしてもうすっかり春の気配である。先週はしっかり雪だったのに、なんとも恐ろしい気温の変化である。

成田駅に戻ってくると、JRではなく京成本線で船橋市へと向かう。サンキュー♥ちばフリー乗車券は京成にも乗れるのだ。

京成船橋駅で下車するとすぐ南のバス停へ。5年前(→2021.4.11)のリヴェンジで、ふなばし三番瀬海浜公園へ向かう。

京成船橋駅。しかし船橋駅周辺のぐちゃぐちゃ度合いは常軌を逸している。

京成船橋駅。しかし船橋駅周辺のぐちゃぐちゃ度合いは常軌を逸している。

船橋駅周辺が港町・門前町・宿場町という歴史を背負った複雑さであるのに対し、南へ進むと道路は整然としてくる。

空間の変化に前近代と埋立地との対比が実感できる。武蔵野線・東関東自動車道の脇を走ると周囲は完全に無骨な臨海地帯で、

いかにも東京湾岸の景色(→2021.8.10/2021.8.11)だ。しかしバスがまわり込んだその南端は、賑わっている公園だった。

家族連れに大人気なのはいいが、路上駐車がやたら多いのは正直いかがなものかと。うまく干潟の保全費用を回収しなさいよ。

L:

というわけで、ふなばし三番瀬海浜公園にやってきた。 C: ノリの養殖だろうか、ソダ(粗朶)が立っているのが見える。

R: ほぼ満潮だからなのか、干潟という感じはあんまりしない。こうして見ると、単なる浜辺って印象なのであった。

波打ち際。白いのは砂ではなく、すべて割れた貝殻。まあやっぱり干潟か。

波打ち際。白いのは砂ではなく、すべて割れた貝殻。まあやっぱり干潟か。

前も書いたが、東京湾で往時の姿を残す干潟は、三番瀬・谷津干潟・小櫃川河口(木更津市)の3箇所だけ(→2021.4.11)。

今回は訪れた時間帯がほぼ満潮だったためか、干潟感があまりしないのが残念だった。生き物が見つかればだいぶ違うが。

L: 三番瀬の展望デッキ。 C: 展望デッキから東側のふなばし三番瀬環境学習館と芝生広場を見下ろす。

R:

展望デッキから眺める三番瀬。ちなみに西へがんばって歩いていくと、船橋市域から市川市域に入る。

だいぶ夕方の日差しになってきており、満潮で動物の姿も見えないし、わりとあっさりと退却するのであった。

いずれまた国立歴史民俗博物館で面白い企画展をやるだろうから、そのときに寄って、今度は干潮の姿を狙うとしよう。

東京に戻ってくると、洗足のドトールへ。本日が最終営業日なのだ。明日からは前にローソンがあった場所に移るけど。

記念にもらったドリップコーヒーには「30年間、ご愛顧いただきありがとうございました」とシールが貼ってあった。

なんだかんだでそのうち25年くらい、僕はドトールに来てはシコシコと日記などあれこれを書いていたのである。

お世話になりました。

お世話になりました。

新しい店舗に移ってもよろしくお願いします。トイレが複数あってWi-Fiの調子がいいドトールなら繁盛間違いなしでしょう。

■2026.2.13 (Fri.)

仲代達矢の追悼特集で『殺人狂時代』。岡本喜八監督がキレッキレで面白いという評判を聞いており、大いに期待して鑑賞。

感想としては、『斬る』(→2026.1.12)には遠く及ばんなあ、と。確かに面白いんだけど、ちょっと過大評価かなと思う。

あくまで「光る部分のあるカルトムーヴィー」って程度の作品だ。単純に「狂っているから面白い」とはならないのである。

残念なのが、ミステリ的に裏をかきたがる展開であること。頭のおかしさはすばらしいし、ブラックユーモアも抜群だが、

ミステリに必要な論理構成との相性はどうしても悪い。結果、カットのつなぎはテンポがいいが、話の全体がダルンダルン。

裏をかく部分でマジメになる必要があるのでスピード感が削がれてしまい、せっかくのブラックコメディが生きてこない。

ヒロインを救うという目的と、移動という手段が噛み合わないのも、ミステリ的な面からするとかなり大きなマイナスだ。

結局、やりたいことが多すぎるのである。この映画の最大のライヴァルとなっているのは、実はギャグマンガだと思う。

ギャグマンガなら読者が補完してスムーズに読み進めていくのに、受動的な映画だとテンポが悪くなってしまうのが痛い。

ミステリに集中するわけでもなく、ギャグが徹底されるわけでもなく、両方の悪いとこ取りになってしまっているのだ。

おそらく中途半端なミステリを捨てて、ギャグに振った方がよかっただろう。両者の相性の悪さが直撃している。

もうひとつ、仲代達矢のとぼけた演技も、『斬る』を味わった後ではワンパターンである。ずっと見ていると飽きてくる。

まあ公開はこちらの方が先で、好意的に見れば、後藤隊長型切れ者昼行灯の典型をつくった、ということかもしれないが。

天本英世が楽しすぎる!

■2026.2.12 (Thu.)

仲代達矢の追悼特集で『大菩薩峠』。1966年公開で、監督は岡本喜八。何度か映画化されたが、最も新しい作品となる。

原作を読む気はないので(クソ長いうえに作者の中里介山がまとめきれないうちに死んで未完)、ほぼ知識のない状態で鑑賞。

結論から言うと、最後の殺陣だけ見ておけばいい映画である。橋本忍の脚本はテンポが悪く、実にかったるい。

そこを岡本喜八の見せ方の面白さでどうにかもたせる、そんな時間が続く。とはいえ最後の殺陣も長すぎて飽きてくるが。

原作が未完なのでそれに合わせたのか、超投げっぱなしジャーマンな終わり方でたまげた。いや、これはダメだろう。

主人公がクズの極致なのになぜ人気が出て超長期連載が許されたのか、疑問しか残らない。ストレス解消のカタルシス?

それを無理に映画化しても面白くなるわけがないのだが。連載でなく一気に観るメディアの映画では、ストレスが残るだけだ。

主演の仲代達矢だが、最後の殺陣の迫力と狂気はたいへん素晴らしい。この作品の演技がベストだと思う。でもやっぱり長い。

■2026.2.11 (Wed.)

21_21 DESIGN SIGHTでやっている『デザインの先生』を見てきたよ。

6名のデザイナーを作品を通して振り返る。

6名のデザイナーを作品を通して振り返る。

展示物単体での撮影はNGで、「会場風景(全景)の撮影は可能」という条件。正直わりと恣意的な解釈になってしまう。

キャプションも単体の撮影はNGということで、とりあえずいつものトリミングはしないで「作品群」として貼り付ける。

順番も自由に見てまわれるので迷うところだが、単純に生まれた年の古い順でまとめていくことにする。

ブルーノ=ムナーリ(1907-1998:イタリア)。ずいぶんひねくれた人だなあ、という印象。

岡本太郎の『坐ることを拒否する椅子』(→2022.10.22)やマン=レイの『贈り物』の路線でいろいろやっている。

受け手への「問いかけ」と言いつつも、実態は丸投げじゃねえかと思う。とはいえ仕掛けを施した絵本の発想は面白い。

家具や小物も魅力的で、デザイナーとして優れているのは間違いない。小難しいこと言わないでモノつくってりゃいいんだよ。

L: 絵本。穴を活用したり、半透明な紙を霧に見立てたり。 R:

奥の明かりが「Falkland」、手前が子ども用家具「Abitacolo」。

マックス=ビル(1908-1994:スイス)。バウハウス滅亡後、その守備範囲を一人でやろうとしている感がある。

「スプーンから都市計画まで」とはよく言ったものだと思う。が、なんでもやるので特性はそこまで感じられず。

悪く言えば無個性だが、良く言えば標準的なモダニズムの人。ウルム造形大学の初代学長を務めたのもバウハウスっ子。

L: デザインした家具や時計。 C: ポスター。 R: 色や形をいろいろ試行錯誤している。バウハウス引きずってますなあ。

アキッレ=カスティリオーニ(1918-2002:イタリア)。奇抜な発想だが、モダンの枠内にまとめるセンスがすばらしい。

座るとわかるが、トラクターのシート、バイクのピン、木材を組み合わせたスツール「メッツァードロ」は傑作である。

右手前がメッツァードロ。座ると絶妙な弾力感が心地よいのだ。

右手前がメッツァードロ。座ると絶妙な弾力感が心地よいのだ。

オトル=アイヒャー(1922-1991:ドイツ)。何度か過去ログでも扱っているが(→2025.1.10/2025.4.20)、

そりゃさすがなのである。あらためて見てみると、いかにもドイツという印象を受ける。根っからの工業国なのよね。

規格を生みだすことが得意なお国柄なんだなあと思う。ミニマルを足して劇的にしていく彼の作風は、その象徴だろう。

L,C,R: アイヒャーの作品は慣れていると一発でわかる。ドイツモダンデザインを1人選べと言われれば、僕はアイヒャーかな。

エンツォ=マーリ(1932-2020:イタリア)。造形の人ですな。先に形を考えて、後から用途を足しているんじゃないか。

とはいえ美術作品でなく、あくまでデザインの領域、道具の領域に落とし込むのが上手い。境界線のギリギリ感は面白い。

L: まず形から入って後から用途を決めている印象。 R: 「Samos」シリーズ。

ディーター=ラムス(1932-:ドイツ)。ドイツの工業デザインといえばそりゃもう20世紀後半のブラウンなのだが、

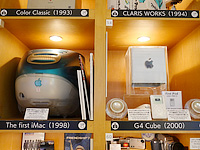

その全盛期を支えたデザイナーである。少し前のApple製品(つまりジョナサン=アイヴ →2026.2.7)は影響受けまくりだ。

できるだけ構造を言語化すると、角をなくす丸い面取りが大前提であると思う。いちばんの鍵は、円の効果的な使用だろう。

円のもたらす柔らかさ、かわいさを最大の武器としている。そして円を中央ではなく、片方に少し寄せて配置してみせる。

機械として四角形を基本にしながらも、きちんと丸さを感じさせる。その中に小さい円でリズムを付ける、そんな作風だ。

L,C,R:

並んでいる製品を見ると、ディーター=ラムスが家電の面からミッドセンチュリーを支えていたのがよくわかる。

こうして見ると、やっぱりお国柄があるなあと。イタリアはギリギリまで芸術的であろうとするし、スイスは形にこだわる。

個人的には生真面目さが残ってしまうドイツが好み。アイヒャーもラムスも、あらためてもっとじっくり見てみたい。

■2026.2.10 (Tue.)

『やくざ非情史 刑務所兄弟』。「刑務所」と書いて「ムショ」と読む。動いている安藤昇を見たかったんや。

まあコテコテだけど十分に面白い映画である。設定がやや複雑だが、その分きちんと練ってあるから展開に違和感はない。

キャラクターに魅力があるので観客の感情をきっちり動かす物語になっており、大いに楽しませてもらったのであった。

主演の安藤昇は左頬の傷がトレードマークで、俳優になっちゃった渋谷のスマートヤクザ(愚連隊)組長として知られる。

それでどうしても色物というイメージがついてまわるが、松竹・東映・日活でそれぞれ主演しており確かな人気があった。

今回実際に観てみたが、よけいなことをしないのでそこまで違和感はない。俳優として表情で勝負できない点は厳しいが、

やはり何を考えているかわからない目つきは大きな武器である。周りをきっちり固めれば主役は変に動かなくていい、

そういうある種の真理を実感できる作品だった。贅沢を言えば、もうちょいタッパがあればよかったのだが、仕方ない。

主役だとパターンがあまりに固定化されてしまうので、めちゃくちゃ強い悪役が良さそう。そんな作品を見てみたかった。

阿佐ヶ谷のミニシアターで観たのだが、北口の雰囲気がいかにも中央線アングラ地帯(→2025.10.26)の王道だった。

昭和にタイムスリップした気分。土地がそういう人を呼んで、土地の人格を維持している感じ。地霊(ゲニウス・ロキ)だ。

■2026.2.9 (Mon.)

貧すれば鈍する。

現代社会では一度の失敗が致命傷になる。

そして人々は最短ルートの「正解」を求める。

彼らにはすでに、与党とは勝ち組で、野党とは負け組なのだ。

だから脊髄反射的にバンドワゴンに乗るだけだ。

貧すれば、鈍する。

■2026.2.7 (Sat.)

マサルがいきなり電話で言ってくるんですよ、「牧野真莉愛の写真集買いませんか?」と。

「六本木の蔦屋書店で渡してもらえるんよ! マツシマくん、牧野真莉愛大好きでしょ!」と。

いや確かに僕は、牧野が中学生だったときに、彼女が通っていた学校に勤務していた。しかし大好きというわけではない。

むしろ僕は、直接英語を教えていた羽賀派なのである(→2015.1.8)。いつ引退するのか(→2025.7.10)よく知らんけど。

羽賀朱音の写真集なら買って一言お疲れさんと言ってやるのもいいが、牧野とは特にこれといった接点はないのである。

ところがマサルは僕が熱烈な牧野派であると盛大な勘違いをしており、すでに写真集を購入済み。そそっかしいなあ。

で、あれこれ調べていくうちにそのイヴェントは「お話し会」だと判明し、話題が何もない僕はパスさせてもらった。

(そしてその流れで、すでに羽賀が引退していることをようやく知った。当方、本当にアイドルに興味がないのだ。)

しかしまあせっかくだし、マサルと僕とでお話し会をすることに決定。なかなかいい感じのネタが見つからなかったが、

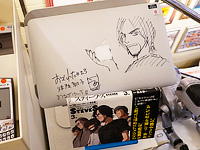

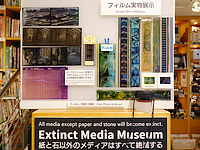

神田にある絶滅メディア博物館が面白そうだ!ということで、マサルが牧野真莉愛とお話しした後に集合するのであった。

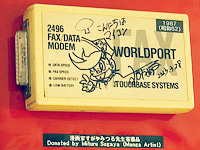

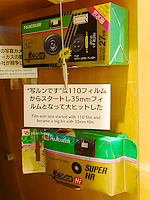

L:

絶滅メディア博物館。BSでやっている『伊集院光の偏愛博物館』でも紹介されたスポットである。見てないけど。

R: スタジオを背に記念撮影。「牧野真莉愛のファンは女性が半分でみんなマトモで、太った中年男は僕と数人だったんよ」

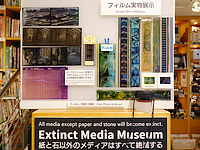

絶滅メディア博物館は「紙と石以外のメディアはすべて絶滅する」という考え方にもとづいてメディア機器を展示している。

入って奥の受付で入場料2000円を支払うが、展示品はなんと写真撮影もお触りもOK。ダイスケ的にもオールオッケーじゃん!

むしろ積極的に撮ってSNSにアップし、触って遊んでもらいたいという方針。ネットの海に永遠に記録を残すのが目標だと。

まあ26年目を迎えた当方の日記がどれだけ残るかはわからないけど(潤平の三つ子しだいか?)、少しは貢献しましょうか。

L: 壁一面にさまざまな機械が陳列されている。意図しているのかいないのか、「メディア=機械」という現代の性質が窺える。

C:

黒電話と「保留オルゴール」。これは日本独自の装置とのこと。 R: オルゴールの『イエスタデイ』を動画で保存するマサル。

L: 中央のテーブルには二眼レフカメラが置かれている。 C: 階段までモノがびっしり。 R: 置かれている本も自由に閲覧可能。

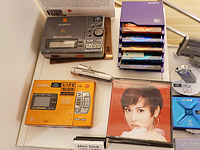

あまりにも展示品が多いので、ふたりでなんとなく室内を動いて、まずは最初にアンテナに引っかかった携帯電話から。

なお今回の写真は、展示されている場所を無視してだいたいのメディアごとにまとめて貼り付けているのでご了承ください。

L:

マグネットで脱着可能なガラケーの皆さん。90年代の騒がしさが脳内に蘇る。下には各種の計算機。ちゃんと算盤もある。

C: INFOBAR! 隣のtalbyはオレたぶんまだ持ってるぞ。当時のauのデザインケータイは、いま見てもめちゃくちゃオシャレ。

R: せっかくなのでマサルと記念撮影。「ニシキゴイ! このデザインのApple Watchケースが出て、即売り切れたんよね」

L: フェラーリのケータイなんてあったんだなあ。「なんか戦隊ヒーローの変身アイテムみたいやね」「お前アタミレッドじゃん」

C: 「こうやってワンセグ見たねえ」 R: 算盤と電卓が合体したソロカル。「デジタル・トニー谷になれるね」「さいざんす」

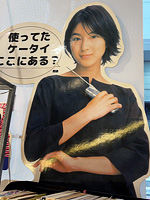

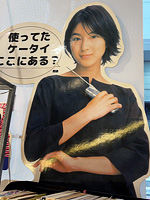

スピードスター・広末涼子のポップを見て、ふたりして大学時代を思いだす。僕が新宿に行こうとしたところ、

国立駅前のさくら銀行が何やら騒がしい。マサルは広末涼子のマジファンで、その広末はさくら銀行のCMに出ていたから、

もしやと思ってアパートに引き返し、マサルに電話(当時の僕はケータイを持っていなかったが、マサルは持っていた)。

アイドルに興味のない僕はそのまま新宿へと向かったが、マサルは国立に来て生ヒロスエを拝むことができたのであった。

マサルから一生分の感謝をされたのだが、おかげでそれ以降の人生でマサルから感謝をされたことがない(→2024.11.16)。

マサルを狂わせたスピードスター(撮影:マサル)。

マサルを狂わせたスピードスター(撮影:マサル)。

たいへん豊富なケータイの展示と比べ、固定電話はかなりあっさり。とはいえクランクを回すタイプの電話がちゃんとある。

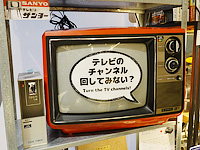

そして昔は当たり前だったダイヤル式電話が懐かしい。「ダイヤル」なんて完全に死語だもんなあ。その脇にプッシュホン。

プッシュホンの「#」と「*」の使い方はいまだに知らない。ダイヤルっ子の僕はプッシュホンの書体がわりと好きでなあ。

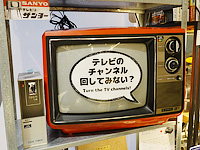

L: テレビ。上がVHFで下がUHFとか、もう懐かしすぎて。マサルはサンヨーのロゴに興奮し、僕は左のコインタイマーに悶絶。

C:

クランクを回す電話。赤い公衆電話はだいぶ小さくないか? R: ダイヤル式とプッシュホン。プッシュホン! それも死語だ。

何の道具だかわからないけど、ソニービルのミニチュアを発見。取り壊し前にわざわざ撮りに行ったなあ(→2017.4.15)。

個人的には芦原義信の最高傑作だと思っている。建築もメディアであり、モダニズムが絶滅の危機にあるのは実に残念だ。

L: ソニービルのミニチュアの何か。 R: 興奮して激写する私をマサルが激写。

そのうちマサルがタイプライターが置かれているのを発見。オリヴェッティの「赤バケツ」ことヴァレンタインである。

おそらく僕が大学に入って以降にcirco氏が入手したと思うのだが、これはなぜか実家にあるのだ。マサルは夢中でタイピング。

L:

オリヴェッティのヴァレンタインを夢中でタイプするマサル。 C: デザインが本当に美しい。キーを押すとアームが上がる。

R: タイプライター、ワープロ、パソコンのコーナー。「パソコン」ではなく「マイコン」と言う方がしっくりくる時代ですな。

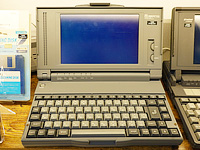

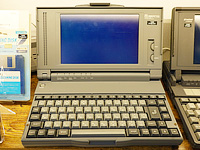

MZ-2000とPC-9801で育った自分としては(→2006.7.8/2017.7.14)、やはりこのマイコン/パソコン展示に惹かれる。

しかし残念なことに、館長さんがMac使いであるせいか、国産パソコンの歴史はノートパソコンがちょっとある程度。

NECが富士通(とSHARP)と激しい戦いを繰り広げていたのがちょうど僕の思春期だったので、そこが弱いのはたいへん残念。

L: MZ-80K。SHARPのMZ-80シリーズの初代。 C: PC-98LT。初のラップトップパソコンだが、膝を壊すほどの重さで知られる。

R: PC-9801NS。ラップトップがクソ重かったので、あらためて「ノートパソコン」が登場する。NSは定着してきた時期の製品。

L: NECの「バザールでござーる」。佐藤雅彦(→2025.9.6)プロデュースで大人気。

今年の年末で引退でござーる。いや息が長い!

C: 対する富士通は「タッチおじさん」。バザールでござーるの財津一郎に対してこちらは坂田利夫が声を担当。90年代最高だな!

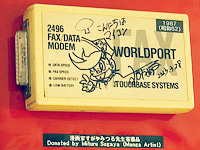

R: 『ゲームセンターあらし』で知られる、すがやみつる先生サイン入りのモデム。しかしゲームもまたメディアなんだよなあ。

地下への階段も無数の展示品でいっぱい。踊り場にはソニーのウォークマン。音楽を持ち運ぶことで人間の身体感覚を変えた、

とまで言われる革新的な製品である。80年代に世界を席巻した日本製品、ジャパン・アズ・ナンバーワンの象徴と言える存在。

L: 踊り場の陳列度合い。ここはウォークマンをはじめ音楽関係の製品が多い一角。僕もマサルも思わずのけぞるのであった。

C: ウォークマン。circo氏が買った雑誌の広告で本当によく見たわあ。当時の日本の電気製品は本当にとんでもない勢いだった。

R:

カセットテープ。左が標準的なコンパクトカセット、真ん中がマイクロカセット、右がエルカセット。エルカセットでけえ。

マイクロカセットがあまりにも懐かしくて、思わず声が出てしまった。マツシマ家ではcirco氏が好きだったのかなんなのか、

僕の幼少期にはマイクロカセットのプレーヤーがふつうにいくつもあったのである。で、僕も潤平もそれをいじくりまわす。

再生速度を落としてザ・フォーク・クルセダーズの『帰って来たヨッパライ』を聴くと、本来の歌う声が聞こえるのである。

それで音楽の手法を学ぶとか、いったいどういう小学生なのか。メディアが楽しくてたまらない幼少期を過ごしていたなあ。

(マサルは「マイコンといいマイクロカセットといい、マツシマ家は情操教育が行き届いとるね」と言ってくれたが。)

L:

マイクロカセットのレコーダー。いやー懐かしい。 C: わずか2機種で生産終了したというデジタルマイクロカセット。

R: 8トラックテーププレーヤー。真ん中に書いてあるとおり、カラオケ機器とのこと。これは世代じゃないからわからないなあ。

カーオーディオのイジェクトを体験するマサル。

カーオーディオのイジェクトを体験するマサル。

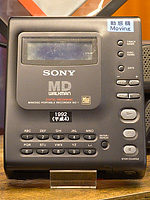

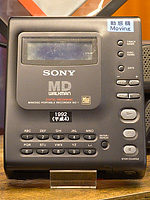

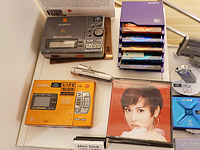

カセットテープの次はMDの登場である。僕が高校生のときに一般化して、これは本当に憧れの存在なのであった。

だって自分でお気に入りの曲を集めて、曲順を入れ替えて好きに聴けるんだぜ! でも高校2年のときには廊下で転んで、

放送委員会のMDデッキを壊して死ぬほど凹んだなあ(無償で修理してもらえたのでセーフ)。わずかにトラウマが残るぜ。

大学時代にテープからMDに移行すると、毎週録音した『伊集院光・深夜の馬鹿力』をMDに編集し直したっけなあ。

あまりにも量が多すぎて、実はまだこの編集作業は終わっていない。モタモタしていたらMDの時代が終わってしまった。

L: 最初期のMDウォークマン。デカい! C: MDプレーヤー各種。いやもう懐かしい。青春ですよ、青春時代1.2.3!ですよ。

R: MDのディスクも色で分けていろいろ買ったなあ。CDではなく、わざわざMDでアルバムを買ったこともある。

ガムのサイズの電池もあった。マサルはこのガムの方に強烈なノスタルジーを感じていた。

ガムのサイズの電池もあった。マサルはこのガムの方に強烈なノスタルジーを感じていた。

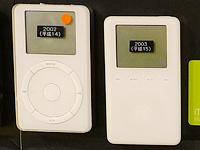

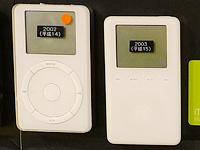

そしていよいよiPodの時代なのだ。ちなみにマサルはMDを一切経由せず、テープから直接iPodに移行した珍しい人である。

MD大好きっ子の僕はマサルの選択が理解できなかったが、マサルは確実に時代の先を読んでいた。もっともマサルの場合、

「好きなときに好きなだけ落語を聴けるのがうれしかったんよ」とのこと(→2006.4.25)。iPodで僕とマサルに共通なのは、

クイックホールがいかに凄い革命だったか、である(→2005.1.22/2011.10.6)。あのカリカリカリカリという音と感触は、

身体の感覚を更新するものだった。そしてもうひとつ、小さな容積(空間)に圧倒的な量の情報(時間)が入ってしまい、

サイズの感覚が変革された点も衝撃的だった(→2005.4.29)。メディアによる感覚の変容という経験では、iPodが最強だ。

(iPodについての過去ログ →2006.2.1/2006.2.8/2006.4.4/2006.4.6/2007.9.22/2009.12.21/ 2014.9.10/2017.4.20/

2017.6.28/2018.12.3/2022.5.12 これだけいろいろ書いていることで、iPodの衝撃がいかに凄まじかったか窺える。)

L: iPodの第2世代(左)と第3世代(右)。僕は第4世代のモノクロからだと思うが、とにかく衝撃的な体験だった。

C: iPodとしては2004年がいろいろターニングポイントであるようだ。真ん中はiPod miniで、カラーヴァリエーションが始まる。

R: クリップ型のiPod shuffle(上3つ)のデザインは僕の好みを直撃した(→2006.11.10/2007.1.4/2007.3.20/2010.9.2)。

末期のiPodたち。いま使っているiPodが壊れたら恐ろしいことになるんですが……。

末期のiPodたち。いま使っているiPodが壊れたら恐ろしいことになるんですが……。

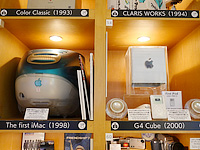

地下はMacintoshやフロッピーディスクなど。個人的に最も思い入れが強いのは、やはりMacBookAirである。

まさか自分がコンピューターをデザインで衝動買いするなんて、夢にも思わなかった(→2010.12.17/2010.12.23)。

店舗で実物を見たらもう、究極的にミニマルなデザイン。純粋に形で心を奪われてしまった機械は後にも先にもこいつだけ。

そして買ったら本当に便利で(→2011.1.9/2011.7.6)、ずっと毎日触っている(Airが消えていた時期はMacBookを使ったが)。

L: 地下にも展示品がびっしり。 C: MacBookAir。スティーヴ=ジョブズがこれを封筒から取り出したことですべてが始まった。

R: AIBOがいた。僕は「かったるい機械の何が楽しいんだ」とバカにしていたが、ウチの祖母が持っていたと知ってずっこけた。

Macintoshコーナーを前に興奮しているマサル。

Macintoshコーナーを前に興奮しているマサル。

僕とMacintoshの関係は前に書いたが(→2011.10.6)、あらためて思うのは、実機を並べてもあの感覚はつかめないってこと。

PC-98やDOSマシンに慣れていた者にとっては、Macintosh(あえて「Mac」ではなく「Macintosh」と書きたいのだ)とは、

それらとまったく別種の体験だったのだ。ジョブズの思想が隅々まで行き届いた結果、それは「文化」と呼べるものだった。

最も象徴的なのがサッドマックだと僕は思っているのだが、いちばん悲惨な事態でもユーモアを忘れない、そういう文化。

従来の機械とは異なる「文化」がAppleそしてMacintoshにはあったのだ。どうにか体験できたことは本当に幸運だった。

L: 全世界12,000台限定で販売されたというApple設立20周年記念モデル(スパルタカス)と斉藤由貴のポップ。なぜ斉藤由貴?

C:

Macの中でも名機とされるMacintosh SE/30。 R: Macintosh Portable。キーボードとトラックボールは左右入れ替え可能。

マサルは出版業界で影響を受けてiBookを使っており、思い入れたっぷり(撮影:マサル)。

マサルは出版業界で影響を受けてiBookを使っており、思い入れたっぷり(撮影:マサル)。

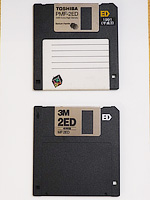

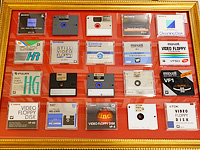

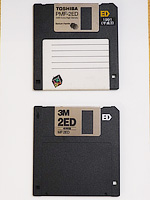

さてパソコンが日常生活に浸透しつつある1990年代初頭、記憶媒体はフロッピーディスクが主役なのであった。

僕は5インチフロッピーをやたらと使った世代だが、世間がパソコンに慣れてくると3.5インチが主流となっていった。

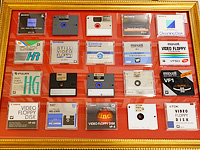

L: さまざまな記憶媒体。額装とは面白い。 C: 左が8インチのフロッピー、右が5インチ。真ん中のテープとか懐かしいぜ。

R: なんと2ED! 2DDが720KB、2HDが1.44MBだが、2EDは2.88MB。当時ビビったが、世間はMOに行ってぜんぜん普及しなかった。

L: スチルビデオフロッピーのパッケージ。 C: うおーマクセル! パソコンのフロッピーも同じデザインだったのでグッとくる。

R: パソコンソフトの箱。これもまた懐かしいデザインの嵐である。ソフトは今じゃすっかりダウンロード販売だもんなあ。

マサルはかつて雑誌で担当していたこともあり、ケータイが最も響くメディアだったようだ。僕はこれまでをご覧のとおり、

マイクロカセットとMDとパソコンである。家庭環境によってメディアの得意ジャンルに差が出るなあ、としみじみ思う。

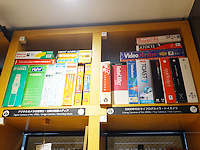

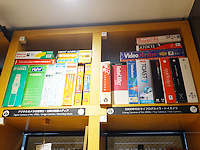

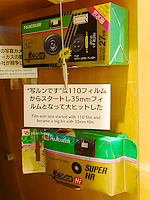

絶滅メディア博物館のわりと主力はヴィデオカメラであるようで、8ミリも含めてかなりの充実ぶりとなっている。

館長さんがもともと映像業界の人だそうで、その影響だろう。反面、デジカメ(特にコンデジ)がかなり弱いのが残念だ。

マツシマ家はヴィデオカメラにまったく興味を示さなかったので、僕は思い入れが皆無。マサルもそんなでもないようだ。

L: 陳列されているヴィデオカメラの密度が凄まじい。デジカメを含めてスチルカメラも置かれているが、だいぶ差がある。

C: 写ルンです。まだまだ現役なのが偉い。 R:

コンデジはこの一角くらい。個人的には日本の家電の最後の牙城だったと思う。

L: よくわからんけど1950年代のダブル8とかその辺。 C: 動力に電気を使わず、ゼンマイを巻いたそうで。

R:

トリプルレンズを見比べて「歴史は繰り返すんやね」とマサル。そうだね、スコープドッグの時代だね。

L: マサルよ、ちゃんとパンツ一丁にならないといかんぞ。 R: 「昔のカメラはこんなんやったんやね」

フィルムをルーペで実際に覗くコーナーでは、「あー、エロ本編集者だった頃はこれでチェックしたわー」とマサル。

写ってはいけないものが写っているかどうか、さんざんチェックをやったとのこと。こんな細かい作業、大変ですね。

L:

撮影されたフィルム。驚くほど細かくて、凄まじい情報量。でも拡大して映写することを考えれば当たり前か。

C: エロ本編集者時代を思いだすマサル。 R:

ベータのヴィデオカメラも置かれていた。下にはヴィデオテープ。

L:

映像作品に登場する各メディアをまとめた展示。こちらは『新世紀エヴァンゲリオン』。真ん中はS-DATのモデルになったDAT。

C:

『ブレードランナー』(→2003.11.4)。 R: 『バック・トゥ・ザ・フューチャー』(→2025.12.16)。ドクを撮っていたわ。

L: ウチのマーティ=マクフライ。 C:

ヴィデオカメラの回転機構に興味津々なマサル。携帯性を考えてのことなんだろうね。

R:

「このわざわざ回転させるメカニズムが現代の機械からは失われてしまったんよね」と残念がるマサルなのであった。

それではここで、マサルがスマホで撮影した動画をご覧ください(7.3MB・15秒/撮影:マサル、手タレ:僕 ⇒こちら)。

この日記は世界で5人しか読んでいないけど、全国98億7654万3210人のマサルファンのためにMP4ファイルを用意したよ!

L: ダブル8のカメラ。スコープドッグがいっぱいでむせる。 C: こちらは16ミリ。 R: ピピンアットマークなんて初めて見た。

L: キヤノンのカメラ。 C: こちらはチノン。長野県出身なので名前は知っていたが(→2019.8.25)、実物を見るのは初めて。

R: 日本ビクター。個人的には音響機器の会社というイメージだが、VHSを開発したのでヴィデオカメラも積極的につくっていた。

『夢中で……。──ミスターVHS・髙野鎭雄さんを偲ぶ──』を熟読するマサル。

『夢中で……。──ミスターVHS・髙野鎭雄さんを偲ぶ──』を熟読するマサル。

マサルは昔の一眼レフを触ってみて、重さやロゴのデザイン、そして質感に現代との違いを強く実感したようだ。

「昔のカメラは高級感があるね」とマサルは言うが、「だって高級品だもん」と返す僕。そう、昔の機械は高級品だった。

前に「質量の社会学」というログで書いたが、重い物は動かす労力が必要な分だけ、品格・威厳を纏うのだ(→2015.1.2)。

職人が手で描いたロゴも、手間の分だけ誇りがあった。かつてはそのような高級品を手にする喜びが、確かにあったのだ。

今は物が安価でわりと簡単に手に入るし、そのことがむしろありがたがられている。明らかに、評価の軸が変質したのだ。

「所有する喜び」はどんどん薄まっている。しかし「金を持っていること」に対する評価はむしろ高まっていると感じる。

物質と価値が結びつかなくなっているのだ。そんな社会が到来したところで、「紙と石以外のメディアはすべて絶滅する」。

貨幣すら1と0の信号に置き換えられる昨今、「メディア=機械」という現代を超えた先には何があるのか。何が残るのか。

L: プロ向け一眼レフコーナー。左下にちゃんとニコンのFがある。 C:

宇宙で使われたカメラなど。小道具が多いな。

R:

ミノルタのハイマチックは、宇宙に行った初の日本製カメラ。「ガラスブロックみたいなストロボがええね」(撮影:マサル)

デザインで一斉を風靡したiMacは、きちんとあらゆる角度から見えるように展示してほしい。

デザインで一斉を風靡したiMacは、きちんとあらゆる角度から見えるように展示してほしい。

階段と反対側にはスタジオがあり、そちらも自由に見学可能。壁にはソノシートやレコードにCDなどの音楽系メディア、

真ん中の机には実際に文字を紙に印字することができるタイプライターが置かれ、反対側にはキーボードとマウス。

奥にはNewton eMate 300やiBook G3 クラムシェルなど、ジョナサン=アイヴがデザインしたMacが置かれている。

L: スタジオとなっている部屋。 C: 奥にはiBook G3 クラムシェル。 R:

Amazon Dash Button。即死メディアに爆笑である。

L: ソノシート。「ええねえ! ソノシート聴きたいわ」「つまりソノシートでさえあれば何でもいいわけだな」

C: ドーナツ盤。「ぴんから兄弟……宮史郎!」マサルは宮史郎というだけで大興奮(→2018.3.4)なのであった。

R: LPレコードはピンクレディー。「なんか今とあんまり変わらんね」確かに今どきの女性と大差ない印象。

年代モノのカメラを集めた一角。マサルはその高級感に圧倒されていた。

年代モノのカメラを集めた一角。マサルはその高級感に圧倒されていた。

L:

TRONキーボード「TK1」。TRONプロジェクト、欧米につぶされた印象だが。(※実は今の電子機器の6割が組み込みOSで採用)

C:

TK1を触るマサル。いい感じにSFだが普及せんやった。 R:Macの歴代マウス。マサルは真ん中のApple初のUSBマウスに反応。

L: タイピング中のマサル。 C: 惜しい、「e」を押す力が弱かった。 R: なんで『ガチョウの物語』なんだよ!

じっくり見ていったところ、気がついたら2時間以上も経っていてびっくり。われわれ、時空の歪みに完全に囚えられていた。

しかしあらためて思うのは、育った家庭環境によってメディアの得意ジャンルに差が出るということ。個人の興味も大きいが、

やはりそれ以上に幼少期の親の趣味嗜好が反映されるものだと感じる。最初の「教育」としてのメディアの影響は多大である。

育ちがメディアに出るのか、メディアに育てられているのか。人類学的な視点からのメディア論は、かなり重要ではないか。

晩メシに何を食いたいか話し合うが、僕がテキトーに「そりゃアナタ、石狩鍋でしょ?」と言ったところ(→2020.6.6)、

マサルの脳内は石狩鍋一色に染め上げられてしまったのであった。しかし残念ながら新宿まで行かないとお店がない模様。

人がいっぱいいる新宿に移動するのは御免被りたいので、神田駅北口(別名「モンダミン口」)周辺をしばらく徘徊した後、

鮭の入っている鍋が食えそうな磯丸水産に入るのであった。マサルよ、石狩鍋は札幌で潤平に食わしてもらおうな。

L: お通しのシシャモを焼くマサル。しかし火力が強すぎて、せっかくの卵が優先的に焼けて下に落ちてしまうのであった。

C,R: 久しぶりにショタコン(池波正太郎コンプレックス →2010.5.2)を発揮するマサル。15年経って成長したのか今回は悶えず。

あれこれ話しているうちに、めりこみさんがBBSで書いていた「知識は荷物になりません。あなたを守る懐刀」という言葉が、

たいへん正しい!ということで大盛り上がり。元ネタが気になって調べてみたら、なんと深夜番組の『冒冒グラフ』だった。

あの頃のフジテレビはキレッキレどころの騒ぎではなかったが、われわれが大学入学で上京したときには若干パワーダウン。

全盛期に乗り遅れた感覚が本当に悔しくてたまらないねえ、と言いながら苦い酒(マサルはレッドブル)を飲むのであった。

L: 嬉々としてグラスにレッドブルを注ぐマサル。 R: 子曰く、「ああー、これがあればもう他の飲み物いらないわー」

われわれが乗り遅れたTV番組の話題から、われわれが乗り遅れたマンガということで『3年B組一八先生』の話をする。

世の中、面白いものがいっぱい溢れていたのに、気がついたらアクセスできなくなってしまったものが本当に多い。

今日の絶滅メディアだってそうだ。未来人が悔しがるような楽しいメディア生活を、今のわれわれは送れているのかねえ。

ちなみに今回死ぬほど笑ったのは、マサルが空耳でお囃子が聞こえてきて頭がおかしくなったんじゃないかって思ったって話。

■2026.2.6 (Fri.)

『ロシュフォールの恋人たち』で最も有名な曲「キャラバンの到着」にすっかり脳を焼かれてしまいまして、

サントラCDをわざわざ購入したのだ。が、公式音源は次のシーンの歌まで続いて入っちゃっていて、そこが気に入らない。

それで珍しくYouTubeをあたってみたところ、アレンジされた演奏が複数アップされておりホクホクしていたわけです。

アレンジしたのは宮川彬良先生ということで、父ちゃんも偉大だが息子もさすが。うまく魅力を引き出している。

で、これをiPodにブチ込みたいのである。以前ならばDAW技術(→2013.1.22/2024.2.16)でなんとかしたのだが、

先代のfutsutama 2ndがスタンドアローン化させた(→2025.3.20)ことで、思うように動かなくなってしまった。

本腰を入れてじっくりとあれこれ検討すれば解決できるのかもしれないが、それをやるだけの「ずく」がない。

そこでネットで検索をかけたところ、YouTubeをm4aファイルにするサイトを発見。世の中、便利なものがどんどん出てくる。

おかげでいい感じのアレンジ曲をローテーションして浮かれております。好きな音楽を好きなときに聴ける喜びよ。

■2026.2.5 (Thu.)

『ロバと王女』。ドゥミ監督とルグランのコンビで最も客が入った映画らしい。

最初のうちはアーティスティックな方向に全力の衣装・美術とめちゃくちゃな展開に、わりとドン引きしていた。

しかし空のドレスも月のドレスも太陽のドレスも説得力があって、しだいに納得。着ているドヌーヴがいいのもある。

独自の世界を構築し、徹底してやりきるのは立派なことなのだ。やはり妄想を映像として実現するのは偉大なことなのだ。

そして最後の王様再登場シーンがそれまでの世界観を見事にぶっ壊してくれて、僕の中では勝ち越しなのであった。

実は妖精がちゃんと電池を仕込んであるし、ファンタジーの想像力に制限はない。この無茶もまた大いにアリなのだ。

やってみたいことをやりきる清々しさよ。ロバを被るドヌーヴもまたよろしい。変に面白い映画なのであった。

主演の2人がロシュフォール(→2026.2.1)の続きなので、まあよかったねと。

■2026.2.4 (Wed.)

泉屋博古館東京の『生誕151年からの鹿子木孟郎 ―不倒の油画道』、前期展示についてのレヴューである。

鹿子木孟郎(かのこぎ・たけしろう)という名前を知ったのは、府中市美術館の吉田初三郎展(→2024.6.9)がきっかけだ。

独特の鳥瞰図で知られる初三郎だが、その師匠だったのが鹿子木孟郎。作風を知っていると驚愕してしまう関係性である。

というのも、鹿子木孟郎はかなり正統派の洋画家だからだ。そこから和風の鳥瞰図が出てくるのは、ワケがわからない。

さて府中市美術館は孟郎の作品を所蔵しており、初三郎展のときのコレクション展で見て、あまりの上手さにたまげた。

だから今回の展覧会はだいぶ楽しみにしていたのだ。後期はかなりの入れ替えがあるようなので、また行くつもり。

最初の展示が14歳のときの野菜の水彩画で、次が15歳のときの建物の風景画。すでに才能溢れまくりで別次元。

府中でも見た風景のスケッチや、恐ろしい精度の人物の鉛筆デッサンが19歳。生まれながらのレヴェルが違いすぎるのだ。

もののつくり方が先天的にわかっちゃってる系である。20歳を前に、もうやることがないんじゃないかってくらい。

それで油絵へと進むのだが、しばらく試行錯誤が続く。フランスに留学しても圧倒的なデッサン力が基礎になっている。

そこから人物画を通して少ないタッチで服や装飾を描くなど、油彩のやり方を段階的に消化していくのが見て取れる。

デッサンを極めたからこそ、喜んで新しいことを開拓している感がある。師匠のローランスが王道スタイルの歴史画家で、

真摯に学んでいるうちにデッサンと油彩のギャップがだんだん減っていき、40歳を手前にして高度に融合する印象である。

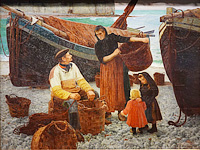

融合直前の『ノルマンディーの浜』。描写を細かい部分ごとに検討していたのが面白い。

融合直前の『ノルマンディーの浜』。描写を細かい部分ごとに検討していたのが面白い。

歴史画に代表されるアカデミックな正統派の洋画を消化した後は、作風をあれこれ独自に試していく感じになる。

その根底には、デッサンにしろアカデミックな油彩にしろ、マスターしたものはいつでもできるぜという余裕を感じる。

展示を振り返ると、圧倒的に絵の上手い人が、自分の得意な範囲を着実に広げていった、という印象なのであった。

破滅型の天才とは真逆のパターンである。天才が努力で計画的に成長していく過程を見せつけられて、ぐうの音も出ません。

■2026.2.3 (Tue.)

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』。前作を観たので(→2021.6.29)、惰性で今作も観る。

もう4年以上前になるので、前作はモビルスーツがクソダサいってことしか覚えていない。あらすじもワケがわからん。

ガンダムというと富野節である。元の小説があるからか、今回も対話として成立していない感触のセリフが炸裂している。

僕はそれがものすごく苦手で(→2013.5.2/2014.5.28/2018.4.16/2023.3.15)、最後までキャラとセリフの乖離に苦しんだ。

相変わらず心情と行動のつながりが見えないし、そもそも状況説明のセリフがきわめて少ないので設定じたいがわからない。

会話のはずなのにそこから引き出せる情報があまりにも少ないので、もどかしくて気持ち悪くてたまらないのである。

まあこちらがただのバカである可能性も否定できないが、僕はどうしても制作側の自己満足を嗅ぎ取ってしまうのだ。

ハサウェイの視点を強調したい意図があるにしても、物語を客観的に捉えられない閉塞感がずっと続くのは苦痛である。

終わってしばらくしてわかってくる面もあるが、1回でわかるようにつくってほしい。「わかって、面白くて、語られる」が、

本当の名作だと思うのだ。わざと議論させて興味を引っ張る(そしてリピーターにする)のは、邪道のつくり方だろう。

とはいえアニメの最先端の表現を見られる作品なのは確かだ。序盤の僕は、ほとんどそこを目的として見ている感じだった。

しかし後半に入った辺りでようやくギギがどんな女なのかわかってきたので、そこを軸にどうにか世界観をつかめてきた。

めちゃくちゃな美人で「魔女」としての説得力はあるし、翻弄しながら翻弄される度合いも見えてきたので納得はできた。

まあヤベエ女には違いないのだが、その魅力が今作できちんと描かれたことが観客動員の好調さに現れているのだろう。

ただ、正直なところ、『GQuuuuuuX』(→2025.3.25/2025.7.15)に続いて懐古厨を喜ばせているだけである気もする。

オレはガンプラが大好きだったけど(→2008.12.4/2018.5.15)、ガノタではないのだなとあらためて実感したしだい。

さてこれであとは三部作のラストを残すのみだが、もう本当に、ここで超キレイに終わっておけばええんよ、という気持ち。

あげまんとはいえヤベエ女を連れて革命やるにもいかんわけで、何がどう転がっても悲劇的な結末しかありえないのである。

戦闘も含めてリアル志向であるだけに、避けられまい。今作でギギに感情移入できるようになったのでよけいにつらい。

明らかにギギこれ初恋やんけ! 一挙手一投足いじらしいやんけ! メンヘラファムファタールと思ったらむしろ純愛やんけ!

ハサウェイ死ぬのはしょうがないけどギギ妊娠エンドでどうや! ムカつくんでケネスも死ね! もうギギだけは幸せになれ!

■2026.2.2 (Mon.)

根津美術館で昨日までやっていた『綾錦 近代西陣が認めた染織の美』について書くのだ。

1915(大正4)年から約10年間にわたって、染織品の展覧会が西陣織物館(現・京都市考古資料館)で開催された。

『綾錦』とは、その展示品を版画などで記録した染織図案集のタイトルである。初代根津嘉一郎はその出品者の一人だった。

(昨年、国立歴史民俗博物館で見た野村正治郎のコレクションにも『綾錦』に掲載されたものがあった →2025.11.17)。

今回の展覧会では『綾錦』に掲載された嘉一郎の能装束などを展示。すっかり能装束づいておりますな(→2025.12.3)。

あらためて眺める能装束は、デザインの大洪水とも言うべき世界だ。大胆な意匠に確かな技術で実に豪華絢爛な仕上がり。

さまざまな装飾の要素を詰め込んでいるけど破綻しないバランス、そしてそれを文様として反復するセンスがとんでもない。

この領域に至ると、もうどれも凄くて、あとは好みの問題。そんな究極レヴェルの職人芸をとことん堪能できる展示だった。

おそらく国風・中国・南蛮のいいとこ取りをした桃山時代の豪快な美が理想形としてあり、それを再現する意識が強いが、

背景に舶来のインド更紗の華やかなデザインセンス(→2023.4.15/2023.10.22/2024.11.27/2025.9.28)も垣間見える。

今回はその古更紗裂も最後にしっかり展示していた。インド更紗を特集していた『綾錦』もまたさすがだったのだ。

小袖も展示されていたが、雲取などの余白で変化をつけるセンスにも圧倒される。昔の日本の職人は天才が多すぎないか。

展示室5では、呉州手の陶器の特集。呉州といえば赤絵で、正直なところペッペッペーというテキトーさで描かれている。

雑と言えば雑だが、職人芸によりそれが味となっており、「のびやか」という印象になる。全面を埋め尽くして賑やかだ。

呉州の青はコバルトでなく銅なので明るいが、塗り方がまた実に雑。はみ出すのを気にせず塗りたくって元気いっぱい。

同じデザインでも染付だと騒がしい印象になるのが面白い。気取らない器の面白みを存分に堪能したのであった。

もちろん最後は恒例の饕餮文方盉3連発(→2023.5.4/2023.11.19)に見惚れる。いや、もう、たまらん。

■2026.2.1 (Sun.)

『ロシュフォールの恋人たち』。ジャック=ドゥミ監督と音楽担当ミシェル=ルグランのコンビによるミュージカル。

この3年前には同じコンビで『シェルブールの雨傘』(→2025.9.25)が大ヒットしており、2匹目のドジョウというわけ。

僕からするとシェルブールはクソ映画だったので大いに不安になりつつ観たのだが、今作は……うーん、超ピーキー。

冒頭からジョージ=チャキリスが登場するのだが、姿形がもうあのとき(→2005.4.26/2025.11.12)のまんまなので、

お兄ちゃんなにシャークス放ったらかしにしてんだよ、ナタリー=ウッドがトニーに取られちゃうよオイ、と気が気でない。

おかげでぜんぜん集中できねえ。音楽も祭りで曲をクロスオーヴァーさせるなど、『Tonight』を意識している感じはある。

さらにはジーン=ケリー御大(→2005.5.16/2025.3.16)まで登場するが、音楽家にしては体格よすぎでニンともカンとも。

フランス映画のはずなのにアメリカのミュージカル要素がチラついて、最後まで雑念を振り払うことができなかった……。

上で述べたように、この映画はとにかくピーキー。かなり尖っている。まず、なんといってもルグランの音楽が最高だ。

歌よりインストで聴きたい。力強く発音されるフランス語はメロディの良さを打ち消し気味で、その辺はジャズ出身らしさか。

シェルブールも音楽じたいはよかったが、今回は曲がきっちり場面で分けられているので落ち着いて聴くことができる。

ぜひサントラを入手してiPodにブチ込みたい。また、ダンスシーンに合わせてしれっと長回しのカメラワークも実はすごい。

そしてなんといっても最後の最後であの締め方。観客に完全に丸投げなのだが、それもまたオシャレ。素直にまいった。

というわけでこの映画、優れている部分にはかなりの魅力があるのは間違いない。……んだけど、困った部分も多い。

最大の問題は、ヒロインの魅力をまったく出しきれていない点だろう。メイクが悪すぎてどっちも完全におばさん。

カトリーヌ=ドヌーヴとその実の姉・フランソワーズ=ドルレアックが双子の美人姉妹という設定は挑戦的でいいのに、

仕上がりがあまりにも残念すぎる。いちばんかわいいのはどう見てもカフェで働くその妹(だと思う)じゃねえか。

また、登場人物の思考回路もフランス人全開で、絶対にわかりあえない感覚である。感情移入がものすごく難しい。

殺人犯とか変に入れちゃうところも、エスプリを気取るおフランスの悪いところが出ている。よけいなことはやめるザンス!

群像劇っぽく登場人物が錯綜するが、これは見事というよりも単に、ひたすらもったいぶりまくった結果でしかない。

まあその分だけ上述のラストが効果的になっているのでヨシとしておくが。上手くリメイクすればすごいことになりそう。

全体の平均をとると「凡作」という評価になってしまうが、音楽とラストの度胸ある締め方は本当にすばらしい。超ピーキー。

diary 2026.1.

index