diary 2025.5.

diary 2025.6.

■2025.5.31 (Sat.)

この週末は関西への遠征なのだ! 目的は大カプコン展、そして国宝である。夜行バスから転がり出ると、

ストレッチしながら梅田の地下街へ。御堂筋線に乗り込むと、淀屋橋駅の開店直後のドトールで優雅に朝メシと日記。

そうして時間調整したところで大阪中之島美術館へと向かう。朝イチ10時の枠に合わせて30分前に到着なのだ。

L: 夜行バスを降りて梅田の換気塔を見ると、大阪に来たことを実感する。 C: 大阪市役所。 R: 土佐堀川と中之島。

さて大阪中之島美術館に着いたはいいが、すでにかなりの行列ができていた。しまった余裕ぶっこきすぎたかと思うが、

大カプコン展にしてはどうも年齢層が高めである。実はこれ、今週末で終了となる上村松園展の行列なのであった。

まあ確かにそっちも観たいが、その人気ぶりには恐れ入った。大カプコン展は僕が15人目くらいという感じだったが、

そのうち順調に行列が延びていく。でも上村松園の方がもっと人気で、差は広がる一方なのであった。恐るべし。

で、10時を過ぎていざ入場開始である。大カプコン展は5階で上村松園展は4階なのだが、エスカレーターは一緒。

クソ遅いエスカレーターで交互に運ばれるというしょうもない動線に、眼下の行列を眺めながら呆れるのであった。

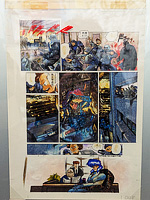

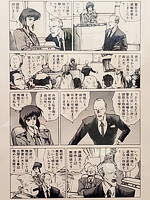

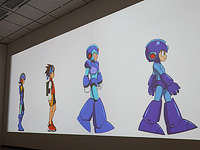

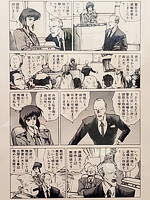

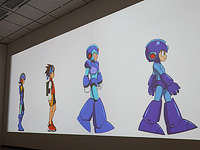

では『大カプコン展』のレヴューなのだ! まずはカプコンの主要キャラクターたちのキャラクターパレードで、

みんな真面目に眺めている。キャラがただ歩いているだけでそんなもんどうでもいいのでさっさと先へ進む僕。

おかげで人のいない展示会場を思う存分に撮影できたのであった。確かに入口の混雑を緩和するには賢い工夫だわ。

L: まずはカプコンの主要キャラクターたちによる「キャラクターパレード」を眺める。こちらはロックマン関連の皆さん。

C: え、いまリュウってこんなことになってんの!? R: 眺めるのに気が済んだらいよいよ展示がスタートである。

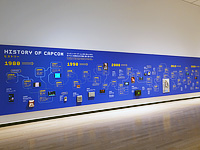

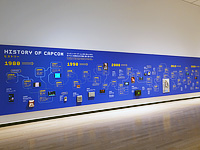

まず最初はカプコンのヒストリー。1983年の創業から始まって、主要ゲームのタイトルが紹介されていく。

対面の壁には「CAPCOM」の文字になるように並べたゲームのタイトルロゴ。懐かしいものを見かけて目頭が熱くなる。

L: カプコンのヒストリー。1983年に創業し、翌年の『バルガス』から歴史が始まる。FCは1985年の『1942』が最初である。

C: これまでに発表したゲームのタイトルロゴが並ぶ。 R: とりあえず「A」のロックマン関連のロゴを取り上げてみる。

角を曲がると「ROUND1

カプコンゲームクロニクル」ということで、本格的に各種資料の展示がスタートする。

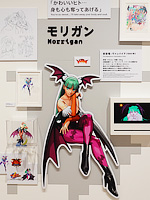

キャラクター紹介はかなり大雑把で、馴染みがあるのは本当にリュウとロックマンぐらい。アーサーすらいない。

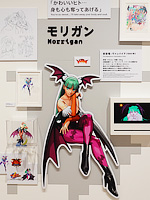

モリガンは好きだが格闘ゲームは『ストII』で十分だったのでプレーしたことはないのだ。なんとも淋しい展示だった。

L: 「ROUND1

カプコンゲームクロニクル」の展示。僕の高校卒業(1996年)後のゲームがわりと多めで、ちょっとさみしい。

C: 宝塚歌劇『大逆転裁判』(2023年)衣装。そんなんやっとったんや。 R: 宝塚歌劇『戦国BASARA』(2013年)衣装。

L:

カプコンの看板キャラクター紹介コーナーよりリュウ。僕は『ストII』止まりなのでちょっと違和感があるんだよなあ。

C: ロックマン。僕も潤平も義務教育時代は見事にロックマンに染まっておったなあ。ゲームの面白さと音楽にやられた。

R: 『ヴァンパイア』が初登場のモリガン。……ああゲームやんないけどモリガンかなり好きさ! ぐちゃぐちゃにされたいさ!

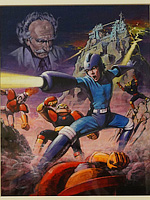

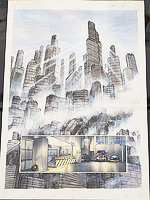

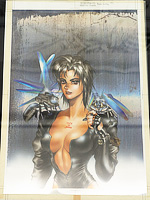

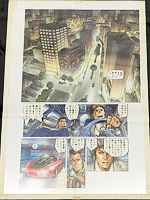

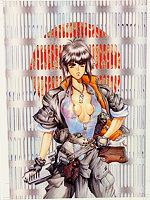

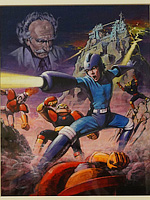

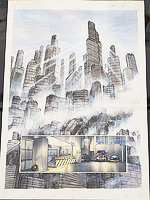

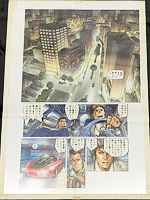

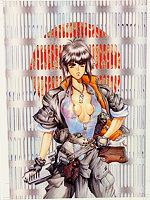

反対側には歴代ゲームのポスターとその元になったメインアート。これが懐かしくてたまらないのだが、

ゲームの紹介ではなくただ絵を並べただけなので、「ああ、こんな絵あったなあ」で終わってしまうのが切ない。

せめてCPシステムというくくりをきちんと扱ってほしかった。またコンシューマソフトの扱いが少ないのも悲しい。

L:

上段がポスターで、下段がその元になったメインアート。やはり昔のCPシステムの絵を見るとグッと来るものがある。

C: 『ファイナルファイト』と『ストリートファイターII』のポスター。この2つのゲームは格闘アクションを定着させたなあ。

R:

『マジックソード』と『キャプテンコマンドー』。『マジックソード』はこれ、修正後ですね。修正前の方がいろいろ好き。

L: FCのROMカートリッジ。 C: SFC『ファイナルファイト』の箱。右は北米版だが、ゲーム内容が伝わらない仕上がりだなあ。

R: 『ストリートファイターII』のSFCと北米版の比較。ブランカにやられるリュウと春麗で、アメリカ人の感覚はよくわからん。

衝撃的だったのが『ロックマン』と北米版の『MEGA MAN』の違いである。僕は単に名前を変えただけだと思っていたが、

メインアートが何から何まで違いすぎていて、もう言葉が出てこない。そういえば中学校で英語を教えているとき、

ゲーム好きのALTと『ロックマン2』(特にワイリー1&2面の曲)で盛り上がった記憶があるが(→2012.5.1/2012.5.19)、

彼がプレーしていたのは当然『MEGA MAN 2』のはずで、ここまで差があると同じゲームだったとは到底思えない。

L: 『ロックマン』のメインアート。うおーたまんねえなあ! R: それが北米版(『MEGA MAN』)だとこんなことに……。

L: 『ロックマン2』のメインアート。ムホー辛抱たまらん! R: 北米版(『MEGA MAN 2』)。……。

展示はひとつひとつの作品を丁寧に掘り下げるわけではないので、どうしても内容が薄い。薄すぎて泣けてくる。

拝観料は3000円で、それだけの値段であれば、メインに扱う時代や作品を分けて狭く深くやってほしかったと心底思う。

コンシューマなど版権が絡んで難しい作品が多いのはわかるが、それも含めて質の高いゲームをつくっていたわけで。

アーサー、スーパージョー、P-38、名無しの超戦士、飛竜、ハガー、ウルフフォース、キャプテンコマンドー……。

本当に会いたかった面々、むしろカプコンを育ててきたはずの面々が、軽んじられているように思えてしまった。

「ROUND2 テクノロジーとアイデアの進化」の展示。

「ROUND2 テクノロジーとアイデアの進化」の展示。

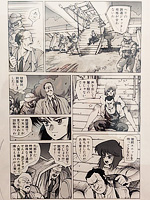

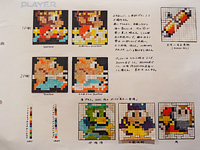

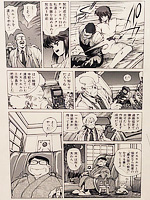

続く「ROUND2 テクノロジーとアイデアの進化」では、ゲームづくりの秘訣を紹介。そのコーナータイトルからして、

最新のゲームづくりの方に力が入っているのは明らかで、僕としては案の定あまり楽しめる要素はなかった。

カプコンにとことん魅せられてしまったのは、なんといっても企画のアイデアが優れていたことが大きい(あと音楽)。

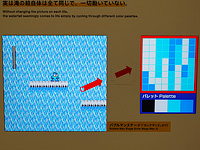

頭のいいところをきちんと見せてほしかったのである。でもその要素は「ドット絵時代の創意工夫」にしかなかった。

L: 「新旧 波動拳の作り方」。 C: 旧はこんな感じ。 R: 現在はまず3Dで動きを取り込み、後から顔と声を同期させる。

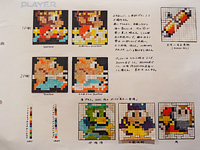

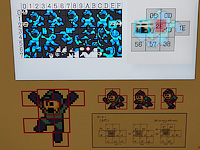

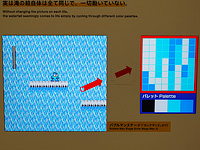

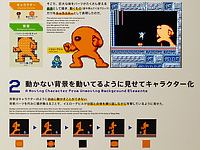

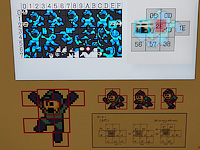

L: ドット絵についての説明。8×8ドット=1パーツで、それを3×3+1(顔)の計10パーツでロックマンは描かれているのだ。

C:

それぞれのパーツを詰め込んだデータ。ここからマトリックスで指定したパーツを呼び出して組み合わせているってわけ。

R:

背景の模様は実は変わっていないのだが、色のパターン(パレット)を切り替えることで水が流れているように見せている例。

イエローデビルを例に、巨大キャラを背景として描くテクニックを紹介。

イエローデビルを例に、巨大キャラを背景として描くテクニックを紹介。

僕のスタンスはひたすら懐古主義で、面倒くさいおっさん全開でたいへん申し訳ない。でも昔の方が魅力的なんだから、

こりゃもうしょうがないのである。次が「ROUND3 ファンタジーとリアリティ」で、内容はほぼ完全に最新のゲーム事情。

本当に興味を惹かれなかったけど、いちおう展示物はほぼすべてチェックしたので、写真をきちんと貼っておくのだ。

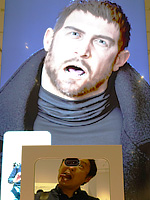

L: 「フェイシャルトラッキングミラー」。顔の表情を読み取ってキャラクターに反映させる。下の人の顔は気にするな。

C:

『デビル メイ クライ 5』では実際につくった服を3Dスキャンした。 R: ダンテの3Dモデルにプロジェクションマッピング。

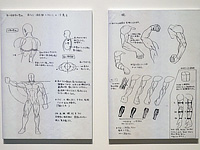

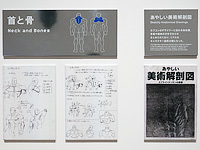

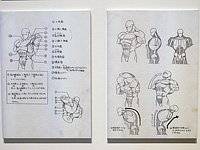

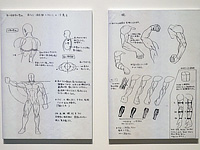

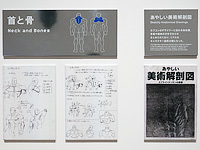

L: カプコンのデザイナーに伝わる秘伝の書『あやしい美術解剖図』。キャラクター造形の礎となっているとのこと。

C: 「腹部とわき」。 R:

「腕と背中」。どういう経歴の人がいつごろつくったものなのか、ちょっと気になる。

L: 「モンスターハンター 超立体図鑑」。 R: 模型にプロジェクションマッピングで表現している。ARもあるってよ。

L: 「様々なエフェクト」。

僕は古いタイプの人間なので、こういうものには正直あんまり興味はないなあ。

C: エフェクトを重ねたスクリーンに投影している。 R: 家庭用をいかにテーマパークに近づけるか、って感じ?

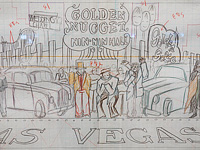

懐古主義のおっさんにとってうれしかったのは、『ファイナルファイト』の地下鉄を再現した一角があったこと。

こうなると他のゲームのいろんなシーンも再現してほしくなってしまう。等身大イエローデビルとかあればよかったのに。

L: 「アタリ判定の世界」 。赤が攻撃判定で、これが青のやられ判定エリアに少しでも触れるとダメージが入る。ハガー狭いぞ。

C: 『ファイナルファイト』の地下鉄を再現した一角。 R: 上の部分にはCAPCOM USAのデザインによる各ゲームのタイトル。

大阪会場のみの展示として、「吉田沙保里vs.リュウ -私より強い奴に会いに行く-」の映像が流れていた。

おそらく『ストリートファイター6』の関連でつくったと思うのだが、CGに映像をハメ込んだだけって気もする。

L,C,R:

「吉田沙保里vs.リュウ -私より強い奴に会いに行く-」。こちらの展示は大阪会場のみだと。

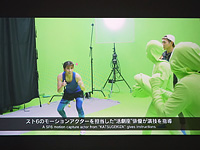

L: 勝利のコメント。さすが霊長類最強女子。 R: メイキング映像。

「バイオハザード・新ウォークスルー体験」はスルーしたので、そのまま「BONUS STAGE」へ。

好きなキャラクターでモーションキャプチャーの疑似体験ができる「モーションキャプチャーミラー」があり、

せっかくなのでチャレンジ。選んだキャラクターはもちろんロックマンである。動きながら撮るのが大変だった。

L:

「モーションキャプチャーミラー」。体格が違うこともありなかなか意図のとおりにならない。想定外の動きなんだろうけど。

C: 背中は対応していないみたいね。 R: 最後になんか知らないポーズをやらされた。おかげで写真がブレて申し訳ない。

『逆転裁判6』の日本法廷。これも記念撮影スポット。

『逆転裁判6』の日本法廷。これも記念撮影スポット。

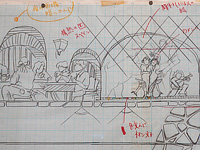

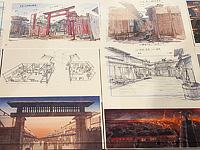

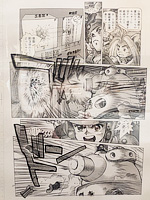

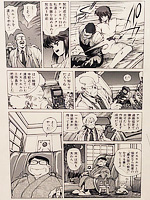

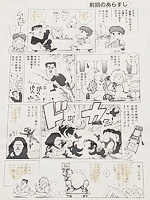

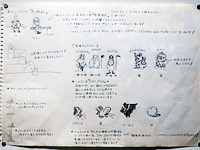

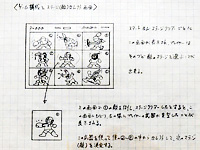

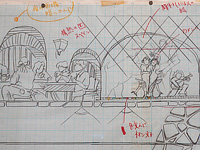

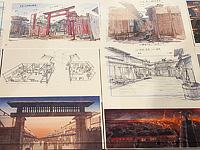

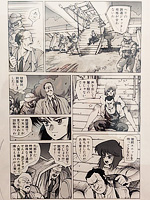

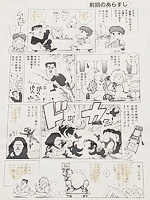

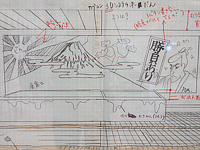

最後は「FINAL ROUND 受け継がれるカプコンらしさ」ということで、企画書やデザイン画が展示されていた。

『ソンソン』に始まり『ロックマン』、そして『モンスターハンター』を挟んで『ストリートファイターII』と、

これが見たかったんだよ!!と大興奮するのであった。そう、カプコンの頭のいいところを見たかったんだよ!!

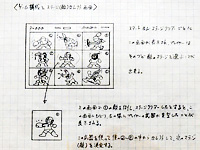

L:

「FINAL ROUND」の「伝説の企画書たち」より『ソンソン』。ゲームの基本設定とキャラクター設定で、非常に丁寧。

C: コース設定。各ステージを紹介している。 R: キャラクターのドット絵。開発終了後にプロモーション資料として描かれた。

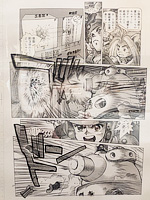

L: 『ロックマン』。表紙には「“ロックマン”(仮)」とだけある。ここからすべてが始まったのだ、と思うと感慨深い。

C: いちばん最初のロックマン。 R: ステージセレクト画面。後のヒートマンやマグネットマンみたいなのがいる!

L: 同じページの下にはゲットした武器の相関関係。これを見るに、ジャンケンが発想の大元としてあったように思える。

C:

敵キャラクターの一例として描かれているカットマン(上)とガンツマン(下)。カットマンは頭突きで攻撃するとのこと。

R: ブラウン氏(!)が画面いっぱいの大きさのマザーコンピューターのパーツとなり最後のボスとなる、という設定。

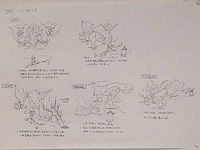

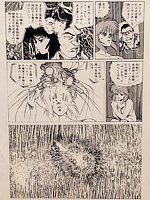

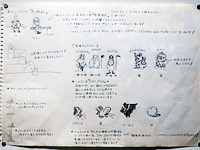

『モンスターハンター』。ヴィジュアルについてかなり細かく設定されている。

『モンスターハンター』。ヴィジュアルについてかなり細かく設定されている。

『ソンソン』や『ロックマン』の企画書は、ゲームの特徴を文章で説明する比率がわりと高い。つまりアイデア重視。

しかし『モンスターハンター』では、まずヴィジュアルでゲームの特徴を出していくように変化している印象を受ける。

「どういうシーンをつくるか」という点に重点が置かれているように思えるのだ。まあそれが時代の変化なのだろう。

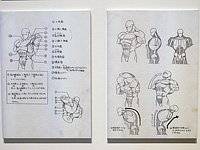

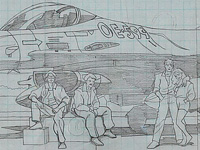

L: 『ストリートファイターII』。複数の企画書が存在するが、これは最初期のものとのこと。「螳螂拳“智麗”」という名前。

C: 構え、かがんだところ、歩き方など。 R: 三角跳びのアイデアがあった。ジャンプしたときの軌跡も設定されている。

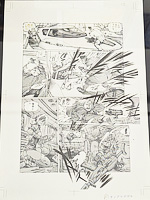

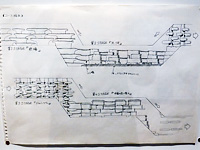

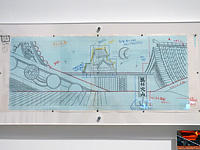

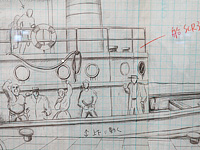

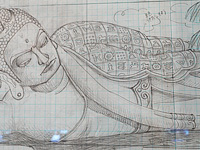

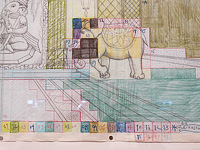

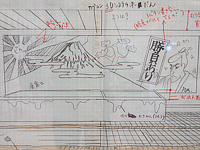

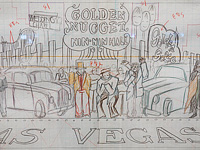

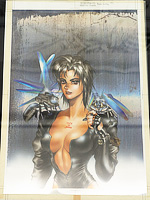

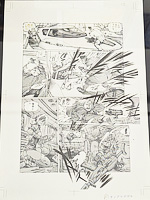

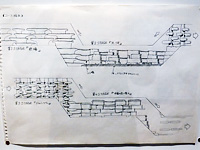

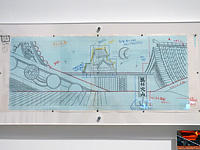

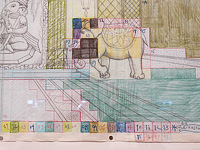

『ストリートファイターII』は企画書だけでなく、ステージ背景の原画も展示されていた。これには本当に感動した。

まさに職人芸の世界である。実際にゲームをつくっている過程がありありと見える。こういう展示を求めていたのだ!!

こういう展示を延々とやってほしかった。どのようにアイデアが生まれ、シェイプされ、名作となっていったのか。

その軌跡こそ、最も知りたかったことなのだ。つまらんテクノロジーなどどうでもよろしい。頭の中身を見たいのだ!

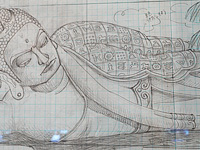

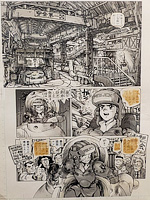

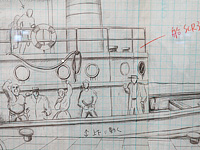

L,C,R: 背景の原画。こちらの線画をスキャナで取り込んでから、キーボードで1ドットずつ打っていく作業をやっていたそうだ。

L: ずっと見ていられる。 C: 船が上下に動くなど指定が入っている。 R:

顔の斜めアングルも複雑な模様もすばらしい。

L: 「よっぱらい」とか「人、暴れる」とか、旧ソ連崩壊後の混乱が偲ばれる。 C:

パターン指定されているゾウ。

R: ステージによってこだわり具合にけっこうな差を感じる。ニワトリをはじめ、背景を動かす指定がかなり細かい。

L: 勝負がついた後の動きも指定。 C: 最初から「NIN NIN HALL」だったのね。 R:

闘牛やフラメンコなど実に細かい。

出口の手前にはアンケート用紙を展示した「みんなのカプコンエピソード」。とにかくみんな、やたらと絵が上手い。

みそロック(鈴木みそ『あんたっちゃぶる』風ロックマン)ぐらいしか描けない僕は遠慮して、もう一回りして外に出る。

なお、物販があまりにもショボすぎてがっくり。カプコン大好きっ子であるはずのオレなのに、買うものが何もない……。

やっぱり今のカプコンは残念ながら、昔からの本当のカプコンファンが求めているものをわかっていないのではないか。

これまでカプコンを育ててきたはずの面々──それはキャラクターとプレイヤーだ──が軽んじられているように思える。

みんなめちゃくちゃ絵が上手いのであった。

みんなめちゃくちゃ絵が上手いのであった。

僕のカプコン人生は浪人をきっかけにストップしており、大学に入学したらカプコンは別物になっていた感覚がある。

やはり僕にとってのカプコンは1995年までだ。しかしそれはもはや現在進行形のカプコンにとっては考古学でしかない。

そう、僕の好きなカプコンは「レトロゲームメーカーのカプコン」なのである。その事実をあらためて突きつけられた。

ただ、そのカプコンのレトロゲームにこそ、まったく大袈裟ではなく、博物館的な無二の価値があると僕は確信している。

その部分にこそ着目する展示であってほしかった。そうして、日本の大胆かつ繊細なゲーム文化を振り返ってほしかった。

僕も潤平も、カプコンのゲームを通して「こういうものをつくる大人になりたい!」という強い感情をおぼえたものだ。

カプコンの大人たちを、心の底から尊敬していた。でもその感情を取り戻せる展示は、本当にほんの一部だけだった。

◇

想定していたよりもあっさりと大阪中之島美術館を後にすると、肥後橋から大国町乗り換えで動物園前へ。

続いては大阪市立美術館の『日本国宝展』である。が、日記が長くなるのでレヴューは後日あらためて書くことにする。

◇

大阪市立美術館から動物園前駅に戻って梅田へ。阪急に乗って一気に三宮まで揺られると、神戸の地下鉄に乗り換える。

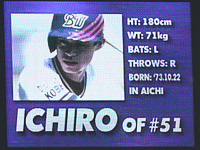

西神中央方面のホームは懐かしいオリックスブルーウェーブのユニフォームに身を包んだ人々でごった返しており、

こちらのテンションも上がってくる。そうしてみんなで一緒に総合運動公園駅で降りると、スタジアムは目の前だった。

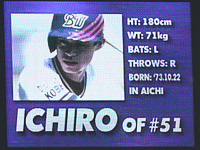

初めて訪れる、かつて「グリーンスタジアム神戸」と呼ばれていた球場。ここが、あのイチローが躍動していた球場。

L: 総合運動公園駅から出るとすぐに神戸総合運動公園野球場。かつては「グリーンスタジアム神戸」と呼ばれていた。

C:

東から見たところ。なおネーミングライツで「ほっともっとフィールド神戸」となってから、もう15年近く経っている。

R: 北側。地下鉄駅と県道65号で余裕がないが、こちらがバックネット側となっており正式な出入口となっているようだ。

さっそくスタジアム一周を開始する。関西国宝遠征をするにあたりいくつか候補日があったが、プロ野球の日程を見て、

グリーンスタジアム神戸(って言いたいのだ)で試合が開催されるこの週末を選んだ。雨が心配されたが青空が覗いている。

試合が行われるだけでも十分ありがたいが、この球場の魅力を正しく味わえる天気となったことがたまらなくうれしい。

L: 北西から。 C: 南西から。一塁側の内野が終わって外野席になる辺り。 R: 東から。これにて一周完了である。

バファローベル(左)とバファローブル(右)。バファローベルで何かに目覚める人多数。

バファローベル(左)とバファローブル(右)。バファローベルで何かに目覚める人多数。

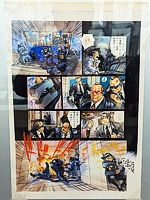

スタジアムの中に入る。今回は三塁側内野席だが、この距離で3,300円は安すぎんか!?と驚愕するほどよく見える。

よけいなネットがないのが大きい。日本がメジャーのボールパークを意識しはじめた頃のスタジアムだが、さすがなのだ。

しかしながらいかんせん施設としては古びている箇所もあり、座席についている番号札がどれもほぼ完全に摩滅していた。

L: 今回は三塁側内野席での観戦なのだ。外野側を眺める。あー、ベースボール・ウィークエンドって感じ。さすがの天然芝。

C: 内野。土と芝がメジャーのボールパーク風で、国内球場ではそのはしりだったんだよなあ。 R: 相手の西武が打撃練習中。

L:

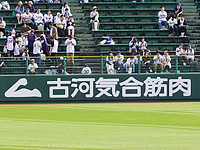

古河機械金属が「古河気合筋肉」の広告を出していた。 C,R: ヴィジョンでは1995〜1996年の選手紹介映像を流していた。

L:

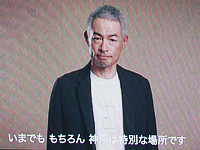

イチローによるサプライズのヴィデオメッセージ。30年経って薄れつつある震災の体験を伝えていくことへの決意表明。

C: 往時のエース・星野伸之による始球式。それにしてもバファローベルがあざとい。 R: あの特殊なフォームではなかった。

本日のオリックスは袖に「がんばろうKOBE」と記した1995年の復刻ユニホームを着用してのプレーである。

それだけでなく、「バファローズ」ではなく「ブルーウェーブ」表記でとことんやるようだ。たいへん面白いと思う。

オリックスの先発は今年から18番を背負う宮城。対する西武の先発はエースの今井。SMSのびゅくびゅくネットワークで、

みやもりが興奮しているのであった。そしてみんな「早く終わりそう。……点が入れば」という反応なのであった。

なんせ宮城の防御率は1.86。今井に至ってはリーグ1位の0.65である。防御率1点台と0点台の投げ合いとかもう国宝級だぜ。

今井は昨季からHQS(ハイクオリティースタート=7回以上を自責点2以下)を15試合連続で継続中。とんでもねえ!

L: 宮城の投球練習。今シーズンは日本プロ野球機構のせいでインプレー中の写真がアップできない規則になっている。アホか。

C: 今井の投球練習。完全に肩だけで投げているように思える不思議なフォーム。でも0点台。 R: 三振してベンチに戻る杉本。

試合が始まると宮城が絶好調。3回までパーフェクトで期待してしまったが、4回表2死から長谷川にヒットを打たれた。

それでもつねにストライクが先行して、テンポよく三振を奪っていく。それと比べると今井はきわどい球がボールとなり、

5回裏に四球から2失点するなど調子はイマイチであるようだ。それでも要所を締めて傷口を広げることなく耐えてみせる。

L: 晩メシにひっぱりだこ飯を購入したのだ。 C: 器の色がオリックス仕様。 R: 中身はこんな感じ。

7回表、1死からセデーニョが二塁打を打つと古賀が続いて1,3塁。蛭間は三振するが、代打でおかわり君こと中村が登場。

たいへん盛り上がるシチュエーションで、四球を選んで2死満塁。さらに代打で外崎が出てくると、きれいに2点タイムリー。

しかし宮城は西川を三振に仕留めて同点で抑える。結局、宮城も今井も7回2失点で降板。どっちも2点取ったのが偉い、

締まった内容の試合である。ここからは中継ぎ勝負となるが、9回まではわりと淡々と進んで両軍とも試合を決めきれず。

ところが延長に入ると一転、両軍とも得点圏に走者を進めるスリリングな展開に。山岡のピッチングが迫力あったなあ。

L:

5回終了後、300発ほどの花火が打ち上げられた。 C: 7回表に代打でおかわり君が登場。やっぱり期待感が凄いのだ。

R: 延長10回表、1死1,3塁の大ピンチをオンラインカジノで謹慎していた山岡が抑える。投球練習だが写真がブレまくっとる。

序盤の投手戦は異様に早いテンポで試合が進んだが、延長に入ってピンチとチャンスが交差するじっとりとした熱戦に。

しかし11回裏は、今季無失点を続ける西武の山田が簡単に2アウトを取り「最終の12回勝負かあ……」というムードとなる。

そしたら9回裏の満塁のチャンスで三振した9番・野口が、あっさり振り抜いてサヨナラホームラン。全員が呆気にとられた。

L: サヨナラホームランを放ってオリックスナインに迎えられる野口(9番)。 C: ホームインしてもなぜか反応が冷たい。

R: しかしこれはわざと無視するサイレントトリートメントなのであった。というわけで喜びを爆発させるオリックスナイン。

というわけで、野球の魅力が凝縮されたナイスゲームとなったのであった。いやあ、本当に神戸まで観戦に来てよかった。

ホームイン前の写真がインプレー中とか言うな! これくらい許せ! っていうか日本プロ野球機構はいい加減にしやがれ!

とにかくオリックスはおめでとうございます。満足感にどっぷり浸りながら地下鉄に揺られて三宮まで戻るのであった。

わざわざ神戸まで観戦に来た甲斐があったなあ。

わざわざ神戸まで観戦に来た甲斐があったなあ。

しかし正直なところ、パワーピッチャーが1イニングずつ担当する現代プロ野球の継投は、個人的にはつまらない。

昔はもっと変態的というか、テクニカルな継投があって楽しかった。それがなくなったのはけっこう淋しいのだ。

■2025.5.30 (Fri.)

ユニクロのスキニージンズがなくなっているだと?

ジョイマン高木氏が「衣装 どうしましょう」とツイートしたというニュース記事を見て、初めてその事実を知る。

いや、これは本当に困る。今あるズボンが破けたら、それを補充することが二度とできないということではないか!

さて冷静に考えてみると、僕はここ15年ほど普段着としてはスキニージーンズしか履いたことがないのである。

もちろん時には短パンも履くが、スーツ以外で履く長ズボンとしては、ユニクロのスキニージーンズだけ(→2014.4.30)。

僕はファッションに興味がないはずなのだが(→2006.1.7)、なんだかファッションにこだわりのある人間みたいだ。

いや実際いつもそうなので、この点についてはもはやこだわりと称してよい領域にある。ハイ確かにこだわってます。

ダボッとしたズボンが大嫌いで、安価で性能がよくて気楽に着られるとなると、ユニクロのスキニージンズなんですよ。

それ以外の選択肢を最初から消去しているくらいに、完全に下半身がユニクロのスキニージンズと化しているんですよ。

僕の人生におけるズボンの結論とは、ユニクロのスキニージンズなんですよ。何も足さない、何も引かない。

そりゃもうファッションへのこだわり以外のナニモノでもないですよね。ハイ僕、ファッションにこだわる人間でした!

つまりはアイデンティティ崩壊の危機! 冷静に事態を考えると、本当にそういうことになるのである。マジの大ピンチ!

■2025.5.29 (Thu.)

『長靴をはいた猫』。主人公のペロは東映アニメーションのシンボルマークにもなっていることでおなじみ。

こいつね。何か違和感があると思ったら、劇中の服の色は赤だった。

こいつね。何か違和感があると思ったら、劇中の服の色は赤だった。

東映を代表するキャラクターだけあって、動いているペロはかわいい。もちろん動かなくても十分かわいいが、

動いた方がさらに魅力的なキャラクターというのは、アニメとしては最高によくできているということになる。

声はしっかりおっさんだけど。きちんとつくったぬいぐるみがあれば売れるだろう。せめてワッペン売ってくれないかな。

ペロという名前は原作者のシャルル=ペローから来ているのかな、と思ったら、実際そうみたい。うまい工夫である。

中身については、やはり「しっかりアクションをやりたい」というスタッフの意欲がいちばん強く出ている感じ。

『白蛇伝』(→2025.5.26)から11年だが、アメリカ製スラップスティックアニメが基礎なのはまったく変わらない。

原作にさまざまな要素をあれこれ足していくが、前半はそこまで冒険せず、比較的シンプルに進めていく。

そして後半はひねってひねってひねりまくるクライマックス。確かにアイデアは豊富なのだがいろいろ盛り込みすぎて、

前半とのバランスがやや悪い印象もある。実はこのたけし城並みにギミック満載の城は、宮崎駿による設定とのこと。

なるほど確かにこれは、後のコナン(→2009.10.9)やカリオストロの城(→2024.12.6)につながっていく要素だ。

それが凄いのであれも見せたいこれも見せたいという気持ちになるのはわかるが、基本の舞台空間がずっと一緒なのは、

僕にとっては飽きてしまう要因なのであった。どうしても色が単調になるので、変化があればもっとよかったのだが。

主人公のペロは基本的にトリックスター。まあ姫のためにがんばれちゃう中性的男子がいいところを持っていかないと、

話の軸がブレてしまうから当然である。そのトリックスターぶり、名脇役ぶりがキャラクターの魅力と噛み合っている。

劇場版アニメは3作品だが、現在に至るまでシンボルマークとして使われているのも納得。映画館で確かめられてよかった。

■2025.5.28 (Wed.)

大倉集古館でやっている『幽玄への誘い-能面・能装束の美』を見てきたのでレヴュー。

展覧会のタイトルは能が前面に出ているが、狂言についても面と装束の展示がある。それがたいへん面白かった。

大倉集古館は有力大名だった備前池田家の能の装束を所有しており、これがさすがにとにかく豪奢。

布地の質からして違うところに丁寧な刺繍や箔押しが施され、職人の本気とそれを所有した大名の凄みを実感させられる。

薄手の布地に施された金襴は、じっくり見るとドット絵みたいな美があるのが面白い。共通する鋭い感覚がありそうだ。

また能面はもともと因州池田家のもので、これまたさすがのクオリティ。やはり感情を純度100%で抜き出した迫力があり、

研ぎ澄まされている感触。何も足さない何も引かないというか、デザインとして完成されている動かしがたさがある。

あらためて、日本の仮面は能面が基本であると思い知らされたのであった(→2024.1.20/2024.5.12)。

さて今回特に僕が衝撃を受けたのは、狂言の装束である。文様のデザインがたいへんオシャレで図案の工夫がすごい。

いちばんシビれたのが、源氏車を青海波のように並べて青の列と白の列で横縞にした「縹地源氏車青海波模様素襖」。

元の源氏車のデザインももちろん優れているが、それを要素としてここまで高めることができるのかと、ただただ感嘆。

またそれ以外の装束も、吉祥文様を大胆ながらも華美にはならない節度でまとめて装束に溶け込ませているのが見事。

基本的に狂言は素顔で演じられるが、演目によっては面も使用する。大倉集古館は有馬伯爵家旧蔵とされる狂言面を所蔵。

シリアスな能面と比べると狂言面はどれもずいぶんコミカルで、基準として存在する能面から上手くずらした感がある。

狂言の装束と能面はもっといろいろたくさん見てみたい!と強く思わせる、たいへん魅力あふれる展覧会なのであった。

■2025.5.27 (Tue.)

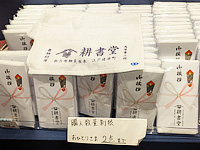

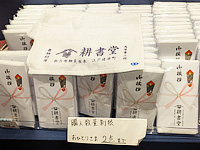

東京国立博物館でやっている『蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児』を見てきたよ!

言うまでもなく、NHK大河ドラマ

『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』で蔦屋重三郎が主人公ということでの企画である。

そしてもちろん僕は大河ドラマを見ていないわけだが、勉強になる内容なんだろうということで行ってきたのだ。

吉原大門のセットと鳥文斎栄之(→2024.3.5)の『隅田川図巻』でスタート。まずは日本画で吉原の世界へと誘う構成。

蔦屋重三郎は出版プロデューサーで、序盤は黄表紙など昔の本が並ぶいかにも博物館的展示。印刷技術に惚れ惚れする。

やがて蔦重が扱った浮世絵も登場。礒田湖龍斎などの錦絵は衣装の模様が凄まじく、デザインへのこだわりが楽しい。

第1会場の後半は喜多川歌麿特集で、彼の作品を大量に見られたので最高なのであった。まず写実的な狂歌絵本があったが、

その段階で彼の確かな実力が十分わかる。全身の集合美人画もいいし、歌麿の代名詞である大首絵も仕草がたいへんいい。

『芸者亀吉』が正直かわいい。『青楼十二時』は全身を描きつつ、端っこの切り方が余韻を残していてものすごく上手い。

また当時の浮世絵は背景に雲母摺りを施したが、おかげで暗いところでも全体が見やすくなる。その意義がよくわかった。

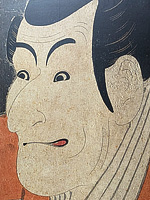

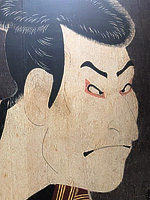

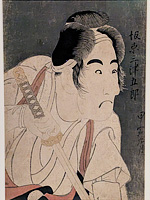

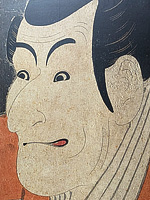

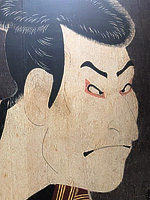

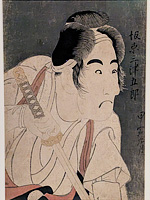

第2会場に入ると満を持して東洲斎写楽が登場。写楽はとにかく目なのだと、その特徴が実感できる非常にありがたい物量。

ごつっとした鼻や役者らしい結び方の口も独特だが、写楽はとにかく目である。目のパターンを確立した点が偉大であり、

目と輪郭でデザインとして描く印象がある。これは従来の浮世絵師にはない発想で、大きな衝撃を与えたのがよくわかる。

展示ではわずか約10ヶ月の彼の活動を4期に分けているが、最初の1期が最も極端、かつ絵よりもデザインとなっている。

ところが後半は変に上手さを求めて個性が消えてしまったのも確かだろう。逆を言うと彼の魅力は素人ならではの斬新さ、

当時のプロが思いつかない領域を切り開いたことにあったのだ。純粋な上手さのバランスでは全身を描いた2期が魅力的で、

特に『中島勘蔵の馬士ねぼけの長蔵』が秀逸ではないかと思う。1期の新鮮さを保ちつつ、躍動感のある体の動きも見せる。

でもそこで完成されてしまい、以降は明らかに硬直化してしまう。写楽の役者絵は当時の定番からかなり逸脱しており、

後世が評価する独自性と当時の価値観とのバランスを追求することなく活動をやめてしまったのは、大きな損失だった。

L:

喜多川歌麿『婦女人相十品 ポッピンを吹く娘』。会場の撮影OKの大型パネルをトリミングしたもの。

C: 同じくパネルから東洲斎写楽『市川鰕蔵の竹村定之進』。この目! R: 東洲斎写楽『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』。

第2会場のラストは大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』特集で、江戸の街を大胆に再現しての展示である。

こちらは何から何まで撮影OKだったので、気の向くままテキトーにスマホのシャッターを切ってみた。

L: こんな感じで建物を再現。 C: 中にあった『べらぼう』の設定資料。 R: こちらは衣装のデザイン画。

L:

蔦屋重三郎が経営した書店・耕書堂。 C: 店内も再現している。 R: 並べられている本。昔の本屋である(→2024.8.9)。

L: 反対側にも建物。 C: 奥は映像で江戸の雰囲気を再現。 R: 夜には花火があがる。

最後にミュージアムショップを拝見。奴江戸兵衛がぬいぐるみになっていたが、展示は前期だけだったのでなんとも残念。

グッズつくるんなら通期で展示してほしかったが。まあでも、歌麿と写楽をたっぷり見られたので十分満足である。

L: なんでもかんでもぬいぐるみになってしまう世の中。いいぞもっとやれ。 C: YMOの『増殖 - ×∞ Multiplies』みたい。

R:

耕書堂の現代風タオル。人気があるようで、個数制限がかかっていた。温泉タオルを大量に保持している僕はスルー。

せっかくなので本館も早足で見てまわっておく。いつものことだが、こちらは外国人観光客ばかりである。

2階の浮世絵コーナーでは企画展と連動して歌麿と写楽の展示もあった。撮影OKなのであらためて写真を貼っておく。

L: 喜多川歌麿『青樓三美人』。 C: 喜多川歌麿『玉屋内若梅、はなの、かほる』。 R: 喜多川歌麿『蚊帳の内外』。

東洲斎写楽『二代目坂東三津五郎の石井源蔵』。この目!

東洲斎写楽『二代目坂東三津五郎の石井源蔵』。この目!

あとは個人的な好みで鍋島の写真も撮っておいた。鍋島の抑制された、でも研ぎ澄まされたデザインは本当に魅力的。

染付と青磁を組み合わせたものは図と地の対比による美しさを追求したものが多いので、特に感心させられるものが多い。

L:

『青磁染付瓢文皿』。 C: 『瑠璃地露文三壺形皿』。 R: 『色絵丸文菱形皿』。

円山応挙『朝顔狗子図杉戸』。応挙の杉戸絵はあまり見ない気がする。定番の犬。

円山応挙『朝顔狗子図杉戸』。応挙の杉戸絵はあまり見ない気がする。定番の犬。

本館の展示は正直ピンキリではあるのだが、絶対量が多いので毎回圧倒されてフラフラになって門から出る感じ。

■2025.5.26 (Mon.)

今週の「さよなら丸の内TOEI」は、東映のアニメ特集なのである。本日は日本初のカラー長編アニメ映画、『白蛇伝』。

当時の東映の社長・大川博が予告編に登場するほどの力の入れようで、宮崎駿はこの映画を観てアニメ界に入ったそうだ。

感想はとにかく、パンダかわいくて強い! ヒロイン美人! 森繁器用!

声の出演が森繁久彌と宮城まり子の2人だけで、『まんが日本昔ばなし』を思いだす。しかし森繁の方がはるかに器用。

動きについては、特に動物の子分たちが手塚治虫っぽい印象。はるか先を行くアメリカ製アニメの影響は本当に強く、

現代のアニメにはまず見られない移動の際のよけい動きなどのこだわりがすごい。ここまで動かせるぜ、というこだわり。

個人的に最も驚いたのがパンダの格闘シーンで、プロボクサーのフットワークをはじめとする身体の仕草全体を、

かなり忠実に再現しているのではないかと思う。特にこちらに背を向けている後ろ姿の動きは雰囲気満点だった。

そんな具合に「やりたい動き」がまずあって、中国の昔話にもとづいたストーリーにひとつひとつ乗せていったと感じる。

ストーリーはカツアゲコンビ以外に明確な悪人がおらず、よけいな善意がいちばん迷惑という真理をしっかり衝いている。

そのため単純な勧善懲悪ではない高度さを持ちつつ、アニメーションならではの見せ場が定期的に繰り広げられる構成。

日本アニメの超黎明期におけるクリエイターたちの意欲を存分に味わえる作品なのであった。日本初にしていきなり佳作。

■2025.5.25 (Sun.)

では、茨城県陶芸美術館『ティーカップ・メリーゴーラウンド ヨーロッパ陶磁にみるモダンデザイン100年』について。

こちらの展覧会、岐阜県現代陶芸美術館のコレクションを借りて展示したものである。美濃焼の里から笠間焼の里へ。

ちなみに来年春には三井記念美術館に来るらしい。なんだよ! でもこちらでは全品撮影OKなので、バシバシ撮るのだ。

会場エントランス。

会場エントランス。

展示はなんとなく国別に分かれており、まずはドイツから。最初に登場するのは、やはりマイセンである。

マイセンはヨーロッパで初めて硬質磁器の焼成に成功した窯であり、現存するヨーロッパ最古の磁器窯なのだ。

ザクセン選帝侯のアウグスト2世は東洋磁器の熱心なコレクターで、自力で磁器をつくれないものかと考えた。

それで錬金術師のヨハン=フリードリッヒ=ベトガーを幽閉して研究させ、1709年に磁器の製造に成功する(→2022.6.30)。

この展覧会はモダンデザインをテーマとしているが、その前段階の19世紀後半、技巧に走りまくるマイセンも展示している。

L: ポプリ壺「科学」。まずはこれで来場者の度肝を抜く。 C:

花飾ティーセット。 R: 花飾カップ&ソーサー。

L: 貼花鳥飾蓋付壺。 C: 貼花鳥飾蓋付カップ&ソーサー。 R: 四季のプット像センターピース。

L: 花飾四季のプット像時計・燭台。 R: 時計をクローズアップ。うわーロココ。

モダン以前のマイセンが立体造形装飾に執念を燃やしていたことがよくわかる。異様なほどにド派手なのだ。

しかし同じく19世紀後半だが、比較的おとなしい作品もある。こちらは先週見たセーヴルと似た価値観である。

L: 花文カップ&ソーサー。 C: 花文カップ&ソーサー。 R: 花文カップ&ソーサー。

L: 花文ディナー食器揃。 R:

花文ディナー食器揃。

さて20世紀に入るとそこはドイツ、アール・ヌーヴォーに染まりきらないユーゲントシュティールで落ち着いた作品が現れる。

打って変わって節度あるマイセンのモダンはたいへん流麗な印象。この振り幅こそが老舗の魅力なのだなあと思うのであった。

L: 植物文コーヒーセット「クロッカス・パターン」。 C:

植物文ティーセット「クローバー・パターン」。

R: 植物文コーヒーセット「サクソニア」。どれもアール・ヌーヴォーっぽいけどモダンさが勝っている。

L:

透かし彫り皿「クロッカス・パターン」。 C: 透かし彫り皿。 R:

翼文トリオ「ウィング・パターン」。

L:

植物文皿・植物文花瓶。 C: 植物文カップ&ソーサー「アルニカ・パターン」。 R: カップ&ソーサー。

L: カップ&ソーサー。 C: 曲線と渦巻文カップ&ソーサー 。 R: 人物文カップ&ソーサー。

続いてはドイツで2番目に古い磁器窯のニュンフェンブルクで、バイエルン選帝侯のマクシミリアン3世ヨーゼフが設立。

こちらもロココ調で鳴らしたそうだが、20世紀前期のモダンスタイルが展示されていた。植物モチーフをよく消化している。

L:

白鳥文カップ&ソーサー。 C: 花文カップ&ソーサー。 R: 花文コーヒーセット。

L: 蔓草文カップ&ソーサー 。 C: スミレ文カップ&ソーサー。 R: スグリ文カップ&ソーサー。

ドイツで次に登場するのが、KPMベルリン。プロイセンのあの「大王」フリードリヒ2世が設立した工房で、

KPMは「王立磁器製作所」の略。フリードリヒ2世はかなり積極的に運営やデザインに関与したとのこと。

展示されている作品はわりと古典的な印象を受けるが、20世紀に入って少し経ってから回顧的にやっている感じ。

ユーゲントシュティールというよりも元祖のアール・ヌーヴォーとして優れた作品を残していると思う。

L: エジプト女性像センターピース。 R: 植物文スープディッシュ。 R: 植物文カップ&ソーサー。

L: ザクロ文カップ&ソーサー。 C: 水仙文カップ&ソーサー。 R: 植物文カップ&ソーサー。

L,C: 植物文カップ&ソーサー。色違いですな。 R: クローバー文カップ&ソーサー。

L: 植物文カップ&ソーサー。 C: 紫デイジー文カップ&ソーサー。 R: 花文カップ&ソーサー。

L: 花文カップ&ソーサー。 C: 植物文カップ&ソーサー。 R: 植物文カップ&ソーサー。

さらにドイツからローゼンタール。1891年に磁器製造を開始した民間の磁器窯で、アール・ヌーヴォーやアール・デコと、

時代に即した作品を世に送り出してきたとのこと。グロピウスやダリ(→2025.3.23)ともコラボレーションしたそうな。

L: 花と蜻蛉文トリオセット。 C: そのうち1枚をクローズアップ。 R:

山羊付置時計。

L: シクラメン文カップ&ソーサー。 C: 花文トリオ。 R: ヤシ文カップ&ソーサー。

女性像付フロアランプ。

女性像付フロアランプ。

さらにドイツの作品がいくつか。ドイツで磁器製造が始まった18世紀はやっぱりフリードリヒ2世の影響力が絶大で、

サンスーシ宮殿で知られるロココの人なので、磁器ではその流れが圧倒的な正統派であったのだろうと思う。

しかし20世紀に入るとしっかりモダンに仕上げる振り幅が凄い。ドイツデザイン(→2025.1.10/2025.4.20)は奥が深い。

L:

エルンスト・ボーネ&ゾーネの花飾蓋付カップ&ソーサー。いかにも19世紀後期らしい作品である。

C: ヘルマン=オーメの花文カップ&ソーサー。 R: 同じくヘルマン=オーメの果実文カップ&ソーサー。

L: テオドア=シュムツ=バウディスの花文ティーセット。 R: バウハウス陶器工房のココアポット。

質も量も凄まじいドイツの次は、セーヴルに代表されるフランスである。セーヴルは前に詳しく書いたが(→2025.5.18)、

もともとロココの本場であるし、絶対王政ブルボン王朝仕込みの貴族文化のど真ん中を走っていた存在である。

器の立体的な形状よりは絵付に技術を全振りしている印象で、特に博物画の知見を応用した精密さが見事だった。

ところが20世紀のセーヴルはモダンをしっかり消化していておとなしい。でも細部を見るとやっぱりセーヴルなのである。

L:

踊り子像 (テーブルセンターピース「スカーフダンス」のNo.3)。原型デザインはアガトン=レオナール。

C: デイジー文コーヒーセット。 R: 花文カップ&ソーサー。素朴さがちょっとアントワネット好みな印象。

L,C,R: ティーセット「クラウデッド・ブルー」。濃紺と金彩の美しさにはただただ見蕩れてしまう。

L:

植物文花瓶、花文花瓶。 C: 奏楽人物文花瓶。 R: 花鳥型台付照明。

セーヴル以外では、イスラム陶器を起源に持つというファイアンス(錫釉色絵陶器)が展示されていた。

19世紀後半に作者の個性がそのまま出ている絵付が流行しており、ガラス以前のガレ(→2025.3.21)も取り組んでいた。

この一連の動きは「アート・ポタリー」と称される。アーツ・アンド・クラフツ(→2024.3.4)とも連動していた。

L: テオドール=デック(フランス)の草花文大皿。 C: 同じくテオドール=デックの露草文大皿。

R: フェリックス=ブラックモンの花鳥に虫文三つ脚付き鉢。ジャポニスムの影響が強く出ている。

L: エミール=ガレの果実に蜻蛉文皿。 C: 同じくガレの人物文コーヒーセット。 R: ねじりも絵付も見事である。

フランスの次はイギリスだが、イギリスは磁器の主要な原料であるカオリンが採れない土地なのだ。

それで試行錯誤の末にボーンアッシュ(→2022.6.30)を生みだすが、やはり白が柔らかいのが特徴的である。

最初に登場するのはロイヤル・ウースター。現存するイギリスの窯では一、二を争う古いブランドとのこと。

なおイギリスの窯には「ロイヤル」の名を冠するものが多いが、実はすべて民間による設立。さすが立憲君主政発祥の国だ。

「ロイヤル」とは王立ではなく王室御用達の栄誉を受けたことを示すそうで、ロイヤル・ウースターはその最初の例なのだ。

前にビアズリー展で見たけど(→2025.4.16)、今回もロイヤル・ウースターはしっかりジャポニスムなのであった。

L:

扇と団扇型花瓶。 C: 花文ティーポット。 R: 花鳥文カップ&ソーサー。

さてボーンアッシュといえばウェッジウッド。新素材の開発と量産化によって事業を拡大していった歴史があり、

「産業革命の申し子」なんて表現が使われていた。見た感じ、良質な普段使いの製品という印象を受ける。

L: 19世紀末の花文ティーセット。 C: その中のひとつをクローズアップ。 R: 線文コーヒーセット(1938年)。

その中のひとつをクローズアップ。

その中のひとつをクローズアップ。

ヴィクトリア女王から王室御用達を賜ったのがミントン。「世界一美しいボーンチャイナ」という評価もあるそうで。

展示されていたものは19世紀後半のものが多かったので、古典的な印象。色の鮮やかさもセーヴルの価値観に近いと思う。

L: 花文カップ&ソーサー。 C: 幾何学文カップ&ソーサー。 R: 点文カップ&ソーサー。

L: 植物文トリオ。 C: 福寿字文茶壺。 R: 草花文水差。

L: 天使文透かし彫り飾皿。 C: 天使文飾壼。こちらは1902年の作品。

19世紀後半に陶器の水道管からアート・ポタリーに進出したのが、ロイヤル・ドルトン。19世紀は確かに手描き感があるが、

1930年代に入ると典型的とも言えそうなモダンデザインのコーヒーセットを連発している。なかなか庶民的な印象である。

L:

花文飾壺。 C: アカンサス文水差。 R: 花文カップ&ソーサー。この辺りは19世紀のらしさが出ている。

L: 1930年代に入って木と草花文コーヒーセット。 C: 中のひとつをクローズアップ。 R: コーヒーセット「デラックス」。

L:

線文ティーセット「タンゴ」。 C: だいぶカンディンスキーっぽさを感じる。 R:

狐文コーヒーセット。これは1950年代。

L: ムーアクロフト(イギリス)の花文カップ&ソーサー。20世紀初頭、アート・ポタリーの匂い。

R: スージー=クーパー(イギリス)の花文コーヒーセット「ドレスデン・スプレイ」。

オランダからはローゼンブルフとブランチェ。どちらも19世紀末に生まれて20世紀初頭には閉鎖されたそうだが、

どちらもとことん絵画的なのが面白い。ローゼンブルフはオランダにおけるアール・ヌーヴォーを代表する存在とのこと。

L: ローゼンブルフの三色スミレ文コーヒーポット。 C: 蘭文ティーポット。 R: 藤に鳥文花器。

L:

ローゼンブルフの三色スミレ文カップ&ソーサー。

C: リラに蜘蛛文カップ&ソーサー。 R: 三色スミレ文カップ&ソーサー。

L: ローゼンブルフの蘭文カップ&ソーサー。 C: ソーサーをクローズアップ。 R: 横から見たカップ。どれも20世紀初頭の品。

こちらはブランチェの向日葵文花器。

こちらはブランチェの向日葵文花器。

デンマークといえば当然、ロイヤル・コペンハーゲンである。ヨーロッパでは後発だが、それゆえの要領のよさを感じる。

絵画的な表現を特徴としたとのこと。またデンマークではビング・オー・グレンダールも彫塑的な造形を特色としている。

どちらも19世紀末のアール・ヌーヴォー磁器では、様式面でも技術面でもヨーロッパの流行の最先端にいたそうだ。

L:

ロイヤル・コペンハーゲンのタンポポ文カップ&ソーサー。

C: 花文カップ&ソーサー。 R: 花文ティーセット「マーガレット・サーヴィス」。

L:

ロイヤル・コペンハーゲンの北極熊付トレイ。 R: ビング・オー・グレンダールの鷺文食器揃。

展示品の数が充実していたのは、フィンランドのアラビア。「北欧デザイン」という言葉から想像する陶磁器として、

かなりのど真ん中を行く窯であると思われる。もともとはスウェーデンのロールストランドが設立した工場だったが、

1916年にフィンランド資本となり独立。フィンランドの民族的な幾何学模様が、アール・デコにハマった感じである。

L: 花鳥文皿「ファッサーニ」。 C: 幾何学文水差「フェンニア」。 R: 幾何学文ソースボウル「ヒルダー」。

L: 長角皿「ヘンリック」。 C: 松かさ文楕円皿「アルネ」。 R: 植物文皿「ノラ」。

L: 花文ティーセット「ホペアケッロ」。 C: 花文皿「エグプティ」。 R: 食器揃「キルタ」。

三色スミレと果実文食器揃「パラティッシ」。

三色スミレと果実文食器揃「パラティッシ」。

さて今回の展示で個人的に最も衝撃的だったのが、旧ソヴィエト連邦の陶磁器。ロシア・アヴァンギャルドは大好きだが、

それを身近な陶磁器に落とし込んだものは初めて見た。これはすごい!と大興奮してしまった。よく残っていたなあ。

L: イリーナ=イリイニチナ=ロジェストヴェンスカヤの幾何学文カップ&ソーサー。

C: ニコライ=ミハイロヴィチ=スエーティンの幾何学文ティーポット。

R: カジミール=セヴェリノヴィチ=マレーヴィチのティーセット。

最後に、点数の少なかった国の陶磁器をまとめておく。オーストリアは先駆的なモダンで、洗練される前という印象。

歴史的にはマイセンに次いで硬質磁器の焼成に成功したそうで、19世紀末からウィーン分離派が活躍した国である。

あとはイタリアのジノリも有名だが、フィレンツェを首都とするトスカーナ大公国のジノリ侯爵がその名の由来。

ヨーロッパの磁器製造は各国の歴史と深く結びついているんだなあと、あらためて実感するのであった。

L: ユッタ=ジカ(オーストリア)のティーポット。 C: 同じくユッタ=ジカのカップ&ソーサー。

R: ミヒャエル=ポヴォルニー(オーストリア)のプット付センターピース。

L:

ジノリ(イタリア)の馬の競技文コーヒーセット。 C: 馬の絵をクローズアップしてみた。未来派っぽいタッチである。

R:

ロールストランド(スウェーデン)のトンボ文カップ&ソーサー。フィンランドのアラビアを設立するが逆に買収された。

というわけでがんばって見てきたわけだが、ロココにしても、アール・ヌーヴォー(ユーゲントシュティール)にしても、

現代に通じるモダンデザインにしても、お国柄がある!ということがはっきりわかった。できるだけ言語化したつもり。

代表的な作品を通して、量から帰納して学ぶ体験ができたのはたいへんありがたい。わざわざ茨城に行った甲斐があった。

■2025.5.23 (Fri.)

和田誠監督、『麻雀放浪記』。1984年の映画だけど戦後復興期の雰囲気を出すためにわざと全編モノクロ。

これ青春映画ですな。人生における一瞬の青春であるべきもの、真っ当な人間であれば卒業すべきもの、

そういう世界から離れられなくなってしまった者たちの輝きと末路をしっかりと描いている。だから青春映画なのだ。

和田誠監督はそれをきちんと理解しているので、バイニンたちの勝負とともに彼らの連帯感も十分に描いている。

ダメな者どうしの奇妙な仲間意識。それは足の引っ張り合いでもあるのだが、友情として現れる側面も確かにある。

その辺の絶妙なさじ加減が適度なコミカルさを生み、愛すべきダメ人間たちの群像劇としての魅力につながっている。

もちろん根底にあるのは優れた原作であり、ことごとく的確なキャスト。特にキャストの完璧さは特筆すべきレヴェルだ。

和田誠は映画大好きイラストレーターということで、この作品が映画監督初挑戦である。これもまた80年代の現象だ。

いちばん困ったのは、冒頭でクレジットがダラダラ出ること。非常にテンポが悪く、物語に入っていきづらかった。

従来のプロの監督と比べると、明らかにシーンのつなぎが拙いのだ。また、全体が決まったカットの連続でしかない。

物語の断片をどうつなげていくかという点において、明確に劣っている。まあプロでもダメな奴はいるが(→2025.4.4)。

ストーリーの大きな流れを途切れさせることなく各シーンを配置する技術が存在するのだ、と逆説的に学んだ。

これは一枚の絵で完結させるイラストレーターならではの弱点なのだろう。漫画家ならまた違うのかもしれない。

それまでの因縁の総決算であるはずなのに、最後の麻雀シーンがいちばん楽しそうなのがたいへんすばらしい。

スポーツ観戦のような面白さが確かにあった。真剣勝負のさらに上のレヴェル、実力者が純粋に腕を競い合う楽しみ、

その領域がきちんとフィルムに刻み込まれている。それと上記の連帯感が噛み合ってエンディングとなるのはお見事。

■2025.5.22 (Thu.)

今日も今日とて角川映画。本日は原田知世を一躍スターダムに押し上げた『時をかける少女』なのだ。

ここ最近、薬師丸ひろ子主演の角川映画ばかり観ていたのだが、原作の格の違いがそのまま出とるなあ、と思う。

やはり筒井康隆の原作に魅力があるからこそ、なっち主演のドラマ(→2002.1.18)やアニメ映画など(→2006.8.7)、

さまざまなアレンジを加えて面白さを追求できるのである(2006年のログでは原作について「肩透かし」と書いたが)。

80年代アイドル映画としてのどうしょうもない幼稚さを抱えつつも、原作の骨太さで持ちこたえることができている。

2006年のログでは、この映画について「最悪のデキで褒めるところが皆無」と書いているのだが、

あらためて映画館で観ると、特殊効果は今となっては古いが、表現としてはよくできているかなあ、という印象。

こちらが歳をとって丸くなったのかもしれないが、パソコンの画面で見たら絶対にダメで、映画館なら許されると思う。

しかし細かいところを妙にホラーテイストにしたがるのが謎である。また、舞台が尾道である必然性も感じない。

どちらも本筋であるSFとのギャップを狙ったのかもしれないが、そんなふうに奇を衒わなくても十分にやれる話だ。

(その点では、粗がありつつも豪快にやりきった2006年のアニメ版が最も正統派だった、ということになる。)

エンディングのPVもかなりはっちゃけているが、切なさが残る話なのでPVで正解だろう。曲がいいからできることだが。

でも深町さんちの老夫婦の扱いがたいへん切ないので、なっちのドラマの圧勝とする。結局のところこの映画、

原作をいちばん最初に映像化したというアドヴァンテージだけで評価されていると思う。本当にそれだけではないか。

オッオレはー神谷さんが好きだぁー!

■2025.5.21 (Wed.)

『セーラー服と機関銃』。完全に頭がおかしい。監督の頭もおかしいし、こんなものに熱狂した日本もおかしい。

■2025.5.20 (Tue.)

今日も角川映画で『魔界転生』。山田風太郎の原作に、沢田研二が天草四郎で千葉真一が柳生十兵衛。監督は深作欣二。

正直なところクソ映画だが、金をかけた映像は見事である。狂気の沢田研二をはじめとする俳優陣で成り立っている。

(狂気の沢田研二といえばやっぱり『太陽を盗んだ男』だが、狂気がしっくりくるのがかっこいい。→2003.11.16)

その2点のみで、あとはどうにも。ストーリーはただ破壊のみであり、ファンタジー脳(能?)がないにしてもつらい。

まあ深作欣二だからしょうがないのか。映画館ならではの暴力の迫力を追求する、という点で実績があるのは確かだ。

ボロクソに批判したいところだが、映像に対する努力は凄まじいし、役者の持ち味はとことん発揮されているし、

ストーリーの展開を脳から捨てて、スクリーンに映っているものにただ反応して楽しむのであれば、観られる映画である。

この映画で最も魅力を感じた点は、若山富三郎の殺陣をとことん見られる、ということである。それに尽きるかも。

若山富三郎演じる柳生但馬守宗矩は一人だけ核爆弾級の強さだが、あまりにも鮮やかな殺陣で納得させられてしまう。

実際に燃えているセットの中での殺陣というのもまた凄い。「本物」の迫力が克明に記録された価値は唯一無二なのだ。

金をかけて圧倒的な勢いと映像で押し通す、でも知性はない。まさに80年代を感じさせる映画なのであった。

■2025.5.19 (Mon.)

今週の「さよなら丸の内TOEI」は角川映画特集なのである。というわけで『Wの悲劇』。

角川映画とは相性が悪いなあと。自分にはぜんぜん面白くないのである。ヒロインが賢くないので楽しくないのだ。

夏樹静子の原作をまるまる劇中劇にしちゃってスタア誕生を描く度胸は好きだけど、キャラクターが負けている。

ひとつには、薬師丸ひろ子のロリさが危なっかしさしかないので、ズルさやしぶとさにつながらないのである。

『探偵物語』(→2025.4.25)もそうだったけど、当時の薬師丸ひろ子が支持された根底にはロリ的なアンバランスさ、

そこに熱狂する要素を感じる。前の時代の邦画スタアとは明らかに違う、幼稚性への過度な支持がどうにも違和感。

(その点で、みやすのんき『冒険してもいい頃』は、実はものすごく重要な作品なのかもしれない、そう思えてきた。)

80年代に入って社会全体が猛烈に幼稚化したのではないか、その象徴としての角川映画と薬師丸ひろ子、そういう感触。

おっさんばっかりの映画界がまるっきり逆のヴェクトルに染まった、それはいったいなぜなのか。社会学的に不思議。

(参考までに、岡野誠『田原俊彦論』のレヴューと過去ログのアイドル論を貼っておく。→2018.12.11/2018.12.20)

■2025.5.18 (Sun.)

渋谷は松濤にある美術館でちょうど東西の陶磁器をテーマに展覧会をやっているので、一気に見てきたのであった。

まずは毎度おなじみ戸栗美術館、『西洋帰りのIMARI展 ―柿右衛門・金襴手・染付―』。

柿右衛門様式以降の伊万里焼(有田焼)が輸出目的でホイホイつくられていったわけだが、その特集である。

L,R: 撮影OKだった『染付 二果文皿』。見込中央と高台内に、オランダ東インド会社の略称「VOC」が記してある。

西洋向けにつくられているので、古伊万里だけど西洋らしい風景画が描かれている作品があるのが面白い。

同じ風景画でも東洋は空白で「間」による表現とするのに対し、西洋は絵の具でしっかりと塗る(参考 →2025.4.19)。

染付という単色の表現でありながら、西洋特有の奥行きにしっかり挑んで、うっすら遠近法となっているのだ。

その一方で、柿右衛門は濁手を生かして空白を大きくつくる東洋的価値観のど真ん中だが、マイセンが真似するなど、

オリエンタリズムもあるけど描ききらない手法も一定の人気を確かに得ていて、それもまた面白い。

戸栗美術館はレヴェルが高いし、人がいなくて静かだし、最高である。毎回書いているけど、毎回そう思う。

◇

松濤美術館では『妃たちのオーダーメイド セーヴル フランス宮廷の磁器』を開催中。実に好対照な企画である。

西洋で磁器を初めてつくったのはドイツのマイセンで(→2022.6.30)、それに続いたのがフランスのセーヴル。

ポンパドゥール夫人がルイ15世経由で全面的に支援し、革命も乗り切って現在もフランスを代表する存在となっている。

絶対王政のブルボン王朝仕込みということで、われわれ日本人がイメージする「王侯貴族御用達の高級西洋磁器」、

まさにそのど真ん中を行っているのが特徴である。で、この展覧会では第一帝政あたりまでの作品をクローズアップ。

上述のように西洋の磁器はマイセンから始まったが、中国や有田からの輸入品を模倣することで技術を高めていた。

それに対してセーヴルはとことん西洋の貴族趣味を追求しており、オリエンタリズムへの果てなき対抗心を感じる。

歴史総合の授業を担当している身としては、そのプライドがいかにも絶対王政で主権国家体制そのものに思えてしまう。

セーヴルのこだわりぶりは西洋としてのアイデンティティ、もはやナショナリズムの萌芽とすら感じられるほどだ。

とにかく精密、そして色彩が鮮やか。博物画のノウハウがつぎ込まれており、知が力であるということを暗に示している。

絶対王政の本気にただただ圧倒されてしまう。それは当時の人々も同じで、贈答品としても威力を発揮したというわけだ。

ところがポンパドゥール夫人が方向付けた優雅さは、マリー=アントワネットによって微妙にやわらぐのが面白い。

あのハプスブルク出身のわりには質素というか、自分の好きな花である青い矢車菊があればそれでいい、という感触。

アントワネットの好みは意外と素朴だったのだ。それで従来の新古典様式とともにセーヴルの作風が広がっていく。

そしてナポレオンが第一帝政をおっぱじめると、彼の好みを反映したエジプト趣味の模様が採用されるなどする。

セーヴルは華やかさによる威厳をベースにしつつも、時の権力者の好みがしっかり出ていて、その点で個性的なのだ。

結果的に、物的証拠を通して歴史上の人物たちの実像に迫る内容となっており、世界史の興味深い側面を存分に学べた。

さてこの展覧会では、町田市立博物館に寄贈された河原コレクションのカップ&ソーサーも展示されていた。

純粋にデザインの歴史という観点で見ると、実はこれがいちばん勉強になった。町田市はいいものもらったな!

なんせポンパドゥール夫人に始まりアール・ヌーヴォー、そしてアール・デコまで、きちんと軌跡が追えるのである。

ポンパドゥール夫人は病弱なので、ベッドでこぼさないようにソーサーを深くしてカップがはまるようにしていたとは。

フランス革命以降はモダンというか、法則性のある規格化された装飾が登場する。大衆社会への変化が垣間見えるようだ。

(もっとも規格・様式化した装飾というと、唐草とか青海波とか矢絣とか、それこそ日本でとうに確立されているのだが。)

町田市立博物館は老朽化で2019年に一般公開を終了しており、来年3月に国際工芸美術館として再スタートを切る予定。

ぜひ河原コレクションを大々的に展示してほしいものである。動向を気にしておきたい美術館が増えるのはうれしいぜ。

■2025.5.17 (Sat.)

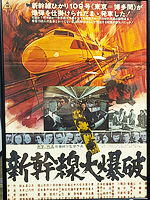

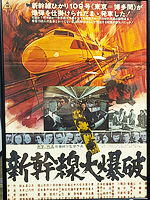

本日は集まれる姉歯メンバーで『新幹線大爆破』(→2024.11.18)の鑑賞会なのだ。当然、発起人は僕である。

参加したのはマサル、ニシマッキー、僕というメンツ。で、昼間に何をやろうか考えたのだがなかなかいい案がない。

マサルから「火の鳥」展というアイデアが出たのだが、「すまんもう行った(→2025.3.17)」ということで回避。

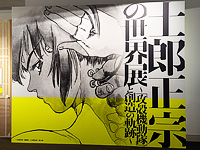

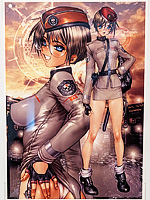

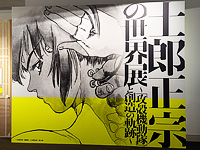

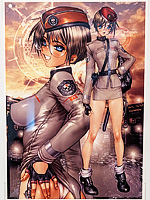

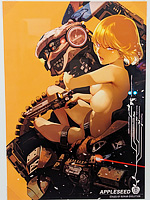

あれこれ調べているうちに世田谷文学館で士郎正宗展をやっているということで、それにさせていただいた。

士郎正宗が『攻殻機動隊』の人なのはわかっているが、それ以外はよくわからん、という3人なのでやや不安。

(マサルもニシマッキーも、映画(→2024.9.14)もTVアニメ(→2018.1.15)も未視聴だと。それはいかんぞ!)

千歳烏山駅に集合したのだが、昔の私鉄の駅らしい狭さが残っており、風の強い土砂降りに苦しんでのスタート。

ニシマッキーがピックアップしたハンバーガー店に行ってみたら、なんと13時台なのに「CLOSED」の札が掛かっていた。

しょうがないので雨にも負けず風にも負けず閉店にも負けず、駅近くのスパゲティ店で昼メシをいただいたのであった。

なお会話の中で、マサルがスマホの壁紙をチョコミント画像にするほどの熱烈なチョコミン党員であることが発覚。

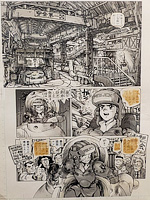

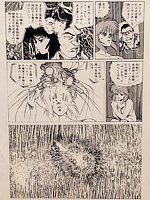

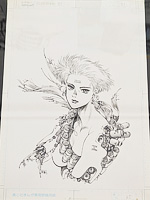

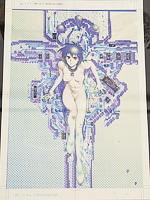

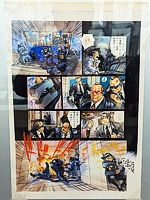

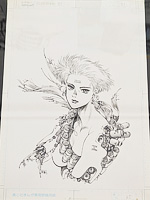

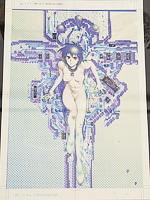

落ち着いたところで世田谷文学館に移動すると、『士郎正宗の世界展~『攻殻機動隊』と創造の軌跡~』を見学開始。

L: 展示会場入口。では広大なネットの世界にお邪魔するのだ。 C: タイトルに使われているイラストが絶妙である。

R: 最初に登場するのが『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』の奥付イラスト。単行本の発売は1991年で、いやはや。

世田谷文学館は伊藤潤二で味をしめたな(→2024.8.24)、と思いつつ見学。かなり面白かったのでいい流れだと思うが。

今回の「士郎正宗の世界展」も全編撮影OKということで、日記にまとめるこっちとしてはうれしい悲鳴である。

L: 士郎正宗年譜。 C: すでにここから注釈の嵐なのであった。 R: 展示会場はこんな感じ。手前は『ドミニオン』。

L: 士郎正宗の本棚コーナー。手前に並ぶのは『サイエンス(現:日経サイエンス)』。深い素養を感じさせる。

C: 左には『日本の美術』の刀剣特集、右にはアメコミ『HEAVY METAL』が並ぶ。 R: アナログ時代の作業道具。

クリエイターとしてのバックボーンについてしっかり押さえているのは今回も一緒。シロマサ名物の注釈が炸裂しており、

その点でも読み応えのある展示となっていたのがさすがである。原画を並べるだけじゃやっぱりつまらんのよね。

L: 各展示にも注釈がある。これは「_HOW TO DRAW 士郎正宗の描き方」。説明が1枚では収まらず、2枚にわたっている。

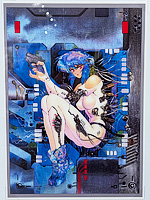

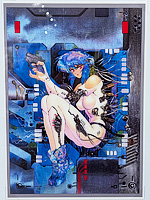

C: 『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』のカヴァー線画。 R:

カヴァー。唇を塗って、笑顔になっているのが面白い。

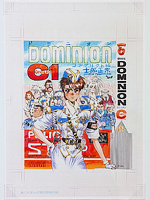

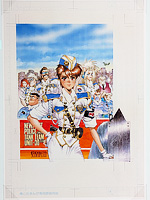

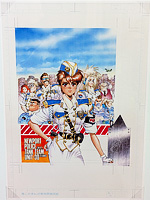

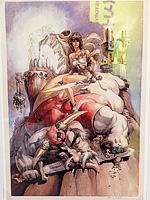

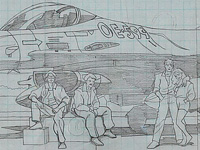

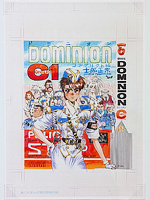

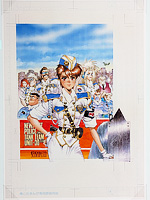

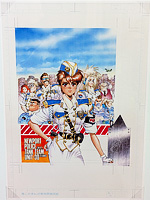

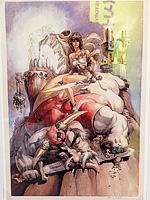

僕もマサルも圧倒されたのがカヴァーイラストで、『ドミニオン C1 コンフリクト編 第1話』がピックアップされていたが、

ここまで細かく何度も描くものなのか、とびっくり。イメージしたものを具体化できるだけの画力があるだけでなく、

それを実現するための労力をまったく惜しまないのがすごい。その作業じたいが楽しくてたまらないのだろうとも思う。

L,C,R:

カヴァーができるまで。『ドミニオン C1 コンフリクト編 第1話』のラフスケッチ。

L: 色を塗って字の配置などもやってしまう。 C,R:

細部を詰めている。

色指定。圧倒される。

色指定。圧倒される。

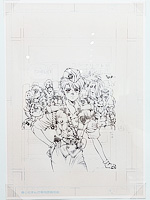

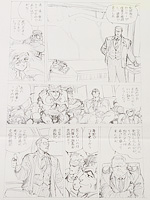

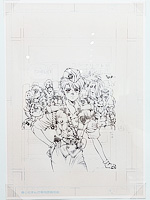

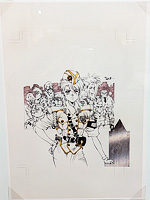

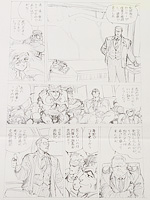

各作品の下書きと原稿も展示されていたが、順路が決まっておらず、完全に各人の好みで見ていくスタイル。

それは作品が完結しないまま次の連載がスタートしたり、時間が経ってから作品がリスタートしたりという、

士郎正宗ならではの特性とリンクするものだ。時系列が入り乱れるのは、日記にまとめる立場としては厳しいが。

『アップルシード』の展示。

『アップルシード』の展示。

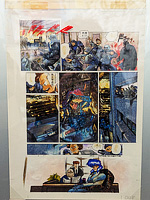

L: 下書き。この段階で違和感なく読めてしまう。 C: すでに注釈がたっぷり。 R: 下書きなのに描き込みがすごい。

L,C,R: 描きながらアイデアを整理しているのだろうなあと思う。描きたいシーンをまず優先しているような感触。

L,C,R:

仕上がった原稿もやはり描き込みがすごい。特にスクリーントーンの使い分けに圧倒される。

下書きの段階ですでに違和感なく読めてしまうクオリティ。逆を言うと、たとえばノートに描いた私的なマンガ、

清書を必要としない原始的な自分のための作品、という匂いがする。クラスの友達に見せて楽しむ、そういう匂い。

それがとんでもないレヴェルにまで昇華されていった結果として世に出たマンガ、そんな印象がするのである。

だから同人誌からいきなり単行本デビュー(しかも大阪の出版社から)という経緯もわかるし、完結しないのもわかる。

(マサルは、メジャーな出版社でメジャーな雑誌に連載という当時唯一といっていいスタイルではなかったことで、

特異な才能がつぶされずに済んだ、という指摘をしていたが。打ち切りが存在しない環境はきわめて特殊だった。)

通常なら許されないことが許されてしまう。下書きと原稿を見ればそれだけの才能があるのは明らかだが、

中央の商業ベースに乗らなかったために作品の完成度が問われることがなく「甘やかされた」、という面は否定できない。

でもその「穴」を埋めることでアニメーションの傑作が生まれることになる。いろいろとスケールがデカすぎる。

L,C:

『ドミニオン C1 コンフリクト編 第1話』下書き。 R: 空戦シーンはかなり具体的な描きっぷり。

アイデアに絵を描く速度が追いつかないけど好きで描き込んでしまうタイプか。

アイデアに絵を描く速度が追いつかないけど好きで描き込んでしまうタイプか。

L,C: 原稿の仕上がりがやはり美しいが、これだけ描き込めばどこかにシワ寄せが行くよなあ、とも思う。

R: 面白いのが、擬音のカタカナを透明なシートに書き、原稿の上に乗せて仕上げていること。こんなの初めて見た。

『アップルシード』と『ドミニオン』の下書きと原稿を見る限り、もしここで活動が終わっていたならば、

「80年代に活躍した伝説の漫画家」という括りになっただろうと思う。しかしそこから『攻殻機動隊』へと進んだことで、

世界的な評価を得るクリエイターとしての地位を確立してみせた。あらためて、やはりこの作品は特別なのだと実感した。

会場の中心に据えられている『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』の展示。

会場の中心に据えられている『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』の展示。

L,C,R: 『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』プロローグ原稿。

L,C,R: 原稿。心なしか背景を中心に、少しすっきりした感。

L,C:

科学や抽象的なものを大胆にコマに取り入れる。 R: あのラストシーン、元はだいぶあっさり。

『攻殻機動隊』の原稿は、それまでと比較すると背景を中心に少しすっきりした印象を受ける。

それまでは各シーンを描くことに重きを置いていたのが、ストーリーを読ませることに軸を移したように思える。

自由にやらせてくれた出版社から中央のメジャーな出版社(講談社)に移ったことで、バランスが見直されたのだろう。

また時代のはるか先を行くSF設定も徹底的に練り込まれ、設定から物語が展開していく流れに強い説得力がある。

結局、SFだろうと時代劇だろうと、描かれるべきは人間性なのである。不易流行、変わっても変わらない人間性。

(前にもけっこう書いている。→2004.10.15/2005.8.19/2006.10.11/2007.11.29/2010.2.16/2014.1.5/2018.1.15)

やっていることはエンタテインメントだけど、その根底では論理的に時代のはるか先を読んで真摯に人間を描いている。

積み重ねてきた知識を生かして、新しい、でも普遍で不変な人間性を論じる。だから『攻殻機動隊』は特別なのだ。

『攻殻機動隊1.5 HUMAN ERROR PROCESSER』の展示コーナー。

『攻殻機動隊1.5 HUMAN ERROR PROCESSER』の展示コーナー。

L,C: 『攻殻機動隊1.5 HUMAN ERROR PROCESSER』原稿。 R: 落差がすごいが、原点回帰な感じもある。

L,C,R:

カラー原稿。時期としては1991年~1996年ということで、アナログ時代の最高潮ということになるのか。

L: モノクロ原稿も見応えがある。銃弾とともに車のボンネットから飛び出す「ドス」という擬音の表現に見蕩れてしまう。

C: 扉絵。 R: 精密な絵との使い分けがまたとんでもない。下には赤血球をあえて描かなかったという注釈。科学だなあ。

もうひとつ、サイボーグという人間から機械へと寄っていくさんざん使い古された概念に対し(義体は究極形だが)、

ゴーストという概念を挟み込み、人間に寄ってくる機械としてフチコマという具体案を生み出したこともさすがである。

L: フチコマ特集。名前はスサノオの乗る馬「天斑駒」に由来。 C: 設定画。 R: 祝「ヤングマガジン」40周年イラスト。

1995年の阪神大震災以降は創作活動がままならなかったそうで、また手描きからCGへ制作環境が移行したこともあり、

雰囲気が大きく変化する。個人的には90年代前半の手描きの完成度が好きなので、CGくささ全開の作風は正直残念。

かえって個性が奪われてしまったように思えるのだ。まあこれも身体性の問題と考えると面白いのかもしれないが。

L:

ディフォルメされたキャラクターたち。 C: 線画もあった。 R: 女性がたいへんアメコミっぽい。こんな作風もあるのか。

L: 祝「ヤングマガジン」40周年イラスト。2020年で最近の作品となる。ちょいと前のCGっぽさ全開である。

C: 完全にCGアート方面だなあと思う。 R: 「1993.3.7」とあったが、この時期がいちばんバランスいいような。

L,C: 個人的にはやはり手描き感のある方が好きなのだが。 R: 右下に2016とある。CGで個性が減った気がするのだ。

結局、手描きでの塗りの質感が好きだからCGに惹かれないのかと思う。

結局、手描きでの塗りの質感が好きだからCGに惹かれないのかと思う。

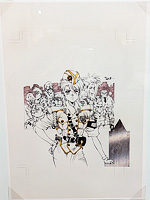

終盤にはゲストのイラスト。これも撮影OKというのは太っ腹である。後で寄ったショップではTシャツになっており、

それはそれで双方のファンには貴重なグッズだよなあ、Win-Winだよなあ、と思うのであった。実に賢い商売ですなあ。

L: 寺田克也。 C: 弐瓶勉。シドニアのSFぶりは見事でした(→2022.2.5)。カテーテル! R: CLAMP。

大暮維人。

大暮維人。

L: 世田谷文学館は展示室に和室があって、毎回こんな感じで(→2024.8.24)やっているのね。

C: 記念撮影コーナーがあったのでマサルを撮影。 R: 僕もやらされたのであった。

展示の最後はこちら。で、最初に戻ると。

展示の最後はこちら。で、最初に戻ると。

特殊な才能をとことん実感できる展示なのであった。以上、どうにかまとめてみたのだが、どんなもんでしょうか。

◇

続いて1階のコレクション展『海野十三と日本SF』も見学。海野十三(うんの・じゅうざ)は戦前に活躍した作家で、

日本SFの始祖の一人とされている。理系エンジニアとしてのバックボーンを存分に生かして探偵小説からジュブナイル、

さらに本名で電気関係の解説書まで書いている多才な人である(なお『艦これ』的には「重巡青葉に乗った人」)。

展示はその幅広い活躍と後に続くSF作家たちへの影響をみっちりと紹介。手塚治虫も強く影響を受けた一人である。

ちなみにマサルが最も印象に残ったのは、戦後の海野十三と横溝正史の手紙のやりとり。同じ結核喀血仲間として、

急速に関係が深まっていったのだ。で、マサルはそのBLを感じさせるほどの関係性にウットリしていたのであった。

「ぼく、手紙をプリントしたTシャツを売っていたら絶対に買うよ!」「買うのは絶対にお前だけだな」

◇

有楽町に移動すると、東京交通会館で時間調整して夕張メロンのソフトクリームをいただくのであった。旨いのだ。

そして丸の内TOEIにて3人並んで『新幹線大爆破』を鑑賞する。僕はやっぱり大興奮である(→2024.11.18)。

鑑賞を終えると無言のまま3人並んで階段を上って出口へ。無言に耐えかねて「いかがですかね……」と訊いたところ、

マサルもニシマッキーもしっかり楽しんだそうで、企画者としてホッと一安心。いざしゃべりだすと感想戦が止まらない。

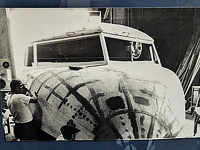

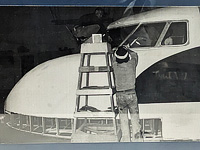

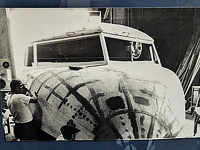

L: 東映テイスト全開のポスターがいいですなあ。 C,R: 新幹線のセットの写真が展示されていた。

L: 制作発表の写真。 R: 健さんと佐藤純彌監督。佐藤純彌監督すげえよ、マジすげえよ。

近くで晩メシをいただくべく銀座インズの銀座ライオンに向かうが、土曜の夜なのになぜかやっていないのであった。

昼メシに続いて謎の閉店ということでしょぼくれる。しょうがないので近くのインド料理店に突撃して感想戦。

ニシマッキーはもともと東映のヒーロー物が好きなこともあり、馴染みのある俳優陣に満足していたのであった。

宇津井健がかっこいいとさんざん言っていたなあ。どの役も性格がしっかり描かれているから感情移入できるんだよなあ。

ストーリーにはあちこちツッコミどころがあるけど、それをあれこれ言いたくなるからこそ魅力的なのだろう。

観客の側でいろいろと想像して物語を補完できることが傑作の条件なんだろうなあ、なんて話になるのであった。

「それってプロレスと同じなんよ!」と、先日の中野たむVS上谷沙弥について熱く語るマサルはすっかりプロレス脳。

L: インド料理に舌鼓を打ちつつ『新幹線大爆破』の感想戦が止まらないわれわれ。余韻が半端ないですよ。

R: 3人そろってデザート注文しちゃう系男子。話は女子プロレスにも広がって「魅力的な物語とは」なんて方向に。

マサルは「士郎正宗も海野十三も新幹線大爆破も、誘われなかったら絶対に知らないままだったからよかった!」と、

たいへんうれしいことを言ってくれた。誘って本当によかったわ。次回は女子プロレス観戦がテーマですかな。

■2025.5.16 (Fri.)

サントリー美術館の『酒呑童子ビギンズ』を見てきたのでレヴューなのだ。

サントリー美術館は国指定重要文化財『酒伝童子絵巻』を所有しており、その修復が完了したということでの展示である。

戦国大名・北条氏綱(早雲の子で氏康の父)からの依頼で狩野元信が描いた傑作で、「伊吹山系」の元祖となる作品。

(酒呑童子の本拠地が伊吹山か大江山かで系統がある。大江山系の元祖は逸翁美術館(→2024.7.20)の『大江山絵詞』。)

狩野元信は8年前にサントリー美術館でやっていて、「漢にして和を兼ぬる者なり」を実感できる内容だった(→2017.11.1)。

『酒伝童子絵巻』ではそのやまと絵のセンスが主体となっている一方、植物や岩などが狩野派ならではの技術で描かれる。

群青に緑青など岩が鮮やかでたいへんカラフル。頼光四天王と助っ人の藤原保昌についても色でキャラクターが分けられ、

そのカラーリングになんとなく戦隊ヒーローを感じてしまう。表情もいい。個人的には特に、踊る坂田公時が好き。

八幡・住吉・熊野といった神々が頼光一行を助ける部分には、当時の信仰の価値観がはっきり出ていて興味深い。

修復が終わったばかりだけあって、やたらめったらきれい。それをたっぷり見られる贅沢さは至福の時なのであった。

後半には住吉廣行によるライプツィヒ・グラッシー民族博物館所蔵の『酒呑童子絵巻』も登場し、これまたきれい。

こちらではスサノオに退治されたヤマタノオロチの魂を受け継いだ存在とされる伊吹童子の前日譚がくっついて、

酒呑童子がダークサイドに堕ちた経緯が示される。つまりはそれだけ酒呑童子が魅力的なモチーフだったというわけだ。

サントリーの『酒伝童子絵巻』は家康の娘で北条氏直に嫁いだ督姫が、氏直の死後に池田家へ再嫁した際に持ち込んだ。

ライプツィヒの『酒呑童子絵巻』は松平定信の妹で将軍家治の養女・種姫が、紀州徳川家・治宝への嫁入り道具とした。

つまりはどちらも婚礼調度品として扱われたという経緯がある。酒呑童子を倒した物語は縁起がよかったということか。

能の映像まで用意され、酒呑童子という鬼退治の物語がどのように好まれてきたかを俯瞰する内容として勉強になった。

酒呑童子で個人的に忘れられないのはやっぱり、にわのまこと『THE MOMOTAROH』で(→2004.9.19/2008.9.19)、

プロレスという物語性への消化/昇華ぶりは見事だったなあとあらためて大いに感心するのであった。イカスーッ!

■2025.5.15 (Thu.)

松本には夜行便がないので、駅前のカプセルホテルに泊まって4時20分発の朝イチの高速バスで帰るという手段を選択。

イチかバチかのエクストリーム出勤である。いや、別に好きで挑戦するわけではないので、正直緊張感しかない。

さすがに早朝なら岡谷JCTの工事も大丈夫だろう、首都高に入る辺りで派手に渋滞しなければ授業に間に合うはずなのだ。

……そう思ってバスに乗り込んだら、ほどなくして「笹子トンネルでトラックが燃えて通行止め」という情報が入った。

去年の5月は只見線の枕木が焼けたが(→2024.5.26)、今年はトンネルでトラックが焼けた。いや、シャレにならない。

まさか年に一度あるかないかのエクストリーム出勤というこのタイミングで、そんな事態が発生してしまうとは。

日頃の行いをよくしているつもりだったが、まだまだ足りないというのか。これには愕然とするしかなかった。

ふて寝を決め込んだ僕を乗せたバスは、勝沼ICを下りて甲州街道の峠道へ。細い道がトラックを中心に大渋滞である。

地元の小中学生たちはバス通学をしているようで、茫然として僕らの乗るバスを見つめていたのがたいへん切ない。

まったく動かないわけではないけど、バスはゆっくりと進んでいく。やがて初狩駅前を通過するとだいぶスムーズに。

そうして大月ICから中央道に戻ったはいいが、調布から先でまた1時間近い渋滞が発生しているという情報が入る。

運転手さんから、日野から多摩都市モノレールの利用をご検討ください、というアナウンスがあり方針転換。

甲州街道からモノレールで多摩センターに出ると、小田急で新百合ヶ丘へ。結果、予定から1時間ちょっとの遅れで、

無事に職場に到着できてしまった。おかげで授業にはしっかりと間に合って、迷惑をかけることはまったくなかった。

(なお、トラックの運転手の方はヤケドしたそうだが命に別状なしということで、不幸中の幸い。)

勝沼ICを下りたときには絶望感しかなかったのだが、われながら悪運が強うございますね……。

■2025.5.14 (Wed.)

平日だけど信州ダービーだ! 3月の大雪で延期になった分(→2025.3.16)が本日開催されるということで突撃だぜ!

アルウィンに到着だぜ!

アルウィンに到着だぜ!

仕事で調整が利くことが発覚したので突撃。われながら狂気の沙汰である。高速バスの神林から徒歩より詣でけり。

さすがにそんな乗客は僕一人なのであった。神林ルートでのアルウィン観戦は、実に14年ぶりである(→2011.4.30)。

当時はまだ松本山雅も長野パルセイロもJFLだった。それが片やJ1を経験したのにJ3まで転落、片やずっとJ3。

エプソン会長は今年も『信濃の国』の替え歌を披露(→2024.6.29)。

エプソン会長は今年も『信濃の国』の替え歌を披露(→2024.6.29)。

さて、このたびデジカメを新調した。Canon PowerShot G1 X Mark IIが修理不能なのは前に書いたとおり(→2024.8.29)。

PowerShotブランドはすでに消滅しており、ついにSONYのRX100M7に移籍を決断したのである。お値段がとんでもないが、

おそらく人生最後のコンデジだろうから、コンデジ大好きっ子(→2022.1.23)として華々しく最後を飾ろうという決意。

初陣がサッカーのナイター観戦なのはかなり大変な状況だが、いろいろ撮って早いところ慣れてしまおうというわけだ。

L: ウォーミングアップ開始。長野の監督は大木さんの弟子にあたる藤本主税。最初のパス練習はそれっぽかった。

C: 選手入場時の演出。きれいなものである。 R: アウェイゴール裏は平日のわりにはがんばっている印象。

状況を整理しておく。両クラブとも今季から新監督を迎えており、松本は横浜FCで長くプレーした早川知伸。

長野は阿波踊りパフォーマンスで有名な藤本主税。藤本監督は熊本・大木監督の下でヘッドコーチを務めていた。

ちなみに早川監督も藤本監督も僕と同じ1977年生まれである。活躍する同学年との差、イヤんなっちゃいますなァ。

順位は松本が11位、長野が17位と実に冴えない。3日前に天皇杯予選の長野県サッカー選手権大会が開催されており、

松本が1-0で勝利した。というわけで今年の信州ダービー第1戦は、松本が先勝した状況。本日が第2戦となるのだ。

L: 試合開始。長野はパスミスが多く、松本にボールをプレゼントする場面が目立った。 C: 中盤の守備がユルい。

R: 松本の山本がシュート。ホームで先制されて、松本はかなり積極的に攻める。しかしなかなかゴールを割れない。

先制したのは長野。前半21分、安藤の浮き球のパスに抜け出した三田が頭で合わせて、わりとあっさりゴール。

新デジカメでいちおう撮ったけど、慣れていないので色の加減が上手くいかず、ピントもイマイチだったので貼らない。

試行錯誤してみた結果、連写にした方がまともな写真になることがわかってきた。データ量が増えるのが悩ましい。

また、カメラを下から構えると色合いが白くなる。上から見る感じで、地面の比率を増やすと本来の色になるようだ。

L: 新デジカメに慣れてきた一枚。 C: 圧力をかける松本に対して長野は割り切って守備に専念する感じ。 R: 惜しい一瞬。

長野が1-0とリードして前半終了。正直、両軍ともに信州ダービーにしては、あまり熱を感じないプレーぶりである。

松本には3日前に勝ったという余裕があるのだろうか。球際の勝負が明らかに以前よりユルく、いかにもJ3下位の対戦。

慣れてくると前のデジカメと遜色のない画が撮れるようになってきた。

慣れてくると前のデジカメと遜色のない画が撮れるようになってきた。

後半が始まってすぐの49分に松本が同点に追いつく。前半の長野の得点シーンに似た感じで、安永が浮き球のパスを出す。

すると菊井が落ち着いて目の前で一度バウンドさせてから、右足アウトサイドでGKをかわすループシュートを決めた。

L,C,R: 菊井の同点ゴール。バウンドさせた球をループでゴールに蹴り込んだ。連写だとだいぶ魅力的な仕上がりになる。

松本はさらに圧力を強め、53分にCKから長野のオウンゴールを誘発。これでかなりあっさりと逆転に成功してみせた。

松本はこの試合で11個のCKを奪っており、長野をしっかり押し込んでいた。が、追加点を奪いきれなかったのが痛い。

後半は松本が圧倒的に攻めるのだが、その攻撃は長野のパスミスから始まることが多く、なんとも情けない気分になる。

全体的に球際がヌルいのだ。積極性で相手のミスを誘うのではなく、相手の勝手なミスを待つプレーに留まっている。

松本としては長野がパスミスでボールをくれるので適度に構えていればいいのだ。そういう変な余裕があるためか、

ゴール前にまで踏み込んでも、相手GKを崩すまでの気迫が湧いてこない。そしてCKという結果で満足してしまっている。

チャンスをしっかりつくれたから、これを継続しているうちにいつか点を取れるだろう、という根拠のない過信が見える。

長野は中盤を組み立てられる存在がおらず、つなぐとミスすることもあり、半ばクリアのロングボールで対処するだけ。

下位どうしだから成り立っているように見えてしまう試合だが、上位と対等に戦えるとは到底思えない緩慢な内容である。

L: CKの混戦からオウンゴールで松本が逆転。この試合は松本がCKを奪う場面が非常に多く、その点は理想的だったが。

C: 長野の攻撃。右から3番目の選手がボールを持っているが、他の選手が動かない。リードされているにもかかわらず淡泊。

R: 忽那のクロスに三田が頭で合わせるがゴールならず。長野はシュート数で松本に圧倒的な差をつけられた。

85分、松本が攻め続ける中で長野はCKを奪うと、キッカーの忽那が最も混み合っているエリアにボールを入れる。

これを古賀が頭で合わせて長野が同点に追いついた。客観的に見れば、ダメ押し点を奪えない松本に罰が与えられた、

そういう感触のゴールである。シュート自体は見事なものだったけど、両軍とも詰めの甘さを露呈する内容に終始。

L,C,R: 長野が同点に追いついたシーン。CKに古賀(46番)が頭で合わせてゴール。どっちも2点目はCK絡みだったなあ。

そのまま2-2のドローで試合終了。これを熱戦などとは絶対に呼べない。両軍とも昨年より確実に下手になっている。

前に、サッカーってのは「2点を奪われるかどうか」が焦点となるスポーツなのかもしれない、と書いた(→2012.8.5)。

プロの試合ならラッキーパンチが1回はあっても、2回も入らないはずなのである。問題があるから2回も入るのだ。

松本も長野も攻守が緩慢だから、2-2というスコアになった。本当の熱戦なら、スコアレスの締まった内容になるか、

ギリギリの勝負の結果としての1-1になるか、もっと得点を奪い合う激しいスコアになるか、これらのうちのどれかだ。

両軍ともに中途半端だからこその2-2という結果なのである。J3の下位らしい、だらしないプレーの応酬としての2-2。

平日にかなり無理をして観戦するだけの価値があるゲームではなかった。正直、こんな内容なら信州ダービーの観戦、

もうやめちゃってもいいかな、という気持ちになるくらいだった。選手がどんどん下手になっているんだもん、つらい。

試合終了。ちなみに観客は9,343人だった。

試合終了。ちなみに観客は9,343人だった。

メインスタンドからの帰り道だと暗い中でシャトルバス乗り場の案内が少なく、盛大に迷ってしまった。

さらにバスの数じたいが足りなくて、駅から戻ってくるまで待たされた。プレーだけじゃなくて運営もグダグダかよと、

なんとも悲しい気分になってしまったではないか。信州ダービーグッズもぜんぜんなかったし、やる気を感じない。

松本も長野も、早く意識を大幅に変えないと、取り返しのつかないこと(→2024.12.7)になるかもしれないぜ。

本当にそれがシャレにならないと思えるくらい、すべてにおいて低調な内容だった。これ以上失望させんなよ。

■2025.5.13 (Tue.)

DIG研修を受けてきた。DIGとは災害が起きたときにどうなるか地図を囲んで考えよう、という「災害図上訓練」のこと。

「Disaster(災害)」「Imagination(想像力)」「Game(ゲーム)」の頭文字をとって、「DIG」というわけだ。

まず鉄道や主要な道路をチェック。これらは災害時には使えない。あとは津波や洪水の危険性がある川もチェック。

続いて避難場所として使える公園や寺、備蓄機能のある公共施設や学校、生活必需品が確保できるコンビニなどをチェック。

医療機関もチェック。色分けして線を引いたりシールを貼ったりすることで、危険な箇所と安全な箇所が見えてくる。

ハザードマップも活用し、どの場所にいたらどこに避難するのが合理的か、あれこれ考える。まあ地理の範囲ですけどな。

本当は実際に現地を歩いて答え合わせするところまでやるべきなのだが、今回は省略。でも一度は経験を積んでおきたい。

地震による津波被害や液状化現象、あるいは集中豪雨による冠水やら土砂崩れやら、災害にもさまざまな種類がある。

その違いをきちんと確認したうえでやらないと細かいところまで見えてこないのだが、そこまでやる時間はさすがにない。

夏休みあたりに一日しっかり使ってフィールドワークをやってみるべきか、と考えるくらいには勉強になったのであった。

■2025.5.12 (Mon.)

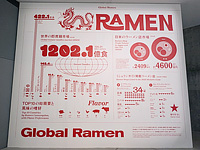

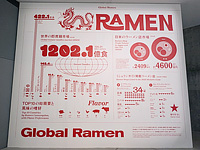

2日前に見た、21_21 DESIGN SIGHTでやっている『ラーメンどんぶり展』について書いておくのだ。

日本各地のラーメン屋からどんぶりをもらってきた人がいて、その人のコレクションを中心にラーメンどんぶりを研究。

L: 入口には暖簾。左端には「味自慢」ならぬ「丼自慢」の文字が入っている。 C: 特大ラーメンどんぶりオブジェ。

R: 展示室に入る前に、ラーメンについての各種統計データや歴史などがこんな感じでまとめられていた。

ラーメン屋の店内を意識したイントロダクション。

ラーメン屋の店内を意識したイントロダクション。

イントロダクションで有名マンガのラーメンシーンを抜き出したパネルが掲げられており、なかなか納得のラインナップ。

そして展示は大勝軒・山岸一雄氏のラーメン人生60周年記念パーティのために制作されたというどんぶりでスタート。

L: やはり最もホットなラーメンマンガは『ラーメン発見伝』シリーズだわな。そしてこのコマだわな(→2024.1.19)。

C: ちきしょう、よくわかってやがる。 R: これまた強烈なコマを持ってきたなあ。いいセンスであると思う。

ラーメン史を象徴する「ヒストリカルどんぶり」とのこと。長野県出身なのよね。

ラーメン史を象徴する「ヒストリカルどんぶり」とのこと。長野県出身なのよね。

まずは圧巻のラーメンどんぶりコレクションで、多種多様なデザインにうっとり。しかし並んでいる姿は壮観だが、

ひとつひとつを丁寧に見ていくような展示ではなく、ただ数で圧倒されるだけになってしまう。また、解説もないので、

それぞれのどんぶりにまつわるストーリーが見えてこない。自分は御守マニアだが、もしコレクションを展示するなら、

これは気をつけなければいけない点だろう、と思うのであった。より面白がれるツボを示すことが重要なのだと学んだ。

L,C,R: 展示されている全国各店のラーメンどんぶり。圧巻ではあるが、ただ眺めるだけとは芸がないのであった。

L: 左は喜多方のまこと食堂。ぜひ食いたいと思いつつ15年が経過している。右は赤湯温泉の龍上海(→2023.5.20)。

C: 奈良県の誇る2大天理ラーメンの一角、天理スタミナラーメン(→2012.2.18/2016.5.22/2022.10.10)。

R: なんと上海楼のどんぶりもあった!

久しく行ってないなあ。実家は昔は上海楼派だったけど今は新京亭派なのね。

この展覧会の主役はもちろんラーメンどんぶりではあるが、ラーメン自体についてもかなり細かく研究しており、

かなり意欲的な展示がなされていた。ラーメンをあの手この手できちんと面白がろうという精神は大いに評価したい。

L:

「ラーメンと丼の解剖」コーナー。 C: 左からニンニク油、ネギ油、鶏油。それぞれの香りを体験する。 R: 具材。

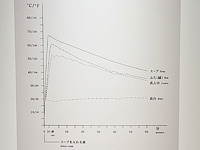

L: 麺。 C: 食感についての展示。 R: 丼の形状について。器業界では反高台(そりこうだい)丼と呼ばれる形だと。

L: ラーメンどんぶりの模様の転写シート。模様はラーメンが日本に広まった時期、中国風を演出するため独自に付けられた。

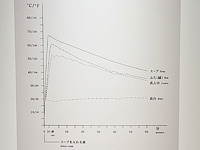

C: 80℃のスープをどんぶりに入れてから30秒後の、スープとどんぶり各所の温度。スープ自体は約66℃となるとのこと。

R: どんぶり各所の温度変化のグラフ。スープが最も高温なのは当然だが、器の縁の方が真ん中よりも常に高い温度である。

L: どんぶりを叩いて音を鳴らす装置。 C: 音の高さは1439Hz前後、音階にするとF#6だと。 R: どんぶりの断面。

L:

ラーメンどんぶりの原料。奥が左から珪砂、カオリン、クデ。手前が左から木節粘土、陶石、蛙目(がいろめ)粘土、藻珪。

C: ラーメンどんぶりの石膏型。 R: 最後はレンゲ。ただしスープを飲む道具として普及したのは1980年代以降とのこと。

後半戦は著名人がデザインしたラーメンどんぶりの展示。しかし正直、こちらはイマイチなものがほとんどだった。

だいたいが「客のためのデザイン」ではなく「自分のためのアート」なので、魅力的になるはずなどないのである。

特に食欲がなくなるやつは最低だ。こういうところで頭の良さってはっきり出るなあ、と妙に実感するのであった。

L: 「アーティストラーメンどんぶり」の展示コーナー。 C: 片桐仁の作品。まあ、ラーメンズ(現在は活動終了)だもんな。

R: 糸井重里の作品。漢数字の素数と円周率を渦巻くように配置。どんぶりの底には「丼宙」の文字。

L:

土井善晴の作品。太陽と月をあしらった「日月国民麺鉢」。 C,R: 竹中直人の作品。まあなんというか、なんとも。

L:

細川護煕の作品。龍がモチーフ。 C: 横尾忠則の作品。「とんこつラーメンを食べてしっかりした骨をつくりましょう。」

R: 拡大するとこんな感じ。やはりデザイナーとしての横尾忠則は凄まじい(→2021.7.30)。あらためてその事実を実感。

デザインで食っている人の作品は、両極端に分かれた印象。エゴを抑制した人ほどきちんとしたデザインになっており、

共感を得られる仕上がりになっていた。実際に店で出てきても困らないと感じた作品の写真をいくつか貼り付けてみる。

L: 永井一史の作品。“ラーメン地球儀”とのこと。 C: 佐藤晃一の作品。レンゲに国連マークをあしらっているのが非凡である。

R: 展覧会ディレクター・佐藤卓の作品。エゴな丼ではなく、きちんと客に出す丼としてデザインしているのがさすがだと思う。

L: 仲條正義の作品。「自分用に考えました」とのことだが、店名を絡めたデザインとして考えるとインパクトが強くてさすが。

C: 浅葉克己の作品。「ラーメンを手旗で発信」とのこと。アイデアは好きなのだが、おいしそうな色で配置してほしかった。

R: 東京五輪のエンブレムで笑わせてくれた佐野研二郎の作品。金継ぎを参考にしているが、豆絞りで統一する方が魅力的だった。

胸クソが悪いが、ダメな例も挙げておく。やはり人間として最低限の良識は欲しいところだが、それがない。

こういう連中が社会で一定の評価を受けてしまっているのが信じられない。消費社会と品性は両立できないものかね。

L: 田名網敬一の作品。スープに蜘蛛が落ちたトラウマがあるそうだ。コイツは本当に救いがたいバカだな、と思う(→2024.9.24)。

R: 祖父江慎の作品。奇を衒うことしかできない性質はかわいそうだなあ、ただただ「憐れ」の一言だなあ、と思うのみである。

最後の部屋では美濃焼(→2018.8.13)について。日本におけるラーメンどんぶりの実に90%が美濃焼だそうで、

耐久性と保温性に秘訣があるみたい。さすがに9割というのは凄まじい占有率であり、それでは簡単に納得できない。

流通面も掘り下げるべきだし、どうせなら実際に他の焼き物といろいろ比較してみれば面白かったと思うのだが。

L: ラストは美濃焼についての展示。 R:

現代の美濃焼の作家によるさまざまな種類の焼き物の紹介。

L: オリジナルのどんぶりの絵を描くコーナーもラーメン屋風。 C: 待機列を思わせる休憩スペース。

R: すばらしいのは近場のラーメン屋を紹介するマップがあったこと。配慮が行き届いておりますね。

21_21 DESIGN SIGHTにあまり良い印象はないのだが(→2024.1.28)、思っていたよりもずっと面白い展覧会だった。

とはいえ、ラーメンをめぐる社会学というレヴェルまではいかなかったのは残念。確かに一定の水準ではあるけど、

もっともっと面白くできたんじゃないかなあ、という感触が残る。まあこの展覧会を実行したこと自体が偉い。

■2025.5.11 (Sun.)

昭和100年映画祭から引き続き、さよなら丸の内TOEIがスタート! まずは『仁義なき戦い 広島死闘篇』なのだ。

『仁義なき戦い』(→2006.3.27/2025.4.7)は5作目までつくられたが、2作目のここまでは映画館で観ておこうと。

スケジュールに合う回が主演した北大路欣也のトーク回しかなかったので、ほぼ満員の2階席から鑑賞することに。

シリーズ全体の主人公は菅原文太演じる広能だが、今作は北大路欣也演じる山中正治が主人公である。

おかげでどこかZガンダム感(→2014.5.28)のある上手い続編となっている。もともと群像劇気味ではあるが、

狭い呉から広島まで舞台となることで、ヤクザの世界全体が客観的に見えてくる仕掛けとして機能している。

また千葉真一演じる大友の狂気が凄まじい。北大路欣也が言いだしてクランクイン直前に主役交代となったが、

どう考えてもそれで正解。成田三樹夫の持ち味も存分に発揮されており、シリーズ全体の魅力がさらに深まった。

このシリーズはキャラクターが確立されているからこその安定感があるのだ。その辺もガンダムと妙に重なると思う。

しかしながら大友がいなくなってからは、かなり話がダレてしまう。絶対的な存在感の悪役が急に消えてしまえば、

物語の面白みは半減してしまうのも当然なのだ。暗い中の逃亡劇も、いきなりアート方面に振った唐突感でイマイチ。

それでも広能のいい感じの立ち位置を生かし、事態を客観視してまとめるラストはバランスのとれた締め方で納得。

まっすぐゆえに使い捨てられる哀しみに、やはり最後は広能じゃないと締まらんのう、と思わせる見事さなのであった。

北大路欣也は1階席最後列で一緒に鑑賞したそうで、アフタートークではひたすら映画界の先輩へのリスペクト発言。

司会の笠井信輔の質問と北大路欣也のしゃべりたいことがどうもイマイチ噛み合っていねえなあ、と思っているうちに終了。

とはいえ当事者が語る伝説は格段に面白い。映画も観ておいてよかったし、トークも聴けてよかった。総じて満足である。

■2025.5.10 (Sat.)

国立新美術館でやっている『リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s-1970s』を見たのでレヴュー。

20世紀に始まった住宅をめぐる革新的な試みを、衛生・素材・窓・キッチン・調度・メディア・ランドスケープという、

7つの観点から再考するそうで。特に14の邸宅を取り上げて写真やら模型やらであれこれ検証していく内容となっている。

L: 今回の展示では、モダニティの普及を支えたロジスティクスの象徴として「パレット」を展示台に採用している。

C: 展示室内の模型。それぞれのテーマを自由な順番で見ていく形式。 R: 展示の様子は入口付近でのみ撮影可能。

こちらがパレットを用いた実際の展示の様子。ふーん。

こちらがパレットを用いた実際の展示の様子。ふーん。

基本的に展示は撮影禁止だが、いろんな大学の研究室でつくった模型のみ撮影OKというパターンが多かった。

そんなわけでこちらも模型を中心に写真を貼り付けていくのだ。ただ写真を羅列するだけになってしまって申し訳ない。

でも後述するけど、展示の狙いどころがイマイチよくわからなかったのよね。カタログ的な紹介に終始していた感触。

L:

リナ=ボ=バルディ「カサ・デ・ヴィドロ(ガラスの家)」。 C,R: ルイス=カーン「フィッシャー邸」。

L:

エーロ=サーリネン+アレクサンダー=ジラード+ダン=カイリー「ミラー邸」。 C: 内部を上から覗き込んだところ。

R: リヴィングからそのまま引っ張ってサンクンガーデン的にソファを配置。広々している分だけ天井を低く感じると思う。

L: ジャック=ル=シュバリエ「電気スタンド」(右)、ピエール=シャロー「フロアー・スタンド 修道女」「椅子」(中・左)。

R:

ピエール=シャロー「書斎机」。左の写真の椅子とセットになっている。なお展示はここからバウハウスへと進んでいく感じ。

L:

ジャン=プルーヴェ「ナンシーの家」。 C: 模型の内部をクローズアップしてみた。プルーヴェらしい(→2022.10.16)。

R: 広瀬鎌二「SH-1」鉄骨原寸モデル。鉄骨を組んでガラス・コンクリ・レンガを足すというすごい発想。秘密基地感がある。

L: 1930年代品川区長者丸地区復原模型。長者丸地区は上大崎2丁目の高級住宅地。 C: その中の土浦亀城「土浦亀城邸」。

R: 土浦亀城邸の木造軸組模型。4年前は現地にあったが(→2021.7.31)、現在はPOLA青山ビルディングの敷地内に移築。

L,C,R: アルヴァ=アアルト「ムーラッツァロの実験住宅」。「夏の家」という名称もある。

湖畔に建っているということでこの模型だが、何がなんだか。

湖畔に建っているということでこの模型だが、何がなんだか。

ほぼ全編撮影OKで個人的にも最も気になったのが、藤井厚二「聴竹居」。竹中工務店に在籍していたこともあり、

竹中工務店がまとめた映像で概要を紹介。1928年の築だが、当時における和洋折衷のひとつの解答と言える住宅建築だ。

京都と大阪の間を行き来するたびに「見学してえなあ」と思ってはいるのだが、予約が面倒でなかなか実現しない。

今回の展示で詳しく知ることができて、これはぜひ聴竹居の見学を目的として関西に行くべきだろう、と反省した。

L,C,R: 藤井厚二「聴竹居」の展示はほぼすべて撮影OKだった。これらは展示写真をそのまま写したもの。

L:

「青海波 暖房器具」。こちらも藤井厚二によるデザイン。 C: 「聴竹居」の全体模型。奥に閑室。 R: 本屋の玄関。

L: 本屋の南側をクローズアップ。 C: 東側、玄関上空辺りから。 R: 閑室。藤井厚二がくつろぐための私的な空間。

僕が実物を見たことがあるものでは、菊竹清訓の「スカイハウス」(→2020.11.18)が展示されていた。

きちんと竣工当時の4枚のRC造壁柱でつくられた模型は眺めているだけでも迫力がある。愉快な菊竹メタボリズムだ。

個人的な印象としては、5年前に竣工している丹下健三自邸(→2018.9.13)をメタボリズムで再解釈した感じがする。

L: 菊竹清訓「スカイハウス」。南西からピロティを強調するアングル。 C: 崖の上、南東から見たところ。

R: 崖の上で反対側、北東から見たところ。現在のこっち側は木々がモサモサしていて浮いているのがわかりづらい。

L: 北西から見たところ。 C: 同じ方向で少し上から見る。 R: 中を覗き込んでみた。細かい部分もつくり込まれている。

天井にはスカイハウスのムーブネット。ムーブネットは外付けされた設備系のユニット。

天井にはスカイハウスのムーブネット。ムーブネットは外付けされた設備系のユニット。

L,C,R: 最後にフランク=ゲーリー「フランク&ベルタ・ゲーリー邸」。まあ、しょうもないポストモダンですな。

2階の展示は無料だが、どちらかというとPR目的。まずミース=ファン=デル=ローエ「ロー・ハウス」の原寸大展示で、

未完のプロジェクトを原寸大で実現するのは世界初とのこと。まあ正直、単なる部屋というか椅子の展示スペースってだけ。

ミース=ファン=デル=ローエ「ロー・ハウス」の原寸大展示。

ミース=ファン=デル=ローエ「ロー・ハウス」の原寸大展示。

L,C,R: むしろ置かれている各種ミースの名作椅子に座るだけの場所となっていた。椅子に座れること自体は有意義だけどね。

その奥は、名作家具の数々を体感する「リビング・モダニティ today」。まあこれは完全に家具メーカーのPRスペース。

いちおうすべての椅子に座ってみるが、どこかのショールームとぜんぜん変わらない感覚だった。ニンともカンとも。

L:

家具メーカーのPRスペースと化していた「リビング・モダニティ today」。そのための企画展だったのかよ!と思ってしまう。

C,R: YAMAGIWAではフランク=ロイド=ライト(→2012.2.26/2024.3.4)をイメージした家具を展開していた。なるほどなあ。

L: マルセル=ブロイヤーの「ワシリーチェア」に折りたたみ式機能を追加したモデル。

C:

ヴァルター=グロピウスのアームチェアにカトリン=グライリングがカラーリングしたやつ。

R:

ミース=ファン=デル=ローエのカンティレヴァーチェア。TECTAはバウハウス系を扱うメーカー。

L: マリオ=ベリーニの「カマレオンダ」。市役所みたいな公共空間にあるとうれしいやつだな、と思っている。

C: エーロ=サーリネンのカンファレンスチェア。 R: リッケ=フロストのソファとかいろいろ。うーん、デンマーク。

というわけで勉強になったことはなったのだが、ショールームみたいな感触もあって釈然としない部分もある。

イマイチ狙いどころがわからん展覧会だったのよね。カップルがデートで来てこんなオシャレな家住んでみたーい的な、

そういう使い方が多い展覧会だったのではないかと。まあ聴竹居をじっくり学べたので、僕は一定の満足を得られたけど。

■2025.5.9 (Fri.)

『ベン・ハー』を観たよ。ウィリアム=ワイラーでチャールトン=ヘストンでアカデミー賞11部門受賞(最多タイ)。

妹が瓦を落とすまで眠くて眠くて。しかしそこからは休憩を挟みつつ(上映時間212分)最後まで集中できた。

舞台はローマ支配下のユダヤだが、当時の状況の丁寧な再現が巨匠の大作ならではの映像で展開されて実に贅沢。

わかりやすい英語も印象的で(W. ワイラーはドイツ出身で完全な英語をしゃべれなかったそうだが)勉強になる。

そしてやはり戦車レースの迫力がとんでもない。これはぜひお茶の間やパソコンではなく映画館の大画面で観たいが、

上映時間が長すぎるのがさすがに難点。でもわざわざ映画館で観るだけの価値を大いに感じさせる大作なのであった。

さてストーリーだが、これは今でいう「なろう」感、追放からの「ざまぁ」系の構造になっていることが興味深い。

つまりそれは普遍的な構造なのだ。ただ『ベン・ハー』はそれをとんでもなくデカいスケールでやりきっているので、

文句を言わせないだけの作品に仕上がっている。これだけの規模でやってくれちゃったら、ぐうの音も出ませんのよ。

しかし人物の描写が巧みなのもまた確かだ。ベン=ハーが復讐に呑まれるかどうかで、観客の興味をうまく引っぱる。

(もちろんその根底には「汝の隣人(それは敵を含む)を愛せよ」的なキリストの教えを巧みに込めているわけで。)

ピラトも単純な悪役ではなく処世術に長けた人ということで、時の行政に忠実であることがキリストの処刑につながる、

その冷静さがリアルである。結果的にコテコテではあるが、時間をかけて丁寧に人物を描いているので違和感はない。

全体的な特徴としては、歌舞伎みたいなじっくり描写と大胆な展開飛ばし(→2008.1.13)のメリハリが指摘できる。

各シーンで出てくるキャストが限られているのが象徴的だ。登場人物と場所(舞台空間)がはっきり連動していて、

決まった場所には決まった人物しか出てこない。おかげでひとつひとつのシーンが主人公の中を明確に通過していき、

壮大な話なのだが物語が混迷することがない。これは作り手の事情かもしれないが、観客にとってわかりやすい効果だ。

(たとえばベン=ハーが養父アリウスとの縁を切るシーンはピラトとの1対1であり、肝心のアリウスは出てこない。

しかしそのため、話が変にこじれないで済む。また同時に上記のようなピラトの性格を提示するシーンにもなっている。)

この点は、やや演劇的である。一方で上映時間の長さにもつながっているが、全体の丁寧な印象にも寄与している感触。

「業病」であるからこそ原罪を背負ったキリストにより浄化されるわけで、話の落としどころはがっつりキリスト教だ。

さすがに宗教色が濃すぎる気はするが、その当時はこんなんだったんだろうなと、たいへん勉強になるので納得はできる。

有名な歴史的事件をうまく背景に取り込んだ物語は魅力的になる印象があるが(→2006.10.11)、これもそのひとつだ。

■2025.5.8 (Thu.)

昭和100年映画祭、最後を飾るのは『南極物語』なのだ。

めちゃくちゃ金がかかったけどめちゃくちゃ宣伝してめちゃくちゃ客が入った映画。

東映の社長は「犬がウロウロするだけで客が来るなら自分たちが苦労して映画撮る必要はない」と言ったそうだが、

正直あまり面白くはない。タロとジロが南極に置き去りにされるけど生き残って1年後に南極観測隊員と再会した実話を、

比較的忠実な感じで再現しているので、うーんなるほど、と言うしかないのである。人間側の苦悩もまあ、健さんだし。

思うに、1983年当時の日本人はこの件についてはちょっと感情的で、「タロ・ジロかわいそう」が多数派だったのだ。

しかし冷戦が終わって久しい21世紀では、「そりゃしょうがねえだろう、覚悟もしてたんだろ当然」という感覚で、

むしろ南極という環境に犬を連れていく問題点の方が気になっちゃう世の中なので、見方も変わっているわけだ。

そういう日本人の変化の方がむしろ興味深い。とはいえ、よくつくったという種類の映画であるのは間違いない。

南極と北極を股にかけるロケもそうだし、動物を前面に出して使う展開もそうだ。現実を映像として収めるために、

これだけ時間と金をかけることはもうできまい。ぜんぶをひっくるめて「昭和は遠くなりにけり」という映画である。

そういえばなぜか『子猫物語』は実際に当時映画館で観たのだが、フジテレビはそういう鉱脈を見つけていたわけだ。

『タスマニア物語』なんてのもあったなあ。『南極物語』の成功体験の大きさを今になって確認したのであった。

■2025.5.7 (Wed.)

昭和100年映画祭、第15弾は『昭和残俠伝』である。

神津組と新誠会が対立している終戦直後の浅草闇市が舞台。新誠会のやり口はとことん汚く、神津組の組長が殺される。

復員した寺島(高倉健)が跡を継いで我慢に我慢を重ねるが、マーケットを焼かれたことで堪忍袋の緒が切れてカチコミ。

神津組客分の風間(池部良)も相棒として暴れるが、みんなどんどん死んでいく滅びの美学が強調されている印象。

ラストシーンで寺島が生きていることが示されるが、姿は見せずにマーケット再建よかったよかったチャンチャンエンド。

まあそんな具合に典型的な高倉健のヤクザ映画ということになろうか。昭和の基本を学んだのであった。以上。

■2025.5.6 (Tue.)

昭和100年映画祭、第14弾は『大魔神』なのだ。顔の前を腕が通ると怒りの形相に変化する、ってやつですな。

大映お得意の時代劇とガメラで鍛えた特撮のハイブリッド作品。よけいなことをほとんどやらないのでテンポはいい。

でも話としてはそれだけである。本当に何の工夫もなくて、理不尽な仕打ちの連発からのカタルシスに特化している。

対照的に、特撮ならでは画づくりの努力はよく伝わってくる。地割れや壊れる建物などいい感じのシーンもあったのだが、

岩が軽すぎるのが見え見えでちょっともったいない。簡単に転がってほしくないし、転がるなら割れて質量が減るべきだ。

発泡スチロール感のある岩を見ると、『風雲!たけし城』(→2019.2.16/2023.2.13)を無意識に思いだしてしまうのだ。

抗えない怒濤の不幸という理不尽に対し、人間の力が到底及ばない魔神の暴力という理不尽がぶつかる。

理性をキーワードにすれば物語をもっと深められたはずだが、そこまでやる余力はなかったか、というのが感想。

初代の『ゴジラ』はその辺をめちゃくちゃきちんとやっていたので(→2014.7.11)、完成度にかなりの差を感じる。

まあ大映らしくエンタメに徹しているとも言えるのだが。埴輪(→2024.11.2)というモチーフを再発見したのと、

怒りで顔が変わるアイデアは偉大ではある。でもそれだけに、もっともっと魅力的にできたと思うんだよなあ。

■2025.5.5 (Mon.)

14時飯田駅前発のバスに乗り込んだのだが、「4号車」とか言う声が聞こえてきてGWの恐ろしさを痛感。

伊賀良のバス停はとんでもない人口密度なのであった。こうして飯田は過疎化していくのかね、なんて思う。

双葉SAに着いたのでテンヨのビミサン(醤油代わりに使っている)を買っておくかと売り場に行ったら、

黄金の武田信玄像が鎮座しておりさすがに呆れてしまった。これでいいのか、山梨県民。……いいのか。

どういう発想でこれが設置されたのか知りたい。

どういう発想でこれが設置されたのか知りたい。

寝ていたのでもっとひどい箇所があったかもしれんが、上野原辺りで致命的な渋滞にハマったようだ。

相模湖を抜けてからはわりとスムーズに小仏トンネルに突入したが、八王子から日野にかけてまた渋滞。

18時15分にバスタ新宿到着予定だったのが、21時11分到着でほぼ3時間遅れ。お疲れ様でした。

■2025.5.4 (Sun.)

いよいよ屋久島計画を詰めるのである。バヒさん宅にMacBookAirを持ち込んで予約を入れていく。

バヒさんの都合がつくのがお盆前ということで日程が決まったのはいいが、飛行機のチケットが高いのなんの。

悲鳴をあげながら予約するわれわれなのであった。あまりにも料金が高いので僕は神戸経由で鹿児島入りする破目に。

宿やらレンタカーやらどうにかひととおり予約が完了して、あとは日頃の行いを良くして天命を待つのである。

昼にラーメンをいただくわれわれ。

昼にラーメンをいただくわれわれ。

解散すると、晩メシをいただくべく両親と出かける。途中で正月にサボっていた墓参りをするのであった。

貴女も入ってみませんか?

貴女も入ってみませんか?

意気揚々とベルディ(→2011.8.15)に乗り込んだものの、予約がいっぱいでピザにありつけず。さすがのGWである。

どうせどこへ行っても混んでいるので、駒ヶ根の明治亭でソースカツ丼をいただくことにする。店の前で並ぶ間に、

駐車場の車のナンバーを見てまわるのであった。名古屋・豊橋・一宮・尾張小牧・浜松など東海圏が多かったが、

多摩・横浜・川崎などの関東方面や、大阪・和泉・奈良といった関西圏からも客が来ていた。すごい人気である。

L: 明治亭のソースカツ丼。蓋が閉まらないぜアピールで提供される。 R: 明治亭のソースカツ丼の写真は初めてな気がする。

ピザは残念だったが、ソースカツ丼もおいしゅうございました。こんな具合に食っちゃ寝してたらそりゃ痩せませんわ。

■2025.5.3 (Sat.)

今年のGWは帰省してバヒサシさんと屋久島旅行についての打ち合わせをするのである。

本格的な話し合いは明日なのだが、今日は前哨戦ということで一緒に晩メシをいただいたのであった。

中央通りに新しくできたという居酒屋で南信の日本酒(喜久水・斬九郎・十六代九郎右衛門)を半合×3いただく。

アルコールの量としては日本酒がいちばん入るので久々にだいぶ調子に乗ったけど、質がいいから問題なしである。

しかし偶然なのか何なのか、「芳醇辛口」という珍しめな印象の酒ばかりだったような。よくわからんけど。

ふたりともいい気分で駅前の方に移動し、軽く散歩するなど時間調整してから2軒目は鉄板焼きの店へ。

もんじゃとお好み焼きでこれまた大満足なのであった。しかし飯田は飲み屋ばっかり増えているなあ。

L: もんじゃ焼きを前に興奮を隠せないバヒサシさん。 R: 見事な手さばきでお好み焼きをひっくり返すバヒサシさん。

その後はトシユキさんも合流して、バヒさん宅でクラフトジンの品評会が始まるのであった。いや、お強い。

■2025.5.2 (Fri.)

本日は校外学習ということでお台場へ。日本科学未来館からのスタートなのであった。僕はこの施設に来るのは初めて。

あまり期待しないで入ったのだが、想像を上回る(「下回る」か?)お粗末な内容で呆れ果てた。これはしょうもない。

L:

日本未来科学館。科学技術振興機構により2001年に開館。設計は日建設計+久米設計JVで、久米は設備設計の担当っぽい。

C: 中に入ると派手なアトリウム。 R: 1階のシンボルゾーンから見上げるシンボル展示「ジオ・コスモス」。

L: 3階の常設展示「未来をつくる」。たいへんフワッとしたテーマ設定で、意味がわからない。

C: シンボル展示「計算機と自然」。クソみたいなオブジェで何を表現したいのかサッパリ。

R:

オリジナルパートナーロボット「ケパラン」。NHK教育の番組に出てきそうな人形ってだけですな。

L:

「量子コンピュータ・ディスコ」DJ体験コーナー。『September』などディスコミュージック各曲のアレンジをやっているが。

C: 量子コンピュータについての展示の説明。結局は独りよがりで漠然とした文章頼りなのであった。何がやりたいのかねえ。

R:

「老いパーク」。老化による目・耳・運動器・脳の変化を疑似体験できる。行列つくらんでもみんな50年後には体験できるぞ。

生徒がAIに「バスで見かける女の子が気になる」と相談。無駄の多い回答である。

生徒がAIに「バスで見かける女の子が気になる」と相談。無駄の多い回答である。

展示はどれも変にアートっ気があり、その分だけ焦点がズレている印象。伝えたい目的とその手段が噛み合っていない。

よけいな凝り方をすることで、かえって何を伝えたいのかがわかりづらくなっている。この本末転倒ぶりが凄まじかった。

そもそもがこの手の施設で「体験」を旗印にするのが傲慢なのである。「体験」とは受け手の話で、送り手の話ではない。

受け手がうまく受け止めて初めて「体験」が成り立つのだ。その成否は、送り手側が勝手に決めることではないのだ。

だいぶ前に言語コミュニケーションの不完全性/不可能性、「誤読」について書いたが(→2009.2.18/2009.2.19)、

自分たちの展示を客がどう受け止めるのか、まるで想像ができていない。勘違いの自己陶酔が甚だしく、すべてが醜い。

行列で長時間待たされて、独りよがりで程度の低いアート作品ばかりを見せつけられる。こんな施設、ない方がいい。

L: 5階の常設展示「世界をさぐる」。こちらもフワッとしており3階との違いがわからない。入るとLE-7Aロケットエンジン。

C: 「100億人でサバイバル」。赤い玉が災害で、銀色の玉が熱。それがあちこちを転がる。表現が婉曲なうえに稚拙。

R: 「未読の宇宙」。光による宇宙観測、重力波の観測、ニュートリノ観測、粒子加速器実験の4つがテーマとのこと。

L: 「細胞たち研究開発中」。5つのシアターで細胞について学ぶそうだが、独房にしか見えないのであった。

C: 「プラネタリー・クライシス」。デザインの意図がよくわからない。書架で休憩スペースにしかなっていないような。

R:

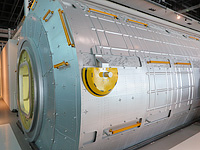

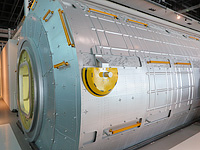

「こちら、国際宇宙ステーション」。種子島にもあった「きぼう」の模型(→2025.3.9)。側面に宇宙飛行士のサインあり。

「きぼう」に搭載される実験装置。上が溶液結晶化観測装置、下が細胞培養装置。

「きぼう」に搭載される実験装置。上が溶液結晶化観測装置、下が細胞培養装置。

科学技術振興機構の醜い自己陶酔・自己満足に付き合わされて怒りしかない。子どもだましにもならない下劣な施設。

国立科学博物館(→2010.9.4/2017.6.6)や名古屋市科学館(→2022.12.28)を知っている僕には、怒りしかなかった。

あまりに腹が立ったので、南極観測船「宗谷」(→2024.9.15)に寄ってクールダウン。GWの期間中ということでか、

満船飾(艦ではないので)+鯉のぼり仕様となっていた。船独特の楽しい文化にしっかり癒やされるのであった。

満船飾の宗谷。雨だったのが本当に残念である。

満船飾の宗谷。雨だったのが本当に残念である。

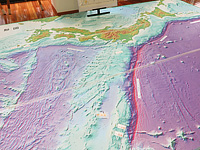

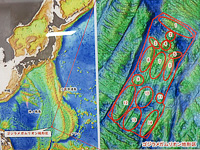

ここからは自由行動だが、僕は青海合同庁舎の1階に入っている海上保安庁海洋情報資料館にお邪魔することにした。

1871(明治4)年に政府は外国に頼らないで自力で海図を作成すべく、中央区築地に兵部省海軍部水路局を創設した。

その流れを汲む海上保安庁の海洋情報部の施設で、古海図や測量に関する資料、貴重な歴史的機器などが展示されている。

入口から入って左の窓側は現在の海洋情報業務がテーマで、海底の観測などについての最新の情報を知ることができる。

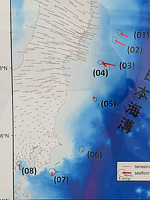

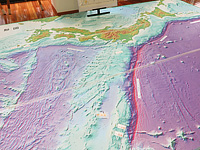

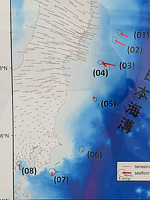

L: 海洋情報資料館、庁舎入口側の展示室。奥には海上保安庁が刊行する海図や水路誌などの閲覧コーナーがある。

C: 床には海底地形図。3Dメガネで見るとプレートの沈み込みとそれによる盛り上がりが一目瞭然。思わず声が出た。

R: ゴジラメガムリオン地形区。ムリオンはマントルが露出して固まったもので、巨大なのでゴジラにあやかった。

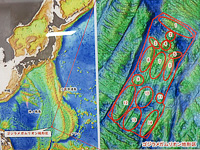

L:

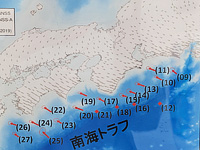

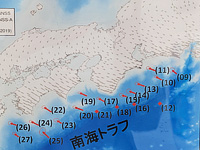

地殻変動の移動速度。日本海溝沿いの直近4年間のデータだが、地上と海底で矢印の方向が真逆なのだが……?

C: こちらは南海トラフ沿いの観測結果。矢印の方向は同じだが、全体的にしっかりと押し込まれている印象。

R: 海底基準局。船から海中へ投入され、自由落下で海底に設置される。これを測量船がモニターして地殻変動を観測する。

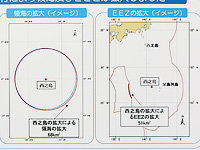

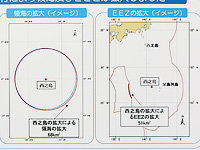

L: 小笠原・西之島の最新の海図。2013年の噴火は衝撃的だった。 C: 西之島で採取された溶岩。スポンジ状で穴が多数。

R: 西之島の面積が広がったことによって、領海が68平方km拡大した。またEEZ(排他的経済水域)も51平方km拡大した。

入口から右の奥まった展示室は、海図作製の機器や歴史についての展示。伊能忠敬(→2014.8.30)の活躍など、

江戸時代から日本はそれなりにいろいろやっていた(→2023.12.11)。しかし明治維新により近代化が急速に進むと、

欧米に追いつけ追い越せで全力の技術革新に取り組んでいく。特に海洋は諸外国と直接的な接点となる舞台なので、

かなり気合いを入れて組織や施設を整備していったことが窺える。たいへん興味深い展示ばかりで勉強になった。

海上保安庁というと中国や北朝鮮の不審船と戦っているイメージがあるが、こんな重要な役割もあるのだ。

L: 測量船「拓洋」の模型。 C: 測量船「第一天海丸」(上)と「天洋」(下)。第一天海丸はもともと戦前に竣工した漁船。

R: 一級図化機。航空写真から波浪状況を図化するために使われた機械で、1940年にドイツから潜水艦で運んで輸入した。

L:

潮候推算機。複雑な未来の潮汐現象を計算した。イギリス製の特注品で、1957年に海上保安庁の海洋情報部に設置された。

C: 1871(明治4)年に兵部省海軍部水路局が創設されたが、それ以来海上保安庁に残っている貴重な本も展示されている。

R:

『大東京鳥瞰写真図』より。1933年に撮影された航空写真で、こちらは大岡山周辺。左下には東工大の本館がある。

L: 星球儀。星の位置を確認し、その星が何座の何星かを確認する道具。 C: 天測計算器。数値をセットして位置を読み取る。

R:

六分儀。2地点の間の角度を測る携帯用機器。シンプルな四分儀に代わって八分儀が発明され、角度の大きい六分儀となった。

L:

東京海湾の海図の石版。海図の種版は明治中期から大正時代までドイツ産の石灰石で石版をつくって印刷していた。

C: 初代水路局長・柳楢悦(やなぎ・ならよし)。外国人を雇わずに海図をつくり、日本の海図の創始者とされている。

R:

海上保安庁のマスコットでタテゴトアザラシの「うみまる(兄)」と「うーみん(妹)」。実は身長2mと1m85cmでデカい。

日本の海図。日本水路協会の公式サイトから購入可能とのこと。後で買っちゃおうっと。

日本の海図。日本水路協会の公式サイトから購入可能とのこと。後で買っちゃおうっと。

海上保安庁海洋情報資料館こそ、もっとクローズアップされるべきだろう。日本科学未来館なんかブッ潰してしまえ。

◇

その後はお台場の某屋上でバーベキュー。晴れてりゃ絶景が楽しめたのに、雨のせいでなかなかの修羅場なのであった。

まさに天国と地獄。世界のミフネもびっくりだぜ。しかしそんな中でも黙々と働く大人って偉いと思う。感謝なのである。

L:

土砂降りのバーベキュー会場。 R: 目の前のレインボーブリッジがこの霞み具合。笑うしかない。

それでも生徒たちは思いっきり楽しんでおり何より。置かれている状況を楽しむ才能があるのはすばらしいことです。

■2025.5.1 (Thu.)

昭和100年映画祭、第13弾は『幻魔大戦』である。角川アニメーション映画の第1作。

平井和正と石ノ森章太郎の共作マンガ『幻魔大戦』がまずあって、平井和正が小説でリメイクして、それらが原作。

1983年の公開で、終末思想や超常現象・超能力ブーム、戦士症候群を下支えしたサブカル作品の嚆矢、という扱いみたい。

気持ち悪いなあ、というアニメは今までけっこう見てきたけど、つまんなくって死にそうになったアニメは初めてである。

どこで何をやっているのかわからないバトルマンガ(アニメ)は枚挙に暇がないが、その諸悪の根源、という感じだ。

ファンタジー脳(能?)のない僕には地獄のような2時間強なのであった。あまりにもつまらなくて拷問そのものだった。

きちんと読んだことないけど、結局これってやっとること『サイボーグ009』と変わらないんじゃないの?と思う。

石ノ森章太郎(→2018.8.18)は飽きないのか。絵は手塚に忠実で上手いだろうが、この人のストーリーには難がある。

『仮面ライダー』は公的二次創作の拡張が大成功した例だが、他人の手を借りないと物語を構成できない人なんだろう。

それで具体的なところから入っても抽象的な戦いになっていって、最後はよくわからないけど勝ったぜ、というエンド。

そんなものは最終的に飽きて寝ちゃう子どもの空想と大して変わらない。いったい何を楽しめというのだろう。

ヒロインの髪型が知らんうちに変わっているし、そもそも踊るおばさんが謎だし、すべてにおいて脈絡がない。

超能力とは物理的脈絡の否定だが、ストーリーの脈絡までも否定してしまった。観客に残されるのはただの苦痛である。

それでもいちおう褒める点を探せば、キューブリック(→2004.12.23)のように今までにない映像を生みだす想像力となる。

しかし結局は破壊シーンに収束する。なるほど大友克洋はここから破壊の見本市(→2021.2.27)に行くわけね、と納得。

一言で表現するなら、「汚物」。手段と目的を履き違えまくった汚物そのものですね、これは。

diary 2025.4.

diary 2025

index

「ROUND2 テクノロジーとアイデアの進化」の展示。

イエローデビルを例に、巨大キャラを背景として描くテクニックを紹介。

『逆転裁判6』の日本法廷。これも記念撮影スポット。

『モンスターハンター』。ヴィジュアルについてかなり細かく設定されている。

みんなめちゃくちゃ絵が上手いのであった。

バファローベル(左)とバファローブル(右)。バファローベルで何かに目覚める人多数。

わざわざ神戸まで観戦に来た甲斐があったなあ。