diary 2023.3.

diary 2023.4.

■2023.3.30 (Thu.)

旅行から現実に戻って「さあ、仕事をするぞ!」と思ったら、朝から腹痛。時を追うごとにひどくなる一方である。

どうにもならなくなって、豪快に年休3日を取った次の日にまた半日以上の年休という事態になるのであった。無念。

バスの車内で腹痛は増幅していき、電車の中でピークに。でも着いた駅の上が、いつも世話になっている病院なのだ。

飛び込んで手続きすると、しばらく横にならせてもらう。安静にしていたおかげで落ち着いた。各種検査の後、いざ診察。

結論としては腸に異状はなく、「腸が動きすぎての腹痛じゃないですかね」とのこと。「むしろ脂肪肝の方が心配」だと。

僕の感覚では2年に一度くらいのペースでどうにもならない腹痛が来るので、これを機に原因と対策を知りたかったのだが。

検査のデータ的に異状がないのであれば、まあ定期検診みたいなものだということで納得しておくことにする。

■2023.3.23 (Thu.)

おととい行った府中市美術館『春の江戸絵画まつり 江戸絵画お絵かき教室』について書いておく。

「春の江戸絵画まつり」は府中市美術館の恒例行事だそうで、今年で20回目になるとのこと。

そこで例年とは趣向を変えて、「描く」という行為や画材・技法に焦点を当てた内容にしたそうだ。

結果、純粋に作品を楽しむこともできるし、画家としての当事者意識についての理解も深められるし、

一粒で二度おいしい感じの展覧会となっていたと思う。府中市美術館はさすがにノウハウを持っているなあと感心。

展示されている作品じたいについても、円山応挙と長沢蘆雪を中心に伊藤若冲や与謝蕪村、谷文晁など、

有名どころをバランスよく押さえてたいへん充実した内容。この画家はこんな作風です、という特徴を概観できた。

復刻本展示ではあるが、耳鳥斎があったのも個人的にはうれしいポイントなのであった。美術館で見たのは初めてだ。

最も印象的だったのは司馬江漢。あらためてじっくり作品を見たが、こんなにすごいと思っていなかったので驚いた。

一人だけ明らかに明治に片足突っ込んでいる感じで、ここまで先進的だったのかと。今回最大の収穫ですな。

それにしてもやっぱり、府中市って金あるなあと思った。こんな展覧会を毎年できるって、すごいもんですよ。

■2023.3.22 (Wed.)

WBC決勝である。平日午前中の試合ということで生徒は上の空、いや教員が率先してスマホを見て固唾を呑んでいる状態。

僕はサッカーW杯・クロアチア戦の二の舞がイヤなので、どうせアメリカ打線が爆発するだろうとネガな覚悟を決め、

もしそうでない未来があった場合に喜べるような心理状態をつくって雑務に専念するのであった。ひねくれててごめんね!

隣の熱烈ベイスターズファンの先生は、推しの今永が先発ということで大興奮。そして気づけば職員室から消えていた。

そんなわけで果てしないソワソワ感が漂っていたが、不思議なことに歓声や絶叫はまったくなく、淡々と時間が流れる。

日本がチャンスをつくれば声があがるだろうし、アメリカ打線が爆発すれば悲鳴があがるはずだが、どちらもないのだ。

振り返るとこれは、スコアレスではないものの、あまりにも緊迫した試合展開となっていたから。読めなかったなあ。

9回に入ってようやく先生方から声が出る。1点リードで大谷が登板とのこと。マー君か!(これ →2013.9.26/2013.11.3)

ご厚意でスマホを皆さんと一緒に覗き込んで、最後のトラウトとの対戦を見る。なんだこれマンガかよ、と思ったら、

空振り三振でとことんマンガなのであった。こっちも思わずガッツポーズが出てしまったなあ。いやあ、お見事でした。

なお、優勝が決まったその瞬間、校舎には生徒たちの大歓声が響いたのであった。まあそりゃそうなるわな。

それにしても栗山監督は冴え渡っていた。9回の守備に準決勝で出番のなかった牧原を入れるところがセンス抜群である。

あとダルビッシュが偉かった。本当に偉かった。

世間はしばらく大騒ぎなんだろうけど、準決勝・決勝と非常に面白い内容の試合だったので、これはもうしょうがないわ。

現実の感動的なドラマはすべてを超えて赦されるのだ。選手も監督も他の国の人たちも、本当にお疲れ様でした。

■2023.3.21 (Tue.)

WBCの盛り上がりが、どうもなんか胡散臭いなあと思っていたのであります。マスコミがイキがっているなあと。

そんなんだから、姉歯メンバーによる「びゅくびゅくネットワーク」でみんなが中国戦で盛り上がっているのを尻目に、

「わしゃあ高知のネットカフェにおるき、テレビ見られんぜよ」と自ら蚊帳の外に突撃して空気を悪くしていたわけで。

いや本当に興味がなくて、別に日本が勝とうが負けようがどうでもよかったのである。アレだろ、栗山が監督なのは、

大谷を出場させる、ただそれだけのためなんだろ。監督の選定プロセスが不透明なのはサッカーで懲りとるぜよ、と。

で、今日の午前中は曇りということで、今年頂戴した分の御守を撮影する作業に専念していたのであった。

それでなんとなくテレビをつけたら、WBCは準決勝で、日本とメキシコが戦っている。撮影しつつ、ときどき画面を見る。

序盤はスコアレスで推移するが、佐々木朗希が3ランを浴びて日本がピンチに。得点圏にランナーを進めるたび、

相手のレフトにフライを取られてチャンスが消えるもどかしい展開。あまり期待しないでチラチラ見ていたが、

9回裏に大谷がツーベース、続く吉田が四球で一、二塁。吉田に代走・周東で、四番なのに延長大丈夫かよと思ったら、

村上が右中間を割ってサヨナラ。ふとスマホを見たら姉歯の面々が盛り上がっており、送った写真がこちら。

ここぞとばかり勝ち誇る人。

ここぞとばかり勝ち誇る人。

いや、これ采配ピタリではないか。ベンチに残ったのは牧原のみで、まさに全員野球での勝利である。栗山すごいぜ。

なるほどDH制で強打者ばかりの大会だと、捕手を使い切る事態は発生しうる。選手選考を含めて戦略が機能している。

何よりいちばんすげえと思ったのは、吉田に替えて周東という采配。ここで決着をつけるという意志とそれに応える選手。

あとネットで見た意見で、メキシコ視点だとギリギリを切り抜け続けたけど最後に力尽きたって感じになると指摘があり、

なるほどと納得。まあでも、メキシコのグッドルーザーぶりを引き出すような戦いができたことが大きいのだろう。

劇的な勝利はいいが、マスコミなんかの反応を見るに、みんな少し調子に乗りすぎな感もなくはない。

サッカーW杯のクロアチア戦を思いだす(→2022.12.5)。あの二の舞にはならないようにしていただきたい。

■2023.3.20 (Mon.)

たかぎ七彦『アンゴルモア 元寇合戦記』。前々から興味があったので読んでみた。現在は「博多編」が連載中。

文永の役(1回目の方)で、モンゴル軍が対馬に上陸して1週間ちょっとの戦いを描く。めちゃくちゃ強い主人公と、

ツンデレお姫様ヒロインというテンプレに、想像力で大いに膨らませた歴史を豪快に乗っけてみせる。

設定が設定なので、つらい戦い、つらい展開が続くことはわかっちゃいる。わかっちゃいるけど、やっぱりつらい。

そうなると一服の清涼剤としてツンデレお姫様ヒロインが機能せざるをえないのである。ひたすらに戦いとツンデレ姫。

フィクションを大胆に交えながらも、じっくり研究した現実の展開を追う想像力がすばらしい。描ききる画力もよい。

勉強になるマンガ(→2023.1.3)としてしっかり存在感がある作品だけど、これだけクオリティが高いとなると、

読者の側にとってはフィクションと事実の線引きが難しい。さらなる知識が必要となるよなあ、と思いつつ読む。

さて、クライマックスはそれまで以上に凄絶な戦いが展開される。わかっちゃいるけど、やっぱりつらい。

現実の凄絶さを表現するためには、犠牲者の数でそのまま示すことが必要だからである。もっと言うとただの数ではなく、

それまで活躍してきたキャラクターという「質を伴った量」で表現しなければならないのだ。だからひたすらにつらい。

でも対馬側の勝利条件は「一人でも生き残ること」なので、こりゃもう本質的にどうしょうもないのである。つらいけど。

対馬に行ったけど(→2018.11.5)、結局金田城には行っていない。そして浅茅湾をきちんと眺めていない。

これは本当に悔しい。このマンガを読んで、あらためて、対馬でやり残したことがいっぱいあるのを思いだした。

■2023.3.18 (Sat.)

サントリー美術館でやっている『没後190年 木米』を見てきたよ。ここんとこ美術館行きまくりでございますな。

さて、そもそも木米(もくべい)とは何者なのか。いろいろできる人だが、おそらく本人のアイデンティティは「陶工」。

屋号が「木屋」で氏が「青木」なので「木」、そして幼名の「八十八」を漢字一文字にまとめて「米」、それで「木米」。

特に煎茶器の領域で優れた作品を残したが、茶道の茶器から山水画までなんでもできた。江戸後期の代表的な文人だ。

彼にとって非常に大きかったのが中国の陶磁専門書である『陶説』で、これをもとに古典的な名作を再現していき、

そうして優れたデザインソースと確かな技術、多様な作風を身につけた。その凄みが存分に味わえる展示となっている。

感想としては、とにかく凄まじい。膨大な量の元ネタを消化したうえで、洗練されきった作品を生みだしているのだ。

たとえば、先月に見た中国・殷周時代の青銅器(→2023.2.23)などもそのひとつ。教養の幅が圧倒的に広いのである。

焼き物というとまずどこの産地であるかがポイントで、日本だと六古窯をはじめとして土地の名前が分類の初歩となる。

そして次はその土地のどの窯であるか、という話になってくるが、この時期にはすでに窯から個人へ焦点が移っている。

「どこの作品であるか」ではなく「誰の作品であるか」が重要で、展示されていた同時代の他の作家もレヴェルが高い。

そういう「できる人たち」が情報交換して切磋琢磨していたわけだ。ものすごい速度の進化を感じさせる作品ばかりだ。

(豊後竹田出身の田能村竹田(→2015.8.21)は、木米にとっていちばんの友人だった。彼の遺言を書き留めている。)

木米は間違いなくその最先端を行っていたはずで、ミニマルいける動物いける模写いけると、本当にオールラウンダー。

高い技量と広い教養で超絶いいとこ取りを連発していく。これは大袈裟でなく、デザインの究極形かもしれない。

奇抜さで勝負するような下品さは一切なく、古今東西の優れたセンスに敬意を払って新たな解釈を生みだしていく。

だから作品が強烈な個によってつくられているにもかかわらず、エゴをまったく感じさせない。共感がベースなのだ。

後半には木米の山水画も展示されており、かなり描き込む点や代赭の朱色を多用する点にわりと特徴がある。

全体的に力強さを感じさせるのは、師である池大雅の影響か。悪くないが、作陶が凄すぎるので、それと比べると霞む。

木米の作陶は、立体造形という領域に現れた総合芸術とでも言いたくなるほどのクオリティなのであった。圧倒的だね。

◇

本日、東急新横浜線が開業した。帰るときの行き先表示が「海老名」で、それが新鮮すぎてしばらく立ち尽くした。

目黒線は8両になってだいぶ変わったが、さらに変わってしまったのね。新幹線で新横浜から直で帰れるのはありがたい。

■2023.3.17 (Fri.)

教員が成績をつけている間に生徒たちはクラスマッチなのだが、終わって集合写真を撮るぞー!となったとき、

副担任の私は職員室で昼飯(今でもサラダと鶏肉)をいただいていたのであった。クラスの教室は職員室から最も遠く、

呼んで戻るのはとても大変なのである。で、どうなったかというと、生徒が以前撮っていた僕の写真を合成したそうで。

完成した写真を見せてもらったのだが、ほとんど違和感がない。……いや、これは恐ろしい時代になったなあと思う。

スマホでそんなに簡単に、そんなに早く、そんなに高い完成度でできてしまうとは。面白がる以上にちょっと怖いっス。

■2023.3.16 (Thu.)

渋谷は松濤にある戸栗美術館で『開館35周年記念特別展 初期伊万里・朝鮮陶磁』を見た。

なお、戸栗美術館は実業家の戸栗亨が創設した美術館で、東洋陶磁器のコレクションで知られている。

特に柿右衛門様式なんかが登場する前の初期伊万里に強く、また中国や朝鮮の陶磁器なども押さえているとのこと。

つまり今回の特別展は戸栗美術館の王道といっていい内容であるはずで、喜んで見に行ったわけである。

5年前、有田陶磁美術館を訪れたときのログをそのまま引用してみる(→2018.2.25)。

「僕の印象だと、1650年代までは素朴な作品が多いが、それ以降は急に華やかになる感じである。これはつまり、

酒井田柿右衛門の登場が有田焼に多大な影響を与えたということだろう。またこの時期からヨーロッパへの輸出が始まる。

そして磁器のアイデンティティとも言える素地の白さこそが技術の向上なのね、と納得。18世紀からはカラフルになる。」

戸栗美術館の言う初期伊万里とは、まさにこの「1650年代までの素朴な作品」である。本当にとても素朴なのだ。

多くの作品に、現在の有田のイメージからは考えられない形状の歪みがみられる。これは技術的な問題もあるのだろうが、

それ以上に織部的価値観(いわゆる織部好み)の残りではないか(参考までに『へうげもの』→2011.8.25/2018.5.13)。

歪みを面白がっているように思えるのだ。そういうこともあって、感触としてはまだむしろ陶器に近い感じがする。

そしてかなり民芸(→2013.9.29)に近い仕上がりとなっている。柿右衛門なんか緊張感のかたまりだけど、

初期伊万里は大らかでのびやかなのだ。無名の陶工たちの面白がりを素直に受け止めて過ごすのであった。

後半1/3は朝鮮の陶磁。10世紀から11世紀にかけて朝鮮半島では青磁が登場し、12世紀に最盛期を迎える。

しかし高麗の衰退とともに勢いが落ちていき、李氏朝鮮になると陶土に白土を化粧掛けした粉青沙器が主流となった。

(粉青沙器は「粉粧灰青沙器」の略語である。戸栗美術館は特に、鉄絵具を用いた「粉青鉄絵」が好みのようだ。)

このデザインがわりとイスラームというかシルクロードの匂いがする。やはり日本で言うと民芸のような香りが漂うのだ。

なお、粉青沙器の最盛期は15世紀で、この後の朝鮮は白磁へと向かう。李朝白磁は基本的に白のモノトーンで絵がない。

というわけで、単純に美術品としての評価云々というよりは、歴史的な視点や民芸的な視点で意義ある展示だった。

もう少し時代背景を強調して、歴史との絡みからの説明を充実させればもっと集客できるんじゃないかと思う。

それは美術館というよりは博物館に寄ることになるのだが、むしろそれだけの可能性を持った貴重な施設である。

■2023.3.15 (Wed.)

『聖戦士ダンバイン』全49話を無料動画でようやく見終わったのでレヴューを。GYAO!さんありがとう。

『ダンバイン』は1983年2月から翌年1月までやっていたので、放映当時の僕は5歳から6歳ということになる。

ということで、リアルタイムでは見ていない。おもちゃ屋でプラモを見た記憶はあるが、買ってつくることもなかった。

唯一のきちんとした記憶は、ダンバインのカップアイスがあり、当たりくじがついていたこと。黒い印刷で塗られていて、

外からは当たりかどうかがわからない。それを木下のケンちゃんと「当たりかなあ」なんて言いながら眺めた記憶のみだ。

この次のエルガイムから狂ったようにプラモをつくりはじめるんですけどね。とりあえずそんなところである。

世間的には再評価が進んでいるようで、なるほど現在の異世界ブームから考えると非常に先駆的な設定なのは確かだ。

空飛ぶ円盤状の兵器が「ドロ」というのは、現代のドローンを考えればものすごい大当たりじゃないかと衝撃を受けた。

そして第1話のテンポが非常にいい。よすぎるくらいだ。そんな具合に最初のうちは大いに感心しながら見ていたのだが、

あまりにもフラストレーション満載の展開に途中からかなりイライラする。マーベルが美人だから耐えることができた。

冗談抜きで、マーベルがいなかったら完全に投げ出していたはずだ。マーベルが報われることだけを希望に見続けたが、

最終回で完全にブチギレ。いや、これ、おかしいでしょ! というか、富野っていったい何なのこいつ? 理解できん。

はいここからネタバレでボロクソにいきますよー。

富野というとキャラクターを簡単に殺すことで有名というイメージがあるが、『ダンバイン』も結局そのとおりだった。

さっさと殺すか最後にまとめて殺すかの違いで、それまでやたらともったいぶっていたのが一気に玉砕となると、

付き合わされたこっちとしては壮大な時間の無駄でしかない。結局のところ異世界設定も消化しきれていないし。

たとえば『エリア88』だと、「サキ!! やめろ! やめてくれ! おれたちは…なんのために戦ったんだ!?

なんのために…エリア88はあったんだ…サキ!?」というきちんとした正面からの問いがあった(→2007.8.23)。

しかし『ダンバイン』の玉砕は、言ってみればただの「ごみの片付け」である。大風呂敷をそのままゴミ箱へ捨てただけ。

こんなものを評価する人の気が知れない。よっぽど世の中の面白い優れた作品を知らないんだな、とかわいそうに思う。

僕はもともと富野に対してかなり批判的だが(→2013.5.2/2014.5.28/2018.4.16)、『ダンバイン』で確信した。

この人、監督としての才能ないですよ。ハイパー化とかバリヤーとか、脳みそが子どもなんですよ。幼稚なんですよ。

ロボット手に持ってガシャガシャやっている勢いだけで、ストーリーを構築する能力はゼロ。客の補完で助けられている。

そもそも、キャラクターを生きた人間として扱っていない。だからモノローグでもないダイアローグでもないセリフで、

自己中心的で中途半端なつぶやきが繰り返される。「〜のか!」というセリフが多用されることが、象徴的であると思う。

(同じ「子ども向け」作品の土俵で言うと、『ウルトラセブン』(→2012.4.19)と比較すればその稚拙さがわかるだろう。)

こんなのが巨匠扱いされるってのが、アニメがメインカルチャーになりえなかった証左ではないのか、とすら思う。

アニメが長らく「子どものもの」という扱いを受け続け、今に至るまでサブカルチャーという枠で扱われ続けているのは、

富野程度の乏しい才能しか存在しなかったからじゃないのか。当時、本当に才能ある人がアニメに寄り付かなかった、

その理由は僕にはわからない。給料が安すぎたのか。ただ、富野が巨匠になっちゃうレヴェルってのは致命的だろう。

打ち切りで終盤が圧縮された『ガンダム』が再放送で運よく評価されたことで絶対的な評価を得てしまったわけだが、

もっと冷静にその能力を見つめる必要があるはずだ。もっとも、テレビシリーズについての才能は皆無であるにしても、

映画のような限られた時間ではきちんと能力を発揮できる人であるかもしれない。その点については留保しておく。

■2023.3.14 (Tue.)

高知旅行の最後の最後で飛行機が遅れたせいでよけいな疲れが発生したのか、まさかの寝坊。

ふだん家を出る時刻から15分が経ったところで目が覚める。気合いと根性でいつも乗るバスの次の便にどうにか滑り込む。

何食わぬ顔して職員室に入るが、いや本当に危なかった。それにしてもよくリカヴァーしたもんだと自分で呆れる。

さて本日はテストの返却日。2年生の地理Aが壊滅的だったのは、本質的に地理には応用問題しかないからか……。

いやそもそも、「地理には応用問題しかない」という僕の発想こそ、往年の論述地理に囚われたままなのかもしれない。

知っている知識を使って知らない問題を解くのが楽しい、という僕の感覚は、純真な高校生たちとはかけ離れているのだ。

本人はじゃれているつもりが実際は人間を襲っちゃっている猛獣、くらいの落差があるみたい。困ったものである。

■2023.3.7 (Tue.)

天気がよかったので、午後にお休みをもらって気ままな散歩をするのだ。

どうせ遠出は難しいので、近くて遠い溝の口、知っているようで知らない溝の口の周辺を歩きまわることにした。

公式には「溝口」と表記するのが正しい。しかし東急が「溝の口」、JR南武線が「溝ノ口」表記でゆれがある。

まあ「の」・「ノ」を入れなければ「みぞぐち」と読んでしまうからしょうがない。多摩丘陵から小川が現れる場所、

そんな地形をそのまま表現した名前である。大山街道と府中街道が交差する交通の要衝として発展してきた。

駅を出ると北に鎮座する溝口神社を目指す。道のカーヴがいかにも旧街道で、往時の雰囲気がよく残っている。

ただ、その分だけ方角がわかりづらい。地図で確認しながら進んでいかないと難しい。溝口大通りに入ると境内入口。

L: 溝口大通り(大山街道)に面する参道入口。 C: 進んでいく。よくこの参道がしっかり残っているなあと思う。

R: 境内に入って拝殿前から参道を振り返ったところ。店舗や住宅が多いこのエリアの過去の痕跡を保つ貴重な空間だ。

溝口神社はもともと赤城社という名称で、毘沙門天と弁財天を祀る神仏習合色の強い神社だった。

しかし明治に入って祭神を天照皇大御神に改めた。赤城で神仏習合で伊勢系というカオスさは溝の口の雰囲気に重なる。

御守を頂戴するが、兼務社である久地神社の「くじ御守」も頂戴した。となれば、そこまで参拝しなければなるまい。

L: 境内と拝殿。 C: 角度を変えて社殿を眺める。 R: 本殿は蔵造りっぽいのが面白い。関東大震災を受けて1934年に再建。

すぐ近くを流れる二ヶ領用水に出て、それに沿って遡っていく。今はすっかり住宅地の親水空間という趣だが、

かつてはこの辺りの農業を支えた重要な用水だった。江戸に移った徳川家康の命で1597(慶長2)年から14年かけて完成。

二ヶ領用水という名称は、川崎領と稲毛領にまたがっていたことによる。カモに鯉に、動物がいっぱいである。

L: 溝の口周辺を流れる二ヶ領用水。 C: 鯉がデカい。本当にデカい。 R: 国道246号南側の四阿。

L: 二ヶ領用水の上で国道246号をまたぐ歩道橋から西側を眺める。交差点の名前は「切通し」で、本当にThe 切通しって光景。

C: 歩道橋から二ヶ領用水を見下ろす。多摩丘陵と住宅、さっきの切通しも豪快だったが、実に神奈川県らしい光景だと思う。

R: 二ヶ領用水を久地円筒分水に向かって遡っていく。この辺りは「久地一丁目緑道」という名称であるようだ。

二ヶ領用水を遡っていった先にあるのは久地円筒分水である。1941年の完成で、国登録有形文化財となっている。

用水が通ったことで溝の口周辺は稲作地帯となったが、一方で水量の少ない時期を中心に水をめぐるトラブルが頻発した。

神奈川県・多摩川右岸農業水利改良事務所の所長となった平賀栄治は、新たな分水樋を設計してこの問題を解決に導いた。

サイフォンの原理で水を円筒から吹き上げさせ、その水を二ヶ領用水の灌漑面積を正確に反映した比率で区切ったのだ。

なるほど円筒分水の外側の円周からは均等に水があふれている(比率は、7.415:38.471:2.702:1.675とのこと)。

この発想じたいが見事であるし、完成したデザインも美しい。地震で傾いたらまたトラブルなんじゃないかとも思いつつ、

しばらくその造形美に見惚れる。背後の平瀬川側には分水を眺められる段差があり、落ち着いた雰囲気の公園みたいだ。

L: 二ヶ領用水を遡って久地円筒分水に到着。 C: 反対側から全体を眺めるとこんな感じ。 R: 上でカモがひなたぼっこ中。

L: 久地円筒分水をクローズアップ。円周の比率を利用して正確に水を分けるという発想じたいがまず美しい。

C: 分水から延びる水路。モダンきわまりないぜ。 R: 脇で菜の花が咲いていた。もうすっかり春でざいますなあ。

久地円筒分水から平瀬川を渡ってすぐのところに久地神社が鎮座している。かつてはこちらも赤城社という名前で、

溝口神社と同じように毘沙門天と弁財天を祀っていたそうだ。くじ運よくなりますように、と欲にまみれたお願いをする。

L: 久地神社の境内入口。 C: 拝殿。現在の社殿は1966年の再建。 R: 角度を変えて本殿など。

以上で散歩はおしまい。貴重な平日の午後の自由時間を実に優雅に過ごすことができたのであった。

■2023.3.6 (Mon.)

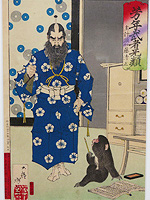

昨日見た、三菱一号館美術館でやっている『芳幾・芳年―国芳門下の2大ライバル』について書いておくよ。

世間的には兄弟子の落合芳幾よりは、弟弟子の月岡芳年の方が有名である。「最後の浮世絵師」なんて異名もある。

身近なところでは、Wikipediaの歴史上の人物のページで肖像画代わりに彼の作品が使われていることが多いと思う。

それに惹かれたこともあって、ぜひじっくり見てやろうと行ってきたわけだ。一部撮影OKということで大興奮。

L: 中庭から見た三菱一号館美術館。 R: 三菱一号館美術館から中庭を見たらこうなる。

今回の展覧会では、芳幾と芳年を徹底的に比較。もはや「対決」といったトーンで扱っているくらいだ。

そのおかげで両者の特徴がわかりやすい。意図のはっきりした展覧会は、無知な僕にはたいへんありがたい。

結論から言うと、芳幾は全体的に強弱が均等というかコントラストが弱い。それに対し芳年は焦点を絞って描く。

だから芳幾は平面的な印象になる。芳年はアングル、特に顔の角度にこだわりが強くてそこを個性の源としている。

また、芳幾は師匠・歌川国芳の作風に非常に忠実である。特に武者絵のポートレートは奇を衒わない正統派で、

「一人の人物を代表する一枚絵」という観点からすれば抜群に優れている。その点、芳年は外連味がありすぎる。

でもその独創性こそ、月岡芳年の名を高めているものである。確かな腕とぶっ飛んだ発想は、今も古さを感じさせない。

L: 月岡芳年『羅城門渡辺綱鬼腕斬之図』。頼光四天王の筆頭・渡辺綱(→2020.8.17)が鬼の腕を斬り落とす。 C: 上の鬼。

R: 下には渡辺綱。これ以降、鬼の方が逃げちゃうから全国の渡辺さんは節分で「鬼は外」って言わない、ってやつですな。

L: 落合芳幾『与ハなさけ浮名の横ぐし』。芳幾はこのような強弱をつけない集合絵の作品に強みを発揮している印象だ。

C: 同じく芳幾『柳光若気競 きん八』。ある人物についての決定版といった感じのポートレート作品を描くのもまた強い。

R: 芳幾の『梅幸十種之内一ッ家』。コントラストが弱く均等的なので、物語の一場面を描くと焦点がぼやけてしまう印象。

今回の展示で最も楽しみにしていた作品のひとつが、芳年の『芳年武者无類』。「むしゃぶるい」と読む。

日本の歴史に名を残す武士たちを3年がかりで描き、1885(明治18)年に刊行された。「最後の浮世絵師」らしい作品。

撮れるだけ撮ってタイプに分けて並べてみたら、芳年の作風がある程度見えてきた。まず動的な対決シーンから。

L: 「日本武尊 川上梟師」。女装した日本武尊が熊襲の長を討つ場面。上下で対比することで躍動感を出している。

C: 「野見宿称 当麻蹴速」。相撲のルーツとなった戦いということで、両者がぶつかった瞬間。相撲の始まりの始まりだな。

R: 「源牛若丸 熊坂長範」。牛若丸と戦っているのは弁慶ではなく盗賊の熊坂長範。こちらは体格差を強調する横の対比。

次に静的な対比。浮世絵らしくタイトルが入ることを考慮して画面をいっぱいに使うと、配置は対角が基本となる。

そうなると顔の角度や視線のとり方が重要になってくるわけだが、そこは芳年が最も得意としているところ。上手え。

L: 「源頼光 阪田公時」。いわゆる金太郎が頼光四天王になるきっかけですかな。何から何まで違いがありすぎる。

C: 「相模守北條最明寺入道時頼」。いわゆる鉢の木。顔を見せないことでさらに対比が深まる。色の使い方も巧みなのだ。

R: 「主計頭加藤清正」。猿が筆を手に取り本を汚すが、清正は「そんなに勉強がしたいのか」と許す。直立が性格を示す。

芳年は動きのある絵だけでなく、まっすぐ立つ姿もよく描いている。が、そこは芳年、印象に残るアングルを追求し、

それぞれの武者たちの特徴を出している。歌川国芳や落合芳幾は『太平記英勇伝』で正統派のポートレートを描いたが、

芳年の場合には横を向くわ後ろを向くわでやりたい放題。でもそのチャレンジ精神は間違いなく国芳の意志を継ぐものだ。

L: 「鎮西八郎源為朝」。これは島に流された後と思われるが、姿勢・服装・色彩としっかり対比させている。

C: 「木下藤吉郎」。後の豊臣秀吉の初陣。今川義元側で奮闘し、敵の北条氏康配下・伊東祐国の首を取った場面。

R: 「山中鹿之助幸盛」。なお、芳年は最晩年の『月百姿』では、月から見た真っ正面の山中鹿之介を描いている。

特に大胆なアングルの作品を挙げてみる。もはやマンガの1コマを抜き出したようなセンスであると感じる。

ここまで来てしまうと、「最後の浮世絵師」という呼び方も納得がいく。やりきっちゃった感があるもんなあ。

L: 「平相国清盛」。清盛が音戸の瀬戸を開削するとき、沈む夕日を呼び戻して完成させたという伝説にもとづく。

C: 「畠山庄司重忠」。一ノ谷の戦い(鵯越え)で馬を背負う姿が一般的だろうが、乱に敗れた背中を描くのがすげえ。

R: 「曽我五郎時宗 五所五郎丸」。仇討ちを果たした後、曽我兄弟の弟・五郎は頼朝を襲うが五所五郎丸に取り押さえられる。

せっかくなので源平の有名人と戦国大名・武将をどうぞ。ちなみに両者の間の室町関係は扱いが本当に少なくて、

あったとしても新田義貞をはじめとする南朝方ばかり。その辺に明治という時代の価値観がうかがえる。

L: 「相模次郎平将門」。 C: 「左兵衛佐源頼朝」。 R: 「九郎判官源義経 武蔵坊弁慶」。

L: 「弾正忠松永久秀」。切腹の際に古天明平蜘蛛を叩き割るの図。個人的にはやっぱり爆死してほしいなあと思う。

C: 「武田大膳大夫晴信入道信玄」。 R: 「弾正正弼上杉謙信入道輝虎」。芳年だとこんな感じになるわけだ。

さて、江戸が終わって明治となって、落合芳幾は浮世絵からの転身をいち早く果たした。東京日日新聞の創刊に参加し、

新聞錦絵というジャンルを生みだす。まあ要するに、週刊誌のスクープ写真のような感覚で絵を描いてみせたわけである。

なるほど、もともとあった浮世絵との相性は抜群である。芳幾のスタンダード志向はここでかなりの威力を発揮した。

L: 「東京日々新聞 四十号」。九代目市川團十郎の演技に感動した欧米人が楽屋を訪れて煙草をプレゼントしたの図。

C: 「九百七十五号」。痴情のもつれによる殺人事件の図。 R: 「千十五号」。浮気した女房に熨斗をつけて追い出すの図。

対する芳年も、郵便報知新聞で新聞錦絵を描く。やはり構図のとり方が巧みで、浮世絵の範疇を超えた感がある。

記事の文章を枠で明確に分けているところに、「最後の浮世絵師」らしい矜持を感じるところである。

L: 「郵便報知新聞 第五百三十二号」。盗癖のある妹を懲らしめるの図だが、日本人はエログロ好きなんやなあと思わされる。

C: 「第六百三号」。心中を阻止するの図。 R: 「第六百六十三号」。謎の化け物が出たの図。昔も東スポあったんやなあと。

展示の最後を飾るのは、月岡芳年の『月百姿』。その名のとおり、「月」をテーマにした100枚の作品である。

1885(明治18)年から8年がかりで描かれ、刊行されたのは1892(明治25)年で芳年の死の直後。つまり遺作の大作だ。

L: #11「雨後の山月 時致」。さっき取り押さえられていた曽我五郎時宗(時致)。月を思わせる体勢になっているのが見事。

C: #18「月夜釜 小鮒の源吾 嶋矢伴蔵」。元ネタは落語『釜泥』とのこと。このようなタッチも持っていることに驚かされる。

R: #19「朱雀門の月 博雅三位」。笛の音に惹かれた源博雅が男と笛を交換するが、その正体は鬼だった、という話。間接キス。

L: #26「卒塔婆の月」。老婆の正体は小野小町。 C: #76「石山月」。石山寺で『源氏物語』を構想する紫式部(→2010.3.26)。

R: #78「千代能」。千代能(千代野)は霜月騒動で敗れた安達泰盛の娘で、一族が滅亡すると出家して無学祖元の弟子となった。

というわけで、これでもか!というほど芳年を味わい、あらためてその魅力を再確認したしだいである。

撮影OKだとどうしても鑑賞よりも「上手く撮ること」を優先してしまうが、日記できっちりまとめられるのはうれしい。

まあその分だけ手間がかかって、日記を書くペースは大幅に落ちてしまうのだが。うれしい悲鳴である。

なお、今回の展覧会のURLは「https://mimt.jp/ex/yoshiyoshi/」。なんか、かわいいな。

■2023.3.5 (Sun.)

美術館に行って今のスマホのカメラにいよいよ限界を感じたので、その足で新しい機種に変更したのであった。

AQUOSのSHV40を長らく使っていて(→2018.1.6)、後継機でいいやと思ったらSHVは48まで出て終わったとのこと。

で、その系統の最新機はいつ入るかわからないそうで。GoogleとGalaxyの2択となればSamsungはありえないので、

これからしばらくGoogle Pixelで生活することになったのであった。どうせSMSとGoogleマップしか使わんがよろしく。

■2023.3.3 (Fri.)

本日をもって本年度のレギュラー授業が終了。地理Aも歴史総合も初めてで生徒にはだいぶ迷惑をかけた。

いちおう最低限のクオリティは保って乗り切ったと思うが、評価は他者がするべきことなのでニンともカンとも。

一年間のペース配分がわかってきたが、やっぱり週2の授業ではすべてが駆け足になってしまう。悩ましい。

学年末テストが完成したので印刷するが、紙折り機の故障に泣く。240人分+予備をぜんぶ折って冊子に。つらい……。

■2023.3.2 (Thu.)

『BLUE GIANT』の映画を拝見。原作マンガは「SUPREME」まで押さえている(→2022.4.29)。ネタバレありで書く。

僕にとって最大の焦点は、あの絶対に許せない怪我があるのかどうか、それに尽きる。

後半に入ってあからさまな死亡フラグに絶望的な気分になる。そして絶望する。が、こちらには少しの救いがあった。

各所のレヴューを見て、原作の改変について否定的な意見があることに驚いた。そもそも原作の展開がクソだろう。

そのクソっぷりがはっきり改善されているわけだから、これは諸手を挙げて喜ぶべき事態である。少し溜飲が下がった。

そして冷静になってみると、なるほどあれは「左手しかない」演奏ではなく、「まだ左手がある」演奏なのである。

譜面どおりに弾く音楽なら許されないことも、ジャズであれば許される。片手での演奏も、それは許されるものなのだ。

テクニックではなく魂を揺さぶるという点で、JASSの最後のライヴは説得力を持っていた。優れた改変であると思う。

映画の時間的な制約を考慮して導き出された答えは、物語の焦点をJASSに絞る、というものだった。

原作はすべてが大を中心にまわるが、映画はJASSという時間を中心にまわる。大のみに関連するエピソードは削り、

徹底して3人の時間を描く。そこにあるのは(大人にとっては)郷愁だ。10代最後、かけがえのない、輝かしい時間。

ジャズはずっと同じメンバーで演奏することがない、と強調される。3人はこの時間が有限であることをわかっている。

時間に終わりがあるからこそ輝くことができる。いわゆる青春のきらめきをしっかりと描ききった映画であると思う。

ふつうの人間ならあるはずのリミッターがない、無限の成長が組み込まれた大はよけいに「他者」として描かれるが、

沢辺と玉田は等身大の苦悩を経験しながら成長を果たす。そうしてJASSの物語として再構成したことは高く評価したい。

特に2人の天才に圧倒されながらも食らいつく玉田、彼が手にした時間の尊さが観客に共有できるつくりなのがよい。

原作の最終回がこの3人のセッションならいいよなあと思ってしまうが、そうもいかない展開になっているんだろうな。

さて、音楽の演奏やスポーツの試合はそれ自体が最高の魅力を持っているため、物語として扱うことが難しい。

僕は今まで、物語の側が敗北する事例をさんざん見てきた(→2010.2.23/2012.1.7/2012.3.10/2016.11.21)。

その点この映画は、演奏を主体にしつつ、3人の青春というエクスキューズでうまくバランスを調整していると思う。

まあそもそもが、物語の側に怪我という救いがたい劣位があるので、演奏の側に力点を置くしかないのであるが。

むしろ割り切って「優れた音楽にどういう映像表現をつけるか」という方向に振り切っていて、この選択は悪くない。

ただやはりCGモーションがまだまだ不自然で、無理する必要性は感じない。遠景だとかえって実写に見えるのは面白い。

あと原作を読んでいてかなり疑問だったのは、JASSのテナーサックス・ピアノ・ドラムスという構成である。

ベース不在で音楽が成立するのかと思っていたのだが、見事に実現していて驚いた。実はそこが最も難しかったのでは?

そしてここも「まだ左手(=低音側)がある」ことと結びつけたとすれば恐れ入る。物語に対する現実の演奏の勝利、

それを素直に認めてしまっていることが、この映画が成功した理由である。サントラを買わずにはいられません。

僕にとって最大の不満は、玉田がケツで箸を割るシーンがないことかなあ。入れたらめちゃくちゃになるけどね。

■2023.3.1 (Wed.)

卒業式なのであった。3年生の授業はまったく担当していなかったので感傷ゼロなのがなんだか申し訳ない。

今年の3年生は最もコロナに翻弄された代ということになるそうだが、いつかそれが結束力を生むことにもなるだろう。

前向きにがんばってほしいなあと思うしだいである。何のひねりもないけど以上。

diary 2023.2.

diary 2023

index

ここぞとばかり勝ち誇る人。