diary 2025.9.

diary 2025.10.

■2025.9.30 (Tue.)

よくわからんけど本日は授業がない休業日ということで、突発的に平日休みを取ることができたのであった。

それなら大人気であろう美術展に行くのである。東京都美術館の『ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢』なのだ。

そしたら平日の昼前なのにクソ行列。本当は朝イチで来たかったけど、帯状疱疹を診てもらっていたのでしょうがない。

覚悟を決めて素早くロッカーに荷物を預けると、最後尾に並ぶ。展示室内に入っても大混雑は続くのであった。ヒー

今回の展覧会はオランダのゴッホ美術館をフィーチャーしており、だいたいの作品がそちらから借りてきたもの。

まず最初はゴッホのお友達とゴッホに影響を与えた作品が並ぶ。最後にジャポニスムの浮世絵から『種まく人』で、

なるほど確かに影響が窺える。われわれが認識しているゴッホは最終形態であり、そこに至るまでいろいろ試行錯誤がある。

オランダ時代はひたすら色が暗く、パリに移って以降は印象派の明るさ。このときの自画像は原色の混ぜ方がCMYKっぽい。

アルルでは厚塗りによるヴェクトル描画法の萌芽が見られ、療養中のサン=レミでヴェクトルがはっきり出はじめる。

見ているとやっぱり山下清(→2023.9.4)と同じように、物質の流れというか物体の持つ方向性に敏感な印象がする。

やはりゴッホはヴェクトルで塗っていく人なのだ、と思うのであった。そんな具合に作風が確立する過程がよくわかる。

CMYKっぽい『画家としての自画像』。入口近くのでっかい看板を撮ってトリミングした。

CMYKっぽい『画家としての自画像』。入口近くのでっかい看板を撮ってトリミングした。

ゴッホ美術館以外の作品も3点あり、アムステルダム市立美術館収蔵の『モンマルトルの菜園』には見惚れてしまった。

丘の上から見た絶景がゴッホの目を通すとこうなるのかと。グッズがあれば買いたかったけど、なかったのが非常に残念。

というわけで結論としては、CMYK的感覚とヴェクトルの感覚がゴッホのオリジナリティを生んでいるのではないかと思う。

混雑ぶりには辟易したけど、やはりきちんと見にきてよかったと思える展覧会だった。都美術館のわりにはクリーンヒット。

◇

せっかくの平日の上野なので、東京国立博物館の特別展『運慶 祈りの空間―興福寺北円堂』も見ておくのである。

これまたとても平日と思えない混雑ぶりなのであった。まあ四天王立像とセットでふだん非公開の北円堂を再現する内容で、

国宝の仏像7体を拝めるチャンスということで、混み合うのも仕方があるまい。僕も納得いくまであらゆる角度から眺める。

中心に置かれているのは運慶作の弥勒如来像。そりゃ上手いに決まっている。何の変哲もない標準形すぎると思うんだけど、

細部がとことん写実的に上手くて実物を見るとやっぱり痺れる。立体としての破綻のなさが恐ろしい。決定版!という印象。

後ろに控える無著・世親の両菩薩立像は、いかにも運慶らしさ全開の写実性がたまらない。これ仏像界のルネサンスですよ。

四天王立像はもう背中から魅力的で、どの角度から見てもただただかっこいいの一言。造形表現として完璧でとろけちゃうね。

これはもう帯状疱疹治っちゃうね。どの像もいつまでも見ていられるヤバさで、あっちでウットリこっちでウットリする私。

さて会場を出るとグッズ売り場である。トーハクはすっかりノウハウを蓄積しており(→2023.11.11/2024.2.9/2025.5.27)、

定番のTシャツにぬいぐるみにアクスタにお菓子に、なかなか魅力的な売れ線アイテムがたっぷり用意されているのであった。

個人的には四天王立像4体をフィーチャーしたクリアファイルが気になったが、アングルに解釈違いがあったのでスルー。

今日も日本は平和である。

今日も日本は平和である。

◇

さて、混雑している展覧会の会場で思ったこと。並んでいる絵の前で、横に移動する列を構成しているバカが多くて腹が立つ。

列は絵に対し、縦に迫る方向につくるべきだ。鑑賞を終えたら後ろに下がる。そうして作品ひとつひとつに向き合うべきだ。

何も考えない連中は絵の並んでいる方向と並行する列をつくって進むことが目的になっていて、鑑賞が二の次になっている。

自分が絵に対して横を向いていることをおかしいと思わないのかね。撮影が可能なときには縦の列が自然とできるのだが、

すべての作品についてそのような鑑賞態度で臨むべきだろう。美術館側でそういう指導を積極的にしてほしいものだが。

■2025.9.29 (Mon.)

日本最終上映だというので『ランボー』を観てきたよ!

ずーっと怒っている映画だなあと。無敵の主人公という点では現代的かもしれない。死者は1人だけだし。

最後の独白のライティングは影で顔を隠してヴェトナム帰還兵の悲劇を一般化する一方、上司(=国家)の表情は読ませない。

これは見事だなあと感心した。ヴェトナムという背景があるからこその作劇で、ずっと怒っている映画であることに納得。

権力の側に裏切られた悲哀という点では健さんの『野生の証明』(→2024.11.12)を思いだすが、正直えらい差である。

物語のバックグラウンドが違いすぎるのである。ヴェトナム戦争をふまえてシンプルに怒りを描き出した、まあ名作ですね。

◇

さらに続けて『ランボー/怒りの脱出』も観たよ!

今度は1人残らず殺しまくる豪快さで、ゲリラから爆破まで大小さまざまな殺しを見せる。前作とはだいぶ方針が違う。

完全にアクションの娯楽大作で、やってることはめちゃくちゃなんだけど、圧倒的な破壊っぷりで文句を言わせない。

とはいえまたも上司(=国家)に見捨てられるなどギリギリで要素は残してあって、「怒り」の根拠は実に妥当であり、

「これがランボー」という構造が上手く整理された感もある。あの手この手のやりたいアクションを詰め込んでいるが、

ダーティハリーみたいな違和感(→2020.5.23)はない。その点でも実に巧みな続編で、すべてが絶妙なバランスを保っている。

エンタメとして考えた場合、『ランボー』と『ランボー怒りの脱出』に(そしてその後のシリーズにも)共通しているのは、

「逆ホラー」という要素だろう。ホラー映画の場合、主人公は危機に陥っているのに気づかないが観客だけは気づいている、

そういう構造で興味を引っぱる。一言で表現するなら「志村後ろ状態」とでも言えばいいのか、それが常套手段である。

しかし『ランボー』の場合、主人公は背景に潜んでおり、敵が恐怖におののきつつ進んだ先でやられる、そんな構造である。

つまりホラーとしての要素は残しつつ、強弱を逆転させて「捕食する側」とすることで、エンタメとして成立させているのだ。

サスペンスを裏返すことにより、ポジティヴのカタルシスを実現する。実はこれ、けっこう偉大な発明であると思う。

1作目とは異なり続編をアクション全開で徹底する、というのは、なんとなく『エイリアン2』(→2020.5.6)を思わせる。

そしたら今作の脚本はジェームズ=キャメロンで(それをスタローンが大幅に直した)、なるほどそういうことかと納得。

(上映後のトークショウによると、やはりキャメロンのランボー2を書いた経験が『エイリアン2』に直接つながったそうだ。)

SFホラーにしろ、社会派アクション逆ホラーにしろ、続編をアクション全開のエンタメに変えて成功させる達人なのだ。

『ターミネーター』も含めて、80年代ハリウッドアクションにおけるキャメロンの存在感はとんでもないものがあるのだ。

◇

さてここからは、とりとめのない思考の時間である。

まずはスタローンと高倉健の比較論。ランボーは圧倒的な実力を持ちながら、それゆえに組織の駒として扱われてしまう。

それってつまり、健さん的悲劇のヒーロー像と共通するのではないか(→2024.11.8/2024.11.10/2024.11.12/2024.11.18)。

「西部劇とヤクザ映画」の間の写像関係が、「高倉健とランボー」にも応用できるんじゃないか、そんな気がするのである。

つまりは文化や時代を超えたヒーローの普遍的要素が抽出できるだろう、ということなのだが、どんなものだろうか。

日本に太平洋戦争のトラウマがあるように、アメリカにはヴェトナム戦争のトラウマがあるわけだ。

旧日本軍にクソみたいな司令官や指揮官(東条英機を筆頭にいっぱい)がいて兵隊や民間人を不幸にしたように、

ヴェトナム戦争時のアメリカにもクソみたいな司令官や指揮官がいたってことなのか。日本ほど話題にならないのが不思議。

■2025.9.28 (Sun.)

東京ステーションギャラリーでやっている『インド更紗 世界をめぐる物語』を見てきたよ。

過去ログでおわかりだろうが、最近はインド更紗にも興味が出てきたのだ(→2023.4.15/2023.10.22/2024.11.27)。

日本だと絵巻物が独自の芸術としてあったが、インドだとそれに当たるものが綿布なのかなとうっすら思っている。

序盤はインドネシアを介した外国向け輸出品。写実として上手くないので博物館的価値しか感じないのが正直なところ。

見ていてどうしても「絵として下手だなあ」が先に来ちゃうのである。インド更紗の人物にはあまり惹かれんなあと思う。

人物を描くと急に下手になるのはなんなんだろう。明らかに「植物>動物>人物」という巧拙の序列があるのを感じる。

あれこれ見ていくうちに、モチーフを抽象化して利用するところにデザインが生まれるのだよなあという考えが湧いてくる。

僕は特に、写実よりも抽象、その上手な拾い上げ方が好きなんだと自覚する。つまりは文様化する想像力を見たいのだ。

L: 写真は3つとも掲示されていたポスターからトリミング。『白地人物城郭文様更紗裂』(18世紀、南東インド海岸部)。

C: 『白地立木獣文様更紗掛布(パランポア)』(1715-25年ごろ、南東インド海岸部、ヨーロッパ市場向け)。

R: 『赤地草花文様更紗腰布裂(ソマナ・トゥポティヤ)』(18世紀、南東インド海岸部、スリランカ市場向け)。

2階の展示室に下りると、ヨーロッパがインド更紗をどう受け止めたかが展示の中心テーマとなっていく。

インド更紗を利用して、ヨーロッパ特にフランスでは白地の布に縁取って刺繍してアップリケしているのだが、

仕事が丁寧でセンスもいいので新たな魅力が出てきている。元のインド更紗に対するリスペクトが満載で素晴らしい。

銀糸やスパンコールでキラキラさせる例もあった。いかに異文化に新たな魅力を付け加えるか、という方向性を感じる。

なお、最初からヨーロッパ向けのインド更紗は柄の密度が薄くなるみたい。植物への博物学的探究が最優先という印象だ。

その後はヨーロッパ好みで発注したデザインが東南アジアにも広がり、写実寄りの草花と密度の低下という傾向がある。

逆にヨーロッパ産のインド風綿布も生まれるが、細かいところまできっちりつくっていて単なるコピーではないクオリティ。

特に凄かったのが、白いインド更紗と、白と深い藍色のヨーロッパ更紗でストライプに縫い合わせたベッドセットである。

本当にハイレヴェルな東西の融合となっており、心底たまげた。センスのいい職人が敬意を込めた仕事はとことん美しい。

インド更紗が世界に広がった経緯を見ていくと、確かにウィリアム=モリス(→2024.3.4)までつながっていると実感。

抽象化によるデザイン、アーツ・アンド・クラフツからアール・ヌーヴォーへ。インド更紗のインパクトは大きかったのだ。

そして日本では18世紀にインド更紗のマネをする指南書が出ていたというすごさ。円山応挙が更紗の柄を記録していたそうだ。

東南アジアの商人たちも、大航海時代のヨーロッパ人たちも、江戸時代の大名や町人たちも、そして21世紀のオレも、

みんな揃ってインド更紗ヤベーよヤベーよと言っていたのが面白くて。共時的な共感を味わえて楽しゅうございました。

■2025.9.27 (Sat.)

今日は年に一度の東京拘置所の祭り、矯正展なのである。

もう10年くらいになるだろうか、僕は東京拘置所にある蒲原重雄設計の旧小菅刑務所管理棟をどうしてもこの目で見たくて、

ずーっとチャンスをうかがっていたのだ。しかし場所が場所だけに中に入れない。いやさすがに留置を狙うわけにはいかん。

でも年に一度、だいたい10月最初の週に開催される矯正展のときだけ、東京拘置所の中に入ることができるのである。

ところが中学校のサッカー部はだいたいこの時期に大会があり、それで行きたくても行けない状況がずっと続いていた。

たまたま試合のない年があったのだが、そのときは当日にけっこうな雨が降ってしまい、家で体育座りしていたこともある。

やがて高校の教員となり部活の制約が弱くなったと思ったら、コロナである。矯正展じたいが吹っ飛んでしまったのだ。

そのせいか2022年の矯正展は冬の開催という異例っぷりで対応できず。さらにおととしと去年は信州ダービーと丸かぶり。

そんなわけでもう何年越しの悲願なのかわからないくらいに時間が経ってしまったが、ついに矯正展に行ける日が来た!

……と思ったら帯状疱疹なのな! 神経痛で歩くのが誰よりも遅い状態である。つらい! でもめげずに行ってきたよ!

小菅駅のホームから眺める東京拘置所。ベンサムが見たらどう思うんだろう。

小菅駅のホームから眺める東京拘置所。ベンサムが見たらどう思うんだろう。

前にTOKYO SWEEP!! 23区編・葛飾区のときに訪れているので(→2022.10.2)、位置関係はなんとなくわかる。

小菅駅からトボトボ歩いて正門前をスルーし、南側にある駐車場にまわり込むと矯正展の入口である。神経痛にはつらい。

バッグの中のチェックを済ませると、いよいよ東京拘置所の中へ。角を曲がると旧小菅刑務所管理棟の側面が現れる。

ウホーッ! テンションあがるぜ!

ウホーッ! テンションあがるぜ!

と、その前に現在の東京拘置所の建物をクローズアップしておくのだ。Wikipediaによれば中央管理棟・南収容棟が2003年、

北収容棟が2006年の完成。平成オフィス建築を基調としているものの、斜めにせり出したファサードはやはり異様である。

どこから見てもこちらに迫る形になっているので、どうしても強烈な国家という巨大権力の匂いを感じざるをえないのだ。

しかも中には死刑囚を抱えている。機能を追求した建築の究極形は、ディストピア的な意味でこの東京拘置所が来る気がする。

L: 視線を右に移すと現在の東京拘置所。前に首都高から見たときも思ったけど、あまりにも巨大すぎて怖いのである。

C: 角度を変えてもう一丁。南北の収容棟がこちらに迫ってくるのが威圧感。 R: 中央管理棟。やっぱりせり出してくる。

では気を取り直して、いよいよ旧小菅刑務所管理棟なのだ。もう目に入った瞬間から圧倒される造形なのだが、

あらためてきちんと正面から眺めると、ちょっと混乱してしまう。まずはもちろん、蒲原重雄のとんでもないセンス。

全体を飛翔する鳥をモチーフとしているだけでなく、細部まで象徴的な意味合いを込めているのが伝わってくる。

次にこの建築が許されたという事実。1929年の竣工で、時代的には昭和モダンの一環として捉えることは可能だろう。

建築史的には、分離派建築会(→2020.12.13)の自然消滅後にドカン!と出てきた、というタイミングとなるわけだ。

しかしこれを刑務所の建築で、というのはさすがにすごい。志の高さを関係各所が受け容れた時代の空気を想う。

「一国の文化水準は、監獄を見ることによって理解できる」と考えていたチャップリンが激賞したという小菅刑務所だが、

この傑作を残して蒲原は結核のため34歳の若さで亡くなってしまう。それがまた伝説めいた感触を漂わせているのだが。

L:

旧小菅刑務所管理棟。戦前の日本、この刑務所建築の志を許した時代があった、という事実に震える。

C: 少し角度を変えて眺める。車寄せ部分が本当にすげえなと呆れるしかない。 R: さらに角度を変えてみる。

L: 塔屋。時計を鳥の目としている。望楼はトサカか。 C: 南西から見た側面。 R: あらためて正面から中央の小窓を見る。

L: 反対側から見るとこうなっております。 C: 今度は北に寄って眺める。 R: さっきと同じように少し角度を変えてみる。

ネットで検索すると出てくるが、佐藤総合計画が2023年に保存改修工事を完了させている。やけにきれいなのはそのせい。

この建物は受刑者たちが自ら施工したとされるが、そういう愚直な仕事はかえって丁寧なので(これとか →2020.9.22)、

長い年月を経てもきちんと残ることが多い。リニューアルはしたが、本当にここまでよく残したものだと感心する。

やはり建物じたいが持つ説得力が圧倒的なのだ。なお昨年、旧小菅刑務所管理棟は国の重要文化財に指定された。

L: 北側の玄関。 C: 窓の装飾をクローズアップ。下の植栽も特徴的で面白い。 R: 北にまわり込んで見た側面。

L: 建物の北側には模擬店が並んでいる。 C: 北東端。 R: こちらから見た塔屋はこんな感じ。

L: 東側。背面はX字状になっているのだ。 C: 近づいてみた。 R: 塔屋の後ろ側。実にモダンである。

L: 南東端。 C: 建物の南側には各種の石碑。テキトーに集めた感がある。 R: 南東端の棟。

L: 左を向くと「開かずの門」。 C: 横から見上げる塔屋。 R: 一周して南西から見上げる。

内部が公開されているので、当然その見学の列に並ぶ。いったん建物を抜けて「開かずの門」の内側で待機するが、

待ち時間がだいたい30分と言われてビビる。まあ実際にはポンポン入れていくので、その半分くらいで済んだけど。

ちなみに「開かずの門」の周囲だけ無骨なコンクリートで浮いているが、これはもともと1879(明治12)年に建てられた、

旧東京集治監の監門なのだ。関東大震災で全壊したが、この門だけは記念として外塀の一部に残したという経緯がある。

L:

「開かずの門」の内側。 C: 錠がハート型ということで撮影する人が多い。 R: 内側から見上げた光景。

中に入るとリニューアルの勢いがたいへん強い。もちろんデザインの基本的な部分はきちんと残しているのだが、

蒲原重雄の表現主義的要素を現代的に解釈、という空間となっていて、まあしょうがないけど、ちょっと軽い感じ。

ただ、個人的な印象としては、蒲原の装飾センスはF.L.ライトのもの(→2012.2.26/2014.12.7/2024.3.4)に近いと感じる。

L: 玄関から入るとまず階段。振り返ってみるが、車寄せから連続して全体が蛇腹状となっているのが実に大胆。

C: そのまま中央ホールへ(玄関側を振り返っている)。 R: 天井のデザインをクローズアップ。少しライト感。

L: 玄関を背にして中央ホールの奥を眺めたところ。 C: 通路はいったん脇へ。これは窓口か。 R: 裏から見るとこんな形。

L: 南側の奥の方を覗き込む。 C: これは入館を待つ列で並んでいるときに撮った階段。左の写真の階段を下った先はこちらか。

R: リニューアルによってかなりの部材が交換されているが、こちらのドアは往時のものがそのまま使われているようだ。

部屋の中はこんな感じ。やはりちょっとライトっぽさを感じる。

部屋の中はこんな感じ。やはりちょっとライトっぽさを感じる。

人が多くて狭いところで必死にシャッターを切るが、建物の実態を捉えられている自信がなかなか持てない。

できることならもう少し落ち着いた状況で見学したいが、年に一度のことなのでしょうがない。現状でのベストを尽くす。

L: 階段まわり。この辺りはアール・デコという感じ。 C: 手前の下り階段を覗き込む。 R: 奥の上り階段。

L: 中央のホールからいちばん奥まで来た。右が旧所長室、左が旧会議室。 C: 旧所長室の壁。 R: 据付のソファ。

L: 創建当時の旧所長室の写真。なお壁紙はきちんとした資料が残っておらず、再現するのに苦労したらしい。

C: 各種レンガ。かつてこの地にはレンガ工場があり、刑務所になってからも製造していた。 R: うーん、クマさん。

L: 旧会議室。 C: チャップリンが座ったという椅子。当時の受刑者がマッキントッシュの椅子をモデルにつくったとか。

R:

旧所長室とは対照的に、旧会議室の壁紙は資料が残っていたそうだ。インクジェットで模様を再現したとのこと。

左は外塀の接続跡、右は鋼製建具。魚の油を使って留めたとか説明が聞こえてきたがマジか……。

左は外塀の接続跡、右は鋼製建具。魚の油を使って留めたとか説明が聞こえてきたがマジか……。

というわけで、いちおう見学終了。神経痛で集中力がいつもより弱かったかもしれないが、撮れるだけ撮った。

それにしても皆さんやっぱり、この建物にすごく興味津々なのである。もののついでで寄ってみるか、という層ではなく、

明らかに「年に一度のチャンスなので来ました! せっかくだからしっかり写真を撮りたい!」という人ばかりだった。

気合いの入ったリニューアルぶりについても同じで、この建物をかっこよい姿で残したい!という意志を感じるのだ。

設計した蒲原重雄は夭折してしまったが、施工の丁寧さ、残した役所、リニューアルの気合い、来場者の好奇心、

それらのすべてにこの建物に対する愛情を感じる。価値を認められた空間を訪れたとき特有の清々しさにあふれていた。

愛情を感じる。

愛情を感じる。

晴天の下で美しい建物を撮れたので、大いに満足である。10年以上越しの願いが叶ったので、本当にうれしくてたまらない。

■2025.9.26 (Fri.)

『1999年の夏休み』。噂には聞いていた映画なのだが、実際に映画館で観るチャンスがあったので突撃してきた。

森に囲まれた寮を舞台に少年4人だけで繰り広げられる物語……なのだが、その少年を女子が演じている、という作品。

その点が非常にセンセーショナルなわけだが、正直言って出オチ。結局それが手段ではなく目的になっちゃっているのだ。

少年どうしの愛情を少女で描こう、という考え自体は悪くない。しかしそのためのストーリーがまるで面白くない。

ミステリ風味で観客の興味を引っぱろうとしているけど、それがかえって話の焦点を拡散させる結果となっている。

かなり独特な世界観だが、そのわりには説明ゼリフの使い方がド下手なのだ。登場人物が4人だけで外部がいないから、

うまく説明できない(上手い例としてはウルトラセブンのメトロンの回 →2012.4.19)。4人に絞ったのが裏目に出ている。

おかげで最初の人間関係がわからない。でも話は容赦なく進んでいく。薫は謎に包まれているのでまあいいとして、

残りの3人それぞれの心の輪郭(いわば湖の形)が見えないところに波紋(悠が飛び込んだ)ばっかり起こされても。

ミステリなら謎ということで許されるだろう、といういいかげんさにあふれている。そうして話がドッチラケになっても、

男装女子という目的が達成されているので気にしない。本物の少年が演じたら見ちゃいられないレヴェルのつまらん話を、

少女が演じることでごまかしているだけなのだ。ストーリーテリングが本当にひどくて実に悲惨な映画である。

本当に面白い話なら、極端を言えば短パンのジジイ4人が少年を演じたとしても、きちんと成り立つはずなのだ。

結局これ、少女4人による倒錯した耽美な雰囲気を楽しむだけのものでしかない。目的と手段の転倒が実に醜い。

それにしても、吹き替えをしていることにはまったく気づかなかった。女に混じって違和感ゼロの佐々木望がすごすぎる。

■2025.9.25 (Thu.)

ミシェル=ルグランが音楽を担当した映画の特集があったので、『シェルブールの雨傘』を観てきた。

イントロはめちゃくちゃかっこよかったのに、中身はなかなかのクソ映画なのであった。

まず、本来であれば手段であるはずの音楽が目的となっている、そういう愚かさが満載となっているのが問題である。

この映画ではすべてのセリフを歌にするという壮大な実験をやっているが、そのせいでセリフが雑になってしまっている。

本来なら深みのあるセリフで登場人物の心理やキャラクターを観客に考えさせる要素があるはずだが、それがない。

すべてのセリフがその場だけでのやりとりであり、軽い。特別なセリフが後から効いてくる、ということも皆無である。

しかも歌なので、セリフの抑揚が一本調子になっている。特にソプラノがひどい。ずっと高い声で、たいへん眠くなる。

なるほどミシェル=ルグランの音楽じたいはいいが、その分だけ歌(=セリフ)の側が低レヴェルとなって噛み合わない。

結果、セリフとしても歌としても非常に中途半端。演技をナメているか、歌をナメているか。あるいはその両方である。

そもそも妊娠しておいて他の男と結婚する神経ってどうなのか。事実婚天国のフランスなら成り立っちゃうんですかね。

徹底したミュージカルという奇を衒っているだけで、まるで中身がない愚かな映画である。でも実際はその逆か。

中身がないからこそ、歌にしてごまかしているだけなのだ。あらすじを書いちゃうと、本当に大したことがない。

男と女のすれ違いとして、最後女がうっすら悲しいところは正しい。でもだからって優れている作品とは到底言えない。

歌ですべてを済ませなくちゃいけないから、物語を掘り下げられないのである。目的と手段の履き違え。本末転倒。

ゴダールの『軽蔑』もそうだったけど(→2023.11.8)、フランス映画は結ばれない男女をどう味つけするか、なのかね。

あと思ったのは、色づかいの派手さがなかなかセーヴルざんすね、と。まあ大枠で見ればフランスらしい映画なんだろうな。

■2025.9.24 (Wed.)

実は旅行の最終日あたりから左の下腹部に赤いブツブツができており、安宿に泊まったせいでダニにやられたかと思ったら、

ブツブツがただれてなかなかグロい状況に発展したうえ、左の脇腹から背中の方へとブツブツがどんどん広がっていった。

スペル星人ごっこができるぜ!……なんて冗談を言える状況ではない(個人的にスペル星人はデザインでアウトだと思う)。

これはただの虫刺されでは済まないのではないかと思って皮膚科に飛び込んだところ、秒で帯状疱疹の診断が出たのであった。

免疫力が落ちて水疱瘡がぶり返すことで発症するアレである。文化祭疲れを引きずって旅行ではしゃげば、そうなるわな。

帯状疱疹の何がいちばん困るって、しつこい神経痛である。これが本当に厄介なのだ。おかげで歩くことすら億劫になる。

とりあえず薬をもらって対応するが、神経痛の薬は効くんだけど、効果が出るまでやたら遅いうえに副作用がけっこう強い。

まあ自業自得なので黙って耐えるしかないのである。帯状疱疹がどんなものか身をもって知る、いい機会だと思っておくぜ。

■2025.9.23 (Tue.)

午前十時の映画祭で『ローマの休日』。19年前にDVDで見たときの感想はこちら(→2006.3.29)。

さてまず驚いたのが、いまだ衰えぬその人気っぷりである。祝日とはいえ、チケットは完売。

さらにグッズ売り場には、クリアファイルなどさまざまなオードリーグッズが置いてある。1953年の映画だぜ?

これはすごいことだ、オードリー=ヘップバーンは永遠のアイコンなのだなあとただただ感心。

内容はさすがの古典。細かいギャグもきちんと面白い(調べたら脚本がダルトン=トランボでまたびっくり →2025.8.5)。

話としてはこれ、王女の成長物語なのだ。そして男はその肥やしになるのだ。儚い恋の物語ではあるのだが、

メスに吸収されるチョウチンアンコウのオスを思い浮かべる僕なのであった。まああれはあれで理想型だろうけど。

個人的に気になったのは、ヒロインが髪を切ったこと。当時の社会的なことを考えても、意外と重要なのではないか。

でもそういうよけいな深いことを考えさせないテンポで進んでいくエンタメとして成り立っているからこそ、

今でもファンの多い名作として愛されている気もする。オードリーの魅力に全振り、それを高度にやってのけている。

■2025.9.12 (Fri.)

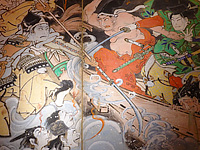

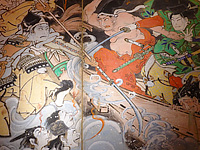

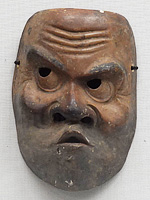

サントリー美術館『幕末土佐の天才絵師 絵金』。あべのハルカスでやっていた絵金が東京に来たので突撃してきた。

絵金といえばスプラッターという印象で(→2015.3.1)、日本人の本質的エログロ嗜好が投影されていると思っている。

中央の画家ではなく地方の画家ゆえ、日本エログロ嗜好の土着的側面というか本質的側面が露わになっていると考えるのだ。

展示されている作品はほとんどが芝居絵屏風で、歌舞伎の演目を二曲一双の屏風という一枚絵にまとめたものである。

だいたいは男が暴れて女が泣いている。つまりは情念やら愛憎やら、人間の業をたっぷりと描き込んでいるわけだ。

これは歌舞伎の教養がないと100%味わいきれないだろう。そう割り切ったうえで、拙いながらいろいろ考えてみる。

いざ実際の作品をじっくり見てみると、洗練されきっていないがゆえの迫力が満載である。

完成された能面とは対照的な、荒削りだが力強い地方の仮面(→2024.5.12)、それと同じような構造を感じさせる。

つまりは、はっきりと地方大衆文化の範囲に入る絵である。しかしながら絵金の描く生々しい表情は真に迫っており、

地方大衆文化としては非常にレヴェルが高い例なのだ。地方性が日本画のヴァリエーションに直結した希有な事例だ。

まずは香美市土佐山田町の八王子宮で披露されたという芝居絵屏風で、絵金(たち)の作品をマクロで全体的に眺めてみる。

きちんとした白い照明だとくっきりしすぎとなるが、暗いところにロウソクだと迫力が増すし、色も鮮やかさが残るのだ。

最初からそのように鑑賞する前提だったのかはわからないが、残酷さと美しさという相反する要素が両立されることになる。

日本画にしては、全体に絵の具を塗っている点が特徴的である。「間」や「空」といった概念がここでは否定されている。

そのかわり、ひとつの画面の中に複数の場所と時間が同居可能となっている。一見すると背景は透視図法っぽいのだが、

実は空間的に整合性はまったくない。これはややキュビスムっぽい発想で(→2023.10.5)、かなり大胆な創作姿勢である。

そのことで、場所とともに時間も飛び越えられるという仕組みとなっているわけだ。また屋内と屋外が違う時空である点は、

シュルレアリスム的でもある(→2024.7.30/2025.3.23)。たぶん絵金本人は気づいていないけど、先進的な試みだと言える。

構図としては、マンガ的なブチ抜きと歌舞伎らしい見得の切り方が特徴的だ。「歌舞伎の演目」というエクスキューズの下、

絵金はハイライトシーンを中心に一枚絵にまとめてしまう。その編集ぶりに違和感を抱かせないのが、彼特有のセンスか。

L: 八王子宮の祭礼を再現。唐破風の軒下に鳳凰や猩々の彫刻を施した手長足長絵馬台で芝居絵屏風を展示する。

C: 伝河田小龍作『玉藻前曦袂(あさひのたもと) 道春館』。 R: 『絵本太功記 杉の森とりで』。

L: 伝河田小龍作『岸姫松轡鑑 朝比奈上使』。 C: 『由良湊千軒長者』。 R: 『芦屋道満大内鑑 葛の葉子別れ』。

続いて朝倉神社(→2015.3.1)の祭礼で披露される芝居絵屏風。こちらについてはミクロな部分をクローズアップしてみる。

喜怒哀楽+狂気の表情が、それぞれにたいへん凄みを持っている。歌舞伎らしい見得の切り方については上述したが、

特に気になるのは黒目の位置をあえて焦点が合わないように描いている点だ。力が入りすぎていることの表現だろうか。

L: 朝倉神社の祭礼を再現。夏祭りでは参道に芝居絵屏風をはめた絵馬台を置き、参拝者は下をくぐりぬけながら見る。

C: 『伊賀越道中双六 岡崎』より。右の端正な女性とは対照的に、左の男性はかなり大胆なデフォルメっぷりとなっている。

R: 『加賀見山旧錦絵 鶴岡八幡』より、中老の尾上。悔しそうな表情が強調されている。これは浮世絵にはあるまい。

L: 『伽羅先代萩 御殿』より、毒殺の発覚を恐れて千松に懐剣を刺す八汐。衝撃的なシーンにふさわしい見事な表情。

C: 『仮名手本忠臣蔵 判官切腹』より、切腹する塩冶判官と駆けつけた大星由良之助。絵金らしい出血大サーヴィスである。

R: 『近江源氏先陣館 盛綱陣屋』より。佐々木盛綱も小四郎も微妙に焦線が合っておらず、歌舞伎らしい見得の切り方を優先。

L: 『船弁慶』より、頼朝に追われて西国に逃げる義経一行に襲いかかる平家一門の亡霊。船上での激しい戦い。

C: 『蝶花形名歌島台 小坂部館』より、跡継ぎをめぐる勝負を見届けて、この後自害する小坂部兵衛音近の表情。

R: 『敵討優曇華亀山 赤堀屋敷』より、後に敵討ちで倒される赤堀由軒。目の焦点はおかしくないが、視線は上に飛んでいる。

芝居絵屏風のほかにもうひとつ撮影OKだったのが絵馬提灯。こちらも神社の祭りに登場する、参道を照らす明かりである。

長方形の箱型にロウソクを灯すのだが、ただの明かりではなく和紙面に描かれた絵を見るようにした発想が素晴らしい。

神社ということでか、絵馬を発展させたものとのこと。毎年新調されたため、現存する作品は非常に少ないそうだ。

L: 『図太平記実録代忠臣蔵 大序(垣間見)』。『仮名手本忠臣蔵』とその周辺に存在する逸話を取り入れた内容。

C: 『図太平記実録代忠臣蔵 第二 二段目 力弥使者・松切』。 R: 『図太平記実録代忠臣蔵 第三 三段目 裏門』。

いかにも絵金らしいスプラッター歌舞伎だけではなく、びっくりするほど穏やかな日常を描いた『土佐年中風俗絵巻』、

炊き出しの表情がほっこりしすぎる『土佐震災図絵』も印象的。彼本来の多彩な魅力を感じさせる内容の展覧会だった。

■2025.9.11 (Thu.)

何が起ころうと授業時間中は授業に集中しているので別に気にならないが、終わって放課後になると大雨の影響が凄くて。

もともと文化祭準備で遅めに帰る予定だったが、それでも大混乱が収まらない状況。特に東急のダメージが甚大だった。

電車が動かないので帰るに帰れなくなってしまい、職員室を追い出される時刻になるまで粘らざるをえなかったのであった。

とはいえバスは無事なので、駅のホームで少し待ったくらいで、比較的スムーズに帰ることができたのは運がよかった。

今後はこういう交通系トラブルが日常のものとなっていくと思うとゲンナリである。対策しようがないからなあ。

■2025.9.10 (Wed.)

高輪ゲートウェイ駅の発車ベル、バカみたいなファンファーレになっているのが本当に気持ち悪い。

そんなんだから新幹線やら在来線やらでつまらんトラブル起こしまくっとるんだバーカ、と心底思う。

企業としての姿勢がおかしいのだ、そもそもが。お前らはいったい何の会社なんだ?と襟首掴んで問いたい。

■2025.9.9 (Tue.)

国立市のことを「スタドニア」と呼ぶのはいかがでしょうか。

■2025.9.8 (Mon.)

地味な腹痛に苦しんでいるが、夏場は半袖に冷房のせいで腕が冷えることが原因であるような気がしてきた。

広い面積で熱を奪われた結果、腹にダメージが来る。猛暑は猛暑で困ったものだが、過剰な冷房もまた困るのである。

腹痛にはこれまで使い捨てカイロで対処してきたが、汗ではがれたり大量の不燃ゴミとなったりで、改善の余地あり。

なんとか別の方法はないかと考えてみたところ、漢方はどうだろうと思い当たった。更年期障害だかなんだかでのぼせた際、

補中益気湯にはけっこう助けられているのだ。同じように腹痛を漢方で緩和できるのであれば、かなりありがたい。

調べてみたところ、大建中湯という漢方薬があったので試してみた。軽めの症状であれば十分に対応できそうな感触で、

しばらくはこれでやりくりしてみることにする。いざとなったらカイロとの合わせ技だ。漢方薬の世界もさすがに奥が深い。

■2025.9.7 (Sun.)

東京国立博物館で開催中の『江戸☆大奥』を見てきたので感想。やや『蔦重』(→2025.5.27)の二番煎じ感あり。

L:

まずは歴代の御台所(正室)と側室を紹介。 C: 会場には、よしながふみ『大奥』と山村東『猫奥』のパネル。

R: 『蔦重』では江戸の街並みを再現して映していたが、今回は同じ構成で江戸城の中から見た庭の映像に変わっていた。

L: 2023年にNHKで放送されたドラマ『大奥』で使用された衣装。左が徳川綱吉(仲里依紗)、右が徳川家光(堀田真由)。

C: 徳川家定(愛希れいか)。 R: 天璋院(福士蒼汰)。よしながふみのマンガが原作なので、男女が逆転している。

序盤は撮影OKで『蔦重』同様にNHKのドラマ関連資料を展示。特に興味はないのでいちおう撮るだけ撮るって感じ。

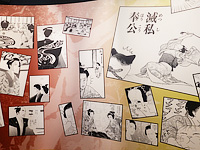

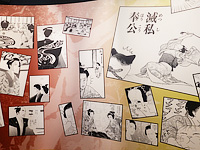

本格的な展示が始まると撮影NGということで、ひとつひとつ素直に見ていく。まずは明治に入って過去を振り返った浮世絵。

江戸時代のものでは大奥の行事を描いた浮世絵もあったが、あまり惹かれず。ヴィジュアルから入る意図はわかるのだが……。

続いては大奥の誕生から追っていく内容で、春日局からのスタート。古すぎて資料があまりないこともあり、やや消化不良。

しかし後半になるとさすがの大奥にふさわしい美しさの物品が登場する。お伝の方の袱紗などの刺繍がとんでもない。

衣装も刺繍だけでなく染め抜いているものあり、凄まじいクオリティに圧倒される。やはり論より物的証拠なのである。

幕末になってくると天璋院や和宮といった歴史の証拠が出てきて興奮する。菊と葵で公武合体なアイテムがあるのは興味深い。

天璋院の薩摩切子や蒔絵の雛道具がたいへんかわいい。和宮の手廻り小物もさすがで、ミニチュアのカワイイ文化が見事だ。

最後は再び撮影OKとなり、大奥で演じられた歌舞伎の衣装が展示される。19世紀前半から幕末くらいの時期と思われる。

結局、やんごとなき女性の集合体である大奥ということで、粋を集めた伝統工芸を味わうことができればそれでいい感じ。

L,C: 蓮性院 (紀姫)の前で演じられた舞台の衣装。 R: その中から萌黄繻子地的矢模様の羽織と着付をクローズアップ。

L: 専行院(お美代の方)の前で演じられた舞台の衣装から、四天 亀甲雲鶴龍模様。 C: 同じく袴 黒繻子地雲立湧葵蝶模様。

R: 溶姫・末姫(どちらも専行院の娘)の前で演じられた舞台の衣装から、半小忌衣 黒地牡丹菊蝶模様錦。

L:

溶姫・末姫の前で演じられた舞台の衣装から、打掛 黒繻子地松藤紅葉模様。

C: 同じく小忌衣 浅葱天鵞絨地菊水模様。 R:

同じく振袖 紅縮緬地桜流水模様。

L: 打掛 黒繻子地注連縄海老模様。 C: 白呉絽地龍波濤模様の羽織と着付。

R: さがり 緋天鵞絨地流水鯉模様。1870(明治3)年に坂東三津江が浜離宮で英国皇太子の前で演じたとのこと。

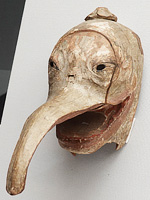

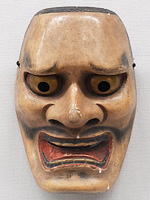

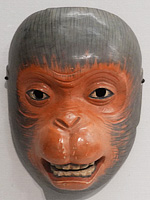

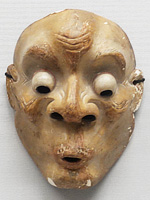

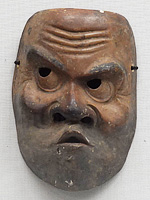

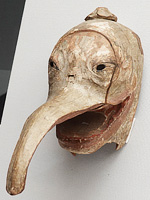

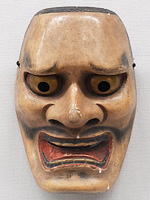

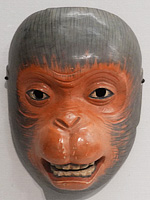

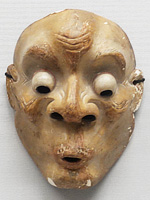

さて本館の14室では『動物の仮面』を展示中。仮面の面白さは何度か書いてきたが(→2024.1.20/2024.5.12/2025.5.28)、

今回の展示もやはりたいへん興味深い。動物がテーマという制限が残念で、もっと広くいろいろと見せてほしかった。

展示はまず舞楽の面から。飛鳥時代に大陸から伝わったのが伎楽で、その舞を部分を強調したものが舞楽ということなのか。

L: 舞楽面 陵王。 C: 舞楽面 納曽利。 R: 舞楽面 崑崙八仙(ころばせ)。鳥を擬人化したもの。

伎楽は仏教寺院で演じられたが、もうひとつ仏教と関係が深いのが行道面。行道は読経しながら寺院の境内を練り歩くことで、

使用する面は菩薩や護法神を表しているそうだ。今回は二十八部衆のうち、象や獅子をかたどった神の役で使われる面を展示。

L: 乾闥婆(獅子冠)。 R: 行道面 五部浄居天。なるほどこの鼻が象というわけだ。

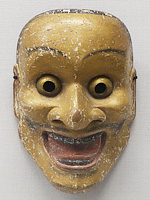

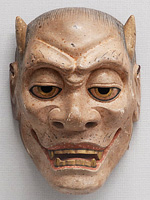

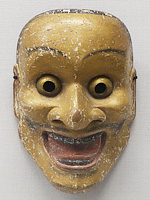

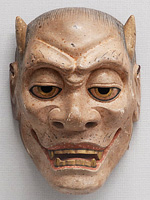

続いては能面。動物がテーマなので翁も尉もないし、小面みたいな女性の面もない。そうなるとだいぶ表情が偏る印象だ。

目にヴァリエーションはあるものの、どれも口を開いているので基本的に怒りや脅威を強調した方向に感じてしまう。

L: 能面 獅子口。獅子王や虎として使用。 C: 能面 泥小飛出。狐神などで使用。 R: 能面 黒髭。龍神として使用。

L: 能面 顰。悪鬼や土蜘蛛の精で使用。 C: 能面 蛇。蛇体となった女性の怨霊を表わした面。 R: 能面 狐蛇。

能面 野干。殺生石になってしまった精霊として使用。

能面 野干。殺生石になってしまった精霊として使用。

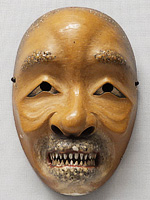

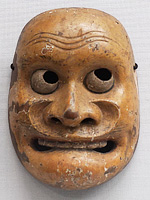

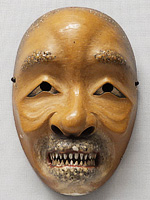

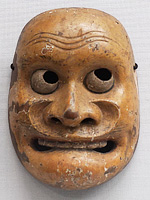

最後は狂言面。狂言の演目には有名な「釣狐」があるので、やはり狐の面は重要かつヴァリエーションがあるようだ。

下顎を動かして大きく口を開けられるようになっており、さらに着ぐるみを使って演技するそうで、そうとうな気合いである。

L: 狂言面 研ナオコ……じゃなくて狐。 C: 狂言面 狐。 R: 狂言面 研ナオコ……じゃなくて狐。逆説的に研ナオコすげえな。

狂言面 白蔵主(伯蔵主)。狐が僧に化けたときの姿で、人間になりきれない顔つきとのこと。

狂言面 白蔵主(伯蔵主)。狐が僧に化けたときの姿で、人間になりきれない顔つきとのこと。

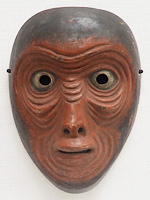

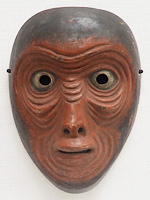

狂言面でもうひとつ重要なのが猿。狐が稲荷社の使いであるのに対し、こちらは日吉社の使い(→2010.1.9/2014.12.13)。

「靭猿」「猿聟」「猿座頭」など狂言には猿が登場する演目が多くあり、その分だけ猿の面は数多く残っているそうだ。

狂言役者は「猿に始まり狐に終わる」と言われ、「靭猿」の子猿役を初舞台とし、「釣狐」を演じて芸が完成するとされる。

L,C,R: 狂言面 猿。目の辺りは能面の表現を意識しつつ、コミカルにまとめているのがいかにも狂言面らしい。

狂言面 猿。こちらは比較的リアル。

狂言面 猿。こちらは比較的リアル。

狂言には他にも、人と動物の中間的なものや、あえて特定の動物に似せないことで幅広い動物の演目に用いられる面もある。

やはり能面の表情を基調としているように感じるが、そこからかなりコミカルな方向へと持っていく想像力が楽しい。

L,C:

狂言面 うそぶき。すぼめた口に筒型に丸めた紙をはめ、蚊に見立てるそうだ。 R: 狂言面 賢徳。動物の精に見立てるそうだ。

日本の仮面についてもっともっと知りたくなる内容だった。でもそのためには能と狂言の知識が必須。教養のなさが切ない。

■2025.9.6 (Sat.)

横浜美術館で開催中の佐藤雅彦展、みんなで見にいこうぜ!と誘ったところ、リョーシさんが上京。

無事に姉歯メンバーでの新年会へと発展したのであった。いつものフルメンバーが集合するのは久しぶりなのだ。

さて、佐藤雅彦展のチケットは日時指定なのだが、これがたいへんな人気で、確保できたのが15時30分入場の枠のみ。

みんなでランチをいただくとして、それまでどうするか考えた結果、リョーシさんからなかなか魅力的な提案が出た。

横浜なら、BSでやっている『伊集院光の偏愛博物館』で紹介された、宮川香山 眞葛ミュージアムがあるよ!と。

そんなわけで横浜駅に集合。ちなみにリョーシさんは昨日、台風15号で大混乱だった新幹線に乗っての上京である。

自分も先月飛行機が欠航したし、異常気象で交通事情は年々悪化しているなあ、としみじみ思うのであった。

昼に動けるマサルとニシマッキーも合流し、横浜ベイクォーター方面へと向かう。倉庫を再開発した商業施設だが、

足を踏み入れるのは初めてだ。レストランの一覧の中にタイ料理の店を見つけて、それでええやんとお邪魔する。

5月の『新幹線大爆破』のときもエスニック系だったので(→2025.5.17)、

意図せずミニブームになっている格好。

L: レッドカレーとガパオのセットをいただく。タイ料理のメニューはやたらと豊富でとことん迷った末のチョイスである。

R: タイ料理に舌鼓を打つわれわれ。おいしゅうございました。機会があれば他のメニューもいろいろ食べてみたいですな。

満足して店を出ると、湾岸らしい過剰なスケール感に翻弄されつつ宮川香山 眞葛ミュージアムを目指して移動する。

マンションを戴く商店街の一角に、ミュージアムはあった。美術館らしさがほとんどないので少々戸惑いつつ入館。

では宮川香山について。実はこの日記でも彼の作品は登場している。明治期のいわゆる「超絶技巧」の作品であり、

「技術はすごいが趣味は悪い」という身も蓋もないコメントをつけている(→2023.4.30)。だって事実なんだもん。

とはいえ明治期における外貨獲得手段であった工芸の主力として、香山の存在感は非常に大きいものがある。

これは姉歯メンバーと話す中で気がついたのだが、香山の高浮彫の作品が海外で高く評価された背景には、

ゲームセット(→2017.8.12)に代表されるヨーロッパの文化が根底にあると思う。狩猟は貴族の嗜みですので。

また、博物学の知識を用いて動物を精密に描くのは、19世紀のセーヴル(→2025.5.18)がよくやっているイメージ。

そして陶磁器の立体的な装飾はマイセンの得意とするところである(茨城でさんざん呆れたものだ →2025.5.25)。

そういった下地があるところにジャポニスムの国から超絶技巧の立体陶磁器が来たのだから、バカウケだったはずだ。

もうひとつ、「趣味の悪さ」がアール・ヌーヴォーな世紀末芸術とマッチした面もあるだろう。歴史的にも面白い。

L:

宮川香山 眞葛ミュージアムの外観と中に入るわれわれ。 C: 初代宮川香山。幕末に生まれ、1916(大正5)年に亡くなる。

R: いちばん最初に展示されている『崖ニ鷹花瓶』一対。いかにも香山らしい作品。光の反射に苦労しつつ、気合いで撮影。

展示はまず、香山の代表的な作品を時系列に並べてスタート。当初わりとおとなしかった立体的な工夫は、

高浮彫の技法が確立されるとどんどんエスカレートしていく。しかし20世紀に入る頃には穏やかな作品が増えていき、

磁器としての美しさを追求する作風へと変化する。どうしても超絶技巧が目立ってしまうが、多彩な作品を残したのだ。

L: 『竹型神仏画花瓶』。これは初期の作品。 C: 『高浮彫葛ニ山鴨花瓶』。高浮彫による典型的な作品である。

R: 『磁質赤地竜紋花瓶』(左)、『雲竜紋花瓶』(中)、『磁質黄地竜紋花瓶』(右)。生産効率を上げるべく作風が変化。

L:

『蝶之両蓋付壺』(左)、『美人顋斉杜若画花生』(中)、『色入百合画花瓶 一対』(右)。作風がさらに変化。

C: 遺作だという『琅玕釉蟹付花瓶』。研ぎ澄まされた本体に超絶技巧のカニを付ける。 R: カニを拡大。

香山は輸出向けの超絶技巧作品をつくる一方で、国内向けには野々村仁清や尾形乾山の写しも製作していた。

『へうげもの』(→2011.8.25/2018.5.13)を読めばわかるように、江戸初期まで陶器はパトロンの好みを受け、

無名の職人がつくるものだった。しかし京焼で仁清が登場すると作家性が意識され、乾山がそれを受け継ぐ。

(そうやって個の芸術性が蓄積されていった先に、青木木米(→2023.3.18)や仁阿弥道八がいるというわけ。)

海外で人気の超絶技巧作品だが、その基礎としてあるのは京焼の想像力。それが時代に合わせた形で爆裂したわけだ。

L,C: 香山による仁清の写し。 R: 和室には乾山の写しが並べられていた。京焼の素養の深さがしっかり窺える。

L:

『乾山意松竹梅寿画大花瓶』。これは最晩年の作品であるようだ。 C: 『乾山意熊笹之画皿』。

R:

『乾山写梅之画茶碗』。説明がないのでわからないが、「意」は意匠のみの写し、「写」は造形全体を含めた写しか。

L: 『乾山意桔梗画碗』。 C: 『乾山意芙蓉画水指』。 R: 『乾山意梅之画香合』。

L: 『乾山意雪笹之画番茶瓶』。 C: 『乾山写徳利』一対。 R: 『乾山意雪中梅画飾皿』。

学明製青華之図。初代香山が亡くなる半年ほど前に描いた作品。

学明製青華之図。初代香山が亡くなる半年ほど前に描いた作品。

最後の展示室は香山の代名詞である高浮彫の超絶技巧が満載。これだけの数が集まっているのは本当に壮観である。

「技術はすごいが趣味は悪い」とさんざん言ってきたけど、立体造形としての面白さは正直かなりのものなので、

作品を撮影するのが面白くってたまらない。いかに立体作品としての魅力を記録できるか、真剣勝負が楽しいのだ。

L: 『海老附花瓶』。 C: 『七宝筒形灯籠鳩細工桜』。 R: 『上絵金彩帆立貝ニ魚蟹図花瓶』。

L:

『金工付花瓶 雲海ニ龍』。 C: 『銀細工鶏画花瓶』(左)、『銀細工白磁藤画花瓶』(中)、『アジサイ銀冠花瓶』(右)。

R: 『菊桐鳳凰紋様台付香炉』。明治天皇の旧蔵品とのこと。やはり他の超絶技巧作品とは一線を画したデザインである。

狸亭 筆洗、狸水注、徳利、夫婦置物などいろいろ。

狸亭 筆洗、狸水注、徳利、夫婦置物などいろいろ。

高浮彫から磁器に移行した後の作品は、モチーフが植物に一変。全体的に、鮮やかな色合いが印象的である。

そのせいか、ガラスではないものの、なんとなくガレ(→2024.6.30/2025.3.21)っぽさを感じてしまう。

(香山が1842年生まれでガレは1846年生まれ。なお、ガレがガラスで作品を製作するのは1889年頃から。)

描き方としては和風なのだが、色づかいとしては洋風の香りがする。独特な和洋折衷が果たされている。

L: 『青華竹画大花瓶』。 C: 『釉下彩黄釉菖蒲大花瓶』。 R: 『磁製色入藤大花瓶』。

L: 『美人画花瓶』(左)、『洋紅釉獅子付花瓶』(中)、『仁清意春日龍神 置物』(右)。

C,R: 初代香山の後期の作品群。植物モチーフに鮮やかな色がガレっぽい。対照的に形状はおとなしい。

L,C: 併せて展示されている二代宮川香山の作品群。 R: 三代宮川香山の作品群。横浜大空襲で亡くなり、真葛焼は断絶。

ではラストは超絶技巧の花瓶。宮川香山 眞葛ミュージアムにおける、いちばんのハイライトは間違いなくここだろう。

もう撮るのが楽しくて。立体造形物として面白くてたまらない。芸術作品としては……「まあ結局は好みの問題だよねー」。

L: 『水辺ニ鳥細工花瓶』(左)、『猫ニ花細工花瓶』(右)。

C: 『磁製蜂ニ鳥花瓶』(左)、『赤絵金彩高浮花瓶』(右)。

R: 『鷹ガ巣細工花瓶』(左)、『葡萄鼠細工花瓶』(右)。

L: 『花ニ鳥細工楽園飾皿』。 C: 『瓢箪細工虫行列花瓶』(左)、『蛙細工戯画花瓶』(右)。

R: 『蛙ガ囃子細工花瓶』(左)、『鳥ニ葡萄細工花瓶』(右)。

L: 『樹ニ鳥細工花瓶』(左)、『蓮ニ鳥細工花瓶』(右)。

R: 『花ニ鳥細工楽園花瓶』(左)、『水辺ニ鶴細工花瓶』(右)。

というわけで、姉歯メンバー一同、たいへん楽しく鑑賞させていただいたのであった。芸術面でも歴史面でも興味深い。

誇張抜きで、明治における日本の立ち位置を理解できる絶好の素材ではないかと思う。実物の迫力は言葉にならないねえ。

4人いるのでタクシーでみなとみらいに移動。やや早いタイミングで横浜美術館に到着すると、アトリウムで何やら大騒ぎ。

佐藤雅彦展の一環で『計算の庭』という企画展示があり、それにチャレンジする人で行列ができていたのであった。

自分がある数字になって、最終的に「73」になるように、「+5」「ー4」「×7」「÷2」などと書かれたゲートをくぐる。

(後で話したのだが、「73」は素数なので大変ではあるけど、「+5」と「ー4」があるところに優しさを感じる。)

しかし入館時刻の15時30分が迫っていたので並ばないでおき、近くで同様に展示されていた数学の問題を解いてみる。

マサルは「なんで数学の問題をやらされるんよ!」と憤っていたが、佐藤雅彦は東大教育学部で数学教育を専攻しており、

子どもに理系のセンスを磨かせることは研究領域のど真ん中となっているようだ。そんなイントロを経て、見学開始。

L: 横浜美術館のアトリウム。改修工事前には数えるほどしか来ていない(→2005.10.23)。

C: だ、そうです。 R:

たいへん佐藤雅彦感のある会場マップ。手描き感のある線が鍵なのか。

まずは映像の『ballet rotoscope』。じっくり見る人とあっさり済ませる人で混雑を平均化するわけか(→2025.5.31)。

ロトスコープはもともと輪郭をトレースするアニメーションの装置で、ディズニーの『白雪姫』でも使用されたそうだ。

これを輪郭以外に応用して、図形が人間の動きに見える、またその中の数理的な曲線の存在に気づかせる、という作品。

L,C: 佐藤雅彦+ユーフラテス『ballet rotoscope』。 R: ウルトラマンにこんな怪獣いたような気がする。

L: 頭と四肢の先をつなぐ。縄跳びっぽい。 C,R:

台形はジャンプしたときの点。高さと全体の形がよくわかる。

展示のいちばん最初は、日に焼けて色落ちした一枚の紙。凹んでいる部分には「別のルールで物を作ろうと考えている。」

と書いてあるらしい。これが佐藤雅彦の方法論の始まりとのこと。「従来とは異なるやり方」を宣言しているそうで。

「別のルールで物を作ろうと考えている。」

「別のルールで物を作ろうと考えている。」

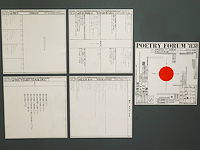

当然ながら、展示の前半は電通でのCMプランナーとしての仕事である。最初に手がけたのはパンフレットのデザインで、

自分の気に入ったものを並べていったら「枠」をモチーフとする発想にたどり着く。ここから雑誌の連載につながる。

いま見て思うのは、枠のデザインはたいへん80年代の感触が強いということ。枠内に収められた文章は別の人物によるが、

それも含めて、バブルならではのワケのわからないものを許容する余裕に助けられているな、という印象がする。

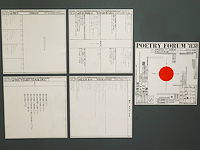

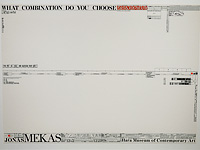

L: 『「POETRY FORUM '83」パンフレット』。これがいちばん最初の「枠」のデザインとのこと。

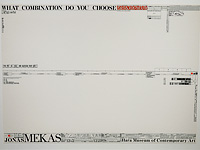

C: 『「アメリカ現代版画と写真展 ジョナス・メカスと26人の仲間たち」ポスター』。

R:

ホットドッグプレスに連載された『映画の楽しい学習』。こちらのデザインを担当。

L: 『CINEMA CLUB』。これもホットドッグプレス。 C,R: 『「藤幡正樹 CG展:まなざしとTechnology」DM』。

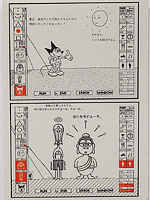

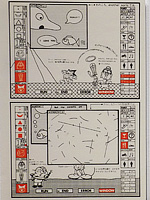

L,C,R: 『KIT』。『ガロ』で連載されたマンガ。80年代の匂いが強いが、当時の最先端というのも確か。

L,R: 同じく『KIT』。

YMOのプロモーションに関わっていたというのも意外だった。展示されたものを実際に製作したのは藝大の人々だが、

「テクノ」から連想されるイメージを物体として生みだす企画を立てたそうで。バッジはCDジャケットの元ネタか。

L: 『YMO テクノバッジ(フジカセット版)』。これは後に『WORLD TOUR 1980』のジャケットの元ネタになったわけか。

R: 『サウンドヘルメット(フジカセット「オーディオ・フェア」用)』。試聴コーナーでこいつをかぶったらしい。

CMをつくるクリエイティブ局に異動するが仕事が与えられなかったそうで、その間に資料室に通って海外のCMを編集し、

面白いCMの「構造」を抽出していたという。そして個人で応募できる朝日広告賞で賞をとったことから快進撃が始まる。

L: 『カルピス 薬袋』。新聞の三行広告に薬袋の体でカルピスの広告を混ぜる、ということをやっている。

C: 『ペチカ』。楽譜と歌詞で「イメージの読み書き」をさせるという広告。これで朝日広告賞の最高賞を受賞。

R: 佐藤雅彦が担当したCMを上映するシアター。一回の上映時間が30分以上で大混雑なのであった。

展示は単なる広告の回顧ではなく、それを生みだすに至った方法論にかなり力が入っている。

正直、騒がしい場内で内容を理解するのはかなり難しい。結局は図録(という名の自伝)をじっくり読むのがいちばん。

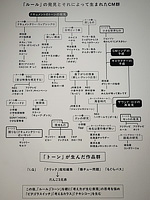

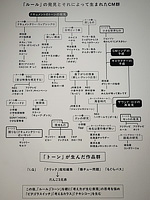

佐藤式の表現方法論ではまず「ルール」が見いだされ、次いでさらに深い領域に及ぶ「トーン」が今も研究中とのこと。

そこからもさらに符牒の嵐なのでなかなか難しいが、実際に言葉に出してみる言語感覚を大切にしている印象である。

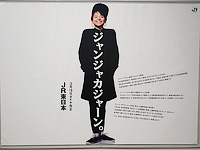

CMは「音から作る」のが絶対的な基本であるようだ。商品名やアピールするフレーズをとにかく連呼する。

そうしてリズムを生みだして視聴した人々の頭の中にインパクトを残す、この方法論を確立したことがすごい。

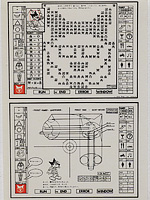

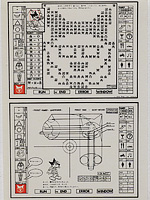

L:

ネーミング。濁音時代→新しい構造→セルフトーキング→地名の持つシズル→語尾の研究→専門用語の研究と進んでいった。

C: 「ルール」「トーン」の発見で生まれたCM一覧。 R: ノベルティグッズは日常の定番品に付加価値をつけることを徹底。

確立された「ルール」に対して「トーン」はまだ言語化の途中だそうだ。「そこに存在する独特な世界観」だとか、

「見えない衣」だとか、そういった説明がなされている。僕の個人的な印象としては、「ミニマルな『構造』」か。

いかに付加価値をつけるかという話で、商品に合わせた説得力を演出により生みだす、そういう感性絡みの領域。

正直そうなるとこれは認知科学や心理学の世界となるわけで、そこを研究していくのは立派なことではあるのだが、

われわれの関心事としては、むしろそういったものに気づく佐藤雅彦本人の認知能力の方が問題なのである。

どうしてそれを思いつくのか、ヒントとして拾いだせるセンスは何が違うのか。そこが最も知りたいところ。

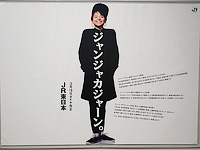

L: 『シャンジャカシャーン。』。音を重視する作風がストレートに出ている。姉歯メンバーは小泉今日子の若さに反応。

R: 『ニュース』。こちらもJR東日本のポスター。「ニュース」という言葉に思わずシュプールの文字を読んでしまいますな。

L: 『住友銀行創立100周年記念広告』。このように人と違うものが見える特性は、いったいどこから来るのか。

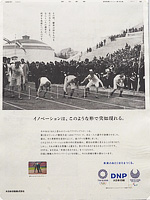

C: 『イノベーションは、このような形で突如現れる。』。こちらは2019年と、最近の新聞広告である。

R: 『この数センチ、わずかと見るか、着実と見るか。』。同じく2019年。陸上競技で更新された長さを示す。

L: 『「佐藤雅彦展 新しい×(作り方+分かり方)」ポスター(剪定前)』。

C: 『はじっこジャック』『Fが通過します』。雑誌の端っこで連載したものが世界一細長い本になった。

R: 『連載中吊り小説』。本来の用途ではない使い方に気づいて拾いあげるセンスが凄まじい。

展示室は主に2つの部屋からなるのだが、途中の小部屋でピタゴラ装置の実物展示。残念ながら撮影は一切NGだった。

ピタゴラ装置は佐藤雅彦研究室に所属する学生が毎日NHKの地下室で血ヘドを吐きながら黙々とつくっていて、

その苦行を耐え抜いた者が褒美に広告代理店への就職を許される……という勝手な想像をしているのだが。どうなのか。

あとは部屋をつなぐスペースにアート系の作品を展示している。思いついたことを実現してくれる人がいるのはいいやね。

L: 佐藤雅彦+中村至男『勝手に広告』より「牛乳石鹸の群れ」。『勝手に広告』は面白いものとつまらんものの差が激しい。

C: 『勝手に広告』より「朝起きたらコダックだった」。 R: 『勝手に広告』より「わたしはボンド」。

『勝手に広告』より「グリコシティ」。

『勝手に広告』より「グリコシティ」。

L: 佐藤雅彦+桐山孝司『指紋の池』。 C: このように指紋をスキャンすると…… R: ディスプレイ上に現れる。

L: メダカのように指紋が群れに向かって泳ぎだす。 R:もう一度スキャンすると自分の指紋が戻ってくる。

CMプランナーを辞めて大学に移った後半は、表現の研究。展示の大半は映像なので、展覧会との相性は正直イマイチ。

これはインターネット博物館として動画再生できるようにせんとダメだわと思う。じっくり見られる環境ではないし。

L: 『アルゴリズムが生む表現 ステップ表』。「アルゴリズムたいそう」「アルゴリズムこうしん」の原型とのこと。

C: 『動け演算/16 FLIPBOOKS』。何がやりたいのかわからないが、実態は計算をもとにしたパラパラマンガらしい。

R: 『電球工場の映像』。海外で見たTVの画面を8ミリで撮影したもの。工場の動きとピタゴラ装置の関連性が窺える。

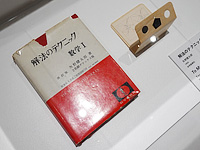

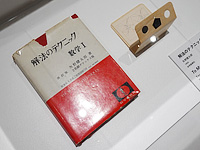

L: 矢野健太郎『解法のテクニック数学I(再訂版)』。 C: 凸レンズで覗くと立体視ができる、というわけ。

R: 「クレバス」。凸レンズで覗くと実際に裂け目が凹んで見える。その中を小さい飛行機が飛んでいるのがまたオシャレ。

慶応SFC、そして藝大の先生になってからの佐藤雅彦は、数理的なアプローチを利用した表現を一貫して研究している。

「表現の研究」というのもなかなか曖昧で、結局は佐藤のやりたいことを学生が無償で支える仕組みであると感じる。

そういう意味では建築学科に近いものがあるのかもしれないが。学生が育っているようには思えないんだよなあ。

展示を見ても「すごーい」「おもしろーい」という言葉が客の口からは出てくるものの、それで終わっている感触。

岡本太郎なら明確に受け手を焚きつけて芸術を広げようとするスタンスだが、佐藤雅彦はそういうわけでもない。

他の人が気づいていないことに佐藤雅彦はいち早く気づく。それを示す。でも周囲とのギャップがなかなか埋まらない。

たぶん、実はあまり埋める気がない。隔絶された表現者と客の関係を埋める前に、次の表現のネタを拾いあげている。

L: 『きょうのスレスレ かいてん編2「フォーク」』。フォークの位置によって平面の通過点が変わるわけで。

C: 『ぼてじん「いえてんしょうかいのまき」(実物)』。 R: 『つながりうた もりのおく(実物)』。

L: 『未来の科学者たちへ「見えないガラス」(実物)』。 C: 水中だとガラスが見えなくなるってわけである。

R:

これまでに出した本を壁一面に展示。紙には他のすべてのメディアの基盤となれる自由さがある、とのこと。

展示の最後は『ポリンキー』。

展示の最後は『ポリンキー』。

佐藤雅彦はメッセージの受け手に対して強制力を有する送り方について、先天的に恐ろしく敏感なのである。

繰り返すが、そうなると本来であれば「なぜ伝わるのか」、つまり認知科学や心理学が研究領域となるはずなのだ。

しかし佐藤は「どう伝えるか」を研ぎ澄ませてきた人で、より基礎的な「なぜ伝わるのか」には興味を示さない。

そこにギャップが生じる。そもそも客/受け手が求めているものは、「佐藤雅彦にはなぜ見つかるのか」なのである。

どうしてそれを思いつくのか。日常に転がっているものに気づいて拾いあげるセンスは、どう育てられたのか。

しかし本人が研究しているのはそこではない。キャッチボールは成立せず、佐藤が一方的に七色の変化球を投げている。

なるほど、確かに佐藤は「作り方を作」ってきた。でもその前の段階、「気づき方」こそが鍵だったのではないか。

結局いちばん凄いのは、飽きられる前に転身したことだ。それもまた、優れた「気づき方」のなせるわざというわけで。

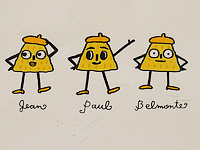

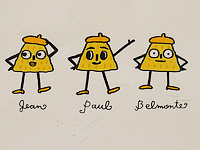

L: 佐藤雅彦+桐山孝司『計算の庭』。 R: 佐藤雅彦+桐山孝司『計算の庭 状態遷移図』。

展示をひととおり見終わると、アトリウムで展開されている『計算の庭』のネタばらしがあった。

まず、「①人は、見た目の印象で行動をしてしまう」ということで、10を単純に「×7」するとかえって73が遠くなる。

そして、「②人は、答えがわかると、思わず早足になってしまう」。そりゃそうだろう。わからなきゃ動けねえよ。

この企画展示は、そういった人々の動きを上から見下ろして楽しむというものだったのである。うーん上から目線。

それもふまえて、結論が出た。佐藤雅彦は、壮大なフローチャートをつくって面白がりたい人なのだろう、と。

ピタゴラ装置なんて、フローチャートそのものではないか。工場のハンドリングもフローチャートの具現化だ。

CMを生みだしてきた「ルール」も「トーン」も、結局は佐藤の頭の中にあるフローチャートの一部なのである。

ゴールに至る過程を面白がること。その途中のアクロバティックな分岐を賞賛すること。そこにこだわっている人なのだ。

となるとやはり、問題はそのアクロバティックな飛躍に気づくセンスとなる。彼の方法論を使いこなすにはまだまだ遠い。

グッズの「ピタゴラもじもじFlag」を買って職場に置いてみたの図。

グッズの「ピタゴラもじもじFlag」を買って職場に置いてみたの図。

閉館時刻滑り込みでショップでの買い物を済ませると、姉歯メンバーと合流。みなとみらい駅から電車に乗ったので、

新年会の会場を「とりあえず新宿三丁目に出てからどこかで」とテキトーに設定するのであった。駅に到着すると、

伊勢丹から出て新宿末廣亭方面へ。なんとなく末廣亭に足が向いてしまうのが、いかにもこの面々といった感じである。

その末廣亭では七代目三遊亭円楽の襲名披露興行を開催中で、時間調整に入る……?という雰囲気になるのがまたこの面々。

まあ結局は入らず、しばらく周辺を様子見してから東北地方+北海道をフィーチャーした居酒屋に突撃するのであった。

やがてえんだう、さらにみやもり両名も無事に合流し、ニシマッキーの都庁事情だの、リョーシさんのお遍路が7周目だの、

スーパー戦隊&宇宙刑事トークだの、『帰ってきたウルトラマン』の「怪獣使いと少年」(→2012.12.20)トークだの、

(酔っ払っていた僕が「プリズ魔」と言うべきところを間違って「スペル魔」と言ってしまったのは内緒だ。)

気ままな話題で盛り上がるわれわれなのであった。今回もリョーシさんから桃を頂戴しましたありがとうございました。

L: 初めての芋煮に興奮が隠せないマサル。 C: 日本酒に興奮が隠せないマサル。お前いつの間にそんなに酒好きになったの?

R: なんとか今年も新年会を開催することができたのであった。よかったよかった。知的な鑑賞会や飲み会はたまらなく楽しい。

さて、日本100名城の話題になったのだが、城といえばえんだうさんが最近かなり精力的にあちこち訪れている。

すげえなあと感心しつつ、自分がどれだけ100名城を制覇したか確認してみたら、なんと「残り3つ」なのであった。

まだなのは金山城・八王子城・千早城だけ。いやー市役所のついでに行っとるねえ。自分で自分に呆れてしまった。

御朱印ならぬ「御城印」があるよって話になり、集めないのかと訊かれ、僕もえんだうさんも「いらん!」と返す。

結局そんなの、御朱印も100名城も、スタンプラリーが目的化しちゃっているのである。手段が目的と化している。

僕の場合、城跡を訪れたらそれは日記で記録されるので、もうそれで十分なのだ。来た見た勝った、それでいいのだ。

(なお御守はデザインを研究対象としたコレクションである。御朱印集めとはまったくもって質が異なるのだ。)

旅行記の日記は特にそうだが、目的は「景色の共有」にある。自分が見たものを、ありのまま共有したいという欲求。

訪れたのが城跡であれば、「この城に行ってきたよ」「この城こんなだったよ」以上。もうそれで十分なのである。

だから僕の日記には自撮りがほとんどない(ネコと一緒に撮るぐらい)。自分自身の写真もあまり撮ってもらわない。

僕がやっているのはアリバイづくりではなく、見たり食ったりしたときの感情を共有したい、それだけのことなのだ。

きっかけはcirco氏の名代で開聞岳に登ったことだ(→2009.1.7)。それ以来、オレがみんなの代わりの目になるんだ、

そういう気持ちで日記を書いている。そんな僕を「書記長」と呼んでくれ。でも「総書記」とは呼ぶなよ。

■2025.9.5 (Fri.)

午前十時の映画祭で『トップガン』をやっているので鑑賞。これを映画館で観られるチャンスなんてそうそうあるまい。

感想としては……か、軽い。80年代らしい軽さが満載である。やんちゃ主人公を盛り上げるための無茶なストーリーで、

正直かなり荒唐無稽。もちろんそんなのわかっちゃいたけど、映画館であらためて見るとその圧倒的な軽さに笑ってしまう。

とにかくかっこいいトム=クルーズ(とF-14、アメリカ海軍)を前面に出すべく、何もかもが彼を中心に回っている。

でも実機を飛ばしまくる映像の迫力でどうでもよくなって……いや、やっぱり荒唐無稽が過ぎる。楽しめる範囲ではあるが。

しかし見れば見るほど、続編(→2022.8.9)のストーリーは本当にデキがいいなあ!と大いに感心させられる。

アイスマンは別にマーヴェリックを嫌っているのではなく協調性のないところがイヤというのがしっかり表現されていて、

これが続編にきちんと効いてくる。イチャイチャを削ってもっと飛行機飛ばせよ、と思うが、続編はとってもいいバランス。

1作目を見て2作目よくできてたなあ……としみじみするというのは、そうそうあるまい。これはなかなか凄いことである。

元祖だからこちらを単純に貶すわけにもいかないし。ドッグファイトの迫力はさすがだし。悪い映画ではないんですよ。

■2025.9.4 (Thu.)

『グラン・ブルー』。有名な映画なので期待して観に行ったらクソ映画だったでござる。

自閉症ダイヴァーの冗長な悲劇を見せられても時間の無駄でしかない。得るものが本当に何もない3時間だった。

脚本が異様に雑で、いろいろ唐突で呆れてしまった。正直海もそこまできれいではないし。4Kの意味があまりない。

地中海の景色撮っときゃなんとかなるだろ、それをフランス風悲劇でまとめりゃなんとかなるだろ、それだけ。

クソ映画というよりは「カス」という表現の方がしっくりくるかもしれない。本来であれば面白いもの、美しいもの、

そこから漏れたカスばっかりを集めて固めた3時間。それでいて「grand」を名乗っているのが実に滑稽な映画だった。

■2025.9.3 (Wed.)

職員室の大改造で机に個人の物を置けなくなってしまったのは先月書いたとおり(→2025.8.4)。

おかげで文具を入れる筆箱を用意しなければならなくなったのだが、FREITAGのCHEYENNEでやりくりしている。

緑とオレンジがあり、緑を「松本」、オレンジを「長野」と命名していたわけで(→2011.9.6/2013.2.17)。

せっかくなので、名前の由来である両クラブのキーホルダーと信州ダービーのキーホルダーを付けてみた。

こんな感じ。

こんな感じ。

ものすごく不便になってしまった職場環境ではあるが、こうやって面白がって、どうにかしのでいる毎日である。

■2025.9.1 (Mon.)

『大長編 タローマン 万博大爆発』。岡本太郎は好きなので(→2017.6.2/2022.10.22/2024.7.21)、期待して鑑賞。

開始2分であまりのつまらなさに呆れ果てた。意識高い系の自己満足。最低最悪、救いがたい寒さである。

ずっと説明ゼリフで解説、いや言い訳しているだけ。引用される岡本太郎の言葉は確かに正しいのだが、

それを連発して自己正当化する中身のない時間が延々と続く。ただただ虚しさだけが募る、本当に苦痛な時間だった。

とにかく、寒い映画である。すべてが空回りしていてみっともないことになっているのに気づけない寒さ。

この映画、むしろ岡本太郎を逆らえない権威に祭り上げて喜んでいるだけだ。もはや宗教じみている。

それはかえって岡本太郎の嫌がることをやっているだけ、という事実に気づけない頭の悪さが救いがたい。

岡本太郎が望むのは自己の作品の再構成ではなく、各人にしかできないオリジナル作品を生み出させることであるはず。

あらゆる人々を挑発して芸術へと向かわせる、その媒介となることを彼はひたすら望んでいたはずなのだ。

しかし展開されるのは岡本太郎をただ崇め奉るだけの宗教。しかもレトロな雰囲気のノスタルジーに頼っている。

クリエイターとして、オリジナリティのかけらもないもので喜んでいることを恥ずかしいと思わないのか。恥を知れ。

なお、タローマンの動きは初代の映画泥棒みたいでお見事。でも褒められるのは本当にそこだけ。最低最悪。クソ寒い。

diary 2025.8.

diary 2025

index

CMYKっぽい『画家としての自画像』。入口近くのでっかい看板を撮ってトリミングした。

今日も日本は平和である。