diary 2019.12.

diary 2020.1.

■2019.12.31 (Tue.)

実家に帰ってきたはいいが、潤平に段ボールごとマンガを渡されて、それをひたすら読み込むことに。

前にも書いたとおり、潤平は僕にとってジャイアンにおけるのび太がごとく、偉大なマンガソムリエなのだ。

ソムリエにそこまでされたら読むしかないじゃん。紅白歌合戦をバックに課題図書をひたすら読み込むのであった。

そのマンガとは、谷川ニコ『私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い!』。レヴューは来年になったら書きます。

■2019.12.30 (Mon.)

天気がよければ愛知県の市役所めぐりをさらに進めるところだったが、あいにくの雨模様。となれば、御守チェックだ。

以前に御守を頂戴した神社でも事情が変わっているかもしれないので、その調査を気ままにやっていくことにするのだ。

というわけで、まずはやっぱり尾張国一宮からなのだ。真清田神社に参拝。御守は以前とまったく変わらず一安心。

続いて美濃国一宮の南宮大社へ。こちらも変わらず。……さてここからは、どうしよう。しばしあれこれ考える。

そういえば4年前に竹生島で御守を頂戴したが(→2015.8.7)、あれから変化があるのか気になる。よし、長浜だ。

豊国神社や長浜八幡宮もチェックしたいし、長浜中心に動くとしよう。そんなわけで米原から北陸本線へ。

L: 真清田神社。 C: 南宮大社。 R: 豊国神社。せっかくなので瓢箪の御守を頂戴したのであった。

L: 独特な横参道の長浜八幡宮。舞殿のような拝殿は近江国っぽさ満開である。 C: 幣殿。 R: 本殿。

時間調整も兼ねて、海洋堂フィギュアミュージアムに寄る。前に買った飛び出し坊やのTシャツが欲しかったのだが、

残念ながら置いていなかった。今回もそんなに惹かれなかったが、ミニチュア系の充実ぶりが印象的だったなあ。

L: 海洋堂フィギュアミュージアム。 C: 三姉妹。高校の同級生・のぐっつぁんは大興奮するんだろうなあ。

R: 場所が移ってもケンシロウは海洋堂フィギュアミュージアムを代表する存在として扱われているようだ。

L: グリコの食玩。かなり精密なデキのニコンF。circoさんいかがっすか。 C: サッポロビールのおまけのミニチュア。

R: ヤシマ作戦のジオラマ。『序』の頃(→2007.9.23)は、あのような展開になるとはまったく思わなかったなあ。

さてそんな具合に余裕ぶっこいて長浜港へ行ってみたら、なんと天候不良で竹生島行きの船は出ません!とのこと。

年末で雨で客が少ないからサボったな……と思いつつ長浜を後にするのであった。いやあ、竹生島上陸失敗。

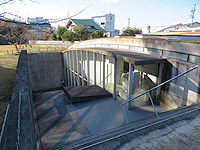

しょうがないので彦根に移動し、彦根市内の神社めぐりに切り替える。駅の南西にある千代神社へ行ってみる。

こちらは本殿が国指定重要文化財なのだ。主祭神は天宇受賣命で、つまりは猿田彦の嫁さん。芸能関係にご利益あり。

L: 千代神社の境内入口。西隣の公園と連続するような感じで整備されている。 C: 境内を行く。 R: 拝殿。

本殿。桃山末期から江戸初期の築とのこと。

本殿。桃山末期から江戸初期の築とのこと。

無事に御守を頂戴すると、そのまま歩いて四番町スクエアへ。せっかくなので土産物売り場を覗いてみたところ、

飛び出し坊やの御守袋を発見。しかし袋のみで中身がない。じゃあこの地域を代表する多賀大社で中身を調達するか、

ということでバスに乗り込み、多賀大社を目指すのであった。多賀大社に参拝するのは5年ぶりとなる(→2014.4.5)。

L: 四番町スクエア。大正ロマンをイメージしている模様。 C: 2階からオープンスペースを見下ろす。 R: 周辺は寺町。

国道多賀大社のバス停で下車したので、門前町の先へと抜けた位置から西に戻って神社に参拝する格好となる。

5年前に参拝した際には均整のとれた社殿にずいぶん感動したが、今日は天気が悪いせいでそれほどではない感じ。

とはいえ明治期以降の「神宮の文法」(→2015.5.10/2015.9.20/2016.2.26/2018.7.16)を反映している印象を受けた。

特にやはり社殿は近代の神社建築として重要な位置を占めるのではないかと思う。さらに研究・理解を深めていきたい。

L: 多賀大社の拝殿。モダンな神社建築として模範的な事例ではないかと思う。 C: 本殿。1930年築。 R: 能舞台。

L: 多賀大社の境内西側には摂社・日向神社が鎮座する。 C: 向かって左が日向神社。右は神明両宮。

R: 日向神社の本殿。日向神社は瓊々杵尊を祀る式内社で、この地域の氏神様とのこと。むしろこちらが元祖かな。

多賀大社前駅から参道入口の一の鳥居を眺める。

多賀大社前駅から参道入口の一の鳥居を眺める。

多賀大社では莚寿守を各色頂戴し、さらに飛び出し坊やの御守袋に入れる交通安全の御守も頂戴した。完璧だぜ。

以上で今回の帰省旅行はすべて終了なのだ。気がつきゃすでに16時をまわっている。名古屋に戻ってバスで飯田へ。

■2019.12.29 (Sun.)

今日も今日とて愛知県の市役所めぐり。本日のターゲットは名古屋市の東側、長久手・日進・みよしの3市である。

「市?」と、なんだか今ひとつピンと来ていないアナタは正しい。3市とも「町」の期間が長かった自治体であり、

わりと最近市制施行したのだ。まあつまりはそれだけ名古屋のベッドタウンとして人口増加しているということだ。

(なお、最も市制施行が古いのは日進市で1994年。次がみよし市で2010年。長久手市の市制施行は2012年である。)

まずは長久手市から攻める。小牧・長久手の戦いで知られるが、逆にそれ以外に何があるのかよくわからない。

愛・地球博の長久手会場となったことでリニモ(愛知高速交通東部丘陵線)が通り、イオンモール長久手ができ、

いい具合に郊外社会の要素を取り込みながら発展している印象である。いかにも愛知県の新興都市って感じなのだ。

しかし市役所はちょっと変な位置にある。都市化していく街から離れた、三方を田んぼに囲まれた穏やかな場所である。

おそらくこっちの方が「本来の長久手」なのだろうが、交通の便が悪くて取り残されつつある印象。まあ、行けばわかる。

名古屋駅から地下鉄東山線の終点である藤が丘駅へ。ここから地下に移動してリニモに乗り換える。

リニモはその名のとおり、リニアモーターカーなのだ。しかも無人運転。乗るのは初めてなのでドキドキしつつ座るが、

いざ動きだすと、なんだかモスキート音のような高音が鳴っている気がするのである。これがけっこう気になる。

(ただし本物のモスキート音はもはや聞こえない。残念ながら、当方しっかりと鈍感なおっさんなのである。)

実は僕は昔っから、電気が点いていると独特の高音がうっすら聞こえて、外から室内の電気が点けっ放しかわかるのだ。

あれのもっとイヤな感じが車両の中で響く感じ。周りの客はぜんぜん気にしていないけど、僕は気になってしょうがない。

後でネットでいろいろ検索してみたが、そういう症例を訴えている人は特にいない様子で、どうにも気持ちが悪い。

飯田を通るリニアモーターカーも同じような感じで高音が鳴るとすれば、なかなか面倒くさい事態であるが。

L: リニモの線路。これ線路って言うの? C,R: はなみずき通駅で下車して走り去るリニモを眺める。音が気になる。

藤が丘駅から1駅、はなみずき通駅で下車。たった1駅というのも贅沢な話だが、リニモに乗ってみたかったのと、

本日最初の目的地が近いのとでわざわざ利用した。そうして訪れたのは景行天皇社。その名のとおり景行天皇を祀る。

第12代天皇で日本武尊の父である。旧長湫(ながくて)地区の氏神とのこと。「長湫」は「長久手」の旧表記である。

「湫」とは尾張・美濃の方言で、湿地帯や沼地を表す言葉。かつては川に沿って長く続く湿地帯だったそうだ。

L: 景行天皇社の鳥居。敷地の形状がかなり独特で、手前の横参道が駐車場としてそのまま残っている。これは南側。

C: いったん駐車場に入ってから境内をまっすぐ見たところ。 R: 境内に入ると石段。その手前も横参道なのか馬場なのか。

なんでこんなところに景行天皇なのか不思議だったが、この地域の豪族・石作大連が景行天皇を迎える斎殿をつくり、

それがもとで神社ができたから。景行天皇は日本武尊の死後、その事績を確認するため東国を巡幸したとされる。

現在地に遷座したのは1604(慶長9)年とのこと。宅地化が進む中で、貴重な歴史を伝える空間である。

L: 拝殿。 C: 神楽殿だと思うのだが、横向きでなかなか独特。 R: 本殿脇の境内社(津島社・神明社・白山社)。

本殿。周りがどことなく城っぽいデザインである。

本殿。周りがどことなく城っぽいデザインである。

御守を頂戴すると北東へと歩く。愛知県道215号~75号~57号がちょうど長久手の市街地と田んぼの境界を構成しており、

なかなか特徴的な景観の中を抜けていく。長久手市役所はその田んぼに食い込むように公共施設を整備した島にある。

長久手の市街地と田んぼの境界。

長久手の市街地と田んぼの境界。

もともと田んぼだったところに公共施設を集中させるパターンは、昨年に宮城県東松島市で経験した(→2018.8.19)。

しかし長久手の場合は、あちらよりも明らかに年季が入っているのが特徴的だと思う。調べてみると50年以上前の話で、

役場ができてから半世紀経っているのに、周りの田んぼがほとんど開発されずに残っているのは、ちょっとびっくり。

L: 敷地入口からまっすぐ見える建物は、1974年竣工の西庁舎。 C: 西庁舎の手前は子育て支援センターとなっている。

R: 敷地の南西にあるこちらは長久手市保健センター。長久手では敷地内に複数の建物をつくって対応しているわけだ。

ややこしいので整理すると、まず現在の長久手市役所本庁舎は、長久手村役場として1967年に竣工している。

1971年に町制施行し、1974年には西庁舎が竣工。そして1987年、本庁舎の東側に新館が増築された。

そして2004年に耐震改修を行って現在のファサードとなり、2012年に市制施行。長久手市役所となったわけだ。

L: 長久手市役所本庁舎。長久手村役場として1967年に竣工し、2004年の耐震改修でこのような姿になったわけだ。

C: 駐車場から眺める本庁舎。幅が長い。 R: エントランス付近を眺める。村役場時代の面影はなさそう。

なお、市役所の敷地の南東端には「岩作城址」と彫られた石碑がある。「岩作」は「やざこ」と読む。……読めん!

調べてみたらどうも役所本庁舎は、岩作城址をよけて建てられているようだ。敷地に対して不自然に角度があるのは、

岩作城址をよけた結果であるみたい。岩作城は中世の城郭というか居館で、この地域を治めていた今井氏が守っていた。

今井氏は小牧・長久手の戦いで徳川方に加わり敗れている。岩作城を落としたのは池田恒興だが、直後に戦死している。

L: 角度を変えて南東から見たエントランス。 C: 東にくっついている新館。1987年の増築。 R: 新館中心に眺める。

L: 敷地の外に出て眺める東側の側面。 C: 北東から見た新館の側面と背面。 R: こちらは北庁舎。

L: 北庁舎の裏側。 C: 北側の駐車場から眺めた長久手市役所。 R: こちらは西館の背面。

撮影を終えるとそのままさらに北へ。田んぼから林に入ったところに石作(いしつくり)神社があるので、参拝する。

834(承和元)年創建の式内社で、祭神は石作連の祖先である建真利根命。社叢がよく残っているので威厳を感じさせる。

御守を頂戴したが、赤・紫・緑と3色あるうちの紫が品切れ。でも歴史を感じさせる雰囲気の神社を参拝できてよかった。

L: 石作神社へと向かう道。玉垣で囲まれている境内の範囲が広い。 C: 境内入口。 R: 拝殿。なかなかに複雑。

L: 本殿と手前の大黒神・恵比寿神神社。 C: 社殿全体を眺めるが、かなりマッシヴ。 R: 境内は横に広いのだ。

市役所に戻ってN-バスに乗り込み、リニモの長久手古戦場駅へ。イオンモール長久手がかなりの賑わいを見せており、

「古戦場」という響きからは想像のできない光景である。いちおう向かいの古戦場公園を軽く散策しておく。

L: 古戦場公園。小牧・長久手の戦いは8ヶ月にわたって広範囲で戦闘が発生しており、ここだけが舞台というわけではない。

C: 長久手古戦場の石碑。 R: 古戦場公園の中はこんな感じ。宅地化する周辺から意地でこの区域を守ったという印象。

L: 園内は縮景で周辺の地形が再現されている。手前は家康が軍議の際に腰掛けたという床机石を再現した石。

C: 左は主戦場の仏ヶ根、右は家康が本陣を置いた御旗山とのこと。 R: 北東側の入口。石垣っぽいのは不要では。

長久手古戦場駅からは日進市が運営する「くるりんばす」に乗り換える。愛知県も東京と同じく南北の交通が弱いが、

コミュニティバスがあるおかげでどうにかなっている。20分ほど南下していき、藤島というバス停で下車する。

ちなみにバスのアナウンス音声が日進市出身の石田彰で、もう50歳過ぎだろと。声がずーっと若いなあと呆れた。

なかなか広大な田んぼ地帯で、結局のところこれもまた愛知県郊外の真実の姿というわけか、と思いつつ歩く。

そうしてやってきたのは、白山宮。その名のとおり、加賀国一宮・白山比咩神社(→2018.11.18)からの勧請である。

L: 白山宮が鎮座する丘。境内には古墳があるそうで、神社の創建じたいはその頃に遡ると思われる。

C: 境内入口。 R: 鳥居をくぐるとまずスロープになっているのがちょっと独特。この右手が古墳とのこと。

L: 拝殿向かって左に一体化しているのは猿投社。猿投神社(→2016.12.29)からの勧請である。

C: 白山宮の拝殿。 R: 拝殿向かって右には香良洲社。津市の三角州に鎮座する香良洲神社からの勧請。

なんだかすごいデザインの足王社。「足」ということでサッカー関連の御守あり。

なんだかすごいデザインの足王社。「足」ということでサッカー関連の御守あり。

参拝を終えると、日進市役所へ向かってのんびり歩いていく。田んぼと郊外の施設が混じった独特な光景で、

モータリゼーションが進みきった地元民は気にならないのだろう。僕はそんな中をトボトボと歩くしかないのだ。

L: 日進市立図書館の背面。実にポストモダンである。かつては旧日進町役場を図書館に転用していたそうだ。

C: 正面から見た日進市立図書館。岡田新一設計事務所の設計で2008年にオープン。まあなんというか、ひどいな。

R: こちらは市役所の南にある日進市スポーツセンター。伊藤建築設計事務所の設計で1996年竣工。コンペで決まったらしい。

15分ほど歩いて日進市役所に到着。定礎のすぐ横に同じサイズで基本データが記録されており、たいへんありがたい。

浦野設計事務所の設計により、1979年に日進町役場として竣工している。市制施行は冒頭で書いたとおり、1994年。

ちなみに「日進」という地名は日露戦争で活躍した装甲巡洋艦・日進にちなむ(海軍では2代目で、水上機母艦の先代)。

なお、浦野設計は1950年に浦野三男建築事務所として創設されており、東海地方を中心に強みを発揮。市庁舎建築では、

豊明市(→2019.5.2)、清須市(新川町役場 →2013.5.6)、尾張旭市、可児市の西館(→2013.3.27)が挙げられる。

L: 日進市役所。まずは北東から見たところ。 C: だいたい正面。 R: 北西から。

L: 西側の駐車場から見た側面。 C: 南西から。 R: 南側から見たところ。

L: 南東から。 C: こちらは東側の側面。 R: 北東。これにて一周完了である。

L: 北庁舎。 C: 日進市役所のエントランス。 R: エントランス脇の庭園的な何か。

L: 中を覗き込む。70年代末の町役場としては規模が大きい印象。 C,R: 北東側にある情報公開コーナー。

撮影を終えるとそのまま県道58号を西へ。昔ながらの街道という雰囲気を残す道で、途中に旧市川家住宅がある。

1709(宝永6)年築、1769(明和6)年に現在地に移築された庄屋の住宅で、国登録有形文化財となっている。

しっかり見学したかったのだが年末で休みだったので中には入れず。意地でいちおう外観だけ撮影しておいた。

L: 旧市川家住宅。かなりきれいに整備されている。 C: 対照的に蔵の板壁はリアルなのであった。

R: 少し西に行ったところにマスプロ電工。見えすぎちゃって困るのぉ~♪ でも併設の美術館は休み。

結局、本当にトボトボ歩いただけって感じで赤池駅まで来てしまった。年末だからいろいろ休みでしょうがないとはいえ、

想定していたよりもずいぶんハイペースである。赤池駅からはまたもバスに乗り、三好上のバス停で下車する。

そうしてやってきたのは、みよし市役所。冒頭で書いたとおり、2010年に三好町が市制施行して誕生したが、

徳島県の阿波池田(→2011.7.17)が先に「三好市」となっており、同名を避けてひらがな市名となった経緯がある。

みよし市役所は2012年の竣工で、基本設計を大建設計名古屋事務所、実施設計をNTTファシリティーズ東海支店が担当。

L: 北東から見る、みよし市役所。土地全体がわずかに傾斜しており、建物は周囲より一段高くしてから建てられている。

C: あまり意味を感じないロータリー的植栽。 R: 正面から見たところ。駐車場と一緒に一段高くなっているのがわかる。

L: 北西から見たところ。 C: 少し北寄りの西側の側面。脇の道路よりはっきりと高さがある。 R: 南西から。

L: 南側の背面。こちらの方がオープンスペース感が強い。 C: 西から東を眺める。 R: 東から西を眺める。ベンチあり。

L: 南側には道路を挟んで如来池があり、その土手ということで少し高くなっている。そこから眺めるみよし市役所。

C: 東側の側面。デザイン的には西側とまったく一緒。 R: 北東側に戻ってくる。これでいちおう一周完了。

L: 如来池とみよし市役所。 C: 角度を変えて眺める如来池。 R: 如来池のさらに南に保健センター。

如来池の東側は一段高くなっており、みよし市役所の分庁舎が静かにたたずんでいる。中は市民活動センターとして、

NPOなどの団体が活動する拠点になっている。如来池を見下ろす絶好の位置ということでこいつが旧町役場かと思ったが、

現在市役所の駐車場となっている場所に西館と東館の2棟構成で建っていたようなので、特に華々しい歴史はないみたい。

L: みよし市役所の分庁舎。市民活動センターとして利用されている。 C: エントランス。真ん中の木が実に意味ありげ。

R: 北西から見たところ。こいつが旧三好町役場かと思ったのだが……。分庁舎にしても建てられた経緯が気になるなあ。

撮影を終えると本日の予定はこれで終了。ずいぶん早いが、まあしょうがない。近くのラーメン屋でお昼をいただき、

国道153号沿いのイオンへ。しばらくのんびり過ごした後、帰りはバスで途中にある入浴施設に寄ってさらにのんびり。

純粋な温泉ではないものの、いい感じでリフレッシュできたのであった。で、プライムツリー赤池で晩飯をいただく。

そんなに無理せず、光源のいい状態で市役所めぐりができて、ストレスがないのはいい感じ。余裕のある旅はいいものだ。

■2019.12.28 (Sat.)

冬の帰省旅行である。愛知県の市役所を制覇すべく何年もかけて動きまわっているけど、ぜんぜん終わらない。

それもそのはず、愛知県の市の数は埼玉県に次いで全国2位なのである。埼玉が40で、愛知が38。体感的には無間地獄だ。

粘り強くコツコツ実績を積み上げていくしかない。幸い初日から天気もいいし、やる気を出してがんばるのだ。

毎度おなじみ、早朝の名古屋駅太閤口。ああ、落ち着くなあ。

毎度おなじみ、早朝の名古屋駅太閤口。ああ、落ち着くなあ。

吉野家でしっかり栄養を補給して、いったん大府へ向かう。そうして武豊線に乗り換えて、半田で下車。

というわけで、本日最初の目的地は新しくなった半田市役所なのだ。7年前の年末に訪れたが(→2012.12.29)、

当時は建て替えの計画が進行中だった。地味ながらもしっかりモダンの要素を散りばめた旧市役所に感心したっけ。

そんなことを思いだしながら十ヶ川を渡ると、実に今風の庁舎建築。うーん、何の個性もないじゃないか。

2014年竣工で、定礎によると設計は半田市総務部総務課+安井建築設計事務所。組織事務所が手堅くつくった、

ただそれだけの役所になってしまったなあと思う。「半田らしさ」がぜんぜん見えないのが切ない。

L: 半田市役所。まずは北東から。正面が北を向いているのでどう撮っても逆光になってしまうなあ。

C: 正面から撮影。 R: 建物に近づいて北西から眺めたところ。建物の影に入ってどうにか撮影。

L: 西側の県道265号を挟んで北西から。 C: 同じく県道を挟んで西、側面。 R: 南西から。

L: もう少し近づいて、同じく南西から。 C: 南東から。後ろの道は余裕がないのだ。 R: 立体駐車場から見た東側の側面。

正面のガラスから中を覗き込んでみる。中央のロビーがかなりの開放感で、その西側にはレストランがくっついている。

最近は単なる食堂ではなくオシャレなレストランを併設する市役所も増えているが、半田もなかなかの気合いである。

もしかしたらミツカン効果でそうなっているのかもしれない(※後に定食チェーンの大戸屋がこちらに入った)。

L: まずは東側。奥に売店が見える。 C: 中央のロビー。 R: 西側のレストラン「リコリス」。

撮影を終えるとレンタサイクルで行動開始。まずは十ヶ川沿いに北上しつつ半田の歴史をおさらいしていく。

ミツカンミュージアムは年末年始で休館中(そもそも事前予約が必要)。外観だけを撮影してどんどん移動する。

L: 東から眺めるミツカンミュージアムとミツカン本社。。 C: 南東から。 R: ミツカンミュージアムのエントランス。

L: ミツカンの蔵。ミツカンはこの「三ツ環マーク」に由来。 C: 7年前も撮った小栗家住宅(旧萬三商店事務所)。

R: 小栗家住宅は1870(明治3)年の築で、仙人の住む静寂で理想的な地ということで「招仙亭」という邸号があるそうだ。

L: 半六庭園(旧中埜半六邸庭園)の入口。 C: 庭園内の標準的な光景。庭園というより単純な公園となっている感じ。

R: 1889(明治22)年築の母屋。かつては名古屋場所での二所ノ関部屋の宿舎となっており、大鵬が2階で寝ていたそうな。

L: 岸蔵の中はトイレとなっている。 C: 隣の國盛酒の文化館。 R: 半六庭園内から見た國盛酒の文化館の側面。

L: 業葉(なりは)神社。もともと石清水八幡宮を勧請したらしいが詳細は不明。 C: 拝殿。 R: 本殿。

年末年始で見学できないせいでテンポよく進んでいく。名鉄・知多半田駅の近くには国指定重要文化財の旧中埜家住宅。

先ほどの半六庭園の中埜半六が建てた別邸だ。詳しいことは7年前にも書いたとおりである(→2012.12.29)。

L: 旧中埜家住宅。7年前にも撮影しているが、もうちょっといろんな角度から攻めてみるのだ。

C: 南西から。 R: 東の方へとまわり込む。設計は鈴木禎次で1911(明治44)年の築。

L: さらに東へ。 C: 南東側の入口。 R: そのまま北東方面へ。

L: 通りに面した西側。 C: 南西へと向かう。これでいちおう一周。 R: 中を覗き込んでみた。

ここからさらに北に向かって国道247号に出ると、広い空間に巨大な赤レンガの建物というちょっと異質な光景が現れる。

これが「半田赤レンガ建物」。実にそのまんまな名称だが、もともとは丸三麦酒(カブトビール)の工場であり、

2015年に観光施設としてリニューアルオープンしている。基本設計はドイツのゲルマニア機械製作所で、

実施設計が妻木頼黄。現在は国登録有形文化財と近代化産業遺産となっている。これも半田の重要な観光資源だ。

L: 半田赤レンガ建物。戦後は日本食品化工の工場の一部となっていた。 C: 国道に近いハーフティンバー棟。

R: ハーフティンバー棟の壁面。リニューアル感がやや強いが、木骨(→2012.8.4)がなるほどいかにも明治時代。

L: あらためて創建時主棟を眺める。 C: かつてあった機械室の跡が残っている。 R: 機械室の梁を支えた柱頭。

L: 北東から眺める。 C: 北へとまわり込む。どうやら手前が貯蔵庫棟で、1908(明治41)年に増築された部分のようだ。

R: 北から。左が1908(明治41)年増築部、右が1918(大正7)年増築部と思われる。一体化して詳しいことがわからん。

文化庁のサイトにある国指定文化財等データベースを見るに、南東側のハーフティンバー棟と5階建ての創建時主棟は、

1898(明治31)年に竣工している。その創建時主棟にくっつく形で貯蔵庫棟が北から反時計回りに3棟増築されたそうで、

それぞれ1908(明治41)年、1918(大正7)年、1921(大正10)年の増築とのこと。昔の工場なのでかなり複雑。

L: トイレ。 R: その脇の自販機。どちらも赤レンガに合わせたデザインとしているが、これはかえってよろしくないのでは。

中に入ってみる。まずはハーフティンバー棟からで、土産物を扱うショップやカフェ&ビアホールとなっている。

ビアホールで扱っているのは、もちろん復刻されたカブトビール。明治・大正の2種類があるのが面白い。

かつてのカブトビールは東海地方で最大のシェアを誇ったが、合併を繰り返して戦時中に製造終了となったのだ。

L: ハーフティンバー棟内のショップ。 C: 南端側を眺めたところ。しかしまあ木骨の梁がオシャレである。

R: 巨大なカブトビールのビン模型(風船)が置いてあった。なお、左が大正ラベルで右が明治ラベルである。

L: 南側はカフェ&ビアホール。 C: 反対の北へと進んでいくとこのような光景に。有料の常設展示室がある。

R: 休憩スペース。壁の質感が往時の工場のままで、照明がなかったらけっこう怖いのではないかなあ。

L,C,R: 貸しスペースとなっている「クラブハウス」。公民館的利用が可能というわけだ。

常設展示室をさらっと見学し、ショップを覗いて外に出る。さすがに酔っ払って自転車に乗るのはいかんので、

カブトビールの明治と大正の飲み比べをしてみたかったけど断念。それはまた次の機会としましょう。

L: 国道の歩道橋から眺める。左が1921(大正10)年増築部ですかな。手前がハーフティンバー棟、右が創建時主棟。

C: そのまま敷地の西側を北に抜ける途中で撮影。けっこう高低差のある土地なのだ。 R: 最後に振り返って北西から。

敷地西側の道を北に抜けると大きめの池。「宮池」というそうで、その名のとおり住吉神社の目の前にある。

社号標には「入水(いりみ)神社」とあって戸惑うが、よく見ると下に「住吉神社」と彫った石版が貼り付いていた。

「入水神社」は旧称だそうで、1952年に住吉神社に改称。まあ、漢字の読み方を間違えると大変だもんなあ。

L: 住吉神社の東参道入口。社号標には「入水神社」とある。 C: 池の北端を縁取る東参道を行く。 R: 境内に入る。

L: 拝殿。 C: 奥にある境内社はかなりの稲荷テイスト。 R: 向かって右が住吉稲荷社。

L: 向かって左は住吉天神社。 C: こちらは西の参道。 R: 宮池越しに境内を眺める。なかなか独特だった。

これで半田市街の中心部探索はいちおう完了。国道247号を東に進んで神前(かみさき)神社を目指す。

神前神社は神武天皇が東征の際に上陸した伝説があり、それで「神嵜」、転じて「亀崎」の地名ができたそうだ。

衣浦湾に面した丘が境内となっており、これは風波の被害を受けにくい場所ということで1612(慶長17)年に遷座した。

L: 神前神社。 C: 海に面する丘がそのまま境内となっている。 R: 境内から見た衣浦湾。

L: 拝殿。 C: 裏にまわると神の井。 R: 本殿はさらに石段を上ったところにある。

L: 本殿。 C: 隣に天満宮と神明宮。 R: 社務所がモダニズム仕様でたいへん興味深い。

御守を頂戴すると、門前町を抜けて亀崎駅まで行ってみる。国道247号から一本内側に入った道はかつての街道で、

往時の雰囲気をよく残している。また、亀崎駅は1886(明治19)年に開業した当初の駅舎がそのまま使われている。

「日本最古の現役駅舎(一度焼失したという説もあるが)」だそうなので、いちおう見ておくのだ。

L: 亀崎の門前町。神前神社は旧県社で今も「県社」と呼ばれているそうだが、それにふさわしい街並みがしっかり残る。

C: 坂を上っていくと亀崎駅。 R: 1886(明治19)年の開業時からの駅舎。仮に再建でも1896(明治29)年築で十分古い。

では衣浦大橋を渡って対岸へ。高所恐怖症としては、何も遮るものがない橋を渡るのは怖くって仕方がない。

しかし愛知県は大きめの川の河口がそのまま市境となっているところが多く、避けるわけにはいかないのである。

L: 衣浦大橋。1956年にこちら北側の旧橋が完成。 R: 衣浦湾。愛知県は大きな川に架かる橋があちこちにある印象。

やってきたのは高浜市。3年前の年末にも訪れているが(→2016.12.29)、新しい市役所をすっきり撮影すべく再訪問。

高浜市役所はその2016年に竣工しているが、かなり独特な経緯で建っている。「庁舎をリースする」方針で計画が進み、

プロポーザルの結果、大和リースを中心に山下設計と昭和建物管理が加わったグループが整備を担当することになった。

したがって厳密な設計者はよくわからない。土地は高浜市の所有で、そこに20年間のリース契約で庁舎を建てたのだ。

市は大和リースから年間約1億5000万円という予算で庁舎を賃借している。で、20年後に再リースか買い取るか決める。

ちなみに市議会はふだん多目的ホールとして使用されるため、机やイスは可動式とのこと。威厳なんてクソ食らえってか。

L: 高浜市役所。まずは交差点越しに北東から。 C: 少し近づいて撮影。手前が会議棟。 R: 会議棟を北から見る。

L: そのまま本庁舎棟に視線を移す。 C: 北西から見た本庁舎棟。 R: 南西から見た本庁舎棟の背面。

L: 南東から見たところ。なるほどこれが新庁舎か。 C: 本庁舎棟と会議棟の間にある瓦ひろば。……どこが広場なん?

R:

敷地の全体を南東から。高低差を立体駐車場としているのはそのまま生かしてある。中を多少整備はしたようだが。

L: 東から見たところ。 C: 敷地内に入って撮影。 R: 北から見た立体駐車場部分。

リヴェンジ撮影を終えると、北の春日神社へ。しかしなんとも道が不思議だ。3年前にもよくわからない感覚になったが、

旧街道にしても道が曲がりすぎで不規則な住宅地となっている。古い自然堤防が宅地化に呑まれたということだろうか。

首をひねりつつも春日神社に到着。まず目立つのが陶製の狛犬。高浜市は三州瓦の産地なので、それに関連してのものか。

L: 春日神社の境内入口。 C: 陶製の狛犬。わりと新しい感じ。 R: 参道がとにかく長い。

境内は大山緑地となっており、参道がずいぶん長い。2本南北に並行しており、西が春日神社、東が八剱社。

春日神社は高浜の総氏神ということで、なるほどそれにふさわしい規模だが、神職不在で御守が頂戴できなかった。

交通安全のステッカーは「おまんと(御馬塔)」「大たぬき」の2種類がある個性派で、そういう工夫のある神社だけに、

御守が頂戴できなかったのはすごく残念である。しばし境内のネコと遊んで気分転換するのであった。

L: 春日神社の拝殿。 C: 向かって左手に多数の境内社。 R: 春日神社の本殿を覗き込むが見えない。

L: こちらは八剱社の拝殿。 C: やっぱり本殿は見えない。 R: 個性派な交通安全ステッカー。御守欲しかったなあ。

境内にはネコがいた。人懐っこいやつと少し遊んで気分転換。

境内にはネコがいた。人懐っこいやつと少し遊んで気分転換。

衣浦大橋方面へ戻る途中、あらためて高浜の市街地を散策。南北方向には西から大浜街道・本町通り・県道50号と、

3つの道が走っている。おそらくこれが西からそのまま古い順になっているが、どれもあんまり広い道ではなくて、

旧市街という雰囲気で統一されている感じ。郊外は名鉄三河線の東側にお任せで、細々と歴史を紡いでいる。

L: 分岐の馬頭観音。この先が春日神社となる。 C: 南下して清吉坂上。三州瓦のオブジェがある。こちらは大浜街道。

R: 本町通りを行く。市役所の西を通っている旧商店街。高浜の街は刈谷と碧南に挟まれてよくわからない印象だなあ。

衣浦大橋の東詰に位置しているのが、高浜市やきものの里 かわら美術館・図書館。年末年始でお休みではあるが、

手前が「やきものの里森前公園」として整備されており、三州瓦のノウハウを生かした各種オブジェが設置されている。

L: 高浜市やきものの里 かわら美術館・図書館。 C: 逆光に耐えつつ撮影。 R: やきものの里森前公園。観音様がいる。

階段の手すりなのかベンチなのかよくわからないところに鬼瓦。

階段の手すりなのかベンチなのかよくわからないところに鬼瓦。

衣浦大橋を渡って半田市内に戻ると、県道265号を西へ。名鉄河和線の半田口駅近くに新美南吉生家があるので寄る。

半田市がわざわざ購入して往時の間取りに復元していて、気合いを感じさせる。正面向かって右が父・多蔵の畳屋、

左が継母・志んの下駄屋とのこと。傾斜地に建っているため実際には2階建てで、中から1階に下りる独特の構造である。

L: 新美南吉生家。 C: まずは正面向かって右の畳屋。 R: 真ん中の土間から右(畳屋方向)を見たところ。

L: 左側は下駄屋。 C: 下駄屋スペースの奥に居間がふたつ。 R: 土間から1階に下りる。

L: 階段を下りて左手、小間。 C: 1階中央の勝手場。 R: 右奥の物置。狭いが面白い構造の建物だ。

県道265号をさらに西へ行ったところに新美南吉記念館がある。『ごんぎつね』の舞台に建っているとのこと。

まずなんといっても特徴的なのがその建物。半地下に波を打って埋もれる格好で、三州瓦も意識したのだろうか。

(半田市はしっかり尾張の知多半島なので、おそらく違う。でもそう言いたくなるような曲線をしているのだ。)

コンペで案を決めたそうだ。個人的には造形の特徴がつかみづらく、正直かなり撮影しづらいタイプ。

L: まずトイレ。 C: 反対から見たトイレ。 R: 北東から見た本体。新家良浩建築工房の設計で1994年にオープン。

L: 少し南に行ってエントランス。 C: 南東から全体を眺める。 R: 南西側にあるのは事務的な入口か?

L: 南西側から見たところ。 C: 北西から。建物としてははっきり背面である。 R: 県道265号越しに眺める。

年末でも開館していたので、喜んで見学する。当方、『ごんぎつね』に死ぬほど泣かされた幼少期を過ごしましたので。

(日記を書くために物語のあらすじを確認している今も、すでに涙腺をやられかけているような有様なのだ。

そもそも『ごんぎつね』というタイトルを聞いただけで、条件反射で目の奥に刺激を感じるレヴェルである。)

いや本当に死ぬほど泣かされた。新美南吉は僕を生涯で最も泣かせた男なのである。ただ、展示はなかなか苦しい。

不遇のうちに結核により29歳で亡くなったので、苦しい生活と少ない作品数を振り返る内容にならざるをえないのだ。

しかし若くして亡くなりながらも、今も日本の子どもの精神に多大なる影響を与え続けているのである。ただただ偉大だ。

L: エントランスの向かいはカフェとミュージアムショップ。 C: エントランス・カフェ入口を正面から見るとこうなる。

R: エントランスから中に入ったところ。特徴的な外観がそのまま反映された吹抜となっているが、生かしきれてない気も。

L: 左手の階段を上っていくと謎の休憩スペース。もったいねえなあ。正直、階段の意味がよくわからない。

C: 階段下を抜けて展示スペースへ。 R: 途中に『手袋を買いに』の帽子屋が再現されている。隣は図書閲覧室。

L: 展示スペース。学生服姿の新美南吉が座っている。 C: これまた展示スペース。 R: 東京時代の下宿を再現した一角も。

新美南吉の人形。あんたにゃさんざん泣かされたよ……。

新美南吉の人形。あんたにゃさんざん泣かされたよ……。

周辺には『ごんぎつね』『手袋を買いに』に関連してキツネのオブジェが多数。そういったものを探すのも、

子どもの来館者には楽しいのかもしれない。まあオレは「ごんぎつね」の5文字を聞いただけで泣く子だったけどね……。

L: 中庭のキツネ。 C: 時計にもキツネ。下にウナギがいるので、これはごんぎつね。 R: 六地蔵の脇にもごんぎつね。

見学を終えるとさらに西へ行き、半田中央ICの先にある「ごんぎつねの湯」に直行。本日の最後は温泉に浸かるのだ。

規模はそんなに大きくないものの、のんびりできてたいへんありがたいのであった。愛知県で温泉に入れるのは嬉しい。

ごんぎつねの湯。

ごんぎつねの湯。

以上で本日の行動は終了。市役所としては2箇所だけだが、なかなかしっかり動いた一日なのであった。

■2019.12.27 (Fri.)

冬休みスペシャルサッカー大会の2日目である。今日も強い私立のBチームとできる貴重な機会だったが、

よく考えると区大会の強豪もウチ相手にはBチームを出してくるので、実際のところはあんまり変わらない気もする。

まあでもふだん当たることのないチームに対し、試合中に分析しながら戦えるのはいい経験。ありがたいことです。

この2日間の収穫としては、1年生がある程度自信を持って守備をできるようになったことがまず挙げられるかなと。

戦術理解というか、サッカーの基礎を理解してきた感じ。真剣勝負をやらないと本物の成長って絶対にないもんね。

■2019.12.26 (Thu.)

昨年もお世話になった冬休みスペシャルサッカー大会の1日目である。ふだんまったく接点のない学校と戦えるチャンス!

特にサッカーどころである埼玉の学校と戦えたのは本当にありがたかった。生徒はこのありがたみを実感したまえ。

あとは豊島区の私立校がよかったなあ。プレスが本当に上手いのだ。自分たちの得意なことがどれくらい通用するかより、

相手の得意なことを吸収することを意識してくれたらよいのだが。中学生ってなかなかそこまで頭が回らないのよね。

■2019.12.25 (Wed.)

書く機会を逸していたが、今回の手術(→2019.10.10/2019.10.11)で初めてわかったことがある。

それは、汚い話だけど、血が何より臭いということだ。手術が終わって僕の右手人差し指からは4本のピンが出ており、

血がこびりついているのに手を洗うことができなかった。そしてその状態がしばらく続いた(→2019.11.11)。

やがて自分の右手から異臭が漂いだす。「はてオレって毒手の修行をしてたっけ?」なんてトボけてみるが、

匂いの元を探ってみると、古くなった血だったというわけ。狩猟や釣りで血抜きが重視されるのも納得である。

もうひとつ、手を洗うことができないせいで、あかぎれの症状が出た。皮膚は古くなったところが割れるのだ。

断面図で考えると、皮膚ってのは横方向である。しかし古い皮膚が積み重なっていくと、縦方向に亀裂が入る。

なるほど、それで「垢切れ」か!と、今さらながら実感したしだい。健康のありがたさを含めていろいろ学んだ。

■2019.12.24 (Tue.)

年末で進度調整する必要があって、そうなるとSCRABBLEの出番である。最近はぜんぜんやっていなかったので、

生徒たちは狂喜乱舞。ルールを再確認すると、いざスタート。コツをつかむ(勘が戻る)につれ勝負は白熱していき、

終盤はやはり大盛り上がりなのであった。辞書に慣れる意味でも、定期的にやってもいいかもしれんなあと思った。

■2019.12.23 (Mon.)

風邪気味である。症状が本格的になっていないので「気味」扱いではあるが、しっかり軽度の引き方はしている。

そうなったらもう、いかに悪化させないで済ませるかの勝負である。一点豪華主義ではないが、ここだけは全力で対処。

■2019.12.22 (Sun.)

今年のM-1の感想を書くよ!

まず思ったのが、今田耕司の安定感ったらない、ということ。いや、彼が偉大な司会者なのは十分わかっているのだが、

もう本当にすごいなと。全方面に気を遣えるうえに面白い。もうM-1チャンピオンは今田耕司でいいんじゃないかと。

今年のM-1を総括すると、審査員が若手に対して必要以上に気を遣っているのが目立った。特に上沼相談員と松本氏。

まあ去年とろスーマラで一悶着あって、おそらく上沼相談員と松本氏は彼らの言い分も理解できてしまったのだろう。

どっちも優しい人なので、いい意味では次世代への敬意、悪く言うと忖度した面が露わになっていたのではないかと思う。

上沼相談員はCDまで持ち込んでピエロに徹しつつ全体的に高い点数をつけ(後述するが和牛へに対しては少しやりすぎ)、

松本氏は例年どおり出場者たちに恥をかかせない投票行動をしているのが2本目のかまいたち支持で明らかになった。

オール巨人師匠は半端ではない若手への研究ぶりを垣間見せ、ナイツ塙はさすがの的確な分析を繰り広げてみせる。

そんな審査員の皆様の優しさが存分に感じられたのは幸せだったが、どちらかというと若手を甘やかす採点だったと思う。

というわけで、「過去最高の面白さ」と評する声が目立つ今年のM-1だが、本当に面白いのは半分程度。例年どおり。

かまいたちは僕にとっては面白い方には入らない。しゃべりを遮るのは邪道だと思う。上沼相談員の指摘は鋭いわと感心。

前半最大の注目を集めたのはもちろん和牛で、僕はわりと和牛に対しては辛い評価をすることが多いが(→2018.12.5)、

今年は入り方からして斬新。テンポもいいし、ボケていくツッコミもいいし、昨年よりはっきりと上手くて楽しめた。

しかし前述のように今年は不当に若手に甘く、和牛が犠牲になった格好。これが2ラウンド目に進めないのはおかしい。

上沼相談員は若手に対するコメントで突如「和牛の横柄さ」を指摘して、まあ確かにうすうす感じる部分ではあるが、

1ラウンド目のパフォーマンスに影響するものではないだろう。むしろその横柄さは去年までの和牛に感じたことで、

今年は明確にスタイルを変えて事実面白かったのだから、僕は彼らに謙虚さを感じたのだが。かまいたちの方が横柄だろ。

M-1は非正統派がどこまで正統派に食い込めるかを味わう機会でもある。この点において、今年は収穫はあったと思う。

すゑひろがりずは非正統派のど真ん中だが面白い。このスタイルを貫くのはすごいが、歳とってからも食える芸風かも。

インディアンスはボケの力強さで押すパターン。こういうコンビは往往にして出てくるし、いると賑やかでいい。

でもバランスが悪すぎるのでトップには立てないはずで、この系統で勝ったアンタッチャブルはとんでもないと実感。

ぺこぱは見ているうちに不思議と面白くなってきた。ベタをあえてやり、ツッコミを「肯定するボケ」にするとは、

よくこのスタイルを見つけたものだと感心する。でも、冷静に考えると和牛を食うほどではない。非正統派のつらさだ。

正統派のかけあいがもともと有利で、今年は若手(無名なコンビ)に露骨に有利。そりゃミルクボーイが勝つと思う。

いや、実際にぶっちぎりで面白かったからいいのだ。コーンフレークと最中だけで密度の高い笑いが取れる凄まじさ。

ネタじたいがしっかり面白いのを、完璧な演じ方でさらに加速させる。ナイツ塙のおっしゃるとおりなのである。

それまで審査員を中心に若手への建前ばかりの褒め言葉が飛び交っていた中で、この瞬間だけは本音の笑いが出た。

始まったばかりの頃のM-1ってもっとギラギラしていたよなあと思い出す。そこに十分、伍する面白さだった。

惜しむらくは、かまいたちOUT 和牛IN で2ndラウンドが見たかった。それでも優勝はミルクボーイだっただろうけどね。

■2019.12.21 (Sat.)

午前中はPTAの皆様に協力してもらって生徒たちの面接練習。3対1の個人面接を2ラウンドやってから集団討論で、

僕は個人面接中は待機中の生徒の相手をする。そして集団討論ではPTAの方とともに話し合いっぷりを見てコメント。

PTAの方の指摘が非常に的確だったので、僕としては特にどうこう言うことはナシ。他者の鋭い指摘ってありがたいね。

午後は部活で、いつも合同チームで組んでいる学校を迎えての合同練習。やっぱり人数の多い部活は活気があっていい。

しかし主要メンバーがいなかったので、そこはイマイチ盛り上がらず。よくがんばっているんだけど、なかなか難しい。

■2019.12.20 (Fri.)

本来なら「見た目問題」に取り組んでいる方の講演会を聴くことができたはずなのだが、英語の教員だけ研修。

どう考えても講演会の方が教員として重要な内容なのだが、お役所仕事のせいでダメ。ありえないんですけど?

研修は夏休みの続きで、ふだんALTがやっている授業を追体験するだけの、本当にどうしょうもない内容。

僕にはこういうことに疑問を持たず真剣に取り組む連中の気持ちがまったく理解できない。長いものに巻かれるのか。

たぶんそういう種類の人たちは、戦時中だったら何も考えずに戦争万歳とやっていたであろう人たちだと思う。

ものごとの本質を見抜いて信念を持って行動することができない奴らが、どうして子どもを教育できるというの?

研修の後には職場の忘年会。忘年会スルーとか言っている連中はコミュニケーション能力が完全に欠如していると思う。

忘年会程度のコミュニケーションすらできないとか、しかもそれを居直って、恥ずかしくないのかな。恥知らずだぜ。

■2019.12.19 (Thu.)

冬から春にかけて、練習試合のお誘いが今年も来ているので、積極的に取り組むぜ。

せっかくの合同チームという事情もあるが、やはり純粋に真剣勝負で成長してほしいので。がんばりましょ。

■2019.12.18 (Wed.)

職員会議で校長から「机上整理をしましょう」という話が出て、みんなが一斉にオレを見るわけさ。

そのときちょうどポケットに指のリハビリ目的で洗濯バサミを入れていたので、そいつを耳たぶに挟んで、

声は出さずに「痛い痛い! 耳の痛い話!」ってリアクションをしたら、もうバカウケよ。愉快な職場である。

■2019.12.17 (Tue.)

今日も授業の合間に入試相談。重大ではないが、ちょっとだけ冷や汗モノのできごとがあって、やっぱり疲れた。

帰りのバスを待つ間にちょろっとスーパーに寄ってお菓子を買い、職場で学年の先生方におすそ分け。チームワーク。

■2019.12.16 (Mon.)

私立高校の入試相談が本格的にスタートである。自分も高校に寄ってから職場へ行くのであった。

それにしても、入試相談にお出かけするのは3年ぶりくらいだから緊張するのなんの。自分のことなら別にいいが、

他人のことなので絶対にミスするわけにはいかないという意識が強くて、10分くらいの滞在なのにヘトヘト。

いや、特にミスなんてするような内容ではないのだが。単に「この生徒よろしくお願いします」ってだけなのだが。

それでも神経使ってこの上なく真剣な態度でやっているってことなのである。気を張るせいで、疲れが半端ない。

でも学校に着くと、珍しくネクタイ姿で現れたオレを見て生徒たちは爆笑する始末。ガキってもんだわな。

■2019.12.15 (Sun.)

朝イチで家を出て向かったのは千葉方面。銚子にリヴェンジするのだ。実に11年ぶりである(→2008.9.1)。

12月ということで、建物をこだわって撮るわけではなく、千葉県東部の神社を押さえていくのが主目的。

テンポよく御守を集められればいいなあ、っていう感じで、あんまり力まずに動いていくつもりだ。

千葉駅構内で朝メシをいただき、旭駅に到着したのが9時少し前。3月以来で(→2019.3.27)、懐かしさはまったくない。

さてここで1時間待ちぼうけ。銚子行きの総武本線は1時間に1本ペースで、タイミングが合わないとこうなるのだ。

そうまでして待ったバスに乗り込むと、南東へ。20分ほど揺られて本日最初の目的地にやっと到着なのだ。

L: 玉﨑神社の一の鳥居。海沿いの県道20号から一本入った、曲がり方がいかにも港の集落って旧街道に面している。

C: 進んで境内入口。 R: 向かって右手の境内社。わざわざ少し高くつくってあるのはやはり津波・高波を意識してか。

やってきたのは下総国二宮・玉﨑神社である。ちなみに一宮は香取神宮だが(→2008.9.1/2014.8.30/2018.11.21)、

上総国の一宮が玉前神社で、同じ「たまさき」という読みの神社である(→2011.12.17/2014.8.3/2018.10.7)。

下総の玉﨑神社は九十九里浜の北東端であり、上総の玉前神社はほぼ南西端。これは九十九里浜の古名に由来する。

もともとは「玉浦(玉の浦)」といい、源頼朝が1里ごとに矢を立てたら99本に達したことで「九十九里浜」となったのだ。

だから「玉﨑/玉前」とは実に由緒正しい名前なのである。連携してアピールすれば面白いのに、と勝手に思う。

L: 拝殿の屋根が工事中で膝から崩れ落ちる。 C: 木々の中の本殿も工事の影響で近づけず。 R: 少し高い場所に並ぶ祠。

玉﨑神社は拝殿も本殿も千葉県指定有形文化財で、ぜひ拝見したかったが叶わず。おまけに授与所も神職さんが不在。

御守は後ほど郵送でいただけたが、手紙に「あらためてご参拝ください」とあり、僕としてもリヴェンジしたいので、

どうにか機会を窺うことにする。バスだと非常に面倒くさいのでレンタサイクルがあるといいんだけどなあ……。

参拝を終えて旧街道をさらに進んでいく。

参拝を終えて旧街道をさらに進んでいく。

参拝を終えると港のある南側へと歩いていく。10分ほどで、いいおかみなと公園に出る。広大な駐車場に長い防潮堤。

狭い盆地の海なし県に育った僕には、まったく慣れない光景である。しばらく360°ぐるぐる回りながら景色を味わう。

L: いいおかみなと公園。車やテントがわりとあって、釣りを楽しむキャンプ場となっている模様。なるほどなあ。

C: 防潮堤に描かれている魚群。 R: よく見たら、魚たちは立体的に貼り付いているのであった。リアルである。

西の九十九里方面を眺めると、平らな陸地が際限なく続いており、水平線の上に地平線を乗せた景色となっている。

その反対側である東もまたインパクト絶大な光景だ。こちらはべったりとした丘が、壁のように目の前に横たわっている。

これが刑部岬で、屏風ヶ浦の南端というか西端である。西は海岸平野、東は関東ローム層の台地と、まったく異なる世界。

海を背にして左右を見比べるが、どちらも圧倒的なスケール感で人間のちっぽけさを実感する(歩いた分だけになおさら)。

L: 防潮堤の先、さらにぴょこっと延びている防波堤。手すりがあって、わりと先っちょまで行けるようになっている。

C: 防潮堤の上から眺める西の九十九里方面。 R: まったく高さのない陸地が水平線の上に延びて、海に蓋をしている。

L: 反対側、東の刑部岬。ぴょこっと飛び出た防波堤から眺めるが、対照的な光景に地理の興味深さを体感するのであった。

C: 刑部岬をクローズアップしてみる。豪快な海食崖に圧倒されつつ、「屏風ヶ浦」という絶妙な名称にただ感心。

R: 防波堤のさらに南に、朽ちた桟橋っぽい構造体がある(もちろん立入禁止)。ここだけなんだか映画のようだ。

こうなりゃ実際に刑部岬の方から港と九十九里浜を眺めてみるしかないではないか。見通しがいいので近く見えるが、

実際はイヤというほど遠い、そういうスケール感の中を根性で歩いていく。とにかく東へ歩いて海津見神社を抜け、

台地上の道路に出る。そこから南に針路を変えて、これで刑部岬の上に到着。20分ほどかかって、いやはや疲れた。

L: 漁港をまわり込んで歩く。地味に距離があるのだ。 C: 海津見神社の境内を抜ける。 R: 山道。ここから台地に出る。

刑部岬の上には「飯岡刑部岬展望館~光と風~」。どうやら「~光と風~」まで入って正式名称であるようだ。

建物じたいは展示室がある程度の小規模な2階建てだが、3階レヴェルのデッキが常時開放の展望スペースとなっている。

L: 飯岡刑部岬展望館~光と風~。 C: 北西から見る。鐘があるので桂由美でおなじみの「恋人の聖地」かと思ったら違った。

R: 飯岡灯台。初点灯が1956年と新しく、塔高が9.8mで小規模。でも全身タイル張りで、気合いが入っている灯台である。

しかしやはり刑部岬の上から眺める景色は絶品だった。台地と海岸平野。そのコントラストが視界いっぱいに広がる。

「日本の夕陽百選」「日本の朝日百選」「日本夜景100選」「日本夜景遺産」「ちば眺望100景」に選ばれているそうで、

跳満まであともう一歩である。しかしまあ、おはようからおやすみまでバッチリ押さえていてすごいですな!

飯岡灯台の辺りからの眺めをパノラマにしてみた。

L: 「ちばてつやが育った町」ということで『あしたのジョー』矢吹丈の石像が置いてある。ディフォルメがイマイチだな……。

C: ちゃんと力石の石像もあるのが偉い。 R: あらためて景色を眺める。平野部の農地と漁港がいかにも千葉県であると思う。

帰りは旭市コミュニティバスで飯岡駅へ。そしてここでもまた1時間ほどの待ちぼうけである。いいかげんにしてほしい。

レンタサイクルさえあればすべてを解決できるのである。駅舎は海上ふれあい館ということで、展示を見ながら過ごす。

飯岡駅。「飯岡」を名乗っているくせに5km以上離れているぜ。鉄道忌避のせいだと。

飯岡駅。「飯岡」を名乗っているくせに5km以上離れているぜ。鉄道忌避のせいだと。

飯岡から2駅東の猿田駅で下車する。台地のど真ん中で線路も道路も曲がりくねっており、まったく見通しが利かない。

さっきの絶景とはまったく異なる光景で、まるで別の土地という印象だ。さて目的地は、猿田(さるだ)神社。

その名のとおり猿田彦大神を祀っており、嫁さんの天鈿女命と白山系の菊理媛命も主祭神となっている。

L: 県道71号に面する一の鳥居。 C: 二の鳥居の先に石段。実はこの石段、先神橋という名前の橋になっている。

R: 先神橋。線路が参道をぶった切ったので、当時の総武鉄道が代わりにつくった。1897(明治30)年築で、レンガが見事。

L: 先神橋から見下ろす総武本線。木々と畑だらけのいかにもな下総台地を抜けていく。

C: 先神橋。上のレンガは新しい。関東大震災で補修したとか。 R: 猿田神社の境内に入る。

御守を頂戴したが、猿田神社は神紋が面白い。月星紋なのだが、月の中に三つ星が入っているデザインなのだ。

祭神は猿田彦であるものの、神紋が妙見信仰を思わせる点に千葉氏の影響を感じる。やはり雰囲気が少し独特である。

L: 角度を変えて眺める拝殿。 C: 本殿。1680(延宝8)年築ということで風格を感じさせる。 R: 本殿の背面。

猿田神社の境内は広く、西の方に社叢が広がっている。その中に猿田彦大神が降臨したという元宮もあるので寄ってみる。

社叢はなかなかの湿り気で、単純な猿田彦信仰・妙見信仰とも少し違う印象。ちなみに仏滅だと社務所はお休みとのこと。

L: 広大な駐車場。 C: こちらから御神砂を頂戴できる。掘ってるねえ。 R: こちらは奥宮。奥に御神水。

L: さらに西へと進むと元宮。2013年に整備されたとのこと。 C: 猿田彦大神降臨の地。 R: 木々の形がなかなか独特。

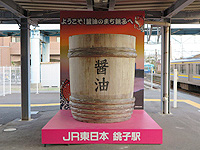

参拝を終えて総武本線をさらに東へ行き、終点の銚子に到着。冒頭でも書いたとおり11年ぶりの訪問となる(→2008.9.1)。

やはり関東の最東端は遠く、なんだかんだで来るのにたいへん手間がかかる。冷静に考えるとこれは下総台地のせいだ。

神奈川や埼玉と比べて千葉が独自の匂いを景観的にも社会学的にも残している原因であると、なんとなくつかめてきた。

銚子といえば醤油。千葉県は西(→2017.9.14)も東も醤油どころである。

銚子といえば醤油。千葉県は西(→2017.9.14)も東も醤油どころである。

レンタサイクルを確保すると、まずは銚子市役所へ。あらためてきちんと写真を撮っておこうというわけなのだ。

銚子市役所は1975年の竣工で、設計は山下設計。 もともとは銚子醤油(現・ヒゲタ醤油)の第1工場があった場所で、

1802(享和2)年に田中玄蕃が醤油の醸造所を建てて以来の歴史を持っている。醤油のもたらす富が矜持であるわけだ。

白くて四角くてガラスを並べて、非常に几帳面な印象のある建物だ。1970年代庁舎の興味深い事例であると思う。

L: 銚子市役所。左が議会棟、真ん中が高層棟(中央棟)、右が低層棟(東棟)。どれも1975年の竣工である。

C: 角度を変えて南東から。奥が議会棟、真ん中が高層棟、手前が低層棟。 R: 低層棟をクローズアップ。

L: 銚子市役所の碑。たいへんモダンなデザインでかっこいい。その右にヒゲタ醤油工場跡の碑。その右に説明がある。

C: あらためて正面から眺める高層棟。 R: 角度を変えて南西側から。ピロティでガラス張りのエントランスは当時最先端か。

L: 左を向いて議会棟。こちらもガラスでピロティ。 C: 南から見た議会棟。 R: 南西側にまわり込む。

L: 議会棟、西側の側面。 C: さらに裏にまわって北西から。付属棟がくっついている。 R: 高層棟の背面。

L: 北から眺める高層棟の背面。 C: 道路を挟んで全体を眺めるが、あまり変わらない。 R: 東側から眺める側面。

撮影を終えて本格的に銚子市内の徘徊を開始する。まずは東の飯沼観音こと圓福寺と銚港神社を目指すが、

途中の銚子市公正市民館(旧公正會舘)に圧倒された。1926(大正15)年の竣工で、銚子空襲でも残った建物だ。

「公正」とはヤマサ醤油10代当主・濱口儀兵衛(梧洞)が社会教育事業を目的に設立した財団法人・公正會に由来する。

ちなみに「儀兵衛」はヤマサ醤油の当主に受け継がれる名跡で、7代目の濱口梧陵のときに紀州広村から銚子に完全移転。

濱口梧陵は津波から人々を守った「稲むらの火」の逸話で知られる人物だ。昔の実業家は社会貢献に熱心で偉いなあ。

L: 銚子市公正市民館(旧公正會舘)。国登録有形文化財である。まずは西から。 C: 正面から。 R: 東から。

圓福寺に到着。歴史はかなり古く、728(神亀5)年に漁師が十一面観音菩薩像を網ですくい上げたそうで、

これを弘仁年間に空海が開眼供養して開基。その後は千葉氏系の海上(うなかみ)氏の庇護を受けて伽藍を整備するが、

銚子空襲によって壊滅。戦後に粘り強く堂宇を再建していって現在に至る。銚子市民にしっかり崇敬されている感じ。

L: 圓福寺の仁王門。 C: くぐって境内。開放的な印象なのは、やっぱり空襲の影響なのか。 R: 本堂。

L: 五重塔。2009年の再建。 R: 本堂の前にいる銚子大仏。

そのまま南に隣接する銚港神社にも参拝する。創建は養老年間で、かつては「龍蔵権現」と呼ばれていたとのこと。

主祭神は闇淤加美神。これは『古事記』での表記で、『日本書紀』だと龗神となり、つまりは雨や水の神様である。

神社の名前が示すとおり銚子は漁港の街なので、航海と船舶の安全ということで整理されていったのだろうと思う。

L: 銚港神社。隣の圓福寺が余裕のある境内なのに対し、こちらはちょっと窮屈。 C: 拝殿。 R: 本殿。

御守を頂戴すると今度は西へと向かう。国道356号をすっ飛ばして1駅西の松岸駅を越え、海上(うなかみ)八幡宮へ。

この「海上」という地名がわりと面倒くさい。かつては上総国と下総国にそれぞれ「海上郡」が存在していたのだ。

上総国の海上郡は国造からの歴史を持っていたが(上海上国造)、中世に分割されて後に市原郡の一部となった。

対する下総国の海上郡も下海上国造以来の歴史があり、こちらは平成の大合併まで残っていた(現在は銚子市と旭市)。

ただし「うなかみ」ではなく「かいじょう」という読みが正式とされていた。でも旧海上町は「うなかみまち」だった。

平安時代に千葉氏から海上常衡が出るが、源頼朝の挙兵により滅亡。後に千葉氏系統の東(とう)氏が海上氏を継ぐが、

結局は秀吉の小田原攻めによって滅んだ。海上八幡宮はそんな分厚い歴史の痕跡を残している、貴重な神社なのだ。

(なお東氏では、郡上八幡のさらに山奥で古今伝授をやっていた東常縁(とう・つねより)が有名。→2018.8.12)

L: 歴史がある分だけ境内も独特な形を残している。国道356号から分岐して延びる参道。舗装されておらず、これが長い。

C: しばらく進んでようやく境内が見えてきた。 R: というわけで境内入口。両部鳥居の扁額には「海上宮」とある。

海上八幡宮は807(大同2)年に宇佐八幡(→2011.8.13/2015.8.22)からの勧請によって創建された。

源頼朝が石橋山の戦いで大敗した後こちらに祈願しており、鎌倉幕府を開いた際に現在地に遷座したという。

拝殿の形が非常に独特で、神社というより寺を思わせる寄棟造に、ずいぶん角張った向拝が付いている。

L: 海上八幡宮の拝殿。細かなことはわからないが、かなり独特な形状である。 C: 角度を変えて眺める。 R: もう一丁。

奥へまわると、1683(天和3)年築で千葉県指定有形文化財となっている本殿が現れる。これもまた屋根が独特だ。

流造だが、やけに屋根に厚みがある。ポイントを絞って細やかな彫刻が施されており、海上郡のプライドを感じさせる。

L: 本殿。木鼻や蟇股などにポイントを絞って極彩色の彫刻が施されている。 C: 背面。朱色はベンガラによる。

R: 海上八幡宮の社叢。かつての利根川流域の景色はだいたいこんな感じだったのかな、と想像してみる。

これで今回予定していた神社めぐりはすべて完了。銚子駅に戻ると銚子電鉄で今度はまたさらに東へ。西へ東へ忙しい。

時刻は16時をまわったが、意地で犬吠埼方面へ。ただし灯台(→2008.9.1)はスルーし、海に面したホテルへと向かう。

いっぱい動いて疲れたので温泉に入りたいのである。犬吠埼温泉は、平成になってからボーリングで掘り当てたとのこと。

ホテル群の辺りから眺める犬吠埼。このアングルもなかなかよいではないか。

ホテル群の辺りから眺める犬吠埼。このアングルもなかなかよいではないか。

日帰り入浴で露天にのんびり浸かりながら暮れなずむ犬吠埼を眺める。とはいえ冬至が近い関東の最東端ということで、

あがる頃にはだいぶ暗くなっていた。いい気分で駅まで戻って列車に乗り込むと、車両が全力でチーバくん推しだった。

どうやら運よく「チーバくん号」に乗ったようだ。デコレーションはもちろん、人形にバルーンアートにとやりたい放題。

もともと銚子電鉄はぬれ煎餅に代表されるように営業努力に定評があるが、この徹底ぶりには素直に感動である。

L: チーバくん号。やれる装飾をぜんぶやっている感じ。 C: チーバくんと一緒に座れるぜ。 R: でっかいバルーンアート。

観音駅で下車すると、あらかじめ調べておいた海鮮丼の専門店にお邪魔する。銚子に来たからには魚を食わねばなるまい。

銚子港であがった旬の青魚にこだわっているそうで、感動的なおいしさなのであった。銚子の底力を実感しましたなあ。

銚子がもっと近ければいいのに、と思うくらいおいしゅうございました。

銚子がもっと近ければいいのに、と思うくらいおいしゅうございました。

千葉の最果てはやはり遠く、3時間ほど揺られて帰る。でも絶景と御守と温泉と海鮮でずっと幸せなので、問題なしなのだ。

■2019.12.14 (Sat.)

神保町カレーライフの第15弾は、パンチマハル。仙臺の隣で、それすなわちカレー屋ばんびの向かいとなる。

ここもまた有名店が集中している恐ろしい一角である。チキンカレーを食いたくて昼に行ったが売り切れなのであった。

次善の策ということでインドカレーを選択したが、キーマカレーも気になるし。ヌードルが選べる点も気になるし。

インドカレー、950円。

インドカレー、950円。

辛さのレヴェルが1から5まで選べる。ふつうだという1辛にしてみたが、そこまで辛くなくて良心的な感じ。

スパイスによるものか、カレーソースに粒っぽさがあるのが独特。まったくイヤではなく、個性を感じさせる部分だ。

特徴的なのが、カレーだからといって辛みが独立している感じではなく、きちんと旨味として必須になっている点。

辛さが旨さに直結しているのである。そういう意味で、これはカレー料理として正統派なんじゃないかと思う。

多めのカレーソースには柔らかなチキンと大ぶりの野菜がゴロッと入っており、そこはスープカレーを思わせる。

売り切れが多くてなかなか簡単にはできそうにないが、これは全種類のカレーを制覇したくなる店である。

完全なるワンオペだからか、客の座らせ方は非常に独特。まあ、細部にこだわるからこそカレーがおいしいってことで。

■2019.12.13 (Fri.)

神保町カレーライフの第14弾は、ビストロべっぴん舎。ランチ営業が中心で、夜は火曜と金曜だけとのこと。

もともと学生街の神保町は、ランチがメインの印象がある。土曜昼のみで日曜休みとか、平日夜も早く終わるとか。

黒のべっぴんカシミールカリー、ライスとカリーソース大盛で1200円。

黒のべっぴんカシミールカリー、ライスとカリーソース大盛で1200円。

赤の薬膳カリーと黒のカシミールカリーで迷う。またスタンダールでジュリアン=ソレルかよ、と。

まあ前回は別の店だけど赤を選んだし、薬膳という響きにあまり惹かれなかったしで、今回は黒でいってみた。

小麦粉を使わないので結果的にスープカレーになっていて、ごろっと入る野菜と肉もそういう雰囲気である。

辛さのグレードが1から6まである中、黒は4からのスタート。なるほど、最低の4でもやっぱり十分辛いのであった。

単純な辛さではなくスパイスたっぷりの辛みなのはわかるが、自分には辛くて味がわりと辛さに染まった感じ。

ぜひ赤の薬膳の方も食べてみて、この店の味の「構造」を確かめてみたいところ。リヴェンジの予定が膨らむなあ。

■2019.12.12 (Thu.)

入試相談の準備で毎日あたふたしておりますが、同じ学年の先生方でお菓子をやりとりしてお互いにやる気を維持。

これは三者面談の期間中にもやっていたことで、地味ではあるけどチームワークを良くするには有効な手段なのだ。

僕の場合、市販のお菓子を買ってもつまらないので、東急ストアでたまに売っている地方の名物を用意しているしだい。

それをわかっている先生方が「今日はなんかないんですか」と訊いてくると、「お、ソフトカツアゲですな」と応じつつ、

(元ネタが「ソフトカツゲン」なのはわかんないんだろなあ……。まあぜんぜんわかんなくていいんですけど →2012.7.1)、

マルセイバターサンドやら、もみじ饅頭やら、長崎かすてら巻スティックやら、ドン・フランシスコやら、いろいろ提供。

そういう目で見てみると、実はそれなりに地方土産を買うチャンスはあるものだ。みんなで面白がっております。

■2019.12.11 (Wed.)

神保町カレーライフの第13弾は、ボーイズカレー。由来はBoys, be ambitious.とのこと。学生向けってことですな。

カツカレー大盛、870円。

カツカレー大盛、870円。

最初は甘めかと思ったら辛さと渾然一体となった味だった。単純明解なカツカレーぶりである。いい意味で一様な味。

とろみ具合はちょうど食欲をそそる感じで、気楽に食える古典的な学生向けの洋食屋のカツカレーなのであった。

もっとも、この店の一番人気はしょうが焼きであるようだ。店名にカレーが入っているけど、それだけではないみたい。

ぜひリヴェンジして生姜焼きも食べてみたい。まあ気軽に食える学生向けの洋食って、実に神田らしくていいですね。

■2019.12.10 (Tue.)

神保町カレーライフの第12弾は、カレー屋 ばんび。有名店が店名を変えて新たにスタートしたらしい。

場所としては、通りを挟んだ仙臺の向かい。店内に並ぶ焼酎やメニュー表など、居酒屋的要素もあるようだ。

ポークカリー大盛、940円。

ポークカリー大盛、940円。

食べるとまずカレーらしい味なのだが、その後でもう一段、一気に味が広がる感じがあって実に不思議だ。

見た目でラー油っぽいかと思いきやコリアンダーのような広がり方をする深みで、これはクセになる。

評判のとおり確かに辛いのだが、もっともっと食べたくなる味である。夢中で食べ進めていった。

今回は大盛でふつうの1.5倍だが、2倍の特盛にしなかったことを後悔した。それくらいのおいしさなのだ。

カレーソースの中にあるジャガイモは揚げるこだわりがあり、ポークの肉も非常に柔らかい。

しかし純粋にライスとカレーソースだけでもまったく飽きずに食べられるカレーである。ただただ不思議。

■2019.12.9 (Mon.)

一週間の最初から21時まで残業とか、つらいわん……。でもまあ今週末から私立高校の入試相談が始まるので仕方ない。

やらなくてはいけない仕事が整理できていなかったのだから、納得はしている。でもいきなり疲れがフルスロットル。

こうなったらもう、今週末には絶対にどこか遠くへ日帰りで行って温泉に浸かってやるのだ。それだけが心の支え。

■2019.12.8 (Sun.)

松本山雅を8年率いた反町監督が退任とのこと。長期政権なのは重々承知していたが、8年というのは本当に長かった。

「こりゃいい監督を連れてきたもんだ」と思ってから、もう8年である。よほど居心地が良かったということだろう。

J1昇格にJ2降格を複数回体験し、調子の良い時も悪い時も根気よく支え続けた松本市民は偉い。まず思ったのはそこ。

僕は反町監督に対しては是々非々であるつもりだ。まず、いちおう根底には「いい監督」という評価がある。

そのうえで、気に入らない点をマイナスしていって、それでもポジティヴな評価が残る、そういう考えである。

具体的にその「マイナス点」を挙げていくと、まず筆頭が、松本山雅というクラブの伝統的な部分でもあるが、

ロングボール一辺倒のキック・アンド・ラッシュを基本としていること(→2013.8.4/2016.4.9)。僕にはマイナスだ。

選手の視点だと「やるべきことが明確で個人のアレンジを入れやすい」という高評価にもつながるが(→2019.3.29)、

監督の視点だと工夫のない弱者のサッカーであり、現実的ではあるものの戦術的な目新しさに欠ける、となるのだ。

とはいえ、1回目のJ2降格となった2015年には「湘南スタイル」を松本がやっていた試合もあった(→2015.9.12)。

綜合すると、下位カテゴリー時代からやっていたサッカーに新たな要素を加えた面は薄いように思う。そこは残念だ。

結局、J2トップクラスの選手をかき集めてエレヴェーターをやっていた8年間だった。地方クラブのモデルではあったが。

何より、反町監督最大の問題点は、親とアルウィンで試合を観た際のログにはっきりと書いている(→2016.4.9)。

「反町の采配は確かで、『勝たせる監督』ではあると思う。でも彼は『育てる監督』ではないな、というのが感想だ。」

そう、J2トップクラスの選手を集めることで他クラブを弱体化させつつ昇格を狙うのがこの8年間の基本路線だった。

必然的に選手の年齢層は高めとなり、若手が育たない。この8年間でユース出身の選手が一人でも定着しただろうか?

そもそもがスポーツ後進県の長野県にとって、目先の勝利よりも将来の育成環境を充実させることが大切なはずなのだ。

しかし反町体制の8年間は、同じことをただ繰り返している間に選手の年齢がただ上がっていく、そういう時間だった。

さすがに誰もがその限界に気づいていたわけで、本当にギリギリのタイミングでの「幸せな別れ」となったように思う。

今後、しばらく松本山雅はJ2で忍耐強く戦うシーズンを過ごすことになるだろう。しかし、反町体制と同じこと、

他のJ2クラブから中堅選手を引き抜いてJ1を行ったり来たりすることは、もう卒業すべき段階なのは明らかだ。

短期的な欲望に惑わされることなく、地道に若手を育てる姿勢を貫いて、その結果としてのJ1定着を目指したい。

これからはまさに、不条理に耐えてクラブを支えるサポーターとしての品格が問われることになるのだ(→2017.4.24)。

大げさでなく、日本全国が松本市民の品格に注目している。この点について僕はわりと楽観的に構えているんだけどね。

■2019.12.7 (Sat.)

J1最終節、優勝を賭けた首位と2位の直接対決である横浜FM×F東京をテレビ観戦するのだ。

昨シーズン、まだ不安定な状態の横浜FMのサッカーは現地で観戦しているのだが(ハイラインで負けた →2018.4.15)、

本領を発揮した今シーズンの試合はひとつも見ていない。ポステコグルーのサッカーがどう開花したか見たかったが。

首位と2位の直接対決ではあるが、勝ち点差と得失点差の関係で、アウェイのFC東京は4点差以上で勝たないといけない。

常識的に考えれば、鬼のように攻めるFC東京に対し、マリノスはどっしり構えて受けて立つ展開になるはずなのだ。

しかし攻撃サッカーを貫くポステコグルーとマリノスイレヴンに、そんな発想は毛頭ない。序盤からふつうに攻める。

硬くなっているようなことはまったくなく、34試合の中の1試合といった雰囲気で戦っている。むしろFC東京がやや硬め。

そのうちにティーラトンが決め、エリキが決め、前半を2-0で折り返す。これは本当に強いチームだなあと呆れる。

後半、マリノスのGK朴が一発レッドで退場となるも、選手たちはまったく焦りを感じさせることなくプレーを続行。

それどころか途中出場の遠藤がドリブルで持ち込みシュートを決めて3-0。この大舞台でここまでの完勝劇を見せるとは。

監督の志向するサッカーを実現できる選手を集め、最後まで調子を落とすことなくマネジメントして勝ち切る。

今年のマリノスの優勝は、振り返ればきわめて妥当だったという感触がする。学ぶところの多いチームだったなあと。

努力が報われ、やることをやっているクラブがきちんと勝つ。戦術的にも戦略的にもJリーグのレヴェルは上がっている。

■2019.12.6 (Fri.)

右手親指の筋力がはっきりと落ちている問題。

右手人差し指の脱臼骨折の影響は人差し指だけに留まらず、その対岸たる親指にも悪影響を及ぼしていたのだ。

僕自身はまったく気づかなかったが、リハビリの指導を受けているときに指摘されて、なるほどと思った。

中指ー親指、薬指ー親指、小指ー親指それぞれのつまむ力を測定すると、どれも右手は左手の2/3ほどしかなかった。

もともと僕は左右の握力にそれほど差はないはずなのだが、ここまではっきりと数字に出てしまうとびっくりだ。

確かに左右の掌底を比べると、親指側の厚みが明らかに違うのだ。右手の方が薄くなっていて、触るとかなり差がある。

2ヶ月ほど「人差し指を使わない」ということだけで、ここまで衰えるものなのかと驚いた。親指もリハビリですよ。

■2019.12.5 (Thu.)

神保町カレーライフの第11弾は、ヒナタ屋。エチオピア、鴻(オオドリー)、MAJI CURRYが並ぶエリアにある。

お茶の水から神保町に下る角地のビル、その4階に位置する。4階なので、外からだと少々わかりづらいかもしれない。

しかしいざ店に入ると店名のとおり、昼なら日当たり良好で実に居心地がよさそう。角地の上階ならではの店なのだ。

チキンカレー大盛、1050円。

チキンカレー大盛、1050円。

「すりおろした感じ」のカレーソースがかなり独特。フルーツなのか何なのか(大根ではないだろうが)、不思議だ。

それゆえに、カレーソースにはほかの店にないジューシーさがある。確かにこういう食感のカレーはあっていいと思う。

またその一方で、かなりスパイシーでもある。さまざまなスパイスが組み合わさった、独特な風味がクセになる。

小さくて黒くて細長いスパイスがそのまま入っていたけど、これって何だろう? 噛むと爽やかな香りで非常に気になる。

チキンも食べやすい大きさで、皮などの雑味を除くこだわりがわかる。ほかの各種カレーもぜひ食べてみたい店だ。

店内もカレーに負けず、穏やかで優雅な印象のオシャレさ。もっと客がいていいのに、時間帯が微妙だったのかな?

■2019.12.4 (Wed.)

神保町カレーライフの第10弾は、MAJI CURRY。昨年の神田カレーグランプリで優勝したお店とのこと。

ちなみに場所は北からエチオピア、鴻(オオドリー)と並ぶ3軒目。狙ってそこにしたのかなあ。店内やや狭め。

ビーフカレー大盛、720円(大盛無料)。

ビーフカレー大盛、720円(大盛無料)。

まず甘い。その甘さをベースにした緩やかな辛みを味わう、そういった雰囲気のカレーである。

ココイチことCoCo壱番屋のカレーを最も標準的なチェーン店の味とすれば、今のところそこに最も近い。

家庭の味っぽいという印象で、甘さベースなこともあり、悪い意味ではなく子どもも喜ぶカレーではないかと思う。

変なクセもないので(強いて言えば甘さ重視な点か)、量はいくらでも食えそう。柔らかく煮込んだビーフもよろしい。

意識の高い人気店としてやっていくか、幅広くチェーン展開していくか。業態について考えさせられる味だった。

■2019.12.3 (Tue.)

神保町カレーライフの第9弾は、仙臺。実際のところ、特にカレーを専門としている店ではないようだ。

店名のとおり、仙台名物である牛タン関連のメニューをリーズナブルに提供してくれるお店というのが正しいみたい。

しかし客には牛たんカレーが大人気であるようだ。そんなわけで、僕も挑戦してみることにしたわけである。

牛たんカレー大盛、850円。

牛たんカレー大盛、850円。

ライスを盛ってカレーソースをかければ一丁あがりということで、出てくるのが非常に早い。人気なんだなあ。

食べてみるとこれが完全なる洋食屋のカレー。カウンター席がメインでお世辞にも余裕があるとは言えない店内には、

岡晴夫の『啼くな小鳩よ』をはじめとする昭和の歌謡曲が大音量のヘヴィーローテーションで流れているというのに!

(『啼くな小鳩よ』はうちの母が僕や潤平が泣くと必ず歌っていたのでサビだけは知っていた。……どんな家だよ。)

メニューにあるとおり中辛口だが、カレーソースが洋食屋ならではの深い味わいで、辛さを気にせず食える。

世の中にはカレーにもいろいろあるが、本当に正統派のデミグラスソース方面の洋食カレーをいただけるのだ。

肉がまた分厚いし大きいしで、この値段でこれを食えるのか?という感動が満載。これはすごい店だわ……。

■2019.12.2 (Mon.)

今朝も整形外科で指の診察。やはり回復具合としては順調なようで、次の診察予定はだいぶ先となった。

確かに指は柔軟性が戻ってきて、平べったいマウスでも人差し指を使うのにだいぶ違和感がなくなってきている。

その一方で、まっすぐに伸ばしきれないので、頭の感覚よりも人差し指の届く距離が短くて困る、ということも多い。

これがはっきりと出るのが、パソコンのキーをたたくとき。人差し指を使おうとすると手の位置全体を動かすしかなく、

いちいちそうするのは面倒なので、結局いまだに人差し指は使えていない。それでほかの指を使うとミスタッチ連発。

実はけっこう苦労して日記を書いているのだ。当たり前とはいかにありがたいことだったか。実感させられております。

■2019.12.1 (Sun.)

毎月恒例のJリーグ観戦も、12月は試合数が少なすぎて都合がつかないことが多いのだが、今年はなんとかなった。

J3相模原がホーム最終戦で長野パルセイロを迎え撃つということで、久しぶりに長野の様子を見にいくことにした。

試合は13時キックオフなので、天気がよければ午前中に林間都市構想の追跡と市役所&神社めぐりのつもりだったが、

天気予報だと曇りからの雨ということだったので、前日からすっかり諦めモードに。試合観戦だけでいいや、となる。

しかしいざ電車に乗り込んだらけっこういい天気。神奈川県に入ってもそこそこの晴れでやんの。がっくりだ。

相模大野から路線バスという、前回と同じパターンで相模原麻溝公園競技場(相模原ギオンスタジアム)へ。

2年前は開幕戦だったが(→2017.3.12)、今年はラス前である。でも長野の立ち位置はどんどん沈んでいるなあ。

マッチデープログラムによると、現在の長野の順位は18チーム中10位。この試合に勝っても順位が上がる可能性は低い。

L: 2年ぶりでやってきた相模原麻溝公園競技場(相模原ギオンスタジアム)。バスは20分に1本で、わりと余裕のない到着。

C: 長野のゴール裏。2年前よりも人が減っている。開幕戦じゃないし、順位も順位だし、当たり前っちゃ当たり前か。

R: 相模原のゴール裏。台風19号の被害を受けた長野にエールを送る姿勢が素晴らしい。Jリーグの本当にいい部分だよね。

さて試合が始まるが、どうにもすっきりしないサッカー。相模原の監督が三浦文丈なのでやる気を出すかと思ったら、

(三浦監督は2016年に長野を率いてJ3で3位に入るが、契約延長せず新潟の監督に。そして開幕から10試合で辞任。)

ぜんぜんそんなことはなく、どうにも動きが悪い。長野のサッカーはすっかりJ3仕様に染まってしまっている感じ。

むしろセカンドボールを積極的に拾う相模原の方が若干いい内容である。長野はいちいち後手に回っている印象。

結局、長野は相手とボールを争うのではなく、相手にボールが入ったところにプレスに行くという消極的な姿勢なのだ。

また、攻撃時も全体的な動きが悪い。2年前の浅野監督時代を思い出す、まるでデジャヴのようなサッカーである。

せっかくサイドでボールを持っても、中央の準備ができていないうちに焦ってクロスをあげてしまう場面が目立つ。

DFでボールを保持しても中盤で顔を出して受けに来る選手がおらず、結局ロングボールを蹴り込んで撥ね返される始末。

ボールをつなぐためにちょっとズレて動く、という連動性がないのだ。得点の匂いがまったくないままハーフタイムへ。

長野の攻撃。ハーフウェイラインでボールを持つが、DFは何をやっているのだ?

長野の攻撃。ハーフウェイラインでボールを持つが、DFは何をやっているのだ?

後半に入るとさすがに長野の攻撃は改善されたが、それはあくまで個のレヴェルでのこと。前線は積極的になってきた。

しかし全体の動きがまだまだ重たい。走力で勝負するのか、足元の技術で勝負するのか、サイドのスペースを使うのか、

ショートカウンターで相手のミスを誘うのか。やっていることが場当たり的で、崩すための戦術が見受けられない。

とはいえ前への圧力は強まっており、シュートで終わる意志がようやく見えてきた。相模原も前半は丁寧な守備で、

長野が縦パスを入れづらい状況を上手くつくっていたが、後半は長野の見せる強引さに手を焼きはじめたのがわかる。

そして72分、ペナルティエリアに強引に入り込んだFW津田が倒されて長野がPKを獲得。これを津田自身が決めて先制。

L: 非常に惜しかったシーン。長野は後半に入り、強引に攻め込むことで徐々にモメンタムを奪っていったってところか。

R: 津田のPK。結局この虎の子の1点を守りきったが、長野はクラブとして攻撃のデザインを決めるべきだと思う。

相模原は終盤、MF稲本を投入。札幌を退団した稲本は、今シーズンから相模原に在籍しているのである。

マッチデープログラムで確認したら、相模原は新加入の選手がすごく多い。そしてなんと、在籍で最長が3年目。

つまり2年前に僕が観戦したとき在籍していた選手で、今も残っているのは、その年に新加入だった選手だけなのだ。

そりゃ強くなるわけがないだろう。クラブにぜんぜん柱が通っていない。応援する方も感情移入しづらいはずだ。

L: よく見たら、おなじみの「強力いなもと」もカラーリングが相模原仕様になっていた。細かいなあ。

C: というわけで稲本登場。でもヴェテランを獲得しても、若手がどんどん入れ替わるんじゃ意味なくないか?

R: 右サイドからクロスをあげる稲本。相模原サポは大喜びだったが、得点にはつながらず。

試合はそのまま1-0で終了。薩川監督時代で言えば「調子が悪くても勝ち切る」といった内容のゲームであろう。

この勝利を喜んでいるようでは、魔窟のJ2に昇格できたとしても、すぐにJ3に逆戻りさせられること必至である。

長野は来シーズンも横山監督でいくとのことだが、正直まったく期待ができない内容だった。プランが見えない。

いったい何シーズン、長野は時間を無駄に費やすつもりなのか。すでにチームはJ3に染まってしまっている。

外国人監督を連れてくるなりして、大胆な改革で選手たちに火をつけないと何も変わることはないだろう。

松本山雅は昨日J2降格が決定したが、信州ダービーを観戦できる日は果たしてやってくるのだろうか?

僕の夢は、Jリーグという舞台で展開される信州ダービーを南長野とアルウィンの両方で観戦することなのである。

それがJ1であるなら、なお良い。しかしJ2でさえも自分の生きているうちには怪しいんじゃないか、そう思ってしまう。

diary 2019.11.

diary 2019

index

本殿。桃山末期から江戸初期の築とのこと。

多賀大社前駅から参道入口の一の鳥居を眺める。