diary 2025.1.

diary 2025.2.

■2025.1.31 (Fri.)

『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』。話題の香港映画を観てきたのだ。

香港映画というと、僕が小学生ぐらいの頃にはジャッキー=チェンの全盛期ということもあって、かなり人気があった。

テレビで見る機会も多く、circo氏なんか『Mr.Boo!』の広川太一郎のやりたい放題がだいぶお気に入りだったようで。

しかし香港が中国に返還されたこともあって、気がつきゃ香港映画を目にすることはまったくなくなっていた。

そうして長いことその存在をすっぱり忘れていたが、香港で九龍城のアクション映画が大ヒットというニュースを聞き、

早く日本で公開されないかと待ち焦がれていたのだ。年が明けてついに公開となったら、なんか変な邦題が付いていた。

内容は、隙あらばとにかくアクション。昔は遠景で全身を見せていたと思うが、近づいて迫力を優先している印象だ。

これはもうひとつ、舞台空間が九龍城砦ということで狭さを強調したアクションになっていることも大きいのだろう。

アクションがあまりに激しすぎるので、暴れすぎあるいは壊しすぎと忌避する意見が出てくるのも、正直わかる。

しかし考えられるアクションをすべて詰め込んだ、身体をめぐる想像力をとことん追求する作品に仕上がっており、

そういう方向性に振り切った映画として割り切って楽しむ方がいいのだろう。とはいえせっかく生活空間が舞台なのだから、

もうちょっと小道具を意外な方法で活用するようなアイデアがあれば、古き良き香港映画らしさを上乗せできたのだが。

あともうひとつ思ったのが、身体的なハンデを個性や武器とする発想が根底にあるのではないか、ということだ。

五体満足ではなくても技術や工夫で十分に強い、という表現ができるのは、冷静に考えるとなかなかすごいことだと思う。

個人的な興味としては、やはりどうしても建物の方が気になってしょうがない。バトルしていないでもっと見せてくれよと。

九龍城砦は舞台背景でしかないのでそっちを主役にしては本末転倒になるけど、それでももうちょっと細部を見たかった。

ラスボスとの戦いに力が入っているけど、その時間をもう少し九龍城砦内のコミュニティを描く方に割いてくれれば、

4人が背負っているものをさらに強調できたのではないかと思う。空間の肯定(→2013.1.9)の要素がもう少し欲しかった。

そうは言っても、ものすごく努力してつくった熱意はかなりダイレクトに伝わってくるので、十分いい映画ではある。

やりたいことぜんぶやっている感じが清々しくっていい。またそれをいかにも青春な感じにまとめているのが上手い。

九龍城砦というひとつの象徴的な建築の最後の輝きを描くことで、世代交代、新たな創造を意識しているというわけだ。

ノスタルジックな感傷と、変化を肯定しなければいけない決断の交錯点。ひとつのメルクマールになっている映画だと思う。

■2025.1.30 (Thu.)

『超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか』。世のおたくが夢中になったTVアニメの映画版である。

過去ログで書いたとおり僕は「マクロス」に何ひとつ魅力を感じられなかったが(→2022.11.10)、いちおう観てみた。

結論はもう、クソアニメはどう転んでもクソアニメだったよ……としか。いや、設定はTV版とけっこう異なっている。

にもかかわらず、ゴールが同じなので面白いわけがないのであった。リメイクの意味がわからん。ミンメイさん2敗ですか。

いや、美樹本晴彦の絵を全編にわたって動かす気合いも凄けりゃ、メカを中心にビームや瓦礫の描き込みも凄まじい。

でもいかんせん話が面白くないのでどうにもならない。手段と目的を取り違えて名作扱いする人の気が知れない。

これに当時のおたくは熱狂していたのか?と、理解に苦しむ。絵の描き込みはすごいけど、本当にそれだけでしかない。

スタッフはこのクソストーリーによくめげずに描いたものだと思う。『AKIRA』(→2021.2.27)と似たような見本市。

また、こだわりが過ぎるせいか、死ぬシーンがなぜか無駄にリアル志向。結局、絵にこだわりたかっただけなんだなと。

いかにも80年代な音楽を映画館の音質で聴けたのはよかった。シティポップを映画で振り返るのって、需要がありそう。

■2025.1.29 (Wed.)

「市川雷蔵映画祭 刹那のきらめき」最終回は、『忍びの者』。村山知義原作の映画化で、8作目までシリーズ化された。

クソつまんなくて泣きそうである。市川雷蔵映画祭の最後の最後でクソ映画をつかまされるとは……。

物語がとにかく雑。石川五右衛門の設定はいいのだが、裏をかくことにこだわりすぎてストレスだらけの展開。

忍者屋敷が象徴的だが、スタッフがやりたいことをただやっているだけでストーリー全体がまるで統一されていない。

カットのつなぎも乱暴極まりない。なんというか、雷蔵の無駄づかいって感じ。なお今回の雷蔵の声だけは褒められる。

天正伊賀の乱でドサクサ崩壊解放エンドとかアホかと。本能寺で信長の首取るエンドぐらいやってみせろやボケと。

信長の生命力が強すぎじゃねえかよと思ったけど、若山富三郎(城健三朗名義)なのでしょうがない。

百地三太夫がすべてをもっていくが、華岡青洲(→2025.1.17)の父親(伊藤雄之助)なのでこれまた納得せざるをえない。

まあそんなわけで結局、濃ゆい俳優を味わう以外に楽しみはないのであった。シリーズ化されたものに名作なし、だな。

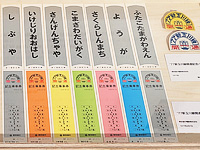

L:

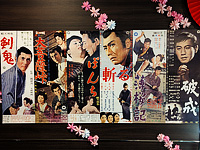

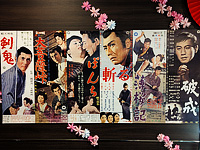

会場に展示されていた各作品のスチール写真。 C: 各作品のポスター。この縦長のレイアウトが実にノスタルジー。

R: 販売促進の資料だか何だか。細かい字で作品の解説が入っており面白い。題字やイラストは各映画館で自由に使えってことか。

L: 『歌行灯』の製作日報。 C: 台本。 R: 『炎上』(→2025.1.23)での断髪式。若乃花・千代の山・栃錦の3横綱が参加。

L: 『炎上』。 C: 『破戒』(→2025.1.12)。 R: 『忍びの者』。メイキング写真はどれも面白くってたまらん。

というわけで、以上をもって僕の市川雷蔵映画祭は終了である。お疲れ様でした。たいへん勉強になりました。

しかし37歳での夭折が本当に惜しい。青年期を脱した雷蔵主演の現代劇をもっともっと観てみたかった。

■2025.1.28 (Tue.)

「市川雷蔵映画祭 刹那のきらめき」、『薄桜記』。五味康祐の原作を映画化。

カツライスこと市川雷蔵と勝新太郎の共演である。雷蔵が片腕を失う丹下典膳、勝新が中山(堀部)安兵衛を演じる。

討ち入りからの回想で入るが、まず最初に高田馬場の決闘で観客を惹きつける。勝新が疾走するシーンは明らかに、

マキノ雅弘(→2024.12.11)の完全オマージュ。見ておいてよかった、知識がないと損をするところだった、と心底思った。

それにしても勝新の殺陣は大きい。躍動感があって見応えがある。若山富三郎はもっと上手いらしいが、十分に凄みがある。

(伊集院のラジオで座頭市をゲーム化する話になったとき、1Pが勝新で2Pが富三郎という発想には大爆笑したなあ。)

勝新と比べてみると雷蔵の殺陣は良く言えば几帳面、悪く言えば小さくまとまっている印象があるのも確かで、

それでクライマックスの雷蔵は変則的になったのかと思う。もちろん狂気を感じさせる戦いぶりという演出もあるが、

寝転んでの殺陣はアリ戦の猪木を想起させる。隙を見せないためにはそうなるのか、という説得力を感じてしまう。

運が悪くて転落してしまう男と浪人から出世する男が交差する。でも武士として討ち入りした先には切腹が待っている。

なるほど実に美しいタイトルである。そしてラストの締め方が完璧。これを当時の2大スタアが演じるのがまたいい。

赤穂浪士の討ち入りを背景に据えた話はわりと面白いイメージがある(これなんか白眉だと思う →2006.10.11)。

死ぬ間際に茶会の日付をいきなり教えるとかツッコミどころがなくはないが、劇場で観られてよかったと思える作品だった。

■2025.1.27 (Mon.)

「市川雷蔵映画祭 刹那のきらめき」、『眠狂四郎炎情剣』。シリーズの5作目である。

8作目(→2025.1.15)と9作目(→2025.1.16)で「これ本当に人気シリーズだったのか?」と懐疑的になっていたが、

今作は中ではだいぶマシな方だと思われる。でも観客の裏をかこうとしてくるので、物語の全体像がわかりづらい。

見ていてまだ設定がはっきりしないうちに裏切り要素をチラつかせるので、こっちは何がなんだかと混乱してしまう。

眠狂四郎は本来ダークヒーローという立ち位置のエロ侍で、それが明確な悪を斬る点にオリジナリティがあったそうで。

つまり正義感ではなく気分で動くわけだから、何が気に入らないのかをまずはっきりさせることが優先されるはずだ。

そこをサボって裏切り要素で話の動線を混乱させるからダメなのである。まあ5作目だから省略しているのかもしれんが。

クライマックスの殺陣は場所がいいので見応えあり。調べてみたら、京都は永観堂(禅林寺)の臥龍廊とのこと。

サイクリング計画はまだ継続中なので(→2024.10.8)、ぜひ現場に行ってみたい。京都は本当にキリがない街だ。

中村玉緒が最初から最後まで大活躍。西村晃が記憶の中の黄門様とだいぶ違っていて、その差にシビれる。

しかしやっぱり、雷蔵の声は狂言みたいな時代劇向きではあるなあと(→2025.1.25)あらためて思うのであった。

■2025.1.26 (Sun.)

『ブラック・レイン』の国内上映権が今月30日で終了してしまうということで、慌てて映画館に行ってきたしだい。

マイケル=ダグラス演じるいかにもアメリカな刑事と高倉健演じるいかにも日本の刑事が、松田優作演じるヤクザを追う。

ハリウッド主導で日本をロケ地に映画をつくるとどうなるか、という壮大な実験作になっていると思う(1989年公開)。

結果、監督のリドリー=スコットによる「ぼくの考えた日本」が満載で、なかなかツッコミの入れ甲斐がある仕上がりに。

同じような絶対値の「現実とフィクションのズレ」は、あちこちの映画であるんだろうなあ、と思うのであった。

ではまず空間から。冒頭のニューヨークと比べ、やはり日本の街並みは清潔である。なるほどこれでは犯罪は起きない。

そこでリドリー=スコットは『ブレードランナー』(→2003.11.4)的なアジア像を強引に持ち込んでくるのであった。

この辺の清潔感と犯罪性の関係は『AKIRA』と共通しているかもしれない(→2021.2.27)。都市社会学的に興味深い。

敵のアジト表現がまた面白い。松田優作演じる佐藤はそれなりの地位があるヤクザだが、アジトは無機質な印象の部屋。

事務所というよりは倉庫に近い。そして裏取引の舞台は製鉄所。ハリウッド映画だと工場のアジト感はごく自然なのに、

日本の製鉄所でアクションをやると恐ろしく不自然になってしまうのが面白い。統制のとれている近代の空間は、

暴力的な犯罪の起きる空間とはならないのである。なんだか『監獄の誕生』(→2008.2.27)を思いだしてしまったわ。

クライマックスの畑の小屋も実に謎で、これくらい武装しているってことは北九州なのかなーなんてボケを考えてみる。

もちろんハリウッドならではのすばらしさもあって、いちばんはアクションの見せ方を十分にわかっているところ。

まあそれは日本のリアリティよりもハリウッド的価値観を優先しているからこそなのだが、 映画館だと確かにド迫力。

また、よけいなストレスなく素直に物語の展開を追えるつくりになっているのは、偉大なことであると再確認した。

伏線の回収ぶりもかなり鮮やかで(いちばんびっくりしたのは冒頭のバイクがクライマックスにきちんとつながる点)、

話の骨組みがしっかりしていることは大いに評価したい。なんで飲み屋の女が警察の表彰式にいるのかわからんけど。

言語についても示唆するものはなかなか大きい。マイケル=ダグラスのぐちゃぐちゃなスラングだらけの英語に対し、

高倉健は日本人らしいきっちりした英語。もちろん「高倉健らしさ(→2024.11.16)」を反映してそうしているわけだが、

ハリウッド的終わりよければすべてよしとの差異が強調され、行動が言語で規定されることが見事に示されていると思う。

極端に言えば、アメリカ的乱雑な空間〜乱雑な英語〜常軌を逸した犯罪〜犯罪に対する豪快な解決という関係性と、

日本的小ぎれいな空間〜翻訳できっちりした英語〜異様な犯罪への無力さ〜でも細やかな配慮という関係性が対置され、

それを娯楽としてまとめてある。本来ならもっと破綻しておかしくないところをハリウッドの職人芸で乗り切った感じ。

俳優については、やはり松田優作だろう。ヴェテラン組長の中で異彩を放つ、常軌を逸した「やべーやつ感」はお見事。

若さゆえの押さえつけられない危うさが満載で、これが遺作とは到底思えない。実際は逆で、若さを燃焼しきったのか。

もうひとつ、若山富三郎の英語は衝撃的だった。全体的にはアジア発音だが細かい部分が丁寧で、まさかと思ったら、

やっぱり吹き替えとのこと。でも声の当て方がめちゃくちゃ上手くて自然に見えたのであった。あの技術はすごいと思う。

そんな若山富三郎をはじめ、こってり系悪役俳優のオンパレードで見応えがある。国産任侠映画よりもリアルな気がする。

そしてアンディ=ガルシアが実にアンディ=ガルシアなのであった。『アンタッチャブル』(→2005.6.19)の安定感。

でも『オーシャンズ11』ではいい感じにシフトしていたなあ(→2020.4.22)。いろいろ懐かしゅうございました。

■2025.1.25 (Sat.)

「市川雷蔵映画祭 刹那のきらめき」、『ある殺し屋』。雷蔵がふだんは居酒屋のおやじだけど凄腕の殺し屋になるよ。

僕が市川雷蔵で最も残念だと思っているのは声で、低くてくぐもった感じなのがなんとも惜しい。

時代劇が根底にあって、歌舞伎や狂言みたいな伝統芸能の声の出し方にこだわっていたのではないかと思うが、

それが現代劇ではマイナスにはたらいていると感じる。顔がメイクで変幻自在な分、芯が欲しかったのかもしれないが。

さて、ストーリーはサスペンス面を強調するためか、時間軸がけっこう自由に飛ぶ。それでかえって入り込めなくなる。

観客の興味を惹くのに最も効果的な順序を目指したのだろうが、むしろ集中力がそがれる方向で、明らかに失敗である。

宮川一夫の撮影だから見られるけど、そうでなかったら途中でしらけていた。裏をかくことに必死すぎてみっともない。

まあでも成田三樹夫が楽しかったからヨシとする。市川雷蔵が通常運転な分、成田三樹夫の魅力が満載でございました。

■2025.1.24 (Fri.)

今週後半は久々に風邪らしい風邪を引いて、だいぶ苦しい日々なのであった。日記を放棄して治療に専念する破目に。

スケジュール的には奇跡と言ってもいいほどに余裕のあるタイミングだったが、それでも体力的にはけっこうぎりぎり。

あえて呆けて過ごすことで回復させているものの、通常運転に戻りきるまでにはもう少しかかりそうである。

回復ペースが遅いのと、努力しないと回復できないのと、これが歳をとるということなんですかねえ。

■2025.1.23 (Thu.)

「市川雷蔵映画祭 刹那のきらめき」、『炎上』。三島由紀夫の『金閣寺』を市川崑監督が映画化したよ。

原作の映像化については昨年の騒ぎが記憶に新しいが(→2024.1.31)、昔は「変えて当たり前」という意識だったと思う。

そして、いかに原作と異なる新たな魅力を提示できるかが評価軸だったと思う。その点で、現代は確実に退化している。

「わぁ、原作マンガにそっくりー」と言って喜んでいるバカは少数派で、役者と作品の相乗効果を最初から期待していた。

さて『炎上』。原作未読なのがお恥ずかしい限りだが、三島の美意識から刺激されて生まれた見事な傑作だった。

自分の作品に刺激されて別メディアで最高級の作品が生まれたのだから、原作者としてはうれしいに決まっている。

新たな名作を味わう喜び。そりゃ三島も絶賛するわ、とシビれてしまい、明るくなってからもしばらく座っていたくらい。

この作品を映画館で観られて本当によかった。しかし今回の雷蔵さんは眉毛の形に少し三島を混ぜとりゃせんかね。

感じたのは、すごく三人称の映画だなあ、ということ。カメラは雷蔵演じる溝口を中心に追いかけるのだが、

「溝口を映す」のであり「溝口から見た景色を映す」のではない。そして吃音。溝口は言葉を上手く発せないが、

それ以上に言葉を発しようとしない。ゆえに会話で彼から絞り出される言葉は、ほとんどが本音であろう。

われわれはその少ない手がかりから溝口の思考を探るが、それにはヒントが少ない。だから溝口はどこまでも他者である。

ほかに主要な人物はふたり。溝口が世話になる驟閣寺の老師(中村鴈治郎)と、同じ大学生の戸刈(仲代達矢)。

これがまた強烈で、老師は芸妓を妊娠させるほどに生臭だが、溝口の世話はきっちりするし、僧侶としては確かに立派。

戸刈は内反足の障害を抱えるがそれを利用して女を手なずけるような男で、溝口をけしかける奇妙な友人関係となる。

それぞれに優れた面と困った面があるのがリアル。老師にはその困った面を真正面から受け止めている偉さがあるし、

溝口に対してつねに優位にあるような戸刈もやがて弱さ・みじめさを現す。みんな他者でわかりあえない感じがお見事。

他人の内面なんて100%理解できるはずがないし、いやそもそも自分自身ですら自分を理解できているかなんて怪しい。

そういう登場人物の「迷い」がそのまま描かれていて、その公平さがすごく三人称的であると感じられたわけだ。

まあ、さすがに市川雷蔵に中村鴈治郎に仲代達矢が三者三様に強烈なので、そりゃ凄い映画に決まっているが。

彼ら役者の全力の人物造形を市川崑が緻密に記録していくという印象である。他者が他者のまま、孤独に翻弄されていく。

溝口については、環境のせいもあるが純粋であるがゆえに自ら孤独に追い込まれていく(あえて受身表現)姿が描かれる。

モノクロが主人公の心象風景ではないかと、彼はモノクロの世界を生きていたのではないかと、そう思わせるほどだ。

それを極限まで研ぎ澄まされたモノクロならではの美が印象づける。「逆光は勝利」としか言いようのない画づくり、

回想への鮮やかな切り替わり、何から何まで見事。そういった演出を武器にこの役を演じきる市川雷蔵のかっこよさよ。

最高にかっこ悪い役を鳥肌の立つほどのリアリティで造形し、それを最高に劇的な形で記録させるかっこよさよ。

雷蔵演じる溝口は驟閣(金閣)に火をつけるが、その結論に至る彼の論理ははっきりとは明かされない。でもそれだけに、

ほかの誰かが、あるいは誰もが火をつける世界線を観客は考えてしまう。他人の、自分の内面を、100%理解できないゆえ。

確かにそこには特殊な状況があるが、いつ誰がその「特殊」に陥るかはわからない。老師も戸刈も「特殊」の罠に落ちた。

徹底した三人称で描かれる物語は、次の標的を公平に求めてうごめく。火をつける心理状態は、もう他人事ではないのだ。

心の中というブラックボックスには黒い関数が備わっており、何かのはずみで溝口と同じ答えが導き出されるかもしれない。

誰にでも起こりうる「特殊」とは、それはもう「一般」のことなのだ。『炎上』の坊主頭の雷蔵は、その境目を揺すぶる。

市川雷蔵は現代劇でこそ輝く役者だと思う。単なるヒーローではない苦悩する人物像を、ここまで的確に表現できる凄み。

コンプレックスを主観として共感させる演技。三人称のはずなのに、気がつけば自分もそうなってしまいそうな引力。

国宝建造物を焼くという「狂気」を観客それぞれの中に確認させてしまうのがとんでもない。ちょっと怖いくらいだ。

■2025.1.22 (Wed.)

「市川雷蔵映画祭 刹那のきらめき」、『新・平家物語』。吉川英治の同名小説の映画化で、3部作の一発目。

監督は、ジャン=リュック=ゴダール(→2005.4.16/2023.11.8)が「好きな映画監督を3人挙げろ」と言われ、

「ミゾグチ、ミゾグチ、ミゾグチ」と答えたことでおなじみの、溝口健二。市川雷蔵は若き日の平清盛を演じる。

溝口健二の映画を観るのは初めてである。今までどれ見りゃいいかわかんなくて、長いこと保留にしてきたのだ。

あとはあらゆるハラスメントが映画監督の皮を被っているんじゃないかってくらいユニークな性格だったって話で、

そうなるとこちらとしては対応に困ってしまうではないか。まあでもとりあえず、せっかくのチャンスなので拝見。

冒頭の文字とナレーションによる説明が、なんともサイレント映画の時代からやっている監督らしいと思う。

「お前ら、わかってんだろうな」と念を押すような解説ぶりに、日本史の授業に使えそうだなあと思うのであった。

そして本編が始まると、そこは圧倒的な時代考証の説得力が全開の世界。当時が中継されているような感覚になる。

昔の映画、巨匠の映画らしく量で圧倒する。でも質もきちんとしているのがわかる。両方でやられちゃ、完璧だ。

色彩監修が『南風』の和田三造(→2023.4.30)と出ていてびっくりしたのだが、自然かつ鮮やかな色に引き込まれる。

また山法師の傍若無人ぶりも「こんな感じだったのかー」と納得してしまった。最高級の再現映像であると思う。

でも内容はブリブリにフィクションなので要注意。清盛の出生の秘密はともかく、嫁さん藤原氏? 忠盛の死に方?と、

だいぶ混乱しながら観ることになった。あとさすがに、雷蔵さんのヤング清盛の眉毛はやりすぎではないか。

内容はたいへん正統派。なので特に批判はございません。俺たちの戦いはこれからだエンドだが、それで十分だろう。

ヤング清盛を映像でじっくりと描いたことに価値があるし、質と量の両面でこれ以上贅沢に再現することはできまい。

実に日本史の勉強になる作品なのであった。ただ、「ミゾグチ、ミゾグチ、ミゾグチ」の理由はここにはなかったかな。

■2025.1.21 (Tue.)

「市川雷蔵映画祭 刹那のきらめき」、『花の白虎隊』。タイトルどおり白虎隊の悲劇(→2010.5.15)をストレートに描く。

市川雷蔵の映画デビュー作で、実は勝新太郎も脇役で映画デビュー作!……というだけの作品だった。

古いタイプのストーリーテリングで、印象としてはハイライトシーンをつなげているのみ。1954年だとまだその段階か。

マキノ雅弘監督作品(→2024.12.11)と同じように、当時の人は歌舞伎感覚(→2008.1.13)で楽しんでいたのだろう。

まあ、デビュー当時の市川雷蔵と勝新太郎を映画館で観たぜ、と自慢する権利は得られたのでヨシとしておこう。

■2025.1.20 (Mon.)

市川雷蔵はいったんお休みして、本日は『ジョーズ』。「スピルバーグ IMAX映画祭」も開催中なんですよ。

サメ映画の金字塔とのことで、サメ映画大好き海洋国家ニッポンの国民として、わざわざ映画館のIMAXで観たわけです。

結論から言うと、伝説というほどには面白くないけど、一生懸命つくっている感じがよく伝わったので、まあいい映画。

スピルバーグは観客を驚かせるテクニックに優れており、娯楽映画では最強だろうが、知的さには欠けると思う。

勝因はいくつかあって、まずやっぱりサメの恐怖という発想。海という完全に相手の領分での勝負になるのが斬新だ。

『エイリアン』(→2020.5.5)はホラーにSFが持ち込まれたが、『ジョーズ』はホラーに科学の要素を持ち込んでいる。

ここに未知への冒険の要素も組み合わせている。身近さとフィクションとの距離感を非常に上手く揺すぶっているのだ。

構成も、前半はドキュメンタリーなタッチでのパニックムーヴィーであり、後半はとことん不利な状況でのアクション。

ホラーの種類を上手く分けて演出しているが、安易に恐怖シーンを連発して煽らないことで、インフレを防いでいる。

いい意味での出し惜しみがB級映画との違いだろう。背ビレはぜんぜん出なくて、いきなり大きな顔と口の登場で驚かせる。

そのバランス感覚がさすがスピルバーグ。そしてギリギリのギリギリで決着とし、最後はしっかり娯楽なのもまたすごい。

観客の心理を本当によくわかっているのだ。緻密なストーリーでない分、先が読めないところがリアリティというわけか。

またなんといってもやはり、音楽の効果が大きい。ジョン=ウィリアムズって人はどこまで偉大なのか、恐れ入る。

清々しいまでにドキドキに特化した映画である。全体的に「考える」要素は薄く、そこまで特別に面白いわけではない。

続編がひどいそうなので、相対的に評価が上がっとりゃせんか、と思う。まあ最初にやったことが偉大なのは確かだが。

今まで誰も徹底しなかった設定を身近なものに感じさせ、最後まで観客の興味を惹きつけてやりきってみせた映画である。

しかし黒板のアレがいちばんキツかった……。

■2025.1.19 (Sun.)

東急沿線住民として、世田谷美術館でやっている『東急 暮らしと街の文化――100年の時を拓く』を見てきた。

世田谷美術館では「企業と美術シリーズ」をタイアップで企画しており、今までに資生堂(2007年)、髙島屋(2013年)、

東宝スタジオ(2015年)、竹中工務店(2016年)を開催してきたそうだ。で、今回は東京急行電鉄というわけなのだ。

全4章構成で、撮影可能なのは、東急の輸送事業をテーマにした最初の第1章「暮らしの時を運ぶ」のみだった。

おたくの皆さんが大興奮しておりましたなー。とりあえず僕はフォトジェニックなものを手早く撮ってまわるのであった。

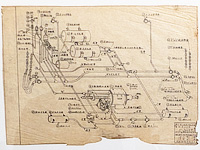

L: 旧玉川線のレール。2022年の東横百貨店西館解体工事の際に、2階にあった旧玉川線渋谷駅の遺構から見つかった。

C:

左3つが鉄道職員制服(左2つは駅長)、右の3つがバス職員制服。 R: 溝の口駅(1966年当時)再現模型。

L: 目黒駅(1923年当時)再現模型。 C: 蒲田駅(1958年当時)再現模型。 R: バスと車両の模型が並んでいる。

L: 懐かしの吊り革各種。まあ弘南鉄道に乗れば、もっときれいなのがいくらでも見られるけどな(→2024.10.12)。

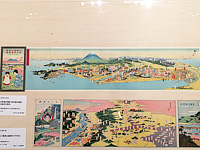

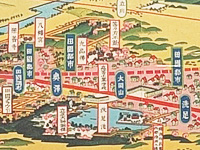

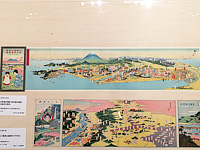

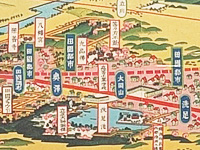

C: 吉田初三郎(→2024.6.9)による目黒蒲田電鉄・東京横浜電鉄の沿線名所案内(1926年)。あの鳥瞰図が炸裂なのだ。

R: 僕の生活圏をクローズアップしてみた。高等工業学校(東工大)、洗足池、立正大師銅像(池上本門寺)が描かれている。

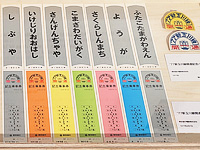

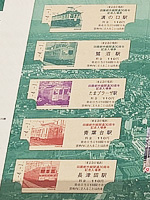

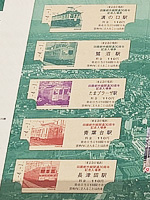

L: 玉川線連節車完成記念絵葉書セット(左上)、記念乗車券(左下)、新玉川線建設計画特集の『東急グラフ』(右)。

C:

'77新玉川線開通記念乗車券。 R: 記念乗車券や一日乗車券など。最近の東急はあんまりそういうことやっていない印象。

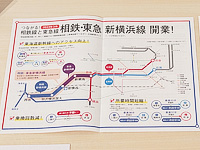

L: 田園都市線開通30周年記念乗車券。東急にとって「田園都市線」の名称は特別で、かつては大井町線が「田園都市線」だった。

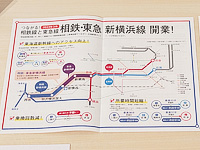

C: 2023年の「相鉄・東急新横浜線開業!」パンフレット。目蒲線が消えた翌年からこちらで暮らしているが、劇的に変わった。

R: バスの各種方向幕。電車と比べるとバスの資料は地味ではあるが、その分だけ古き良き時代の雰囲気を伝えるものが多い印象。

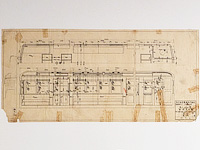

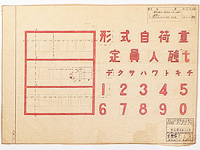

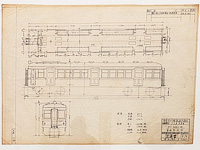

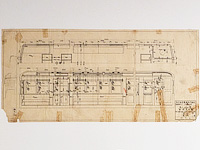

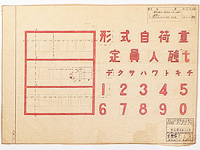

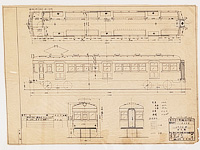

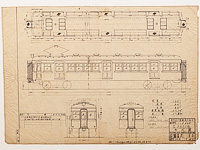

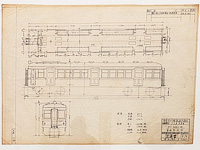

L: モハ1000型 車体見付図。 C: クハ3650形 AMA空気制動・装置配管図。 R: 形式標記記入寸法図。書体がたまらん。

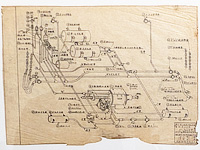

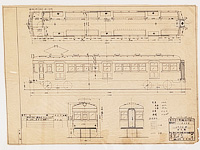

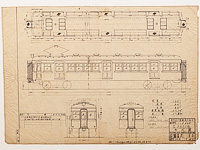

L: 3450形 形式図。 C: デハ3450形 形式図。 R: クハ3660形 車両形式図。クハクハモハモハする人もいるんだろうなあ。

昭和を感じさせる道具たち。手作り感があるのがいいですなあ。

昭和を感じさせる道具たち。手作り感があるのがいいですなあ。

第2章は東急の街づくりがテーマの「街の時を拓く」。つまり都市開発の資料で、ここがいちばん面白い。でも撮影NG。

昔の洗足や田園調布の写真などがあって、実にたまらない。東急の田園都市構想が具体的に味わえるのはすばらしい。

映像の1970年ごろの『わが街多摩田園都市』もたいへん面白かった。当時の感覚が味わえる資料はありがたい。

一方、田園都市線沿線の区画整理はただパンフレットが並んでいるだけで、なんとももったいない展示だった。

それぞれの元の地形との比較、また開発時期の違いによってどのような特徴があったのか、そこまでやってほしかった。

世田谷美術館の設計者でもある内井昭蔵特集もあって、桜台コートビレジなどビレジ3連発の図面が興味深かった。

ここを掘り下げるだけで十分に面白い展覧会となるはずなので、もっと徹底してやってほしかったところ。

第3章は「沿線に寄り添う創造」ということで東急沿線に居住した美術家たちの特集。これはまったく不要。

個人をクローズアップするでもなく、ただ作品を並べているだけで無意味だった。正直レヴェルも低い。

渋谷など写真もあったが、むしろそれだけでいい。桑原甲子雄や師岡宏次など見たことあるやつ(→2024.6.17)も。

最後の第4章は東急の文化的社会貢献を紹介する「文化を拓き、育てる」。まあ東急グループのPRですな。

のるるんとの記念撮影コーナーも。僕は正直あまり魅力を感じない……。

のるるんとの記念撮影コーナーも。僕は正直あまり魅力を感じない……。

というわけで、第2章の掘り下げが足りないので、都市社会学としては内容はまるっきりイマイチという感想である。

猛烈に面白くできるはずなのに、チャレンジしないでよけいな美術作品で薄めている。「美術館」であることが、

企画の足枷になっているのではないか。電車とバスの博物館と世田谷美術館のシナジー効果がまったくなかったのが残念。

ホールに展示されていた昔の駅舎の写真がやっぱり面白くて、この路線を追求してほしかったなあと思うのであった。

L:

目黒駅/1953年。 C: 洗足駅/1958年。 R: 大岡山駅/年代不詳。どれも地下化した今の姿からは想像がつかない。

L: 大井町駅/1928年。 C: 北千束駅/年代不詳。これは面影あるなあ。 R: 緑ヶ丘駅(現:緑が丘駅)/1960年。

バスの車内・案内放送用音声テープ(8トラックカセットテープ)。マニアックだなー!

バスの車内・案内放送用音声テープ(8トラックカセットテープ)。マニアックだなー!

東急グループが空間をどのように変化させてきて今があるのか。そういう視点でやり直してほしい。たいへん残念である。

■2025.1.17 (Fri.)

「市川雷蔵映画祭 刹那のきらめき」、『華岡青洲の妻』。有吉佐和子のベストセラーを映画化。

華岡青洲が市川雷蔵で、その妻が若尾文子。だから若尾文子が主演だと思うのだが。姑が高峰秀子で、これがもうさすが。

麻酔薬の発明というひとつの事実に対し、複数の側面を複数の視点から丹念に丹念に掘り下げて描く。そんな作品。

いろんな切り口がある名作映画だが、僕としては「二項対立」というテーマを中心にして書いていくことにする。

まずはやはり「男と女」という二項対立から。華岡青洲はもちろん世界初の全身麻酔での乳ガン手術を成功させた男だが、

そんな「偉業を達成する男」に対して、「自らを犠牲にするほど献身的に支えた女」が置かれる。封建的ではあるが、

間違いなく美談である。しかし後者に「嫁と姑」という二項対立をミクロに盛り込むことで、独自のドラマが動きだす。

これによって「男と女」は「夫と嫁」だけでなく「息子と母親」という二層の二項対立となる。この物語が秀逸なのは、

「嫁と姑」の前提に「先輩と後輩」の要素を入れていることだ。憧れの感情を前提としたことで、嫁姑は愛憎劇にもなる。

こうして物語の様相は「単純と複雑」という二項対立も孕んでくる。「単純」とは偉業を達成する英雄譚。男の視点だ。

「複雑」とは家庭内でのドラマである。男をめぐる女の視点だ。さらに女の視点は、妹によって多角化されていく。

女性が「妻と妻でない者」の二項対立となり、家庭という制度に対して外部からの新たな視点が提示される仕組みなのだ。

また、英雄譚の方も「目的と手段」の二項対立によって揺れる。女性たちは、麻酔薬を完成させるという目的と、

その手段である人体実験という自己犠牲の間で翻弄され続ける。本来の手段が、男に自分を認めさせる目的と化していく。

それを冷徹に見つめる妹の視線には、システムを守る家族制度への疑念、そして「男」の「単純」な英雄譚への疑念がある。

麻酔薬の発明という状況は、設定としては「特殊」だ。しかし描かれている人間関係は、あくまで「一般」の範疇なのだ。

と、このように『華岡青洲の妻』という物語は、無数の二項対立を組み合わせて積分していった話となっている。

僕は原作を読んでいないことをかなり後悔したが、増村保造監督はこの二項対立を絶妙なバランスで描いていく。

英雄譚の形を見事に維持したまま、どれかに偏ることなくすべての二項対立を余すことなく提示して観客に投げかける。

そして優れているのは、この対立を解消しようとしないことだ。だってそもそも、解消できるものではないから。

対立はただ、そこにある。登場人物は対立する要素を抱えつつ、みんな自分のポジションで懸命に生きている。

セットも撮り方も恐ろしいほどリアルに感じる。腫瘍の明らかな作り物っぽさ以外は完璧なんじゃないか。

まあこれはモノクロでわかりづらいからしょうがないが。リアリティは何より方言、紀州弁のおかげよし。

そこに市川雷蔵と若尾文子と高峰秀子と3人ともすげえので、モノクロの集中力も相俟って、物語に強烈に引き込まれる。

男としては単純に偉業を支えた家族の話、3人の英雄譚に留めておきたいが、そうさせてはくれないのだ。

嫁と姑、さらには女性という性の置かれている立場が主題となっていることで、男としては困っちゃうの。

家庭という組織、また子どもを産むことで否応なしに発生する立場が突きつけられ、男としては困っちゃうの。

もともとは憧れの関係が確かにあったけどそれが変化してしまう苦悩、直に受け止めざるをえない女性の苦しみと強さ。

偉業の裏ではたらく日常のメカニズム、きれいごとではない「女性であること」の宿命が、克明に記録されている感触だ。

(なお、僕の個人的な「母親」というものに対する感情を書くと日記一日分には収まらないので、それはまた別の機会に。)

さて、ネット上にある感想に軽く目を通したが、低レヴェルなものが思っていたよりもずっと多くて呆れてしまった。

頭のいい人は女性の置かれた「矛盾」(解消できない二項対立を指す言葉だ)に気がつき嫁にも姑にも(妹にも)共感し、

頭の悪い人は嫁姑ドロドロドラマと感じて嫁の“勝利”を喜んでいるようだ。なるほど、知能の差の出方が興味深い。

■2025.1.16 (Thu.)

「市川雷蔵映画祭 刹那のきらめき」、『眠狂四郎無頼控 魔性の肌』。昨日に続く9作目である。

これまた非常にしょうもない作品。内容が稚拙すぎて呆れてしまう。これ本当に人気シリーズだったのか?

映画オリジナル色が強いのか原作にどれくらい忠実なのかよくわからないのだが、責任者はいったい誰なのか。

今作の敵はキリスト教系のカルト集団ということで、狂四郎出生の秘密にも少し踏み込んだ内容となっている。

しかしヒロインに鰐淵晴子で明らかに洋風の顔立ちなのに、まったくそれを生かすことがなくてずっこけた。

市川雷蔵や成田三樹夫よりも鰐淵晴子の方がよっぽど「外国の血」が入ってるだろうが。なぜそこをスルーするのか。

そして脚本もめちゃくちゃ。旅しているところを刺客が襲うのも雑なら、本筋とまるで関係ない半丁博打も入ってくる。

ミステリ的な裏をかくことにばかり必死で、中身がまったくない。その場の気分で平然とあれこれ足している印象。

そもそも黒指党は最初30人くらいと言っていた気がするが、明らかに多い。展開をきちんと考えていないのだ。

冒頭の儀式もなんだったのかよくわからない。印象的なシーンをやりたいだけの寄せ集めでしかないのである。

眠狂四郎って深く考えたらダメなんじゃないか、ツッコミを入れて楽しむ映画なんじゃないか、と思うようになってきた。

前作もそうだが、眠狂四郎は死人が多く出るジェノサイドなシリーズなのか。ダークヒーローを履き違えていて滑稽だ。

■2025.1.15 (Wed.)

「市川雷蔵映画祭 刹那のきらめき」、『眠狂四郎無頼剣』。ついに市川雷蔵最大の当たり役・眠狂四郎が登場なのだ。

原作は柴田錬三郎で、『無頼剣』は8作目にあたる。原作にある内容か、映画オリジナルストーリーかは、ようわからん。

ちなみに当方、「眠狂四郎」というと、田村正和でストロボ円月殺法の記憶がギリギリうっすらある、という程度。

なので「なんや茶髪やんけ」レヴェルの理解度である。まあ教養をつけるために映画を観ておりますので許して。

いきなり8作目はたいへんキツいのであった。設定がわからんつらい、キャラクターがわからんつらい、

おまけに話の展開が三つ巴でわからんつらい。8作目ともなると内容は当然、応用編なのでついていけない。

きちんと予習しておくべきだったと後悔しても遅いのだが、おそらく予習しても今作はつまんなかったと思う。

最後まで観て話の流れはつかめたのだが、脚本の拙さが突出している印象。正直、デキはまるで良くない。

市川雷蔵をかっこよく映すことは抜群だが、それだけ。敵役の愛染がいいから見られるけど、話としては乱暴だ。

たとえば愛染が円月殺法を使うけど、それについての説明は一切ない。また狂四郎が大塩平八郎の息子とそっくり、

という設定もまったく生きていない。思いつくのはいいんだけど、その設定の背景を1ミリも掘り下げないので、

ドラマとしてはたいへん中途半端。本来もっと面白くできる要素が完全に無視されて、ただのチャンバラで終わる。

展開も狂四郎が活躍する印象的なシーンをつくるため、敵の動きがモタモタしており、全体にあまり緊迫感がない。

狂四郎が居酒屋の中でいきなり放火したのには笑ってしまった。キャラクターがきちんとものを考えていないのだ。

「眠狂四郎」って本当に人気シリーズだったの?と疑ってしまうほど稚拙なデキ。この後4作も続いたのが信じられない。

TVの時代劇と違って映画のシリーズは余韻を持たせる終わりが成立するからごまかせていいね、と思うのであった。

■2025.1.14 (Tue.)

「市川雷蔵映画祭 刹那のきらめき」、本日は『陸軍中野学校』であります。実在のスパイ学校を題材にしたフィクション。

1966年の映画で、欧米発の『007』シリーズをはじめとするスパイ映画人気を受けての作品とみることができるだろう。

(参考までに、東映ギャング路線が1960年代前半(→2024.11.13)。なお『殺しの烙印』(→2022.11.4)は1967年。)

たいへん練られたストーリー展開で、ミステリとは逆方向の、クライムではないがサスペンスとして秀逸な作品である。

前半は中野学校の試行錯誤しながらの厳しい教育。どこまでが本当だったのか、たいへん興味深い内容を丁寧に描く。

後半は婚約者を巻き込みながらのまさにスパイらしい戦いに。まったく気を抜けない展開が続いて実にお見事。

話の落としどころは結局みんな不幸になっている、という妥当な線で、集団で狂っていく感じがなんともリアリティ。

市川雷蔵のインテリくささが最高の説得力なのである。知的であるがゆえに翻弄されつつもたくましく生き抜く、

そんな役柄がとことんしっくりくる人だなあと思うのであった。インテリ女子にバカウケだったそうだが納得がいく。

『陸軍中野学校』は5作までシリーズ化されたが、主人公がかっこいいので1作だけでは惜しいという気持ちはわかる。

わかるんだけど、これって絶対に続編をつくるような内容じゃないだろ!と全力でツッコまざるをえない。

せっかくきれいに戦争の悲劇を描いたのに、続編なんて単なるスパイのヒーロー物になってしまうに決まっている。

その点において『エイリアン2』は偉大だったが(→2020.5.6)、まあ大衆の望む方向はそっちに集約されるってわけか。

市川雷蔵もたいへんよろしかったが、この映画が成功した要因としては、同じくらい加東大介の功績も大きい。

タヌキと見せかけて実はとことん誠実、でもどこかタヌキ。この話はたぶん、加東大介だったから成り立っている。

ふたりの説得力で、よくできた話がさらに面白くなっていた。そうなるとやっぱり、シリーズ化したくなっちゃうのか。

■2025.1.13 (Mon.)

「市川雷蔵映画祭 刹那のきらめき」、本日は『ぼんち』。山崎豊子の小説が原作で、監督は市川崑。

市川雷蔵が演じるのは大阪・船場の足袋屋の跡取りである喜久治。なお「ぼんち」とは船場商家の当主に対する敬称だ。

「ぼんぼん」は単なる未熟者だが、「ぼんち」は放蕩はしても大黒柱として家を守り抜く立派な旦那、というニュアンス。

冒頭から市川崑的異様なテンポの速さが全開である。しかも時間が遡るうえに関西弁(船場言葉)の嵐で大混乱。

最初の妻である中村玉緒がイビり倒されるあたりでようやく事態が呑み込めてきた。いやもう圧倒されましたわ。

内容としては『フォレスト・ガンプ』(→2002.3.13)的ライフヒストリー。主人公が死んでおらず謎解きでもないので、

『市民ケーン』(→2003.10.22)ではない。最初のうちは、家族関係の困った面を主体にしたドロドロのドラマ、

船場という特殊な世界で仕来たりに縛られた暗い話かと思ったのだが、純粋にライフヒストリーなのであった。

ただ、テンポが速すぎて日本史がわからない外国人には難しいだろう。文脈に暗黙の了解がある映画である。

映像は短いカットとアップのモンタージュが強烈で、こりゃオマージュしたくなるわと、庵野監督大好きだろうと思う。

近代が現代へと移っていく時代に流された当時の人々のように、観客もアップテンポでひたすら流されていく。

それだけに、なんだかんだでたくましい主人公に、気づけば魅了されているのだ。柔よく剛を制す、ような。

ババアも母親も演技が上手すぎて、すごいの一言。イヤったらしさ満載である反面、脆さもしっかり表現される。

観ているこっちは大丈夫かよと思ってしまうが、喜久治は船場商家の跡取り息子として価値観の違いを穏やかにかわす。

そして喜久治の相手として登場する女性陣もまたそれぞれに強い。喜久治はなんとなく危なっかしさはあるものの、

結果的には鷹揚な男の魅力を見せる感じ。その姿が清々しく、妙な後味の良さが残るのがなんとも不思議な映画である。

これが甲斐性ってやつなのか、なんて思いつつ圧倒されるのであった。いや、こりゃ立派な「ぼんち」ですわ。

最後まで船場にこだわるのはババアと同じだが、喜久治は明らかに違う。一言で表現するなら、「しなやか」ってやつだ。

戦争を生き抜いた人ってのは、無条件で「強い人」だと思う(戦争で亡くなった人は運が悪かっただけだとも思う)。

そういう日常と非日常が連続したところにある「強さ」が、この映画ではしっかりと表現されているように感じる。

強烈な女性陣をことごとく自然体な演技でいなしてみせる雷蔵は、やはりスタアということなのだろう。

彼本来の魅力が存分に発揮されている映画であると思う。喜久治が外に出ていくエンドはめちゃくちゃかっこいい。

個人的には、『幕末太陽傳』の理想のエンディング(→2012.1.9)、それを見たような気分である。これ最高の賛辞ね。

■2025.1.12 (Sun.)

「市川雷蔵映画祭 刹那のきらめき」開催中ということで、今度は市川雷蔵について学ぶのである。

第1弾は島崎藤村原作で市川崑監督の『破戒』。スケジュールの都合でしょうがなかったが、1本目からたいへん重い。

たいへん正統派というか、正しいつくり。2時間を短く感じさせる名作で、これは道徳の授業にもってこいだわと感心。

市川雷蔵のインテリくささがしっかりハマっているところに快活な長門裕之。たいへんおいしい役どころだなあと思う。

そして強烈な三國連太郎に岸田今日子で、ヴェテランとしてしか認識していなかった俳優の若い姿がかなり新鮮だった。

校長の宮口精二は『七人の侍』(→2005.4.9)や『生きる』(→2005.5.29/2016.1.23)とだいぶ違ってびっくりである。

さて、市川雷蔵をきちんと観るのは初めてなのだが、最初の感想が「なんか香川真司に似とるなあ」なのであった。

さすがに二枚目俳優なので香川を基本にとことん端正にしていった感じ。「ふつうの好青年」の究極形かもしれない。

市川崑監督のやり口はかなり魅力的で、確かにこれはオマージュしたくなる要素が多いと感じる。

(エヴァンゲリオンで大胆にやっていた「画面に応じて横書きと縦書きを組み合わせる」のも市川崑が元祖だと。)

最大の特徴はクロスフェード(フェードアウトとフェードインを重ねる)を多用してテンポよく場面を切り替えること。

これが効いて、観客をまったく飽きさせないままどんどん話を進める。その分、クライマックスにじっくり時間を使う。

カメラワークでは、斜めで全体を見渡すアングルと顔のアップが特徴的。両者の使い分けがまたリズミカルだ。

物語の展開では、最初に人間の困った面をとことん出しておいて、後半からポジティヴな締め具合にもっていく印象。

確かに人間、いい面もあれば悪い面もある。それを余すことなく出しきってきちんとドラマを構成しているのだ。

個人的には、校長が自分の意見を言っている間に反省してトーンが自然と変化していく様子がたいへんリアルだった。

ハードな状況をしっかり描きつつも、周囲の変化から作品全体の印象を大いに前向きなものとして終わらせている。

さてこの作品では当然、被差別部落の差別が正面から描かれており、それに対する変化が主題として描かれている。

しかしもうひとつの差別の構造である「女性への差別」が完全にスルーされているのは、わざとだろう。

扱うと収拾がつかなくなるし、あえて残したことで強調されるし、そのバランス感覚もまた上手いところだ。

しかし長野県の地名がポンポン出てきてちょっと複雑。そんなに差別の強い土地ではなかったと思いたいのだが。

■2025.1.11 (Sat.)

サントリー美術館『儒教のかたち こころの鑑 日本美術に見る儒教』。

英一蝶(→2024.9.22)の孔子像からスタート。展示は本当にタイトルどおりで、儒教を題材にした作品が並ぶ。

明の第14代皇帝・万暦帝のために張居正らが中国歴代皇帝の善蹟と悪行をまとめた『帝鑑図説』からの帝鑑図、

元の郭居敬が孝行が特に優れた人物を選んだ「二十四孝」(→2015.8.23)、耕織図など勧善戒悪がテーマの勧戒画など。

美術に対する目も重要だが、それ以上に教養が試されるものばかり。おかげでたいへん勉強になる機会となった。

まあ正直、二十四孝は形骸化しているし、明らかに気持ち悪いものもあるので好きではない。でも教養なのよね。

興奮したのは朱熹による『論語集註草稿 』の直筆。あるところにはあるんだなあと思うのであった。

上杉憲実寄進の国宝『尚書正義』など、足利学校(→2011.1.5/2022.4.9)関連の展示にもシビれた。

あとやたら上手い風景画だなと思ったら雪舟だった(『摘星楼図 』)。雪舟は立体感に応じた濃淡の表現が巧みで、

空間配置がなんとも魅力的だ。やはり庭園づくり(→2013.8.17/2016.4.3/2016.4.4/2020.2.22)のセンスが生きている。

印象的なのは、蝦夷地探検で知られる近藤重蔵が何度も登場していたこと。もともと儒教方面の理解が凄かったみたい。

後半には湯島聖堂(→2020.11.18)に関連する工芸品が登場。孔子を祀る儀式である釈奠(せきてん)が行われ、

江戸時代には全国の有力大名が見事な釈奠の用具を湯島聖堂に献納している。でも展示されていた品々の大半は、

現在の所蔵先が国立博物館に移っていたのが興味深い。どのような経緯でそうなったのか、ちょっと知りたい。

また、初代尾張藩主の徳川義直が、湯島聖堂の前身となる林羅山の忍岡聖堂を熱心に支援していたのがよくわかった。

最後は歌川国芳(→2025.1.9)の浮世絵などにみられる、民衆への儒教の浸透ぶりを紹介。

博物館的にたいへん勉強になる内容でございました。教養がつく展覧会は本当にありがたい。

■2025.1.9 (Thu.)

昨日と同じく、昨年12月26日分の日記(→2024.12.26)の続きである。ややこしくって本当に申し訳ない。

◇

中之島の南側の通りをのんびり歩いて大阪中之島美術館に到着。大阪維新の会も絡んで、できた経緯はややこしいが、

基本的には大阪市の美術館と考えていいと思う。運営は、新たに設立された株式会社大阪中之島ミュージアム。

すぐ向かいには国立国際美術館で、こちらは前にピカソ展を見た(→2023.2.20)。中之島美術館の方は初めてだ。

L: 北東から見た大阪中之島美術館。2022年オープンで、設計は遠藤克彦建築研究所。コンペを実施し、三度の審査を経て選定。

C: オープンスペースに上がって北から見たところ。こっちが正面ということでいいのかな? R: 南東から見たところ。

帰省ついでにわざわざ大阪に来たのは、こちらで開催中の『歌川国芳展 ―奇才絵師の魔力』が主目的である。

歌川国芳はかなり好きで、うらわ美術館で見たし(→2023.5.29)、サントリー美術館でも見た(→2023.11.24)。

今回の展覧会では武者絵・役者絵・美人画・風景画・戯画などをジャンルに分けて展示。総展示作品数は実に400点だ。

L: エントランスが『相馬の古内裏』。これはわかっているねーと思う反面、お化け屋敷かよとツッコミを入れたくなる気も。

C: 後で見た広大なアトリウム。エスカレーターがクソ遅い。 R: 右を向く。エスカレーターがなかなかに縦横無尽である。

まずは国芳を一躍人気絵師にした武者絵からスタート。前に三菱一号館美術館の芳幾・芳年で見たが(→2023.3.6)、

よく考えたら国芳と芳年以外の武者絵ってあまり見たことない気がする。あらめて見るとそのカラフルさに驚かされる。

また、力が入りすぎているときの顔と筋肉の表現がすごい。リアリティを超えるフィクションが大胆に盛り込まれている。

やはり三枚絵の構成力が巧みで、『堀川夜討土佐坊昌俊遠寄之図』で同じ方向を向く義経・静御前・弁慶がかっこいい。

『宇治川合戦之図』では、佐々木高綱と梶原景季に加え、3枚目で馬を抱える畠山重忠を描いちゃうのがお茶目である。

そして『相馬の古内裏』もそうだが『宮本武蔵の鯨退治』『弁慶が勇力戯に三井寺の梵鐘を叡山へ引揚る図』など、

でっかいものをでっかく描くのも効いている。『大江山酒呑童子』で右半身が鬼になりかけている発想も凄まじい。

構図としては、古典的な枠から逸脱するギリギリのところという印象。決定的瞬間をいかに描くか、という駆け引き。

主人公と想像力を凝らした怪物との戦いが魅力的で、正統派の描き方とユーモアのバランスのよさが目立っている。

L: 『坂田怪童丸』。構図も見事だが、モチーフをしっかりカラフルに表現しているのがすばらしい。

C: 言わずもがなの『相馬の古内裏』。 R: 真ん中をクローズアップ。こういう発想ができる人間になりたい。

続いては役者絵、そして美人画。強烈な武者絵と比べるとどちらも奇を衒っている印象はほとんどないが、

とにかく着物の柄の工夫が見事である。特に団扇絵でそれが炸裂している。国芳の実家は紺屋(染物屋)ということで、

そのセンスが存分に生かされているわけだ。そして美人画では影が秀逸。連子窓の月明かりの影を縞模様の背景にしたり、

夜景で女性の背景に人々のシルエットを並べたり、やはり発想が違う。武者絵ほど派手ではないが、印象的である。

特別展示ということで肉筆があったが、点数が少なくてなんとも。それでも「過去最大」とのことだが。

構図の奇抜さが最大の魅力なので、版画で十分満足であり、正直なところ肉筆はそこまで凄みは感じられなかった。

とはいえ墨でフランクに描いたものはかなり洒脱な仕上がりであり、これはもうちょっと見たいと思った。

風景画では遠近法をやりたいけど、徹底していた広重(→2024.12.2)と違ってどうしても強調が入っちゃう感じ。

なお、広重とは活動した時期ががっつりかぶっている。両者それぞれ得意分野を理解して棲み分けしていたように思う。

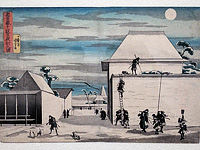

L: 『忠臣蔵十一段目夜討之図』。西洋の銅版画を元ネタとしているようで、もはや近代の感覚で描かれている。

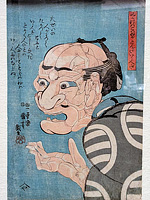

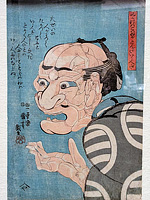

C: 『みかけハこハゐがとんだいゝ人だ(見かけは怖いがとんだいい人だ)』。いわゆる寄せ絵。発想がとにかくすごい。

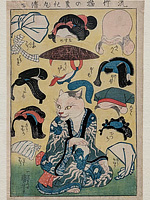

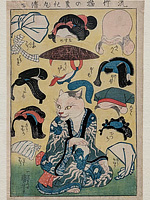

R: 『流行猫の変化』。国芳といえば猫好きで有名ですからなあ。なお今回撮影OKだったのは以上の5点である。

最後は戯画である。擬人化にシルエットでの仕掛けに、やりたい放題。擬人化はまさか化粧道具までいくとは。

奔放なアイデアなんだけど、作品としてしっかり成立している。あらためてその独特な魅力にうっとりするのであった。

◇

さて3月から6月にかけて、こちらの大阪中之島美術館で『大カプコン展』が開催されるぞー! 「そこ絶対行くー!!」

■2025.1.7 (Tue.)

赤坂アカ/横槍メンゴ『【推しの子】』の最終巻が出たので読んでみた(アニメ1期を見た段階でのログ →2023.7.13)。

世間では物語の締め方について賛否両論渦巻いていると聞いていたが、僕としては「否」しかないだろ、と呆れた。

前に赤坂アカについて「話題作はつくれるけど名作はつくれない」と書いたが、ここまでひどいとは思わなかった。

終盤のカミキヒカルなの?ニノなの?という迷走は本当にひどくて、ミステリ的に裏をかくことが主軸なのが明白。

きちんとした物語を考える能力がなく、場当たり的に浅ましい興味を惹くことしかできなくて、なんとも哀れだ。

「嘘は愛」とか、とんだ自己弁護の言い訳である。読者を騙すことばかりで大切なものを見失って、最悪な形で終わった。

キャラクターを大事にできない原作者の悪癖が、最後の最後で大爆発してしまった。本当に最悪な形での大爆発だ。

直前に「なんにもない日、すてきな日」とかやってるからまた最悪。こんな締め方を平然とできる神経が理解できない。

赤坂アカにとってキャラクターとは人格を持った存在ではなく、ただの駒でしかないのだ。だから簡単に殺せる。

キャラクターの人格を行動で示せないから、セリフが長々とした説明ばかりになる。しかも内容はほとんどが言い訳だ。

ラスボスが教唆犯なのも、唆される側が駒でしかないということ。やはり本質的にキャラクターを粗雑に扱っているのだ。

深く考えず場当たり的にキャラクターを造形し、後から無理やり修正することを繰り返しているのは、前に指摘したとおり。

そうしてどうにか魅力的な人間関係を構築していったのに、最後の最後でその核となるキャラクターを去らせるという、

取り返しのつかないことを平然とやってしまった。読者の中に芽吹いたキャラクターたちの心情を、完全に裏切ったのだ。

15巻で頼子先生に「物語を描く者には その一文字一文字に相応の責任が求められる その物語が誰を傷つけるのか

常に自覚的でなくちゃいけない それでも描き続ける私達は その責任を忘れてはいけないの」と言わせたにもかかわらず、

平然と読者を傷つけた。人間とは感情移入する動物、他者を自分の中に飼うことができる動物である(→2009.2.19)。

そうして構築したキャラクターの人格を顕現させることに、行動させることに、フィクションの意義があるはずなのだ。

しかし赤坂アカは箱庭での人形遊び(→2005.8.18/2006.3.22/2015.2.12)を最悪な形で終わらせた。反吐が出るぜ。

もうこれ以上罵詈雑言を書き連ねてもこっちがイヤな気分になるだけだ。とにかく、「最悪」の一言である。

ところで不知火フリルは五反田監督とくっつくと思っていたのだが、正解でよろしいか?

◇

実はマンガの最終巻を読む前に、アニメ『【推しの子】』の2期をきちんと見ていたので、そっちのレヴューも書く。

最も印象的だったのが鳴嶋メルトの回ですな。スタッフはメルトくん好きすぎないか。

まあ原作読んだらほとんどの人は好きだろうけど。原作者と違ってキャラクター愛が深いのがすばらしい。

アニメの2期では特に、おそらくマンガというメディアが本質的に抱えている限界(動かない、しゃべらない)を、

アニメとしての完成度を上げることで補完していこうとしているんじゃないか。そういう意欲にあふれている。

つまり原作を再現するのではなく、はっきり原作を超えようとしている。その強い意志が感じられる仕上がりだった。

上述のように原作はあまりにもアホすぎたわけだが、これはアニメにとっては最高のお膳立てができた格好である。

ぜひともアニメは原作の迷走を整理した形でまとめつつ、キャラクター愛を貫いた結末を堂々と描いてほしい。

■2025.1.4 (Sat.)

蕎麦食いめえということで、下條村にある「道の駅信濃路下條『そばの城』」に連れていってもらう。

下條村といえば、峰竜太の出身地である。というか、峰竜太しかネタがない。もはや下條村=峰竜太なのだ。

国道151号で下條村に入ると、写真付き「ようこそ下條村へ 峰竜太のふるさとです」看板がお出迎えで、思わず大爆笑。

そこから少し行くと、すぐに「そばの城」に到着である。全力でキッチュなデザインで、度肝を抜かれた。

この衝撃は竹田市役所以来である(→2015.8.21)。調べたら1995年オープンで、田舎でのバブルの時差を感じる。

昭和と平成の間な感じの階段で2階へ上がると、大広間の入口の前に券売機。ボタン配置がややわかりづらく、

メニューも豊富で、選ぶのに少々手間取ったのであった。食堂が広いのはいいが、改善点はいろいろある感じ。

出てきた蕎麦はシンプルイズベストな感じでおいしゅうございました。2000円の食べ放題が気になるのであった。

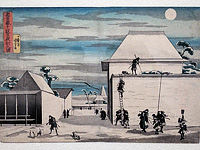

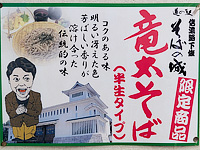

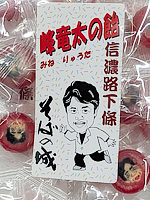

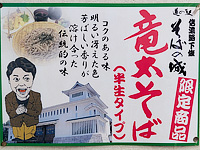

L:

道の駅信濃路下條「そばの城」。まあ村名は吉岡城を本拠地とした下條氏に由来するとはいえ、これはひどい……。

C:

ざるそば大盛。 R: やっぱりここでも峰竜太。下條村には何でも峰竜太に関連づける峰竜太フィルターがあるね。

食べ終わると1階の土産物売り場を見てまわるが、いかにもな信州土産に混じって峰竜太関連の商品もやっぱりあった。

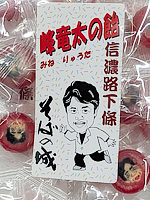

特に強烈だったのが「峰竜太の飴」で、切っても切っても峰竜太な金太郎飴。でも仕上がりがぜんぜん似ておらず、

もうちょっとなんとかならんのかと思う。でもまあ、そもそもが似せるのも難しいだろうし、ニンともカンとも。

L:

峰竜太の飴を売っていた。もうなんでもありですなあ。 R: 個包装に「峰竜太」って書かんとわからんぞ。

帰るときに看板は「峰竜太のふるさと 気をつけてお帰り下さい」とお見送り。もうこりゃ下條村の国王ですわ。

■2025.1.3 (Fri.)

本日はバヒサシさんと会うのであった。まずは高森にある喫茶店に連れていってもらい、スパゲティと紅茶をいただく。

バヒさんは喫茶店についてかなりチェックを入れている男。万事テキトーな僕はおとなしくバヒさんに従うのみである。

そうしてやってきた喫茶店は明らかに、女性店主が自分のこだわりのためにやっている感触が強く漂っているお店。

でもそれが広く支持されているのだからすごいものである。早めの時間帯に来ないと注文がビジー状態になりそう。

紅茶はスコーンとセットでいただくクリームティーセット。スコーンに塗るジャムやクリームが必ず付くので、

そのような呼び方をするそうだ。バヒさん曰く、スコーンがたいへん旨くてイヴェントでも大人気だったそうだ。

主役である紅茶は産地別にいくつも種類があって、こだわりも知識もない僕としては、なかなか困った事態である。

そうは言っても歴史総合の授業で課題を出したり(→2022.6.30)地理で多少扱ったり(→2023.11.10)しており、

しっかり興味はある。とりあえず、スリランカの中で最も標高が高い産地(ハイ・グロウン)の「ヌワラエリア」を選択。

バヒさんは逆に、スリランカで最も標高が低い産地(ロー・グロウン)の「ルフナ」。セイロンティー固めなのだ。

やってきたスパゲティは自分史上最少でありつつも、自分史上最モチモチなのであった。なぜここまでモチモチなのか。

まあ量で喜ぶ店ではないので、ありがたくゆっくり味わう。それでもバヒさんからは早食いだと言われた。職業病なの。

L: スパゲティは自分史上最モチモチなのであった。見るからに少なめだが、量で満足する店ではないのでヨシとするのだ。

C: クリームティーセット登場。ティーポットを保温するカヴァーがオシャレ。 R: ヌワラエリア。アイクヌワラじゃないよ。

食後にクリームティーセットがやってきたが、スコーンのバターの風味がたいへん上品で、確かにおいしいのであった。

片方チョコにしてもらったが、両方プレーンの方がよかった。ジャムもいいけどクロテッドクリームが独特の旨さ。

ストレートティーの渋さとスコーンの甘みのバランスが絶妙で、これはナンボでもいけますなあ!と言いたくなる。

バヒさんとティーポットから一口ずつ交換して飲み比べてみたが、ヌワラエリアとルフナはまったく別の味で驚いた。

ヌワラエリアは緑茶に似た風味とされるが、つまりは渋めであっさり。これはストレートで繊細な香りを楽しむものだな、

と思うのであった。スコーンとの相性が本当に抜群であると感じる。なおバヒさんは「フルーティ」と表現していた。

ルフナは色が濃くてスモーキーという話だが、一口飲ませてもらった感想としては、いかにも紅茶らしい濃厚な味。

味が強いのでミルクとの相性が良さそうだ。同じスリランカなのに産地でこれだけの差が出るのか、と心底びっくり。

こうなると、他の産地も気になる。利き紅茶なんてやったら楽しそうだ。こういう教養の世界もあるんだなあと感心。

「悪役令嬢(→2024.11.21)の気分ですわー」などと言いながら大いに堪能するのであった。いやー、賢くなったわい。

店を出ると、僕が初詣をまだしていないということで、今年も冨士山稲荷神社(→2023.1.2/2024.1.3)に参拝する。

おみくじの結果は僕が小吉、バヒさんが大吉で差をつけられてしまった。まあ、屋久島旅行が無事ならそれでよいです。

その後はもともと家電量販店だったゲームセンターへ。1階がUFOキャッチャーで2階がヴィデオゲームなのだが、

客は1階に殺到しており2階は閑散としていた。僕としてはUFOキャッチャーの何が面白いのかサッパリ理解できない。

景品もコストに見合わない安物感満載だし。2階で『クイズマジックアカデミー』を1プレイして、圧勝したのでヨシ。

さらにバヒさんの希望でハードオフへ。本以外は何でもある感じで、いろんな掘り出し物があるんだろうなあ、と思う。

iPod touchを見かけたのだが、いずれ予備を買うべきか……とけっこう本気で考えるのであった(→2022.5.12)。

そんなこんなで昼の部は解散。国道153号を何度か往復したが、リニア効果もあって飯田の街は変化しておりますね。

◇

夜の部はトシユキさんを交えての会である。当然、秘蔵の酒が出てくるのだが、お腹の調子が悪くなった僕は酒を回避。

トシユキさんは素粒子物理学と宇宙物理学を同系列で考えるのは論理の飛躍があるんじゃねーか、などとボヤきまくり。

僕はそこまで賢くないので、「ほえーそうなのかー」と感心するのみ。あとはトシユキさんの長男が高校を卒業したら、

家の中が女性ばっかりになるそうで、家庭内野党化を危惧しているのであった。そりゃ大変だねえ、と思う独裁国家2人。

腹が痛くなけりゃもうちょっとバカなことを言って面白がってもらえたんですけどね。まあまた次の機会にがんばります。

■2025.1.1 (Wed.)

本年も怠惰極まりない寝正月で過ごしております。いや、もはや死体のような状態だから屍正月と言えるほど。

余裕があるときにやっておくべきことはいっぱいあるんだけど、屍んでいる方が楽だからそっちに流れてしまうのよねえ。

ホント、実家だと弛みきっていけねえでごんす。

diary 2024.12.

diary 2025

index