diary 2024.12.

diary 2025.1.

■2024.12.31 (Tue.)

本日の三つ子は『ファイナルファイト』。気合いの無限コンティニューで無事にクリアしたのであった。

そして夜には潤平による『ロックマン2』の模範演技(途中で三つ子は寝た)。ゲームオーヴァーでE缶を失いつつも、

年内滑り込みセーフでクリアできて、2024年をいい形で締めくくることができたのであった。善哉善哉。

■2024.12.30 (Mon.)

果たして実家では三つ子が大暴れなのであった。こちとら昨年の反省(→2023.12.31)をしっかりと生かし、

Steam入りのパソコンとコントローラーとHDMIケーブルを持参しての帰省である。TVにつないでさっそく遊ばせる。

しかしながらUSB変換アダプタの調子が悪く、『ロックマン2』をやるにはかなり厳しい状態なのであった。

しかも小学校低学年の小さなお手々には僕のコントローラーはデカすぎて、思うように動かせない模様。

とりあえず「CAPCOM Arcade Stadium」を起動して『U.S.NAVY』をテキトーにやらせるのであった。うーん英才教育。

■2024.12.29 (Sun.)

帰省の旅の後半2日間は名古屋の神社めぐりだが、後半2日目の今日は市営地下鉄鶴舞線沿線の旅なのだ。

昨日と同様にシェアサイクルという手もあるが、市営地下鉄の「ドニチエコきっぷ」620円を駆使する作戦でいく。

焦らなくても実家に帰るバスには十分間に合うので、鶴舞線に乗ったり降りたり、のんびり歩いてまわるとする。

まず最初は荒畑駅で下車して尾陽神社へ。初代尾張藩主の徳川義直と最後の藩主である徳川慶勝を祀る神社で、

1910(明治43)年に創建された。戦後に天照大御神を主祭神として合祀している。徳川慶勝は高須四兄弟のいちばん上で、

多くの貴重な写真を撮影したことで知られる。先月、根津美術館では博物学的写生に驚かされたっけ(→2024.11.28)。

L: 境内からまっすぐ南の通り。独特な社号標がある。 C: 一段高い境内。佐久間家勝が築いた御器所西城の跡地とのこと。

R: 石段を上って神門。なんとなく歴史がありそうに見えるが、裏にまわると1996年の竣工を示す石碑が立っていた。

L: 進んで拝殿。 C: 神楽殿だろうか、なかなかの気合い。 R: 本殿。社殿は空襲と伊勢湾台風で倒壊したが1970年に再建。

境内北東端の久延彦神社。大神神社の摂社・久延彦神社(→2019.7.15)からの勧請。

境内北東端の久延彦神社。大神神社の摂社・久延彦神社(→2019.7.15)からの勧請。

御守を頂戴すると、さらに南へ行って御器所八幡宮に参拝する。創建された時期は不明だが、熱田神宮の鬼門の守護、

という話である。1441(嘉吉元)年の棟札が残るが、これは前述の御器所西城主・佐久間家勝によるものとのこと。

こちらの神社は現在の名古屋市昭和区東部にあった、御器所(ごきそ)荘の総鎮守として祀られていたそうだ。

L:

御器所八幡宮の入口。周囲は完全なる住宅地だが、ここだけ鬱蒼とした木々が茂っており、往時の雰囲気がはっきり残る。

C: 尾張名物の蕃塀。公式サイトには「不浄除けや外から直接神様を覗けないように威厳を保つ為の塀」との説明があった。

R: 右を向くと、唐破風の向拝でかなり重厚感のある社務所。昭和50年代までは地元民がこちらで結婚式を挙げていたとのこと。

L: 左を向くと摂社の御器所天満宮。 C: 入母屋造の神楽殿。神楽殿にしてはやけにコンパクトな印象。

R: さらに参道を進むとこの光景。木々がいっぱいの敷地内には多くの境内社が集まっており、密度が非常に高い。

L: 拝殿。 C: 拝殿向かって左の総社宮。昔からあった祠を合祀したそうだ。 R: 拝殿右手前には白龍社。

御守を頂戴すると荒畑駅に戻って鶴舞線をさらに東へ。御器所をスルーして川名駅で下車すると川名公園とは反対側、

飯田街道を西へと歩いて川原神社に到着する。正直、わりと大きめの神社がいきなり現れて、ちょっと驚いた。

名古屋の神社もだいたいは参拝しているが、まだこんな大物が残っていたのか、と思う。無知で申し訳ないですな。

L:

川原神社の入口。創建時期は不明だが、式内社である。 C: 鳥居をくぐってすぐ左手の弁天池。カメたちは冬眠中とのこと。

R: 右手には津島社。川原神社の境内はかなり広いが、境内社は敷地の東側にぴっちり並んでいるのがなんとも独特である。

池のほとりに境内社のリスト。わかりやすくてありがたいが、けっこう多いなあ。

池のほとりに境内社のリスト。わかりやすくてありがたいが、けっこう多いなあ。

所在地の地名が「川名」なのに「川原」神社というのは少し不思議である。延喜式での記載が「川原神社」なので、

「川原」の方が古い名前と思われる。境内社に「川名社」があるので、遷座で取り込んだ経緯があるのかもしれない。

弁天池の存在感が大きいからか、地元では「川名の弁天様」という呼び方が定着している。歴史があるだけに複雑だ。

L: 津島社の次は川名天神社。 C: やはり蕃塀があるのだった。 R: 仲良く並ぶ境内社。

L: 川名稲荷社の入口。瓦屋根になんとなく神仏習合を感じる。 C: 拝殿。 R: 本殿。社殿は1998年の再建。

川原神社の祭神は、太陽の神である日神、土の神である埴山姫神、水の神である罔象女神の3柱。

境内社の存在感が強いからか、本守のほかに、川名弁天社の辨天守や川名天神社の天神守があるのが特徴的である。

名古屋には来る機会も多いだろうし、今回は川原神社の御守のみとした。しかし規模のわりには静かな神社だなあ。

帰り際、弁天池に鵜がいるのを見つけた。さすがの水かき。

帰り際、弁天池に鵜がいるのを見つけた。さすがの水かき。

鶴舞線に戻って塩釜口駅で下車。出口から素直に南西に歩いていくと、名古屋の市街地とは思えない急な坂が現れた。

真っ平らなまま海へと向かうイメージの強い名古屋だが、東側の天白区まで来るとさすがに高低差が出てくるわけだ。

塩竈神社はそんな御幸山に鎮座している。かつては音聞山(おとききやま)というなんとも雅な名前だったのだが、

明治天皇と大正天皇の御野立所(休憩所)が設けられて変えられてしまった。塩竈神社は天白村の豪農・山田善兵衛が、

弘化年間(19世紀半ば)に陸奥国の一宮である鹽竈神社(→2013.4.28/2018.8.20)から勧請して、創建された。

子ども連れの参拝客がやたらと多く、拝殿にケツを向けてスマホでダラダラ撮影していたので大いにイラついた。

L: 南から見た御幸山。木々の奥に山頂がある感じで、上っていく坂道はなかなかの急坂となっている。

C:

塩竈神社の入口。車で裏の駐車場に行く参拝客が多い模様。 R: 境内へと向かう石段。横参道である。

L: 石段を上りきったところに白龍神社。 C: 左を向くと神門。 R: くぐって拝殿の前に出る。

せっかくなので同じ御幸山の南麓に鎮座する八事神社にも参拝する。こちらは産土神を合祀したようで、

1910(明治43)年に成立。御守は来年から始めるそうで、機会があれば再訪問して頂戴したいところである。

L:

八事神社の入口。 C: 石段を上るとすぐに拝殿。がっちり大きめで余裕がない。 R: 本殿は石垣の上。

本日のラストは針名神社である。塩釜口駅から3駅進んだ平針駅で下車するが、Googleマップの指示がややこしく、

裏手の慈眼寺側からアプローチしてしまった。山の中に大きめな神社が現れた感覚で、これまたびっくりしたのであった。

L: 写真は表参道からのルートを貼り付ける。広い駐車場がお出迎え。 C: 駐車場から山へと入る感じ。 R: 参道。

L: 参道を進むと左手に神門なので、横参道だった。公式サイトでは「西参道」とあるので、モータリゼーションの結果だろう。

C: ちなみに神門からまっすぐの参道はこんな山道(神門側を振り返ったところ)。 R: こっちを出たら完全に山だった。

針名神社も式内社だが、岡崎街道の平針宿が設置されたことを受け、1612(慶長17)年に現在地に遷座した。

現在の社殿は1976年の竣工だが、それ以降も境内の整備にはかなり力を入れている模様。それだけ参拝客が多いのだ。

おかげで横参道スタイルが定着しているわけだが、モータリゼーション前はどんな感じだったのかも気になるところだ。

御守を頂戴すると、本日のタスクは終了。これで名古屋市内にあるほとんどの神社を押さえた格好となったはずである。

L: 拝殿。屋根を替えた際にきれいにしたようだ。 C: 針名稲荷社を中心に、境内社が東側に集まっている。 R: 本殿。

平針駅に戻ると鶴舞線を名古屋方面に引き返すが、途中の八事駅で下車する。本日のお昼は名古屋名物をいただく。

近年の「名古屋めし」で特に注目されているものに、台湾ラーメンがある。台湾で食べられているラーメンではなく、

「台湾人が考えたラーメン」であるのが注意点。元祖の店は「味仙」だが、親戚関係で系列店がタコ足化しており、

それぞれの店舗で味が違うとのこと。今池本店は17時オープンだし、矢場町(→2023.8.11)はどうせ混んでいるしで、

鶴舞線沿線の八事店にお邪魔することにした。今日はとことん鶴舞線だけで通してやろう、というのもある。

さて台湾ラーメンだが、やたらと辛いことで有名だ。今池周辺には韓国人が多かったため、どんどん辛くなったそうだ。

なんとも多国籍でめちゃくちゃな経緯をたどっているわけだが、そこがまたいかにもB級グルメの名古屋めしらしい。

味仙八事店の台湾ラーメン。

味仙八事店の台湾ラーメン。

やってきたときの第一印象は「器ちっちゃ!」である。でも麺の量は、ふつうか若干少ないかもしれない、程度。

食っているうちに、これはスープの量を少なめで済ませる工夫ではないか、と思った。どうせ辛いし、少なめでよい。

見るからに辛そうで、実際辛いが、食べてみると意外と表面的というか、喉の奥が辛みでやられる感じはない。

ベースがあっさりスープなので、辛さも軽い感じで収まっているように思う。あまりにも挽き肉の量が多いため、

後半は唐辛子と肉との勝負となるが、それはそれでこのラーメンの醍醐味であろう。最後までおいしくいただいた。

大須に戻るとスタバで日記を書いて時間調整。それから荷物を回収して、実家に帰る準備を完了させる。

鶴舞線は名古屋駅を通らないため、乗り換えが必要となる。せっかくなので丸の内駅で桜通線に乗り換えて、

異次元空間(→2016.12.30)を堪能する。ゲームの『8番出口』は買ったけど遊んでいないが、たぶんこんな感じだろう。

桜通線に乗って(これを「チェリーする」という)、名古屋駅に無事に到着。名鉄バスセンターで時間まで呆ける。

今回とことん乗った鶴舞線は、今までほとんど馴染みがなくて、初めて降りた駅ばかりだった。実に新鮮な体験だった。

最初に開業したのは伏見-八事間で、1977年のこと。僕と同い年なのだ。構内はけっこう古びている箇所が多くて、

同い年と考えるとちょっとブルーである。あと鶴舞線で気になるのは、「いりなか駅」のひらがな表記である。

地名としてはきちんと漢字で「杁中」だが、「杁」は尾張限定の国字とのこと(堤防・土手から水を入れる門の意)。

面白いし、ひらがなが気持ち悪いので、漢字表記にしてほしいのだが。そんなことを考えつつバスに乗り込むのであった。

■2024.12.28 (Sat.)

帰省の旅の後半2日間は、名古屋の神社めぐりなのだ。どうせ冬の日差しだしスケジュール的にはあまり無理せず、

比較的のんびり押さえていく。後半初日の今日は、名鉄名古屋本線ルート。しかし鳴海駅の往復が面倒くさいので、

天気もそんなに悪くないし、金山駅からシェアサイクルで動きまわることにした。実に便利な世の中である。

まず最初に向かったのは、高座結御子(たかくらむすびみこ)神社。熱田神宮(→2014.11.9)の境外摂社だが、

独自の御守があるかもしれないということでチェックするのだ。金山駅から南に行くと公園の隣に鎮座している。

L: 高座結御子神社。こちらは西の参道で、横参道となる。 C: 表参道っぽい距離と幅なのだが。 R: 南の入口。

高座結御子神社の御守は基本的には熱田神宮と一緒で、虫封じのご利益から子ども向けのオリジナルがある程度だった。

熱田神宮はやたらと境外摂社・境外末社が多く、高座結御子神社の祭神は草薙剣と関係ない尾張氏の祖・高倉下命である。

思うに、熱田神宮は権威が高まっていくにつれ、周辺の産土神をどんどん自らの勢力下に置いていったのではないか。

御守マニアとしてはあまり面白くない事態である。現在の熱田神宮の規模なら地元はそっちの方がありがたいだろうけど。

L: 南の鳥居から入ってすぐ右手には高蔵貝塚。 C: 拝殿。向かって左の方がやや幅がある。 R: 本殿を覗き込む。

御守を頂戴することなく参拝を終えると熱田神宮の脇を抜け、広い道路を南東へ走って呼続(よびつぎ)という場所へ。

桜駅の近くに鎮座するのが富部(とべ)神社である。1603(慶長8)年に津島神社(→2018.8.11)からの勧請で創建。

1606(慶長11)年に清洲城主・松平忠吉が造営した本殿は国指定重要文化財なので大いに期待して鳥居をくぐるが、

修復工事の真っ最中なのであった。だいたい30年ごとにやっているそうで、なんとも運の悪いタイミングである。

L: 富部神社。笠寺台地上に鎮座しており、境内の北は呼続公園。江戸時代には台地の周辺は海だったそうだ。

C: 参道を進んで拝殿。 R: 角度を変えて眺めるが、奥の本殿は工事で布を被っているのであった。残念無念。

南東へ行くとすぐに「笠寺観音」こと笠覆寺。733(天平5)年、夜に不思議な光を放つ木から十一面観音像が彫られ、

小松寺として創建される。その後、寺は荒れ果てて観音像は雨ざらしとなってしまう。これを見て哀れに思った女性が、

自分の笠を被せてあげたところ、藤原基経の子である藤原兼平に見初められ、玉照姫と名付けられて妻となる。

そして930(延長8)年、現在地に新たな寺・笠覆寺が建立されたという話。江戸時代以降、尾張四観音のひとつとされる。

L:

「笠寺観音」こと笠覆寺。こちらは駅に近い西門。 C: 南の仁王門。 R: くぐった先に兼平・玉照姫夫妻像を祀るお堂。

2月と8月を除く毎月第4土曜日にはマルシェ「かんのんひろば」が開かれるそうで、ちょうどその準備中にバッティング。

境内をすっきり撮影できなかったのは淋しいが、いかにも人気のあるお寺らしい面は味わえたということでヨシとする。

L: 本堂。2022年に大改修が完了とのこと。 C: 境内北西に並ぶお堂。密度が高い。 R: その向かい側には多宝塔。

御守を頂戴してさらに南へ。道は県道222号だがかつての東海道で、往時の雰囲気がわりとよく残っている。

東へと曲がる手前には笠寺一里塚があり、すっかり住宅だらけとなった今でも歴史の感触がしっかり味わえる。

笠寺一里塚。名古屋市内に残存する唯一の一里塚とのこと。

笠寺一里塚。名古屋市内に残存する唯一の一里塚とのこと。

天白川を渡って坂を上っていくと、成海神社の裏参道に出た。さらに東へ進んであらためて表参道から参拝する。

668年に草薙剣が盗まれる事件が発生し、なんやかんやで686(朱鳥元)年から草薙剣は熱田神宮に置かれることになった。

(もともと熱田神宮に置かれていたところを盗まれて戻ったという説もあって、まあ昔のことだからよくわからん。)

で、成海神社はこのときに日本武尊の縁から創建されたという。なので主祭神は日本武尊。かつては少し南にあったが、

室町時代の応永年間に鳴海城がつくられて現在地の乙子山に遷座した。境内は斜面をそのまま生かした造りになっている。

L:

成海神社の東大鳥居。 C: 鳥居のところから見た表参道。まずは下りとなっている。 R: 回れ右して今度は上り。

L: 境内は山の斜面をそのまま生かして細長い。 C: だるま塚。成海神社では祈祷を終えるとだるまが授与されるそうだ。

R: 古いだるまが置かれ、最大で2000個以上になるとのこと。それなら勝尾寺(→2023.11.5)はどれくらいになるやら……。

成海神社の御守は鳴海絞によるデザインで、かなり凝っている。鳴海絞は近所の有松絞(→2024.8.12)と中身は同じで、

慶長年間に名古屋城の築城に来ていた人から伝えられた絞の技法を竹田庄九郎が発展させ、地場産業となったものである。

L: 石段を上って拝殿の前に出る。向かって左に参集殿、右に直会殿が並んでおり、旧県社らしい威厳が漂っている。

C: 角度を変えて眺める。両脇の建物のせいで奥の本殿は見えないが、棟札によると1677(延宝5)年の建立とのこと。

R: 参拝を終えて鳴海駅前を通ったら、「鳴海絞発祥の地」の石碑があった。「有松・鳴海絞」と一緒にするのが一般的か。

参拝を終えると鳴海駅の高架下を抜けてさらに南へ行き、緑小学校の隣にある鳴海八幡宮に参拝する。

残念ながらこちらは無人となっていたが、境内の規模はわりと大きく、社務所がやたらと立派なので驚いた。

調べたら名古屋市の公式サイトに記載があり、1903(明治36)年築の旧鳴海町役場庁舎で、1956年に移築されたとのこと。

現地には説明がまったくなかったので、なんとももったいない。末永く大切にしていってほしいものである。

L:

鳴海八幡宮。創建は不明だが、やっぱり成海神社とはライヴァル関係だった模様。 C: 両部鳥居と参道が立派である。

R: 旧鳴海町役場庁舎の社務所。なお鳴海町は1963年、名古屋市に編入されて「名古屋市緑区」となった。緑区はその後拡大。

L: 境内のクスノキ。推定樹齢は1200年で、緑区で一番の巨木だそうだ。この木があることで鳴海八幡宮が成立したんじゃないか。

C: 拝殿。社務所とは対照的にがっちりコンクリートである。 R: 奥の本殿を覗き込む。脇に「村社 八幡社」という旧社号標。

これで本日のタスクは終了である。せっかくなので、シェアサイクルを返しがてら熱田神宮に参拝することに。

通算3回目か(→2006.8.15/2014.11.9)。年末ということもあってか参拝客は国内外からたくさん集まっており大賑わい。

L: 熱田神宮の参道は長いなあ。それまで自転車移動だったので、歩いて参拝するのに予想外に時間がかかっていて驚いた。

C: 拝殿(外玉垣御門)前にて。人が多くて大変である。 R: 授与所も大混雑なのであった。なので今回は御守は頂戴せず。

参拝を終えるとJRの熱田駅まで歩くが、手前の名鉄・神宮前駅はだいぶ様変わりしていた。ロータリーのところに、

波打つように屋根が連続している商業施設ができている。八幡造でも昼と夜で2つなのに(→2011.8.13/2015.8.22)、

これは『千夜一夜物語』か、などと思うのであった。まあ村野も無限唐破風やっとったしなあ(→2009.11.22)。

「あつたnagAya」というそうです。ちょっと安っぽいかなあ……。

「あつたnagAya」というそうです。ちょっと安っぽいかなあ……。

わざわざJRで移動したのはこの後の予定を考えてのことで、まずはいったん名古屋駅に戻ってきしめんをいただく。

もう何度も食っているので今さらなのだが、ワンコインきしめんを食わないことには名古屋に来た気がしないのだ。

毎度おなじみ、住よしのきしめん。ワンコインでも意地でエビ天を入れているのが素敵。

毎度おなじみ、住よしのきしめん。ワンコインでも意地でエビ天を入れているのが素敵。

30分ごとに出ている関西本線の各駅停車に乗り込むと、永和駅で下車する。濃尾平野の海抜ゼロメートル地帯ど真ん中で、

冬の強風が吹き抜ける中をトボトボと東へ歩いていく。そうして20分ほど経ったところでようやく目的地に到着である。

愛知県で唯一、名湯百選に選ばれたという尾張温泉東海センターである。この位置で完全源泉掛け流しってのはびっくり。

尾張温泉東海センター。13時オープンで地元のジジババが殺到していた。

尾張温泉東海センター。13時オープンで地元のジジババが殺到していた。

オープン直前の絶好のタイミングで到着し、地元のジジババの皆様と一緒に入館する。中に入るととにかく内湯が広い。

平然と喋るクソうるさいジジイどもから離れられるのはありがたい。が、湯船が浅く肩まで浸かりづらいのはやや難点。

露天はおまけ感の強いコンパクトさで、内湯とはだいぶ差があった。泉質は強烈ではないが、じんわりしっかり効く感じ。

施設までの往路はしっかり寒かったが、帰り道はぜんぜん寒くなかった。休憩所も比較的のんびりリラックスできたし、

なんだかんだで総合的には優れた温泉施設であると思う。湯の山温泉まで行かなくても温泉に浸かれるのはありがたい。

とはいえ各停が30分に1本で、さらに永和から20分歩くのはやはり面倒くさい。JRよ、蟹江との間に駅をつくってくれー!

名古屋駅に戻ってくると、カフェで日記を書きつつ時間調整。そうして本日泊まる大須方面へと移動する。

行列に並ぶのが面倒くさかったので、大須での晩メシはやっぱりスガキヤラーメンということになる。二夜連続なので、

さすがに変化をつけたくて、秋冬の定番メニューだという「濃い味スガキヤラーメン」をいただくことにした。

L:

濃い味スガキヤラーメン。 C: ご覧のとおり昔の形のラーメンフォーク。 R: よく見るとスーちゃんがいる。

「濃い味」ということだが、リニューアル後のふつうのラーメンと比べると出汁弱めで脂っこいだけという感じ。

わずかにクリーミーさを感じなくもない、といった印象である。個人的には懐かしのラーメンフォークに感動。

このラーメンフォークはおそらくグッズの「丼&ラーメンフォークセット(4990円)」で売っているやつだが、

旅行中でなければ買ってしまっていた可能性が高い。正直、Tシャツ(1990円)はちょっと欲しい。やるなあスガキヤ。

■2024.12.26 (Thu.)

朝の6時半過ぎに東梅田駅付近のバス停に到着する。もうすっかり慣れたパターンである。

大阪駅の南側でコインロッカーを確保して荷物を預けると、さっさと御堂筋線で淀屋橋駅へと移動する。

改札から出たところにあるドトールで朝メシをいただきつつ日記を書いて時間調整。優雅な旅の始まりである。

今回の帰省の旅は4日間。前半と後半で2日ずつ分けて、前半は関西での美術館めぐりをやろうというわけだ。

前半初日の今日は、大阪が舞台である。開館時刻とルートの都合を考慮して、まずは大阪市立東洋陶磁美術館へ。

そして中之島をそのまま歩いて西へ移動し、大阪中之島美術館へ。最後は藤田美術館である。一日で3館まわるのだ。

一日分の日記に3館一気にまとめるのは長くなるし、後でチェックするのにも面倒だろうし、小分けでいきたい。

とりあえず今日の日記では最後の藤田美術館について書いて、中之島の2館については年明けのどこかで書くとする。

◇

京阪電車で京橋駅へ行く。通過したことはあるが(→2015.3.28)、下車するのは初めてで、ターミナル感に驚いた。

JR大阪環状線との乗換駅なので、当たり前といえば当たり前だが。のんびり西へと歩いき、淀川支流の大川手前が目的地。

L: 藤田美術館。 C: 中にある「あみじま茶屋」。おかげで最初、喫茶店だと勘違いをしてしまった。

R: 反対側の奥には茶室的な空間がある。一体的にイヴェントスペースとして利用しようというわけか。

というわけで藤田美術館である。前々から訪れたいと思っていたが、かつては建物が古かったために期間限定の開館で、

2017年からはリニューアルのために長期休館しており、なかなかチャンスがなかったのだ。2022年4月に工事が完了し、

今回ようやく訪れることができたのだ。新たな建物を設計したのは大成建設。グッドデザイン賞を受賞したとか。

L: 外から茶室的な空間を見るとこんな感じ。 C: 反対側には鑑賞を終えて戻ってくる通路。上着を預けていて寒かった。

R: こちらが展示室への入口である。もともと鉄筋コンクリート蔵だった歴史を踏まえてのことだろう。ここから中は撮影NG。

変に凝っている分だけ戸惑う要素が満載で、そもそも外から見てパッと美術館とはわからなかった。ガラス張りの中は、

どう見ても喫茶店か料理教室である。「藤田美術館」とどこにも書いてないので、大いに戸惑ってしまったではないか。

挙動不審な怯え方をしながら中に入ると、いかにもな蔵の入口の前で外国人観光客が係員と話をしている。それを見て、

ようやく藤田美術館でよかったのだと確信したしだい。奥のロッカーに荷物と上着を預けて(これもわかりづらい位置)、

入館する旨を告げると現金NGでキャッシュレスオンリー。入館料はキリのいい1000円なんだから1000円札はOKにしろよ、

そう思いつつ交通系ICカードで係員に直接支払うのであった。移動のせいで残額がギリギリで、1000円未満だった場合、

キャッシュカードを取り出すべくまたロッカーまで戻らなくちゃいけないところだった。なんだかどうにも違和感。

展示もかなりオリジナリティ満載。ふつうは展覧会に何かしらテーマがあるが、藤田美術館は漢字一文字でやるようで、

今回は「闘」「隠」「雪」の3つ。膨大なコレクションの中からこれらのテーマにもとづいて選び出していくようだ。

藤田美術館のコレクションは、明治時代の実業家・藤田傳三郎とその息子である平太郎と徳次郎の3人によるもの。

文化財に指定されているかどうかはほとんど重視していないようで、暗い部屋の中で作品とただ対峙させる展示である。

解説はなく、知りたい場合はQRコードで専門のページにアクセスする。学芸員の裏話もあって凝っている内容ではある。

明治以降のものがわりと多く、時代によらずいいものを集める、古ければいいというものではない、という意識を感じる。

ガラスに光が反射することはないので、展示はかなり見やすい。順路は各部屋で自由なので、自分のペースで見られる。

展示室内には係員がいないけど、どうせカメラで監視されていると思うと、それはそれでちょっと複雑な気分である。

全体的に「学ぶ」要素は薄く、純粋に美術品を見る美術館だ。木の床で女性客のブーツの足音がうるさいのには閉口した。

印象に残ったものでは、『銀雪笹彫丁子風炉』で雪輪模様の穴から中に雪輪模様の光が落ちるのが大変にオシャレ。

国宝の高階隆兼『玄奘三蔵絵』は、鎌倉時代とは思えない状態の良さにたまげた。今どきこれで1000円は超リーズナブルだ。

さて藤田美術館といえば曜変天目茶碗だが、展示スケジュールはだいぶ限られているようで、今回はなかったので残念。

まあサントリー美術館で見たけどな(→2015.8.28)。静嘉堂(→2022.10.21)並みに気軽に鑑賞できるとありがたいけど。

L: 隣は旧藤田邸庭園の「藤田邸跡公園」。 C: 茶室と庭。 R: 旧光台院多宝塔。17世紀後半の築で、高野山から移築。

鑑賞を終えて戻ってくる通路は吹きっさらしで、ロッカーに上着を預けていたので寒かった。雨風強い日はどうすんだ。

というわけで、超リーズナブルで展示も見やすいし悪くない美術館なんだけど、変なこだわりが大いに空振っている。

言っちゃあ悪いが、成金趣味の悪いところがきっちり出ている美術館ですな。勘違いしている感じがちょっと滑稽。

もし藤田美術館を擬人化したら、着物着ているアート系メンヘラ女子って感じだろう。インバウンドにはいいかもね。

■2024.12.25 (Wed.)

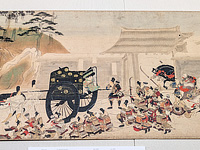

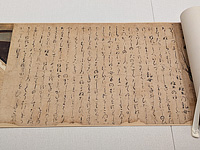

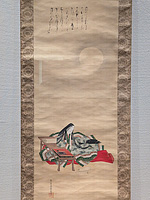

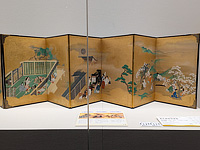

静嘉堂文庫美術館『平安文学、いとをかし -国宝「源氏物語関屋澪標図屏風」と王朝美のあゆみ』を見てきた。

文学は展示になりづらい、というのが僕の印象なのだが(→2018.8.12)、文学に関連する資料・美術品で乗り切る感じ。

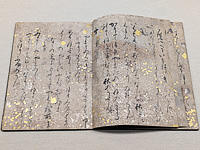

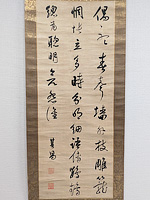

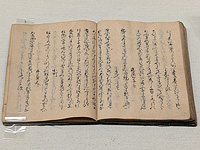

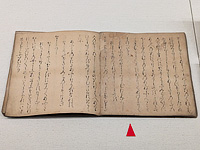

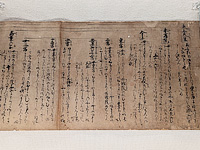

全4章の構成で、第1章はまず平安時代中期以降の作品について、静嘉堂文庫が持っている古写本や版本を展示。

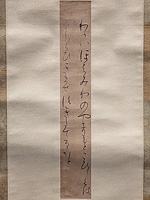

L:

『古今和歌集』。鎌倉後期から南北朝時代にかけての僧で歌人である頓阿が写した、と伝わる古写本。

C: 『伊勢物語』(山田市良兵衛版)。色変わりの紙が用いられていて、なんともオシャレなものである。

R: 『平中物語』。国指定重要文化財。冷泉為相が写したと伝わる、鎌倉時代後期のもので、現存唯一の伝本だと。

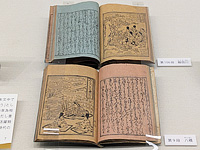

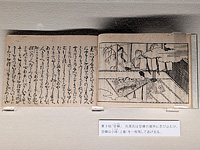

第2章では絵巻物が登場。国指定重要文化財の『平治物語絵巻』と『住吉物語絵巻』がやはり見どころで、

どちらも鎌倉時代のもの。鎌倉時代は武士が政治を支配したことにより貴族が文化に集中できた側面もあった。

往時を懐かしがりながら平安文化を整理していったので、絵巻物は鎌倉時代が最盛期となるのだ(→2023.11.11)。

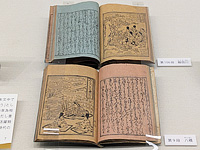

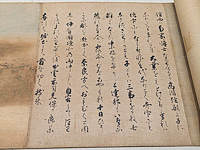

『平治物語絵巻 信西巻』。国指定重要文化財。

『平治物語絵巻 信西巻』。国指定重要文化財。

L: 第2段-1「信西は奈良方面へ逃亡していたが、追手から逃れられないとわかり、伊賀国境の山中で自害する。」

C: 第2段-2「信西の遺体は、信頼と組んだ源光保の手の者に発見され、首を切られて持ち帰られる。」

R: 第3段「信頼と別当・藤原惟方は、牛車に同乗して光保邸の前で信西の首級の検分をする。」

『平治物語絵巻』は信西巻ということで、その死の場面をクローズアップしていた。土の中に埋めた箱の中に隠れていて、

見つかったときに自ら喉を突いたというアレ。首を切り取って持ち帰る様子を克明に描いておりなかなかでしたな。

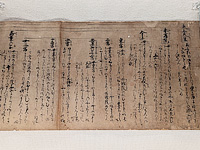

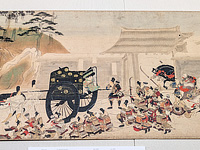

『住吉物語絵巻』は、『住吉物語』の絵画は静嘉堂本と東京国立博物館本の2つだけで、文章があるのは静嘉堂本のみだと。

『住吉物語絵巻』。こちらも国指定重要文化財。

『住吉物語絵巻』。こちらも国指定重要文化財。

L: 第2段-1「継母に謀られ三の君と結婚した少将は、姫君の様子をうかがうために三の君のもとに通い続ける。室内で対面する三の君と少将。」

C: 第2段-2「三の君との逢瀬ののち、少将は姫君のいる西の対へ古歌を口ずさみながら向かう。」

R: 第2段-3「少将は西の対で姫君の琴の音を聞き、一人涙で袖を濡らす。」

第3章は『源氏物語』関連の絵画や工芸品を展示。『源氏物語』の影響は、あらためて物的証拠を突きつけられると、

とんでもなく大きいものなのだと驚かされる。単なる文芸の傑作だけに留まらず、芸術面での常識にまで昇華したことで、

ありとあらゆるジャンルに広がっていった凄み。しかも1000年経ってもまだ影響が続いている。恐ろしさを実感する。

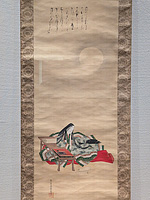

L: 二条為親が写したと伝わる『源氏物語古系図』。『源氏物語』の理解を助けるための系図である。

C: 『絵入源氏物語』。1660(万治3)年刊行、木版での印刷。 R: 今回初公開の土佐光起『紫式部図』。

L: 紫式部は石山寺(→2010.3.26/2016.6.13)で月を見て『源氏物語』を書きはじめた、とされるのね(これも →2023.3.6)。

C: 住吉具慶『源氏物語図屏風』。左隻は右から「澪標」「薄雲」「少女」。 R: 右隻は右から「若紫」「末摘花」「葵」。

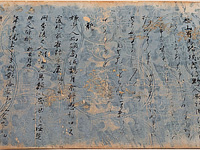

L: 俵屋宗達『源氏物語関屋澪標図屏風』、国宝。左隻は「澪標」。 C: 右隻は「関屋」。 R: いかにも宗達っぽい人と牛。

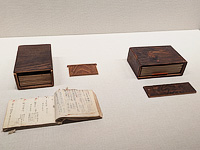

L: 『源氏物語蒔絵源氏簞笥』。『源氏物語』全54冊の冊子を納めた蒔絵箪笥。何から何までキンキラキンである。

C: 『色絵源氏香透冠形香炉』。 R: 背面には源氏香図(→2019.3.18)のうち「花散里」の図が透かし彫りされている。

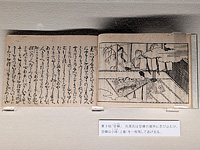

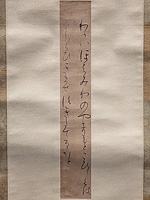

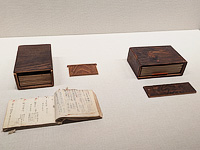

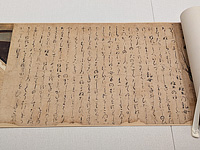

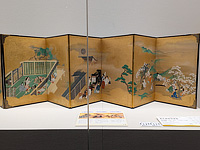

最後の第4章は、平安古筆(→2024.2.9)と書に合わせて装飾を凝らした料紙の世界。最も「和風」な領域のひとつだ。

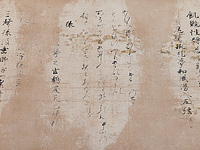

国宝の『倭漢朗詠抄 太田切』は、藤原公任撰『和漢朗集』を書き写したもので、日本の下絵と中国の紙、

和歌と漢詩、仮名と漢字という和と漢の対比が盛り込まれており、調度手本を代表する作品のひとつとのこと。

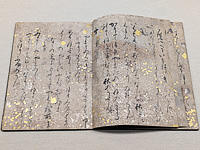

L:

『高野切(古今和歌集巻第十八断簡)』。現存最古の『古今和歌集』の写本で、秀吉が高野山に与えたので「高野切」。

C: 『堺色紙(古今和歌集巻第十一断簡)』。散らし書きした和歌を切ったら色紙のように見えたのでその名がついた。

R: 『是則集』坂上是則の家集の写本で、国指定重要文化財。金銀の箔が散りばめられている料紙がまたすごい。

L,C,R: 国宝の『倭漢朗詠抄 太田切』。掛川藩主・太田家に伝来したことから「太田切」と呼ばれる。

なお今回の展覧会では特別出陳ということで、山本茜による截金(きりがね)ガラスの作品も展示されている。

確かにすごい技術で、でもクソ重そうで、役に立たないけどめちゃくちゃきれいという点で、これは正しい芸術だなと。

L: 山本茜『源氏物語シリーズ 第三帖「空蟬」』。 C:

山本茜『源氏物語シリーズ 第四十五帖「橋姫」』。 R: 細部を拡大。

毎度おなじみ曜変天目(稲葉天目)以外はすべて撮影OKということで、人もけっこういてなかなか大変なのであった。

それにしても静嘉堂文庫美術館は、前回の『超・日本刀入門 revive ―鎌倉時代の名刀に学ぶ』もそうだが(→2024.8.21)、

展示されている作品を単純に撮影していくだけで、いい感じの資料集に仕上がってくれる、という印象がある。

つまりは、いい意味でちょっと博物館的なところがある美術館だと思う。美術館ごとの個性がなかなか面白い。

■2024.12.24 (Tue.)

『バグダッド・カフェ』の4Kレストア版が上映中なので見てみた。

けっこう評判がいい映画と聞いていたのだが、実際に見てみると正直なんだこりゃ、である。

クソ映画とまでは言わんが、どう考えても明らかに過大評価。ただのいい話、おとぎ話であってそれ以上でも以下でもない。

ぜんぜんきちんと考えていない映画で、雰囲気で押し切っているだけ。ハッピーエンドというよりイージーエンドで、

こんな安易な話で満足できる人がそんなにいるのか、と呆れてしまった。まあ、あまり深く考えない人向けなのだろう。

西ドイツ映画ということでか、主人公はドイツ人のおばちゃん。舞台はモハーヴェ砂漠に放り出されたようなカフェで、

メリーポピンズ的ドイツ人がマレビトとして現地住民の生活に変化をつけるって話。ある意味、「異世界」なのかも。

カフェの女主人・ブレンダの演技があまりにもキレキレすぎて、前半はかなりの緊張感。見ていて不安しかなかったが、

急にわかり合ってしまって大いに戸惑った。意気投合のプロセスが説得力につながるはずなのに、ここを完全に軽視。

おかげで非常に乱暴な印象だ。しかも取って付けたようなマジックでいきなり大繁盛というのもたいへんに嘘くさい。

こちらとしては人種の意味まで含めていろいろ考えていたのに、何もかもすっ飛ばして御都合主義に流れてしまった。

当人たちにとって居心地の良いすごく狭い世界を描いているだけで、いかにも短絡的な女ウケ狙いにウンザリである。

(歴史や文脈を無視して勝手に意味を上書きし、自分に都合のいいストーリーを組み上げてしまう女性 →2020.11.14)

知的な要素がほとんどなく、「みんな仲良しでいい感じです」という雰囲気で満足感を得させようとする安易さに呆れた。

あと主題歌も評価が高いようだが、僕には半音のタイミングが気持ち悪くてたまらなかった。とことん合わない映画。

■2024.12.23 (Mon.)

本日は終業式で学年でのお疲れ様会だったが、シュラスコで飲み放題なのであった。シュラスコは初体験なのだ。

店員さんが入れ替わり立ち替わりで、牛に羊にソーセージなど各種串刺しの肉を持ってきて、各自の皿に切り分ける。

焼きパイナップルもおいしゅうございました。テーブルに置いたカードが緑の面だと「肉をくれ」という意思表示で、

ひっくり返して赤の面にすると「おなかいっぱい」となる。緑だと本当にわんこそばの勢いで肉が提供されるのだ。

最初のうちはこんな贅沢が許されるなんて、と感動しながら出されるままにホイホイ肉をいただいていたのだが、

そのうち脂で食えなくなるのね。脂身ほとんどないのに! それで「これがもう歳ってことか……」と変に凹むのであった。

でもなんだかんだでコスパは悪くないと思う。シュラスコがいいものだということがわかったし、楽しゅうございました。

■2024.12.22 (Sun.)

リョーシさんがわざわざ上京してきてのM-1鑑賞会でございます。都合のつく独身3人で王子に集合し、予選からTV観戦。

今回は久しぶりの姉歯祭りの公式行事ということで、まずは1分間の黙祷からスタートするわれわれなのであった。

予選では、僕は家族チャーハンを気に入り、マサルはスタミナパン、リョーシさんはドンデコルテをそれぞれ支持。

しかし敗者復活したのはマユリカということで、3人ともすっきりしないままいろり庵きらくの蕎麦を手繰るのであった。

L: 予選を見るわれわれ。 R: BKBシャツを着込んで決勝に向けて準備万端のマサル。でも暑くてすぐに脱いだ。

雑談の内容をダイジェストで書くと、まず減点が少ないということで令和ロマン=ボールペンのジェットストリーム説。

酒の入った僕はダイタクについて「2人とも同じ声なのになんでそれを生かしたネタをやらねえんだ」とキレる。

あと、僕は全般的に点数を低めにつけているので、マサルからさんざん「談志」呼ばわりされるのであった。

そんなマサルはジョックロックが宮史郎そっくりということだけで期待しまくり。ネタをきちんと見たことがないのに、

「オレたちのジョックロック」なんて言うほど。くじ引きで出番が来るとマサルは「やった!」と全力で叫ぶのであった。

でもネタが終わったら「うーん……」と苦笑い。そんなこんなで、いつメンと連絡をとりつつ採点していくのであった。

| |

みやもり |

びゅく仙 |

マサル |

リョーシ |

ニシマッキー |

| 令和ロマン |

93 |

86 |

90 |

91 |

90 |

| ヤーレンズ |

95 |

91 |

91 |

95 |

93 |

| 真空ジェシカ |

94 |

86 |

90 |

86 |

95 |

| マユリカ |

89 |

79 |

86 |

84 |

90 |

| ダイタク |

91 |

83 |

86 |

88 |

88 |

| 早田ひな |

色白 |

99 |

100 |

95 |

|

| 石川佳純 |

文句なし |

99 |

105 |

100 |

|

| ジョックロック |

86 |

80 |

89 |

90 |

85 |

| バッテリィズ |

92 |

88 |

90 |

91 |

94 |

| 吉高由里子 |

97 |

85 |

100 |

93 |

85 |

| 吉岡里帆 |

90 |

90 |

110 |

100 |

95 |

| ママタルト |

85 |

75 |

86 |

85 |

83 |

| エバース |

91 |

82 |

90 |

92 |

87 |

| トム・ブラウン |

91 |

10.6 |

85 |

94 |

92 |

| ★決勝 |

真空ジェシカ |

バッテリィズ |

真空ジェシカ |

バッテリィズ |

バッテリィズ |

| 上戸彩 |

100 |

80 |

100 |

87 |

90 |

みやもりはエバースうまかったなあと再評価。91点にしたけどプラス3点したいくらいとのコメント。

あと令和ロマンの今後はケムリ次第ではないかと。もっと愛されキャラになる方向もあると思う、とのこと。

マサルは真空ジェシカの決勝のネタで、アンジェラ・アキが妖怪になるのがすごく想像がついたそうで。

時間が経てば経つほど頭の中にアンジェラ・アキが残っているので「僕の中では優勝」とのこと。

でも客観的に見たら優勝は確実にバッテリィズだとも。見ていると幸せになる漫才、とのコメントなのであった。

会場のレンタルルームは駅に近すぎて電車の音がかなりうるさかったが(窓から見た景色が『タモリ倶楽部』感満載)、

それがむしろ観客の笑い声を抑えてくれる効果になっていたので、変に影響されずに見ることができたとな。

リョーシさんは、4分間の漫才だから露呈しないだけで、令和ロマンは器用貧乏じゃないの?とうっすら感じるそうだ。

◇

では僕の感想を。まず、令和ロマンの連覇には失望しかない。優勝はバッテリィズ以外ありえないだろう。

リョーシさんが指摘していたように、バッテリィズは正統派の与太郎噺であり、しかもやっていることはそうとう知的だ。

ツッコミ&客の全員が大仙陵古墳だとわかっていて、しかもお墓だとわかっていて、そんな中でエースの爆発を待ち構える、

そういう空気をつくったうえで笑わせるのが、どれだけ偉大なことか。緊張と緩和(→2024.6.26)、それが芸人の腕だ。

この点において、今大会でバッテリィズ以上の腕を持っている芸人はいなかった。われわれは完全に支配されていた。

ミルクボーイもそうだが、自分の「型」を持っていることが芸人としてどれだけ大事なのか、きちんと認識すべきだ。

バッテリィズは与太郎噺という古典的かつ正統派の「型」を見事にモノにしている。ただおバカ/アホを笑うのではなく、

与太郎側(エース)が実は違う角度から見た真理をきちんと衝いているからこそ、共感して笑える点がすばらしいのだ。

たとえば「細そうすぎる」という日本語は明らかにおバカだが、でも確かにそうだと共感できる。その“発見”が楽しい。

実はエースがやっていることはボケでありつつ、常識に対する鋭いツッコミでもある。まさに高度な緊張と緩和なのだ。

ネットのバッテリィズを褒めるコメントを見ると、みんなそこをわかってそれぞれ言語化している。やっぱり知的なのだ。

令和ロマンは1本目と2本目で別パターンを用意したことが評価されているようだが、実態としては「形無し」にすぎない。

それはM-1という特殊なルールの舞台だから「変幻自在ですごい」となるだけのことで、競技の上での能力でしかない。

結局のところ、平場のお笑い番組ではゲームで言うところの「バフ」がかからないから、TVに出ないだけではないのか。

特に令和ロマンの2本目のネタは内容も幼稚であり、これ以上成長のない笑い、さらに広がることのない笑いである。

令和ロマンの1本目は素直に楽しめたが、それを深める方向に行くのではなく、異なるパターンを優先するのがイヤなのだ。

いちばんの問題はそれを良しとする客たちで、バッテリィズを「2本目も同じパターンだ」「展開が読めた」と批判する。

つまり、面白いかどうかではなく、新しいかどうかで判断をしているわけだ。それは芸人の成長を阻害する考え方、

芸人を使い捨てで消費していく考え方だ。そして令和ロマンはその考え方に最も上手く乗っている。だから気に入らない。

単独ライヴならいろんなパターンを提示するのもよかろう。でも多くの芸人が登場する劇場やTV番組では迷惑でしかない。

異なるパターンを提示する漫才をみんなやるようになると、かえって芸人の多様性が奪われる逆説に気づけないのか?

M-1グランプリとは、単純にいちばん面白いやつを決める大会だったんじゃないの?と、疑問しか残らない結果である。

純粋に面白いコンビが評価されないで、ただ技術論に終始するだけの大会ならば、今後のお笑いにとって悪影響しかない。

真空ジェシカやトム・ブラウンは「型」としては好みが大きく分かれるが、その「型」の中で存分に楽しませてもらった。

(トム・ブラウンはルンバがよかったですなー。僕が「10.6点」としたのは、彼らに最大の敬意を表してのことだ。)

そういう芸人がTVや劇場に登場すると、それだけでうれしい。でも令和ロマンがやっているのは芸を極めることではなく、

前と違うものを永遠に提示し続ける競技でしかない。現代の消費社会っぷりを象徴していると言えばそうなんだろうけど。

令和ロマンは、言ってみればM-1という「試験」でいい点を取ることを追求しているだけ。学歴重視の価値観の延長線上だ。

そもそもM-1グランプリは、芸を評価する「手段」であるはずだ。そこを履き違えて「目的」にしているのが気に食わない。

脚本を渡されれば誰でもそこそこできる(それはそれでデキがよいことの証左ではあるが)令和ロマンの漫才とは違う、

エースと寺家さんにしか演じられないバッテリィズの笑い。楢原さんのおばちゃんがあまりにも強烈なヤーレンズの笑い。

真空ジェシカとトム・ブラウンの狂気は他の人間には真似できない。その人だけの笑いの「型」があるから、芸人なのだ。

どうやらM-1グランプリは、芸人の個性をもとにした完成度よりも、ただテクニックを盛り込む競技会になっているようだ。

「型」を否定することがどれだけ愚かなことか、お笑いの多様さ・豊かさをどれだけ狭めることになるか、考えるべきだ。

令和ロマンの連覇は、今後われわれが本当に面白い漫才を楽しめるかどうかの未来に、暗い影響を及ぼすのではないか。

■2024.12.21 (Sat.)

板橋区立美術館『レオ・レオーニと仲間たち』を見てきたよ。Bunkamuraからはもう11年(→2013.7.7)かよ……。

過去ログを見ると、当時の僕は入館料が1300円ということで騒いでいる。日本の物価は確実に高くなっておりますな。

L: 交通の便が大変に悪い板橋区立美術館。1979年に東京23区初の区立美術館として開館し、2019年に改修が完了した。

C: 気合いの入ったレオ=レオニ的装飾が施されている。 R: 入口も。なお、公立だからか今回の拝観料は650円である。

11年前のBunkamuraが絵本に焦点を当てた内容だったのに対し、板橋区立美術館は彼の生涯をきちんと追いかける。

関連アーティストの作品紹介も多数で、特にどのような環境で育ったかについて当時の感触を丁寧に再現していた。

そもそもレオ=レオニってどこの国の人なのよって話で、響きから言えばイタリアなのだが、実は生まれはオランダ。

しかし父親はスペイン系ユダヤ人で、レオ=レオニはベルギーやアメリカで生活した後、イタリアに移っている。

20世紀初頭の現代美術に囲まれて育っており、それが後年の作品群に大きな影響を与えたというわけだ。

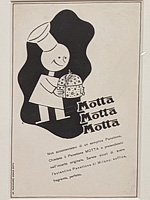

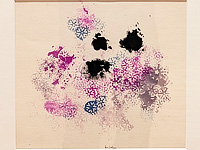

『製菓会社モッタ 商品(パネトーネ)新聞広告 「モッタ・モッタ・モッタ」』。

『製菓会社モッタ 商品(パネトーネ)新聞広告 「モッタ・モッタ・モッタ」』。

1930年代のイタリア時代には未来派のわりとど真ん中という印象である。グラフィックデザイナーとして活躍し、

モダンな作風の広告デザインを手がけている。しかしファシズムの世の中となっていったため、アメリカに亡命。

アメリカでもやはりグラフィックデザイナーとして仕事をするが、大戦が終わると画家としての活動を開始する。

L: アメリカ時代の作品。『ユーモア漫画(掲載先不明)』。 C:

『「フォーチュン」表紙』。 R: 「イラストの仕事」。

アメリカ時代の仕事で特に印象的だったのはオリヴェッティの広告で、僕の好みにドンピシャなのであった。

文字や記号の抽出、原色主体のポジティヴなカラーリング。1950年代とのことだが、ミニマルの魅力が満載である。

(なお、後日実家で3階の椅子を出し入れしていたら、オリヴェッティのタイプライターがあったのでびっくり。)

L: 右手前は『展覧会図録「The Family of Man(人間家族)」ニューヨーク近代美術館』、あとはオリヴェッティ関連。

C: 『オリヴェッティ 商品案内パンフレット タイプライター:レッテラ22 』。 R: 同じ製品のパンフレット。

L: 『オリヴェッティ広告集表紙(製品販売店用) 』。 C: 『オリヴェッティ 企業広告』。

R: 『オリヴェッティ 商品広告 プリンター付電卓』。こんな感じの記号っぽい作品は僕にとってドストライクなのだ。

L:

右はニューヨーク近代美術館の開館25周年記念ポスターなど、左はアメリカ癌協会のポスター。

C: 『ぼくたち三人』(左)、『少女と猫』(右)。 R: 『「想像肖像」シリーズ』。画家としてはこんな感じ。

レオ=レオニが手がけた初の絵本といえば、『あおくんときいろちゃん』である。1958年のブリュッセル万国博覧会で、

アメリカは「未完成の仕事」という小規模なパビリオンを出展。担当したレオ=レオニはアメリカの社会問題を取り上げ、

環境破壊や人種問題などの解決策を提示した最後に「望まれる未来」として、さまざまな人種の子どもが手をつなぎ、

輪になって遊んでいる写真をもってきた。これが保守系議員からの圧力を受けて閉鎖されたことがきっかけとなり、

『あおくんときいろちゃん』という発想に至ったのではないか、というのが孫の見解。時代と戦っていた人なんだなあと。

L: 『あおくんときいろちゃん』。上の写真の孫2人のために青と黄色の紙をちぎって話をつくったら絵本になったそうな。

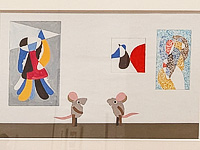

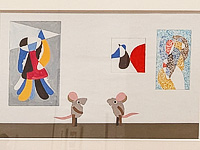

R: エリック=カールによる『2匹のねずみ』。これはレアですな! エリック=カールはレオ=レオニの弟子的ポジションだと。

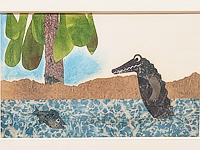

1961年にアーティストとしての仕事に専念するため、レオ=レオニはイタリアに戻る。そして「平行植物」が登場。

田舎に移住して豊かな自然に触発されたとのことだが、正直ダークな側面を全開にしているようにしか思えない。

まあ北海道の「植物たちの王国」(→2012.7.2/2013.7.23)、埋立地での執拗で凶暴な生命力の横溢(→2008.7.27)、

そういった本質をえぐり出していると言えば確かにそうなのだが。『火の鳥 宇宙編』に出てくる流刑星な感じね。

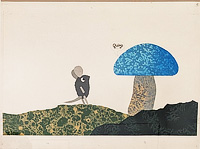

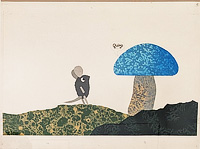

L: 立体物が『プロジェクト:幻想の庭』。壁のカラーの絵が『プロトルビス』で、「平行植物」はこういった類。

C:

鉛筆による『平行植物』。 R: 『「平行植物スケッチ手帖」のための原画』。「ぼくの考えた植物・菌類」ってわけだ。

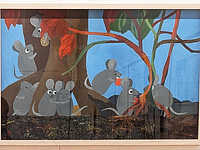

L: 「黒いテーブル」シリーズ。『女王万歳』(左)、『遊びの時間』(中)、『植物学』(右)。

R: 『「鳥」シリーズ インスタレーション再現』。最晩年の作品を再現したもの。

最後の展示室がお待ちかねの絵本特集ということで、部屋の真ん中は絵本を自由に読めるスペースとなっていた。

絵本は『あおくんときいろちゃん』以降のものが制作順に並べられており、大半は原画が展示されていた。

なお写真は一点だけだと撮影NGだが、トリミングNGとは書いてなかったので、数点まとめて撮ったものをトリミング、

という手間のかかる方法で画像をつくっております。本当は貼り絵っぷりをクローズアップしたかったのだが、残念。

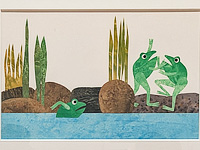

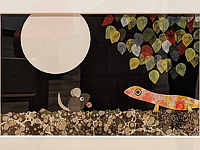

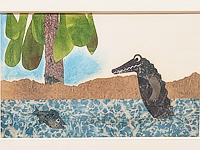

L: 『はまべにはいしがいっぱい』原画。 C: 出たぜ『スイミー』。1963年、貼り絵に到達する前の絵本である。

R: 『習作(花)』。『スイミー』で用いられた、モノタイプやスタンプといった技法を試していた痕跡を展示。

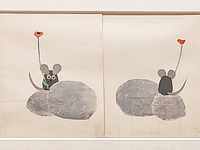

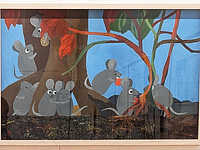

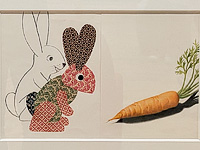

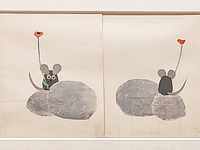

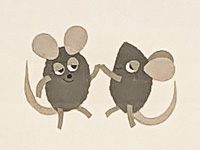

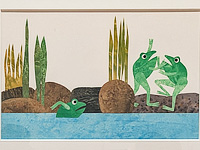

L,C,R: 『フレデリック』原画。「あのネズミ」が誕生した記念すべき作品である。前も横も後ろもかわいいな!

L: 展示室の真ん中はこのように絵本を自由に読めるスペースとなっていた。 C: 『あいうえおのき』原画。

R: 『せかいいちおおきなうち』原画。カタツムリに寄生するロイコクロリディウム(→2021.8.5)を思いだしてしまうわ。

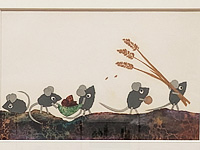

L: 『アレクサンダとぜんまいねずみ』原画。まあピグマリオンストーリーなんですが、私の深層意識に刻まれた傑作であります。

C:

ぜんまいねずみの方もしっかりかわいいのである。 R: ハイライトシーン。紙の模様と葉っぱのスタンプがキレッキレ。

11年前のログにも書いているが(→2013.7.7)、フレデリック型ネズミのデザインがあまりにも秀逸すぎたためか、

その魅力を維持しつつ新たな手法を探そうとするのがなかなか苦しいところである。マンネリを回避したのはさすが、

商業主義を忌避した芸術家。過去ログでは「目減りしていく才能との格闘の記録」などとかなり厳しい表現で書いたが、

安易にシリーズ物へと展開しなかったところに日本との違いを感じる。長寿シリーズ化も悪いことではないけどね。

L: 『シオドアとものいうきのこ』原画。文字があるのは珍しい。『アレクサンダとぜんまいねずみ』の完成度の高さがわかる。

C: 『みどりのしっぽのねずみ』原画。油彩による絵本としては唯一の作品。まあレオ=レオニ本来の魅力がまったくないもんな。

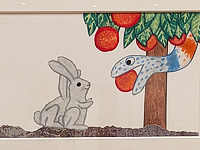

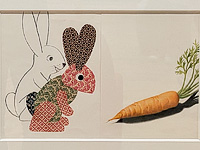

R: 『うさぎたちのにわ』原画。こちらはクレヨン主体の作品だが、恐ろしく稚拙な印象となってしまっている。

L: 『ペツェッティーノ』原画。主人公は自分が誰の部品なのか探す旅に出る、という内容。無機物に行ったか。

C:

『あおくんときいろちゃん』と『スイミー』を思わせる内容だが、安定した手法によって読み手の想像力を喚起する。

R: 『じぶんだけのいろ』。手前に置かれているのは型紙。ちょっと五味太郎っぽさがあるなあと思うのであった。

L: 『レモンの上のカメレオン』。『じぶんだけのいろ』の一場面をもとに制作したというブロンズ作品。

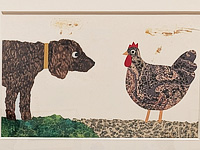

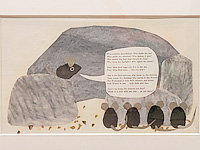

C: 『ここにいたい!あっちへいきたい!』原画。主人公は犬と鶏の上にそれぞれ乗っているノミ。「無」の境地で来たか!

R: 『おんがくねずみ ジェラルディン』原画。開き直ってフレデリック型ネズミを色鉛筆で描いたのであった。

L,C: 『うさぎをつくろう』原画。貼り絵、素描、精密画とあらゆる表現方法を駆使した作品。これはさすがだなあと思う。

R: 『コーネリアス』原画。最も慣れているやり方でさまざまなキャラクターを生みだす方向へと踏み出した印象。

L: 『ぼくのだ!わたしのよ!』原画。 C:

『ニコラスどこにいってたの?』原画。 R: 『6わのからす』原画。

L: 『マシューのゆめ』原画。美術館を幾何学的に表現。フレデリック型ネズミはレオ=レオニの代理人という領域に。

C: 展示されている絵画作品から、レオ=レオニにとって最も理想的な「美術」が20世紀初頭の現代美術にあることが窺える。

R: 『マックマウスさん』原画。まあやっぱり、客が求めていることを追求するのがいい、ということになるのかな。

遺作となった『びっくりたまご』。

遺作となった『びっくりたまご』。

というわけで、レオ=レオニの生涯をしっかり追いかける充実した展示だった。アーティストよりはデザイナーだな。

優れたデザイナーだったからこそ、フレデリック型ネズミを生みだすことができたわけだから、そこは絶対的に偉大だ。

絵本はちぎる、切る、描く、スタンプなど、特に初期はモチーフに対して的確な表現を用いている印象を受ける。

描いてからわざわざ切って貼るなどの工夫までやっており、実はその手法の引き出しがすごく多いことに驚かされた。

後発のエリック=カールがかぶらないようにトレペの切り貼りに専念して極めた(→2017.7.1)のもしょうがあるまい。

しかしこうして見ると、作品づくりで「魅力的なキャラクターを生みだすこと」がいかに重要なことか、よくわかる。

作品に受け手がいる以上、そして受け手の方が圧倒的多数である以上、受け容れられるキャラクターこそがすべてなのだ。

そういう意味で、上述の絵本の長寿シリーズ化も、妥当なことではあるのだ。作品も子どもも一緒に成長できるからね。

そしてまあやっぱり、カワイイは正義なんですよ。ショップでグッズを買い込みながら、そう深く実感するのであった。

さて鑑賞を終えて美術館の外に出たら、向かいになぜかヤギがいた。奥の小屋の中にはやたら元気な犬もいる。

実はここ、ソフトクリーム店なのだが開店前で、残念ながら肝心のソフトクリームをいただくことはできなかった。

とりあえず軽く交流したのだが、ヤギってこんなに人懐っこかったっけ?と思うほど超絶フレンドリー。ほっこりである。

L: なぜかヤギ。そして奥には犬。 R: 外に出た僕を追いかけて顔を出す。ヤギってこんなに人懐っこかったっけ?

バスの時間が合わないので、帰りは西高島平までのんびりと歩くのであった。ヤギのおかげで苦にならなかったぜ。

■2024.12.20 (Fri.)

1979年公開の映画『銀河鉄道999』、劇場版公開45周年記念ということで4Kリマスター版を観てきたのであった。

「銀河鉄道999」という作品について、僕はほぼまったく知らない。さすがに鉄郎とメーテルが列車に乗るのはわかるが、

あとは車掌が肝付兼太ってことと主題歌がゴダイゴ、ぐらいしか予備知識がない。ゴダイゴはTVじゃなくて映画だよね?

もう本当にそれくらいの無知っぷりなのである。まあゴダイゴ999の名曲ぶりにはたいへんシビれておりますが。最高!

そんな状態からスタートしたのだが、明らかに鉄郎の顔が違いすぎんかとまず戸惑う。えれぇショタコン向けなんですが。

ショタを連れ回す年上美人おねーさんに萌える話なのか、と茫然とする私。そしたら回想で鉄郎が知ってる顔に戻る。

母親を機械伯爵に殺されたショックは顔が変わっちゃうほどそんなに大きかったのか、まあ大きいよな、と納得する私。

とにかく予備知識がないのでスクリーンに映しだされる情報を必死で咀嚼するしかない。テンポが早くてまあ大変。

「銀河鉄道999」は本来すごく長い物語だと認識しているが、それをわずか129分の上映時間に詰め込むというのは、

かなりとんでもないことだと思う。しかしこの映画はそれをきっちりやっているのである。観ている最中には正直、

やたらテンポが早いし展開が御都合主義的じゃねえかと思いもしたのだが、終わって振り返るときれいな完結ぶりに驚愕。

キャラクターの魅力も描ききっているし、むしろこの時間であの物語をよくまとめきったと感心するしかないのであった。

最初から最後まで描いた単体の作品、完結した一作品としての完成度では、おそらく最適解を実現しているのではないか。

TVアニメなど他のメディアと比べて気に入らねえと批判するのは簡単だけど、この作品のテーマ、またコンセプトに対し、

どれだけ完成度を高めているかと考えれば、お見事としか言いようがない。TVアニメ版と比べて云々と文句を言うのは、

ラーメン屋で蕎麦が出ねえぞってキレているのと同じくらいにみっともない。これは素直に脱帽するしかなかろう。

作品世界について言うと、とにかくすごい想像力である。本来なら原作マンガやTVアニメを見てから言うべきだろうが、

映画版に登場する星だけでも十分に設定がキレている。異なる価値観をいくつも思いつくってのは、特別な才能なのだ。

そのうえで母親への愛情とそこから離れての成長・自立というテーマが明確で、なるほどこれは名作だわと納得した。

メーテルというかなり絶対的な理想のヒロインを用意しつつ、その正体まで恐れず描く。別れも愛のひとつなのだわ。

もうエンディングのゴダイゴがたいへんズルくて。これは本当にズルすぎる。とことん圧倒された作品なのであった。

ああクレアさんクレアさん

■2024.12.19 (Thu.)

泉屋博古館東京『オタケ・インパクト 越堂・竹坡・国観、尾竹三兄弟の日本画アナキズム』。

尾竹三兄弟は新潟生まれの日本画家で、明治期の展覧会で大活躍。しかし岡倉天心と衝突し、大正に入って挫折。

①越堂は地方に移って作品数が減っていき、②竹坡は未来派に接近して実験的な作風を展開するが広くは認められず、

③国観はいかにも戦前らしい価値観で日本の歴史をモチーフにした作品を淡々と描き続けた、という感じである。

尾竹三兄弟は住友家第15代当主の住友春翠と交流があり、その関係もあって泉屋博古館はこの展覧会を実施したわけだ。

東京で尾竹三兄弟を紹介する初めての展覧会ということで、全国あちこちから作品を集めている意欲的な企画である。

感想としては、明治末の日本画、西洋絵画の価値観を採り入れてなお日本画、という路線の典型例だと思う。

三者三様の分かれ方をしていったのだが、その分かれ方も含めて「近代」の日本画の位置が読み取れるように思うのだ。

①はイマイチはっちゃけきれないというか、弟2人と比べると少し消化不良な印象を受ける。長兄らしい穏当さは感じる。

『韓信忍辱図』や『漁樵問答』を見るに、やはり「できる人」なのだが、弟に圧倒されて大人しくしている印象である。

②がいちばん芸術家肌。作風の幅がきわめて広く、ロシア未来派など1920年代には当時最先端の前衛画を採り入れている。

ただ、『風精』や『銀河宇宙』のようにシャガール風でうまくいっているものもあれば、そうでないものも正直多い。

日本画というフィールドから大正ロマンの先陣を切るような試みに挑んだのは立派だが、露払いとしての苦悩も感じる。

③は明治の「近代」日本画路線に忠実だ。『桶狭間の合戦』『巴』などが代表的だが懐古的なモチーフを好んだようで、

戦前の日本の価値観に最もマッチしていたのではないか。前田青邨とかそっち系統かと。技術的にも安定感があるが、

展示を見る限りでは保守的な方向性で固まっていた印象。②と足して2で割れればよかったのに、なんて無責任に思う。

というわけで、どういう三兄弟なのかよくわかって勉強になるいい企画ではあったが、タイトルには違和感がある。

「アナキズム」と言えるのは②だけで、③にはそのかけらもない。そして「インパクト」の9割は②なのであった。

L: 左下が③、真ん中が②、右が①。 R: 唯一撮影OKだった、③尾竹国観『絵踏』。日本史を振り返る作風である。

結論。歴史がテーマ→③、アヴァンギャルド気取りで中二病→②、それ以外→①。

■2024.12.17 (Tue.)

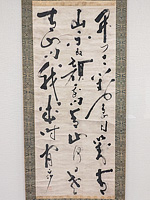

三井記念美術館『唐ごのみ ―国宝 雪松図と中国の書画―』。

今回は中国関連の書画がメインテーマということで、まず最初は拓本から。拓本については『蘭亭序』を中心に、

いちおういろいろ見たことがある(→2023.4.10/2023.4.15)。三井所蔵の拓本は新町三井家9代・三井高堅の旧蔵品で、

やたらきれいな顔真卿からのスタート。王羲之も複数の『蘭亭序』だけじゃなく、『集王聖教序』も展示していた。

さらに大篆の石鼓文など始皇帝以前のものもあって圧倒されたのであった。前も書いたが、拓本や書の世界とは、

量を経験して初めて差異を味わえる領域だと思う。もっといろいろ見てみたい、と思える興味深い内容だった。

続いては古い中国画である。古い中国画は絹本着色のせいか、だいたいが色がくすんで暗いイメージ。

とはいえ日本人が参考にしつつ好みにアレンジする前の価値観が勉強でき、元祖となった作品たちをきちんと味わう。

描かれている動物たちを見ると、顔つきなんて明らかに日本人好みと違って面白い。「カワイイ」が混じる前というか。

あとは円山応挙の『雪松図屏風』も展示。1年ほど前にも見たけど、やはりいいものはいい(→2024.1.20)。

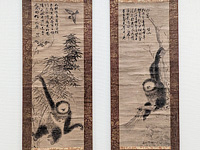

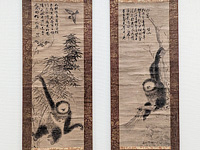

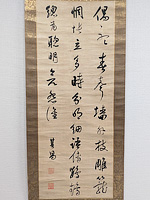

展示室4「北三井家旧蔵の書画」は撮影OKだったので、毎度浅ましくて申し訳ないけど備忘録ということで写真を貼る。

L: (伝)徽宗 『麝香猫図』。ゲームの『水滸伝』(→2007.3.4/2015.6.4)に親しんだ身としては、徽宗というだけで興奮。

C: (伝)趙孟頫『鷺図』。 R: (伝)呂紀『海鶴蟠桃図』。狩野派ときちんと比較するような企画があるとありがたいが。

L: (伝)顔輝『竹虎図』。やっぱり顔が中国。 C:

(伝)高然暉『山水図』。 R: (伝)雪窓『諸葛孔明像』。

L: (伝)張芳汝『牧牛山水図』。 C: (伝)牧谿『猿猴図』。 R: (伝)蘇軾『墨竹図』。賛は(伝)蘭渓道隆。

沈南蘋で、左から『於兎声震図』、『檀特鶏雛図』、『柳下雄鶏図』、『藤花独猫図』。沈南蘋は清の時代の画家。

L: (伝)陳献章『三行書』。 C: (伝)董其昌『三行書』。 R: 北三井家蔵帳。書画リストのごく一部とのこと。

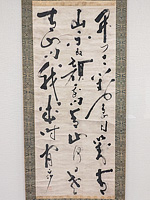

書と墨跡では中国のお坊さんのものが多かったが、本当に多様である。同じ「字」でも、こうも自由でいいのかと思う。

また、そういう書の多様さをきちんとわかって評価ができる、慣れている人たちの世界があるのだなあと感心した。

最後は「名物」の中国絵画。もともとは天皇家・将軍家由来の優れた器物を「名物」として区別していたのだが、

時代が下るとそれらに匹敵するレヴェルの茶道具や刀剣についても「名物」と称するようになったそうだ。

今回は松平不昧の「雲州名物」に幕府の「柳営御物」が展示されていた。(伝)牧谿が目立っていた印象。

蒔絵の金粉字形で作品のタイトルを入れてある凝った箱やら入手経緯を書いた手紙やらが絵画とセットで展示されており、

そういう世界があるんだなあとわかって興味深かった反面、正直実に面倒くさい世界だなあとも思うのであった。

まあ結局、「さすが三井(→2024.5.21)」というのが結論。何が出てきても確実に一定のレヴェルで、凄いもんです。

■2024.12.16 (Mon.)

マキノ雅弘の時代劇傑作選、『次郎長三国志 第五部 殴込み甲州路』。いきなり5作目というのは乱暴だけど、

今回観られる『次郎長三国志』は今作だけなのでしょうがない。広沢虎造の声がたいへん肝付兼太っぽいのであった。

昨日の日記で書いたとおり、教養のない僕は次郎長の子分が森の石松以外よくわからんので、誰が誰だかわからない。

この手の物語でキャラクターがわからないのは実に切ない。とりあえず若頭格が大政、常田富士男っぽいのが法印大五郎、

若き日の森繁久彌なんてぜんぜんわからないけど最後に目をやられていたのでそれが森の石松、もうその程度で情けない。

「ブタマツコロセ」の加東大介が演じる豚松(『清水港の名物男 遠州森の石松』では冒頭が彼の葬式だった)は、

キャラが立っているのでわかりやすくてありがたい。モノクロの時代劇では役者の見つけやすさが重要だと思う。

しかしこうして実際に観てみると、尾田栄一郎がDVD-BOXのジャケットイラストを担当するほどこのシリーズが大好き、

というのもわかる。なるほどこれは『ONE PIECE』(→2010.5.31/2010.6.1/2010.6.5/2010.6.6/2010.6.10)の原型、

そう十分に言えそうな構造をしている。さらにほじくればいちばん根っこは『水滸伝』(→2006.7.4)だろうけど、

マキノ雅弘にはつねに新しいものを求める殺陣の工夫があるのだ。そこを漫画家として重視するのには納得がいく。

今回もカメラワークの工夫はすごい。甲斐国に殴り込みをかけるが、じりじりと高まっていく緊張感が印象的だ。

無数の敵が次郎長一家を迎え撃つ、その忍び寄る危機をさまざまな角度から表現する。特に俯瞰で見せるのが上手い。

いざ斬り合いが始まると、テンポよく場面を切り替えて飽きさせないのだ。しかしストーリー全体の展開としては、

やはり無難にカットをつなげていくだけという印象。ただ漠然と話が進んでいくだけで、途中に山場がない感じ。

今回は前半の祭りの高揚感と後半の緊張感を対比させたのだろうが、あまり効果的な対照にはなっていないように思う。

今では映画が継続してシリーズものになる例はきわめて少ないが、当時の感覚だとそれは当たり前のことだったのだ。

アニメの「2期制作決定!」みたいなものだったのだろう。その感覚で早撮りマキノの価値を捉えるのが正当というわけか。

いい意味で芸術ではなく職人芸の時代の映画で、殺陣に新しさを盛り込み続けた人。なるほど、評価されるのがわかる。

■2024.12.15 (Sun.)

今日はソフトボールの試合のお付き合いで、ほぼ一日部活なのであった。

◇

マキノ雅弘の時代劇傑作選、『清水港の名物男 遠州森の石松』。教養不足の僕には「森の石松」というとまず、

『がんばれゴエモン2』の敵ザコキャラである「森の岩松」が最初に出てきて、次にガッツ石松。そんなイメージである。

小國神社(→2013.3.10/2017.4.2)のある遠州森町の出身だから「森の石松」のはず。あと『スシ食いねェ!』の元ネタ。

……あ、さすがに清水次郎長の子分ってのは知っている。むしろ他の子分を知らない。知識不足にも程があるだろうと、

自分で自分に呆れるが、事実なのでしょうがない。だから映画を観て勉強するんだよチクショウ。

コテコテなのに展開がわかりづらい。結局、こっちに教養がないからだが、置いてけぼり感があって悲しくなる。

主演は中村錦之助、後の萬屋錦之介。「馬鹿は死ななきゃ直らねぇ」と言われてしまう石松だが(そのシーンはない)、

どこか抜けているけど義理には厚いキャラクターを、声をひねって演じているのが印象的だ。面白い解釈だと思う。

気になるのは安易に多用される暗転で、そこにやはり歌舞伎的ダイジェスト(→2008.1.13)を感じてしまう。

カメラワークは面白い箇所がちょこちょこあり、特に讃岐に向かう船に乗るところで舞台の上下に見立てるのが秀逸。

クライマックスの殺陣もさすがで、無数の敵に囲まれる場面を林の中の袋小路に設定しつつどこか幻想的に仕立てており、

片目から両目になったところで死を示唆する工夫も面白い。「知ってて当然」がベースだが、いろいろ挑戦しているのだ。

でもまあわりと、志村喬を味わう映画になっている気もする。おっさんとしての存在感がとにかくすごいのよ。

■2024.12.14 (Sat.)

週末に天気が良すぎるのも本当に困りもので、今日は日記を書いてから中野区方面へ。新しい中野区役所を撮るのだ。

ぜんぜん疲れがとれねーよ、3年前の日記もぜんぜん進まねーよとボヤきつつ、中野駅に降り立ったのであった。

現在、中野区では、中野サンプラザと旧中野区役所の跡地の再開発がけっこう頻繁にニュースのネタになっている。

工事費が高騰したせいで事業費が当初の見込みの倍近い3500億円に膨らんで、計画の見直しするのせんので大モメ中。

いち早く建てた新しい中野区役所は難を逃れた格好である。旧中野区立総合体育館の跡地で、今年2月に竣工した。

L: 南東から見た新しい中野区役所。旧区役所と同じくけやき通りに面するが、1ブロック北西に移動した形になる。

C: 少し東にずれて撮影。 R: ファサードはこんな感じでいかにも現代風な凝り方である。商業ビルみたいね。

建設プロセスは少々ややこしく、2018年にプロポーザルで基本設計の事業者を日本設計に決定。

その後、ワークショップや意見交換会を行って区民の意見を盛り込み、翌2019年に基本設計ができあがった。

そして2020年に実施設計と施工をセットにしたプロポーザルを新たに行うという、なかなか珍しい段階を踏んでいる。

結果、竹中工務店+協永建設+明成建設工業+武蔵野建設産業+INA新建築研究所JVが事業者に選定された。

公式な書類では、INA新建築研究所が代表的な設計者ということになっているようだ。いろいろややこしい。

L: 北東から見たところ。なかなか撮影が苦しい。 C: 北西からマンション越しに意地で撮影したところ。

R: 西側にある中野四季の森公園の北端部から見た西側の側面。この角度からが、いちばんすっきり見られる。

「TOKYO SWEEP!! 23区編」の中野区編でも書いたが(→2021.10.2)、この一帯は「中野四季の都市」の一部となる。

もともと警察大学校と警視庁警察学校のあった場所で、21世紀に入ってから大規模な再開発が行われたというわけ。

なお、この土地の歴史をさらに遡ると陸軍中野学校、もっと遡ると生類憐れみの令による「お囲い犬屋敷」があった。

L: 西側エントランス。「憲法を生かそう くらしに 中野のまちに」の横断幕。革新都政でおなじみのフレーズを令和に見るとは。

C: 西側エントランス前のオープンスペース。中野四季の森公園の北端部と一体化している。 R: 中の通路はこんな感じ。

L: 植栽の端に「中野の犬屋敷」の像。旧区役所時代に置かれていたものをこちらに移してきたのだ。

C: 南西から見たところ。 C: 南から見たところ。冬の日差しを反射して画像の調節がなかなか大変。

土曜日だが1階は入ることができ、コンビニのローソンもふつうに営業中。庁舎内に入ってくる人は意外と多くいて、

いちばん西の「ナカノバ」というイヴェントスペース兼滞留スペースを中心に、みんなのんびり過ごしている感じ。

L: 南東側のエントランス。 C: こちらから中に入るとこんな感じ。奥でローソンがふつうに営業中だった。

R: 外からだとローソンの入口はこんな感じ(東側にある)。奥まっていて、看板が出ていなかったらスルーしそう。

L: ローソンの手前には「区政資料センター」

という名の本棚。これはあまりにも貧弱すぎないか。

C:

ローソンの前から西側を眺める。まっすぐ行くと、さっきの西側エントランス。左はなんかアートのコーナー。

R: 「シェアノマ」という名前のワークショップスペース。いろいろ積極的にイヴェントを開催しているようだ。

L: 区民交流スペース「ナカノのナカニワ」。姉妹都市などの紹介のほか、行政系のPR、生徒のポスター作品などを展示。

C:

大型モニターを備えたイヴェントスペース「ナカノバ」。イヴェントがないときはご覧のとおり、自由に滞留できる。

R: ナカノバの向かいには、カフェテリア「ナカノヤ」。時間帯によってメニューを替えつつ21時までやっている。酒も提供。

というわけで、新しい区役所を撮影できてすっきり。そして今日も今日とて美術鑑賞に出かけるのであったことよ。

■2024.12.13 (Fri.)

マキノ雅弘の時代劇傑作選、『江戸の悪太郎』。1959年のセルフリメイク版で、主演は大友柳太朗。

もうコッテコテの勧善懲悪時代劇。なるほどこれがマキノ雅弘なのかと、だんだん鑑賞の要領がわかってきた。

テンポのいい場面転換ではあるが、こだわりをまったく感じさせない。ただただ脚本どおりに展開させていくだけ。

そりゃ早撮りだわ、と納得である。それだけに「この後こそ面白くなるのに」というところは多く、もったいない。

ヒロインの男装はさすがに無理があるけど、それはそれで味なので素直に面白がる。そこも含めてコテコテでよい。

ストーリーは古典的だが、その分だけしっかりと古き良き時代劇の要素が満載なのも確かで、深く考えず楽しめる。

ただ、浪曲などの教養がないと時代劇の魅力を正しく味わえないとも思った。いろいろ勉強不足で悔しい。

殺陣の見せ場が3つあるが、それぞれに工夫を感じる。1回目は歌いながらの殺陣、2回目は芝居小屋での立体的な殺陣、

クライマックスは敵の本拠地といういかにも正統派な舞台空間を用意しつつ、横の動きを意識したカメラワークで魅せる。

『血煙高田の馬場』の殺陣もジャズを大胆に採り入れて面白かった(→2024.12.11)。当時それがいかに斬新だったか。

マキノ雅弘は展開にほとんどこだわらない代わりに、殺陣には確実に「新しさ」を盛り込んでくる。そこは確かに非凡だ。

俳優では大友柳太朗の魅力をしっかり味わえた。まあ確かに滑舌はイマイチだが、やりようはいくらでもあるはずで。

子役がいいなあと思って調べてみたら、なんと風間杜夫だった。自分の中での時間の感覚が揺さぶられたのであった。

それにしても主役の剣持三四郎先生はぜんぜん悪太郎ではなくって、完全に正反対の、善の権化。

悪太郎って堀内恒夫みたいなのを言うんだろ。このタイトルはいったい何なのか、まったくもってサッパリ。

■2024.12.12 (Thu.)

出光美術館『トプカプ宮殿博物館・出光美術館所蔵 名宝の競演』。ビル建て替え休館前の最後の展覧会である。

どれだけトルコの秘宝を拝めるのかと鼻息荒く開館時刻に駆け込んだら、トルコ全開なのは序盤の1/4なのであった。

全体の半分以上が出光美術館の所蔵品で、よく見りゃタイトルに「名宝の競演」とあるので確かにそのとおり。

ただ、出光美術館の所蔵品がトプカプ宮殿博物館のそれに比肩するレヴェルであるのは事実で(→2022.12.16)、

日本国内で同レヴェルのものを並べるならそりゃ出光になるわなと納得。休館前のラストにねじ込んだのも理解できる。

第1章がオスマン帝国時代の工芸品、第2章が中国陶磁で龍泉窯の青磁と景徳鎮の青花、第3章が日本陶磁で有田の金襴手、

第4章がトルコのタイル・陶器という構成。さすがにどれも見事で、いつまでも飽きずに見ていられるレヴェル。

オスマン帝国時代の工芸品は、唐草に通じる植物モチーフと宝飾がいかにもそっち方面で、銀工の細やかさに圧倒される。

また19世紀の七宝風景画はめちゃくちゃ精密だが、それはオスマン帝国がヨーロッパ方面の価値観を尊重しだした、

その現れであると感じた。芸術の価値観から近代化の波を垣間見ることができて、なかなか興味深かった。

第2章以降は上述のように、元や明の龍泉窯の青磁、景徳鎮官窯の青花(日本産だと「染付」と呼んでいるもの)。

そして明から清への混乱期に入ったであろう古伊万里(有田)の名品が並ぶ。トルコは柿右衛門がお好みではないようで、

明らかに金襴手が中心となっていた。確かに金襴手の皿を絵や模様で埋め尽くす手法は、ペルシャ方面の焼き物と共通する。

いちばん古くて元なので、展示品はリアルタイムで収集したものだ(元の成立が1260年、オスマン帝国の成立が1299年)。

それがそのまま残って日本に来ていると思うとワクワクする。そしてそれと完全に同レヴェルで集めた出光がまた凄い。

名品を見るのはたいへん楽しいなあとしみじみ思う。出光美術館が休館したら、確実に楽しみがひとつ減ってしまうなあ。

■2024.12.11 (Wed.)

神保町シアターでやっている「マキノ雅弘の時代劇傑作選」を観られるだけ観るのだ。

やはりマキノ雅弘の映画ぐらいはきちんと観ておかなければなるまい、という意識による。

あともうひとつ、往年の有名俳優の皆さんも一度は映画館で観ておきたい、ということで。

『決闘高田の馬場』。 もともとは『血煙高田の馬場』という1937年の作品で、51分に短縮して1952年に公開したもの。

堀部安兵衛(当時は中山安兵衛)が助太刀して名を挙げた高田馬場の決闘を描く。主演は阪東妻三郎。田村正和の父親ね。

かなり評判のいい映画ということで期待していたが、正直なところ、頭を抱えてしまうつまらなさで困ってしまった。

ストーリーがまるでわからんのである。結局は僕に高田馬場の決闘についての知識がないことがいけなかったのだが、

「みんな知ってて当然」というところから話が繰り出されるので、入り込むきっかけがつかめないまま時間が経っていく。

これはまた、マキノ雅弘の撮り方のせいでもあると思う。確かにテンポはいいが、タメがないのですべてが軽いのだ。

脚本、もっと言うと高田馬場の決闘の「あらすじ」に忠実に沿っており、よけいなことをまったくやっていないのはわかる。

それはシンプルではあるが、ストーリーをいかに展開させるかにまるで興味がないようで、ただ場面を撮っているだけ。

各シーンのつながりがあまり感じられないのである。歌舞伎的ダイジェスト感覚(→2008.1.13)を思いだした。

クライマックスの殺陣はなるほどジャズで力が入っているのはわかるが、だったらそこだけやりゃいいじゃんという感じ。

つまり歌舞伎と同じで昔の日本人にとってストーリーはどうでもよく、肝心なシーンで盛り上がればそれでよかったのだ。

動く役者がすべてであるようだ。役者絵のようなキメ顔、やたらと長い疾走シーン、工夫を凝らした殺陣、盛り上がる周囲。

勝ったらさっさと終了。どうやらかつての映画とは、作品である以上に、大衆がカタルシスを得るための手段だったのだ。

そしてこの作品は、映画人にとって資料・ネタ元(→2020.4.17/2021.2.27)なのだ。僕の期待の仕方が間違っていたのね。

■2024.12.8 (Sun.)

週末に天気が良すぎるのも困りもので、今日は日記を書いてから千代田区方面へ。横の構図で千代田区役所を撮るのだ。

ぜんぜん疲れがとれねーよ、3年前の日記もぜんぜん進まねーよとボヤきつつ、九段下駅に降り立ったのであった。

まずは築土神社から。旧麹町区めぐりのときになぜか完全に忘れてしまっており(→2018.8.2)、今回あらためて参拝。

現在はニニギ(天津彦火邇々杵尊)を主祭神としているが、もともとは平将門が主祭神であり首を安置していたという。

江戸城の拡張工事を受けて筑土八幡神社(→2020.10.31)の隣に遷座するが、東京大空襲により社宝ごと焼失してしまう。

1954年に世継稲荷神社の境内に移転し、1994年に境内地にビルが建てられたことで現在のような都市型神社となった。

L:

築土神社。 C: 参道はこんな感じでいかにも都市型神社。 R: 拝殿の前に出た。

L: 拝殿脇の世継稲荷神社。 C: 本殿を支える柱が豪快である。 R: 裏門から見た本殿。

御守を頂戴すると、千代田区役所へ。23区一筆書きチャレンジと旧麹町区めぐりで訪れたが(→2007.6.20/2018.8.2)、

やはり国合同庁舎や図書館が入っている地上23階建ての建物なので、撮影が大変である。しかしありがたいことに、

お堀を挟んだ清水門から北の丸公園に入ると、わりときれいに千代田区役所を眺めることができるポイントがあった。

L:

西から見た千代田区役所。このアングルで撮影するのも3回目である。 C: 清水門への入口から見上げる千代田区役所。

R:

清水門から北の丸公園に入って撮影。手前の千代田会館ビルが若干邪魔だが、これなら御の字なのだ。よかったよかった。

横の構図であらためて撮影してみた。うーん、決定版!

横の構図であらためて撮影してみた。うーん、決定版!

L:

南東から見たところ。 C: 清水濠越しに眺める。 R: 九段下交差点付近、北西から見たところ。

L: こちらは清水門(櫓門)。1658(万治元)年の再建で、国指定重要文化財。中世の頃に清水寺があったのが名の由来。

C:

ついでに旧役所跡地の九段坂病院と千代田区立高齢者総合サポートセンター「かがやきプラザ」をあらためて撮っておいた。

R:

そういえば九段会館はファサードの一部を残した「九段会館テラス」となったのであった。2022年に竣工、開業。

その後は東京国立近代美術館へと向かうが、あまりにいい天気なのであらためてパレスサイドビルを撮影する。

13年前にもやはり国立近代美術館ついでで撮影しているのだが(→2011.1.30)、相変わらずの雄姿である。

L: 竹橋から望むパレスサイドビル。この構図じゃないと視野に入りきらない。13年前と違って北側から見てみた。

C: 竹橋交差点からがんばって眺める。20基ものエレヴェーターが入る円筒形のタワーが存在感抜群。 R:

側面。

L: 南西側のエントランスをクローズアップ。 C,R:

横に日除けのルーバー、縦は雨樋でファサードを構成している。

というわけで本日もそこそこ重量級の写真撮影をやってから美術鑑賞なのであった。レヴューは後日じっくり書きます。

■2024.12.7 (Sat.)

KK線こと東京高速道路が来年4月に廃止になるということで、現状を記録しておかねばと突撃したのであった。

有楽町界隈は出光美術館だの静嘉堂文庫だのでそれなりに来るし、先月は東映高倉健まつり(→2024.11.19)で通った。

ハンズ銀座店もあるし無印良品の旗艦店もあるしFREITAGもあるし東京交通会館はアンテナショップの聖地だしで、

なんだかんだでちょくちょく来ている場所である。でも東京高速道路を意識したことはなかったのでなかなか新鮮。

L: 有楽町駅から東京高速道路の高架下を抜ける。銀座インズなど、この高架下は川を埋め立てたので境界未定地域になる。

C: うーん、こうして見ると高速道路だ(ただし指定最高速度は40km/h)。 R: 有楽橋の交差点越しに眺める東京高速道路。

東京高速道路は1951年に会社が設立され、1959年に部分開通したので首都高速道路よりも古い歴史を持っている。

建設費用と維持運営費用は高架下の店舗からの収益で回収しているため、通行料が無料となっているのが大きな特徴。

河川を埋め立てて建設したため区境が画定しておらず、高架下の店舗には住所が割り振られていないことも有名だ。

わりと戦後のドサクサでつくっちゃった感があるが、無料化した発想と道路の利便性は高く評価されている。

なお廃止後は、緑に囲まれた歩行者中心の空中回廊「Tokyo Sky Corridor」にするんだと。もう少し高さが欲しいかな。

L:

東京高速道路の向こうに東京交通会館。東京都交通局と三菱地所が組んで建てた。 C: 北の八重洲方面を眺める。

R: 銀座西二丁目交差点。実は「銀座西」という町名は現存しない。住居表示の実施により消えた地名が交差点と高架下に残る。

L:

数寄屋橋付近から見たところ。 C: 数寄屋橋交差点。トンガリ屋根の変なのは数寄屋橋交番。 R: 角度を変えてもう一丁。

L: 新数寄屋橋も東京高速道路の一部である。 C: 西の日比谷側に抜けて振り返る。 R: 南側の高架下は銀座ファイブ。

銀座ファイブから南はJRの線路と並走し、銀座コリドーとなる。この辺りの雰囲気はJRの高架下店舗とあまり変わらない。

有楽町界隈とはまったく異なった感触で、いかにも下町としての銀座らしさ(→2020.8.14)を感じさせる一角である。

銀座コリドー。ひたすら飲食店という印象である。

銀座コリドー。ひたすら飲食店という印象である。

銀座コリドーが終わるとそこは新橋。東京高速道路は大きく東へとカーヴして汐留方面へと向かっていく。

この先の高架下店舗は銀座ナイン。銀座は8丁目までで9丁目は存在しないのだが、なんとも粋な名称であると思う。

なお住所としては「中央区銀座8丁目10番地先」となる。東京高速道路の廃止後もそのままだと面白いのだが。

L: 土橋交差点にて。東京高速道路はここから銀座の南端を囲うように汐留方面へと向かっていく。

C: 交差点を渡って振り返ったところ。新橋らしいガチャガチャ感が漂う。 R: 土橋入口。地味だなあ。

さて土橋交差点の北側にあるのが、静岡新聞・静岡放送東京支社ビル。丹下健三の設計で1967年に竣工している。

丹下流のメタボリズム作品として知られるが、山梨文化会館(→2012.5.6)とは対照的に明らかなペンシルビル。

しかしそこに見事なデザインを施していて、さすがは世界のタンゲだと圧倒される。この500mほど南東にはかつて、

黒川紀章による中銀カプセルタワーがあった(→2020.8.14)。こちらの建築がそのヒントになったような気もする。

L:

静岡新聞・静岡放送東京支社ビル。セットバックしてわざと道行く人の頭上に建物を張り出した姿にしているのだ。

C: 新橋駅銀座口から東京高速道路越しに眺める。 R: 新橋駅の東海道線ホームの端っこから見たところ。

というわけで、東京高速道路探検はこれくらいで終了。東海道線に乗って横浜まで揺られるのであった。

◇

本日は三ツ沢球技場でJ3・JFL入れ替え戦の第2戦が開催されるので、サポーターではないけど野次馬観戦するのだ。

J3で19位に終わったY.S.C.C.と、JFLで2位の高知ユナイテッドSCが対戦する(J3最下位の岩手はJFLに自動降格)。

実は2013年にはJ2・JFL入れ替え戦が実施されており、JFLで2位の讃岐がJ2で22位(最下位)の鳥取を破っている。

ただし翌年からJ3がスタートしたので鳥取はJFLではなくJ3に移行している。JリーグクラブがJFLに降格したのは、

2012年に自動降格した町田のみである。そんなつらい歴史があるのに、町田は今年J1で優勝争いしているわけで。

L: 三ツ沢でのサッカー観戦は本当に楽しい。でももし来シーズンからここでJ3観戦ができなくなると、けっこう淋しい事態だ。

C: 選手入場時のY.S.C.C.サポーター。 R: こちらは高知サポーター。噂によると他クラブサポーターが混じっていたそうだが。

先週行われた第1戦は1-1のドロー。アウェイゴールルールは採用されていないので、純粋に五分の状況である。

僕としては中立の立場での観戦だ。心情的には初のJリーグ入りを賭けての挑戦である高知を応援したいところだが、

三ツ沢でのJリーグ観戦ができなくなるのは淋しいではないか。まあJFL観戦になってもいいっちゃいいのだが。

むしろ下位カテゴリーを気軽にチェックできるという点ではいいのかもしれないが。でもY.S.C.C.嫌いじゃないし。

なお高知は昨年の天皇杯でJ1のG大阪と横浜Cを破り、ラウンド16で川崎Fに0-1で敗れるも善戦ぶりが注目された。

高知の試合を観戦するのはこれが初めてだが、よさこいの鳴子を鳴らして応援するのは地域性が出ていて面白い。

L: 前半7分、右からのクロスにFW新谷(右端の金髪)が合わせて高知が先制。高い打点で頭を振り抜いた見事なゴールだった。

C: その後も高知は新谷を中心に攻め込む。新谷は神戸の大迫(→2024.10.6)を思わせる体の強さで高知の攻撃を牽引。

R: 33分、Y.S.C.C.の奥村がFKをバーに当てる。数ミリの差が今後の両クラブの命運を分けると思うと恐ろしくなる一瞬。

試合開始早々、力強く攻め込んだ高知が先制する。右からのクロスにFW新谷がきれいに頭で合わせてみせた。

高知サポがどよめく。あまりにあっさり、そして鮮やかだったので、デジカメのシャッターを切るのが遅れてしまった。

その後は技術に勝るY.S.C.C.がボールを保持してチャンスをうかがう展開に。高知はボールを持ってもあまり回さず、

ボールホルダーが前へ前へと進んでいくサッカー。止められはするものの、守備は人数をかけて対応して耐えている。

L:

後半もY.S.C.C.が押し気味にゲームを進めるが、高知は耐えてチャンスをつくる。このシュートははずれたがきれいに撮れた。

C: 東家のシュートはGKがファインセーヴ。 R: 押し込むY.S.C.C.。技術的に上のY.S.C.C.の攻撃だが、高知は体を張って阻止。

後半に入ってもY.S.C.C.がゲームの主導権を握る展開は変わらない。リードされているわりには焦りの色がなく、

落ち着いてボールを動かして高知の隙をつくろうという意図が見える。見えるのだが、必死さの欠如という面もまた感じる。

時間が刻々と過ぎていき、Y.S.C.C.はさすがにだんだんと前のめりになっていく。対する高知はフレッシュな選手を投入し、

押し込むY.S.C.C.の裏にある広大なスペースにカウンターを仕掛けだす。でもY.S.C.C.としては、攻めるしかない。

そしてアディショナルタイムに入ったところで再びカウンター。左サイドから抜け出したFW内田がシュートを決める。

その瞬間、スタジアム全体が沸き上がった。これで勝負は決まった。昨年三ツ沢で劇的な逆転劇を観たが(→2023.6.10)、

あのときのような余力は今のY.S.C.C.にはあるまい。周りの高知サポーターたちは笑顔でじっくりとピッチを見守っている。

L: 押し込み続けるY.S.C.C.に対し、高知は裏の広大なスペースをカウンターで襲うシーンが目立ちはじめる。

C:

後半アディショナルタイム1分、やはり長距離のカウンターからFW内田優晟がダメ押しのゴールを決める。

R: 高知のJ3昇格をほぼ決定づけるゴールに沸き上がるアウェイゴール裏。スタジアム全体に歓声が爆発した。

試合終了の笛が鳴り、念願のJリーグ昇格を果たしたクラブとJFLへの降格を余儀なくされたクラブとで明暗が分かれた。

高知は野球どころとして有名ではあるが、高知大学のサッカー部は国立の強豪として知られているので(→2015.3.1)、

今までJリーグクラブが存在しなかったことがわりと不思議ではあった。でもその歴史が今日、塗り替えられたのだ。

あーこれで高知に観戦に出かけなくちゃいけなくなってしまった。今治とセットでなんとか行ってやるぜウヒヒ。

L: 試合終了の笛が鳴る。この瞬間、高知がついに念願のJリーグ入りを果たした。これで四国4県すべてにJクラブが揃った。

C: 喜ぶ選手たち。泣いている選手も多かった。 R: メインスタンドへの挨拶。僕も高知県民のフリをして喜んでおく。

L: JFLへの降格が決まったY.S.C.C.サイド。悲喜こもごもとはまさにこのこと。それでもサッカーは続いていくのである。

C: かなり待ってからゴール裏での祝勝会がスタート。 R: 横断幕を掲げての記念撮影。おめでとうございました。

それにしても、一歩間違えば長野(J3で下から3番目)がこうなっていたかもしれないと思うと、本当に本当に恐ろしい。

なおJ1昇格とJ2昇格のプレーオフでも凄まじいドラマが生まれたようで、松本山雅は2-0から追いつかれて来年もJ3だと。

とりあえず来年も信州ダービーが開催されるということで、良かったのか悪かったのか。まあポジティヴに捉えましょう。

■2024.12.6 (Fri.)

『ルパン三世 カリオストロの城』が公開45周年記念上映されているのでわざわざIMAXで見てきたよ!

内容についてはもう何度も見ているので言うことはないが、CMが入らないでノーカットとなるとかなり新鮮である。

それで気づいたのだが、冒頭(アヴァンタイトル)以外はぜんぶカリオストロ公国内でのできごとなのだ。

『ダイ・ハード』(→2003.4.5)並みに舞台空間が狭く、おかげで徹底したファンタジー空間が構築されている。

「カリオストロの城」は『ルパン三世』シリーズの中でも特に宮崎駿色が強く出ていることで知られているが、

それが許されるようにまず空間的なところから固めているというわけだ。すべては宮崎駿の手のひらの上なのだ。

そしてこれをブラッシュアップして『天空の城ラピュタ』(→2024.8.30)につながるのかなと思うのであった。以上。

■2024.12.4 (Wed.)

寝ている間に韓国で非常戒厳令が出て、寝ている間に非常戒厳令が解除されていた。起きたらワケがわからなくてびっくり。

■2024.12.3 (Tue.)

「無課金おじさん」が来日というニュース。

オリンピックを一切無視して生きている私には「無課金おじさん」ブームがまるで遠いことだったのだが、

さすがに気になって事情を調べて深く深ーく納得したのであった。言い得て妙とはまさにこのことだなあと感心した。

実に現代風な敬意を込めた愛称。世の中にはあだ名をつける天才がいるものだ。まあ単純にかっこいいもんな。

■2024.12.2 (Mon.)

太田記念美術館『広重ブルー』。F.L.ライトもハマった(→2024.3.2)という浮世絵師・歌川広重。

東京国立博物館の総合文化展でも見たが(→2024.11.3)、あらためてきちんと見ておかなければ、と行ってきた。

広重というと遠近法とベロ藍(プルシアンブルー)を用いた風景画が有名で、今回の展覧会はまさにそのど真ん中。

つまりは広重らしい広重をとことん味わえる内容なのであった。「広重ってこういう感じ」を実感できたのはありがたい。

特徴としては、なんといってもベロ藍の美しい色を生かしきっていること。青のグラデーションがたいへん印象的だ。

かつてPC-9801でドット絵を描いた個人的な経験からすると、「なんだかレーザーの表現みたい」という感想が出てくる。

8色の場合、白(7)を中心に置いてその両側に水色(5)、青色(1)と置いていくと、レーザーの表現ができるのだ。

広重はそれを思いださせるグラデーションを多用している。この青のグラデーションを楽しませることから逆算してか、

水や空気はきわめて静的なものとして描かれている。同じベロ藍を使用しても国芳は対照的にうねる波紋を描いているが、

広重は波や流れをあまり描かないのだ。そのため、広重の絵は一瞬を切り取るのではなく、帰納的な本質を感じさせる。

また、その青と雪の白との対比を好む傾向がみられる。やはり静的な落ち着きの中でのベロ藍が見せどころなのだ。

もうひとつの特徴である遠近法を用いた構図も、かなり大胆。作風が静的な分、わざと手前に大きく物を置くことで、

全体にドラマ性を持たせている。また諏訪湖に富士山など、見えないはずの山を描いちゃうファンタジーもやってのける。

あえて破調を採り入れることで作品の魅力を高めているのだ。もっともそれは基本が徹底しているからできることで、

透視図法で見据える構図が根底で完成されているからこそ成り立つ芸当なのだ。王道というかモダニズム的というか、

本質を見通す印象を与える作風である。なるほどF.L.ライトがハマったのもその点を気に入ったからではないかと思える。

広重はこの2点を研ぎ澄ませていったことで、確かに浮世絵の風景画としては決定版のような美しさを極めている。

こうなるともう、マンネリ大歓迎というか、「広重らしさ」がありがたがられる領域である。方法論が確立された世界。

展示は広重の魅力がたいへんよくわかって最高だったが、今回も平然としゃべりまくる阿呆な客が多くてげんなり。

そもそも原宿は外人ばかりで混みすぎだし、太田記念美術館って行くのがちょっと億劫になるのが難点なんだよなあ。

■2024.12.1 (Sun.)

今週末はあまりにも天気がよすぎるので、デジカメ片手に建物の写真を撮りに出かけるのであった。

14年前と4年前に東京都庁を撮影しているが、縦の構図ばかりだったので(→2010.9.11/2020.11.1)、

今回は横の構図で撮ることを最優先課題とするのであった。そうしないとまとめページ(⇒こちら)で収まりが悪くて。

せっかく新宿西口に行くんなら、DOCOMOMO物件となった京王プラザホテルも撮影しておこう、と思う。

でもそうなると、2023年度で新たに追加選定された東工大の百年記念館も撮っておかないとまずかろう。

いちおうTOKYO SWEEP!! 23区編の目黒区の回で東工大のキャンパス内には入っているのだが(→2021.8.5)、

当時はコロナの関係で大手を振って動きまわることができなかった(オレ、いちおうOBなんだけどな……)。

それでまあ、今回あらためてDOCOMOMO選定記念ということで大岡山駅前から一発撮っておいたのであった。

正直、東工大の恥さらしとも言うべきクソ建築だと思ってますけどね。こんなのDOCOMOMOに選ぶなよマジで。

もっとも「東京工業大学」じゃなくなってしまった時点で大学じたいが恥さらしなんだけどね。お似合いですかな。

篠原一男設計、東工大百年記念館。クソオヴクソな恥さらし建築である。

篠原一男設計、東工大百年記念館。クソオヴクソな恥さらし建築である。

そんなこんなで新宿に到着すると、さっそく東京都庁の撮影をスタート。昨日に続き卒倒しそうなほどの晴天である。

今回は「横の構図で代表的な写真を撮る!」という制約があるので、とにかく距離をとる必要があるのだ。

淀橋浄水場跡地である新宿副都心の高低差に苦しみつつ、できる限りいろんなアングルから撮影してみる。

L: まずは新宿三井ビル周辺から撮影スタート。第二庁舎まで撮るならここしかない。でも足元が木々で見えない。

C: 足元を気にせず第一庁舎と第二庁舎を撮ってみる。 R: 新宿住友ビルの前から都議会議事堂越しに見る第一庁舎。

今回は背面の写真を目的としていないので、新宿中央公園前からは縦の構図で撮りまくり。過去ログを確認したら、

都庁の背面をきちんと撮ったことがなかった。冬の日差しがキツいものの、雲ひとつない晴天なのでストレスなく撮れる。

L:

新宿中央公園の前から撮影した背面。 C: 背面をまっすぐ見上げる。 R: 南西から見たところ。このアングル初だ。

南からぐるっとまわり込んで、最後は新宿モノリスの前から撮影。これだと都議会議事堂とのセットになる。

木々に遮られて第一庁舎・第二庁舎・議事堂の3点セットが見えない以上、これがベストということにしておく。

L: 新宿NSビルの北側から撮影してみた。なかなかいい感じに撮影できるポイントなのであった。

C:

東京都庁都民広場から見上げる第一庁舎。14年前に撮ったときとまったく変わらない姿である。

R:

最後に新宿モノリスの前から撮影。このアングルが「横の構図で代表的な写真!」ということでよいのではないか。

せっかくなので第二庁舎も単体で撮影しておいた。東京都庁というと第一庁舎のツインタワーばかり注目されるが、

第二庁舎のデザインも地味にキレキレ。同じ丹下先生の新宿パークタワーに似ているけど、こっちの方が数段いい。

L: 4年前とほぼ同じアングルだが、第二庁舎はどうしてもこうなっちゃう。 C: 新宿NSビル北側から見た第二庁舎。

R: 北西から見た第二庁舎。第二庁舎は西側(新宿中央公園側)から余裕を持って見た方が、デザインの凄みがわかる。

せっかくなので都議会議事堂も単体で撮影しておいた。こりゃもう大したヴァリエーションがないので、

14年前や4年前と同じアングルで申し訳ない。高層と低層の差、広場を囲む構成、さすが丹下先生だと思う。

L:

半円形の東京都庁都民広場を囲んでいる都議会議事堂。 C: 正面から見たところ。 R: 東側から見た都議会議事堂。

では本日もうひとつの目的である、京王プラザホテルの撮影なのだ。こちらはもう何も気にせず縦の構図全開でいく。

日本設計の設計で1971年に竣工しており、淀橋浄水場跡地の新宿副都心では最も早く建てられた超高層ビルである。

その後、1980年に同じデザインで南館が竣工。DOCOMOMO認定は本館に対してだと思うので、本館を中心に撮影。

L: まずは北東から。手前が本館、奥が南館。 C: 新宿三井ビルから。日差しの関係で北側の側面はこれが限界なのだ。

R: 新宿住友ビルの前、北西から見たところ。背面をしっかり見られていい感じである。……こっちが背面でいいよね?

L: 東京都庁の第一庁舎と第二庁舎の間にあるオープンスペースから見た京王プラザホテル。

C: 新宿NSビルの北側から。 R: 2階レヴェルの議事堂通りから見たところ。薄いねー!

L: 南東からだと南館中心となる。 C: プラザ通りから見た南館。 R:右を向いて本館。以上である。

帰りに新宿西口の変貌を記録しておく。実は新宿駅の西口改札を出てからが大混乱で、ものすごく迷ってしまった。

これは小田急百貨店新宿店本館の解体工事の影響。跡地には2029年度に都庁より高い超高層ビルが建つそうな。

一足先にビルが建て替わった渋谷みたいな感じになるのだろうか(つい先日、JRの渋谷駅でも出口が変わって迷った)。

まあ言っちゃ悪いが、デザイン的にはガラスで小ぎれいだけど個性のないものばっかりになるんだろうなあ。

L: 西口ループの上に工事用の橋が架かっているんだけど、なんだか伝説上の出雲大社のデカい本殿を連想しちゃったよ。

C:

南側のツタに覆われた換気塔の辺りも工事中。僕らの記憶にある新宿西口は、影も形もなくなってしまうんだなあ。

R: バスタ新宿の開業で閉鎖した京王バス発着所跡は現在こんな感じ。往時の姿をきちんと写真に撮っておくんだった。

一仕事終えると優雅に美術鑑賞へと移動するのであった。この冬はこんな感じで都内をゲリラ的に動いてみましょうか。

diary 2024.11.

diary 2024

index

境内北東端の久延彦神社。大神神社の摂社・久延彦神社(→2019.7.15)からの勧請。

池のほとりに境内社のリスト。わかりやすくてありがたいが、けっこう多いなあ。

帰り際、弁天池に鵜がいるのを見つけた。さすがの水かき。

味仙八事店の台湾ラーメン。