diary 2024.6.

diary 2024.7.

■2024.6.29 (Sat.)

信州ダービーである! すでに今シーズンの第1ラウンドは長野県サッカー大会決勝(天皇杯予選)で行われており、

1-1からのPK戦で長野が勝利している(なお長野は天皇杯の2回戦で東京Vに0-5とボコボコにされております)。

そして今年のJ3リーグ戦は先に松本での試合となっており、今日が信州ダービーの第2ラウンドということになるのだ。

なお長野での試合は10月で、どうも東京拘置所の矯正展と日程がかぶるみたい。蒲原重雄設計の小菅刑務所・管理棟は、

国の重要文化財に指定されるそうで、どうしても見てみたいのだが今年もお預けになりそうだ。今からがっくり。

キックオフが16時ということで午前中は諏訪を動きまわっていたのだが、日記の構成の都合上、そのログは明日とする。

思ったよりも天気がよくなったので高島城や市役所まで足をのばしたけど、明日の分とセットでまとめた方がよいと判断。

信州ダービーの記述を早めに出そうという意図もある。というわけで、本日の日記はアルウィン到着からのスタート。

◇

時間的な余裕があったので芝生広場に行ってみると、「Jリーグウォッチャー」平畠啓史氏のトークショーの真っ最中。

山雅OBの「ガチャ」こと片山真人氏が司会で、同じく山雅OBの鐡戸裕史氏も交え、地域リーグ時代の話まで聞けた。

全社があったので一年で5回も信州ダービーをやった話は凄かった。間違いなく、最も熱くて最も厳しかった時代ですな。

L: トークショーで盛り上がるお三方。「地獄の北信越」の話はいつどこで聞いても壮絶(→2012.3.10)。永遠の語り草ですな。

C:

例年とは違うアングルで。「史上最大級の選手サイン会」で盛り上がっておりました。 R: 今年も来たぜアルウィン。

何か信州ダービーグッズはないかなあと思ってショップに向かうが、そこにはけっこうな行列ができていてびっくり。

売り場が移転して面積が大幅に拡充され、グッズの量も一気に増えていたが、それにしてもすごい熱気で驚いた。

とはいえ信州ダービーのグッズは本当にちょっとだけで、それも2年前にあったものくらい。ないよりはマシだが。

もうちょっとこう、なんとかならねえかと思うんだけど、山雅のサポーターは特に興味ないってことですかなあ。

試合前には昨年に続いてエプソンの社長が登場。『信濃の国』の替え歌を高らかに歌い上げるのであった。

さらにキックインセレモニーではラボーナを披露するなどやりたい放題。ラボーナは面白かったんで来年もやってくれ。

L: アウェイメンバー紹介時にはBGMも含めてエヴァ的演出をやっていた。しかしエヴァの明朝体デザインは秀逸だと心底思う。

C: 松本の選手紹介では左半分がブーイング、右半分が拍手。長野サポはこっちサイドを全面埋められるようにしないとなあ。

R: アルウィンといえば飛行機。毎回撮っている気がするけど、飛行機が真上を飛んでいくスタジアムは全国でここだけだぜ。

試合が始まるが、例年と比べて静かな立ち上がり。一昨年と昨年は松本が負けられない状況でのアルウィンだったが、

今年は県大会決勝で敗れたとはいえリーグ戦の1stラウンドということになるからか、どこか落ち着いた印象がする。

両軍とも失点を防ぎたいのか、なかなか消極的な試合運びである。強引なプレーで裏をかきたいなあと思いつつ観る。

松本はかなり冷静で、最終ラインからつなぐ長野に対して的確にプレッシャーをかける。ふつうに考えりゃ長野は、

相手の裏に蹴り込めばいいのだ。でもそれをまったくしない。どうしてもつないでハーフウェイラインを越えたいようだ。

それで毎回引っかかってカウンターを仕掛けられる。大宮戦(→2024.6.1)と同様、完全になんちゃらのひとつ覚え。

そもそも長野はクリアがないのである。大きくボールを動かして全体を整理する時間をつくる発想(→2019.5.12)がない。

自分からピンチに突っ込んでいってどうする、と思う。90分勝負で後半に変化をつける意図がある、と信じたいところ。

L: 冷静と情熱の間、という表現もアレだが、両軍とも変に熱くならずに、きちんと集中してプレー。ファウルが少ないのはよい。

C: どうしても最終ラインからつなぎたい長野。かつての大木サッカーくらいこだわるが、技術がなくて結局引っかかって終わり。

R: それでも長野にはチャンスが皆無というわけではない。とはいえ松本は余裕を持って守っている感じ。後半どうなるやら。

後半に入って試合が動く。57分、松本がCKから樋口のヘッドで先制。長野はちょっと集中切れていないかな、と思ったら、

見事に得点を決めてみせた。しかしだんだんとMF忽那にボールが入るようになり、長野が反撃ムードに転じてゆく。

なんとなく、いい形で崩そうという意識よりも、とにかく相手陣内に入り込もうという意識が高まってきた印象。

L:

松本の先制シーン。樋口は下部組織出身で3試合連続ゴールだと。松本にしてみれば盛り上がる要素満載の一発。

C: 忽那のFK。 R: これはGK大内がしっかりセーヴ。でも相手陣内に入り込めるようになってじわじわ圧力がかかる。

対照的に松本は無意識のうちに受けに回っている感触。前半と比べると明らかに、MF菊井が目立たなくなってきている。

小松(→2023.10.15)がいないと攻撃に迫力が欠けるなあ、と思う。怖い選手にボールが入ると何かが起きるのだが。

L:

松本は前線で迫力を漂わせる選手がおらず、長野にモメンタムが傾いていく。山雅サポは浅川に期待しているみたい。

C: 長野はついにペナルティエリア外からも積極的にシュートを撃つようになる。こういうのの積み重ねが大事なのだ。

R: 松本はCKに米原が頭で合わせるが、長野のGK松原がこれをファインセーヴする。かなり熱い展開になってきた。

78分、長野は途中出場の杉井が左サイドでいい形でボールを受けると即、シュート。GKが弾いたところで混戦になるが、

こぼれたボールを杉井が再び蹴り込んでニアを抜いた。先ほどの松本と同様、長野の攻撃には得点の匂いが確かにあった。

最初は小ぢんまりとしたJ3レヴェルに収まっている試合かと思ったが、やはりプロはいい形を決めきるなあと感心する。

L:

78分、長野は杉井(手前)がやや強引にシュート。これに松本GK大内がしっかり反応して弾いた。

C: しかし長野はこぼれ球に食らいつき、混戦となる。 R: 最後は再び杉井が蹴り込んで同点に。お見事。

残り時間は10分ちょっとだが、ここからは完全にオープンな展開に。ファウルもあったし、カードも出たが、

必死にやっていればそうなるとわかるプレーなので、選手たちはゴールを奪うことに集中。見ていて気持ちのいい戦いだ。

後半アディショナルタイムは6分となかなかふざけた長さだったが、テンションが上がりきった展開に理想的なのは確か。

これも試合を盛り上げる審判の見事な演出と考えるべきだろう。熱さと冷静さは最後までバランスよく保たれていた。

どちらのサポーターも魅了されていて、松本としては悔しいドロー決着だが、笛とともにアルウィンは拍手に包まれた。

L: 最後のテンションが高かったので、終わりよければすべて好ゲーム。一生懸命さが伝わる試合は観ていて楽しい。

C:

長野のゴールに襲いかかるFW山口。山口は怖さを感じさせるプレーをする。 R: 試合終了。お疲れ様でした。

L: 反省会モードの松本。 R: 盛大な拍手で選手を迎える長野サポ。今日の対応は大宮戦と違ってたいへん妥当である。

この試合の入場者数は14,411人。さすがに帰りのバスの行列は昨年と比べるとかなりの混雑ぶりなのであった。

まあ無料で運んでもらえるので文句はございませんが。有料化して乗車ポイントを増やすとかできないもんですかね。

晩飯は駅ビルの榑木野であたたかい蕎麦をいただくのであった。

晩飯は駅ビルの榑木野であたたかい蕎麦をいただくのであった。

なんだかんだで晩飯食ったら19時半過ぎである。明日はのんびりと温泉に浸かって体力を回復させるとしよう。

■2024.6.28 (Fri.)

『ゆるキャン△』のアニメを3期まで見たのでレヴューである。原作マンガは未読。

ちなみに『ヤマノススメ』との区別がまったくついていない状態からのスタートだぜ。

イジワルを言うと、『けいおん!』(→2011.11.16)以来の「かわいい女の子が集まってなんかしてりゃいいんでしょ!」

という前提があると思う。で、今回は流行りのキャンプをテーマにしたのねと。そういう路線の上にあるのは確かだ。

もっと言うと「おっさんのJK転生もの」なんて指摘もできそうだ。女の子が古い鉄道車両に興味持つとかおかしいだろう。

一方でスイーツやキャンプ飯も描写があることから、バランスよく男女双方の興味を惹く工夫があるとも言えるが。

正直、1期の段階では疑問の方が大きかった。舞台が山梨県ということで、隣の長野県もよく出てくる。

諏訪で高島城とか片倉館とかすぐわかる(→2010.4.3)。上伊那も出て杖突峠だと思ったら杖突峠だった(→2006.8.16)。

光前寺も出てきて授与所そんなにでかくねえよとツッコんだり(→2022.7.25)。外から見た準地元は新鮮だったが、

「伊那」も「磐田」もイントネーションが違って違和感満載(見付天神も行ったことあるのでな →2017.10.8)。

ちゃんとつくってんのかオラ、とだいぶ萎えてしまった。野外活動サークルなのに「のくる」と略すのもわからん。

2期以降はイントネーションが改善されたのでよかったが(絵柄も変わった気がする)、最初の印象はよろしくなかった。

しかし他人のキャンプをただ見るというのは、なんとも不思議な感覚だ。仲間意識が持てれば面白いのかもしれんが……。

僕は他人の旅をただ見る『水曜どうでしょう』を面白いと思ったことは一度もないし(なぜ人気があるのか理解できない)、

他人のメシをただ見る『孤独のグルメ』を面白いと思ったことも一度もない(これもなぜ人気があるのか理解できない)。

いちばん面白いのはテメエ自身の行動であるはずなんだから、他人の内輪な行動を見て何が面白いのかさっぱりわからん。

(そもそもこの日記は他人に向けてのものではなく、あくまで備忘録で生存報告程度なのでな! 一緒ではないのだ。)

だから軽蔑とまでは言わないが、上記の番組が好きな人に対して「お前自身がつまらないから面白く感じるんじゃね?」

そううっすら思っていますごめんなさいリョーシさん。……ともかく、この手の番組は本質的に僕とは合わないのだ。

それでもいちおう「ふーん」という感じでこのアニメを最後まで見ることができたのは、キャラクターのおかげか。

女子高生という自分にとって絶対的な他者だから観察の対象として受け入れることができたのかもしれない。

(そしてその分、おっさんらしい要素が彼女たちの中に紛れ込んでいることに違和感をおぼえたのかもしれない。)

もうひとつは、独りでじっとしていると死ぬタイプのオレにソロキャンプは無理である、ということもあるかもしれない。

この世でいちばん旨いものは「他人が炊いてくれたメシ」だと思っている僕は、キャンプグルメには惹かれないのだ。

そういう、自分とはまったく別種の人間が自分にできないことをやっている、それで受け入れられたのではないかと。

まあ、ソロのキャンプとは自立そのもの、個の力(→2016.1.2)だから、その面を磨いていく魅力は否定しない。

その個の力を組み合わせつつクライマックスにグループキャンプを持ってくる構成なので、納得できたってことか。

それにしても、伊東の酒屋の方言がかなり飯田弁に近く、実際のところはどうなのか大いに気になった。

■2024.6.27 (Thu.)

『アイドルマスター シャイニーカラーズ』。アイドルマスターシリーズの新作である。

(『アイドルマスター』(→2024.6.6)、『シンデレラガールズ』(→2015.4.11/2015.11.5/2017.2.3)、

『ミリオンライブ!』(→2023.12.27)。参考までに、ラブライブ関係はこちらなどを参照(→2023.12.18)。)

結論から言うと、今まで見たアニメ、まあ特にアイドルアニメとして、いちばんヤバい。突出してヤバい。

ドラマ性などまったくなく、ストーリーと呼べるものが存在していない。すべてが空虚な世界を見せつけられて、

恐怖を感じるほどだ。ラブライブなんてまるで大したことないと思えるほど、ぶっ飛んだレヴェルでヤベエ。

見ていて本当に頭がおかしくなりそうだった。まともに相手したら、とても正気を保っていられないヤバさである。

外面は人間の形をしているけど中身が完全に虚無である魔物、呪われた人形を見ているかのような感覚になった。

こんなものをありがたがるとか、もはや狂気だ。見ていて悪霊に魂を抜かれるような怖さしかなかった。

がんばるアイドルたちを描いている、と言えば聞こえはいいが、実際のところは「私が夢を与えたい」的な宣言のみ。

しかも内容はきわめて抽象的。「未来への憧れ」など、わかったようなわからんような言葉が一方的に投げつけられる。

そしてキャラクターがセリフを発するときは、誰かが言い終わると次の誰かの番、というリレー形式で、また宣言が続く。

つまりはモノローグでしかないのである。対立からアウフヘーベンに至るような、まともな会話はほとんどない。

だからキャラクターはただ自分の感想をしゃべっているだけなのである。すべてが主観的な状況確認でしかなく、

客観的なストーリーという柱がまったく存在していない。他者が存在せず、摩擦が存在しない。だから成長もない。

それは優しい世界でもなんでもない。考える力のない人間、物語を通して他者を理解する力のない人間が増えているのか?

日本人はついにここまで壊滅的に知能が堕ちてしまったのか、と思うと背筋が凍る。これはもう、恐怖でしかない。

中身のない時間を埋めるのは、オサレ感というかアートっ気による「雰囲気」、きれいな情景と輪郭のない音楽である。

歌って踊らせておけばそれでいい、印象的なシーンをつくっておけばそれでいい、そういう傲慢さが透けて見える。

映画の予告編をつないでいったものを、無理やり本編として出している感じ。われわれは完全にバカにされている。

ひとつのユニットの出番が終わると、他ユニットの「わあ」「すごーい」というシーンを挟んで時間(尺)稼ぎ。

延々とそれが繰り返されるだけ。褒め合っているといえば聞こえはいいが、互いに舐め合っているだけじゃないのか。

冷静に考えるとこのアニメ、カメラに向かってセリフをしゃべる絵だけで構成できてしまう内容なのである。

どこまでも使い回しが可能なのだ。つまりかけがえのない特別な瞬間、今この瞬間だけという絵/シーンがない。

それはキャラクターがきちんとした時間を生きていないということだ。人間としての背景の掘り下げがまったくなく、

本当に人形を動かしているだけ。キャラクターとは本来、「性格」「特徴」などを意味する言葉であったはずだが、

もはやこんなものをキャラクターと呼ぶことはできない。歌に合わせて踊るだけのCGモデルを見て、何が楽しいの?

こんなアニメが存在することに、人間として絶望感をおぼえる。どんな言葉も釣り合わないほどの恐怖感をおぼえる。

もしこんなものに感動できる人間がいるとすれば、それはどんなに孤独な世界を生きているのだろうと不思議に思う。

現代の病理、それが最も研ぎ澄まされた形で発現したアニメ。社会学的にはそう分析できるかもしれない。

■2024.6.26 (Wed.)

『うる星やつら』のアニメについて書いておきましょうか。残念ながら2期はネットでは無料で見られなかったので、

今さらだが1期のみの感想となります。なお原作の方はツッコミ不在に疲れて早々にドロップアウト(→2009.11.23)。

放送前にずいぶん話題になっていたので注目していたのだが、やはりまず気になるのは声優さんの演技。

結論から言うと、あたるが古川登志夫に寄せているから背骨が通って成り立っていた気がする。好感が止まらない。

ラムの方は最初我が道いっているかと思ったが、早めに軌道修正したのかこっちの違和感が消えたのか。そんな感じ。

その辺はさすが演技のプロってことだろうけど、先代を受け継ぎながらしっかりアップデートした感触があった。

むしろ先代の定着ぶりが偉大だったということか。まあとにかくいい感じのハイブリッドであったのではないか。

それ以外の細かいところでは、色がパステル調でなんだか『おそ松さん』(→2017.9.27/2021.4.4)みたい。

昔のアニメときちんと差をつけつつアップデートした感覚にさせる、ひとつの手法として確立されたのだろうか。

あと絵柄についてはなんとなくGS美神を逆輸入している印象もある。椎名高志が手がける犬夜叉スピンオフがヒントか。

テーマ曲は歌い手系なのかね。声をひねる従来のアニソンとは別系統の流行りが存在するのかね。オレはイヤです。

昭和なのか現代なのかという問いに対しては、現代にうっすら残る昭和的要素を拾うという形でまとめている印象。

(いけないルージュマジックがたいへん謎。坂本龍一がらみとはいえ、僕はわからない世代なのでなんとも。)

なお、ストーリーは本当にオチがないボケ倒しである。原作がそうなんだからしょうないことだが、僕には合わない。

ただ、原作と先代にしっかり準拠しつつ技術面で納得させるという明確な姿勢が見えて、一定の成果は上げたと言えよう。

◇

というわけで、ここからは原作についての批判。上述のように早々にドロップアウトしたのでそこは差っ引いてくれ。

『うる星やつら』の「面白さ」が僕にはまるで理解できない。何度読んでもまったく面白くないのである。

正直、『らんま1/2』にもその違和感があって、途中でドロップアウトして、でも長く続いているのを横目で見ていて、

気がついたらきちんと完結している。それでじゃあちゃんと読もうかと思うんだけど、やっぱり途中でドロップアウト。

ダラダラダラダラ、面白くないのである。高橋留美子で個人的に最も好きなのは「五寸釘光」という名前のセンスだが、

いいとこそれくらいで、キャラクターも絵のわりにはそんなに魅力的と思えないのである。まあそれでも強いて言うなら、

早乙女玄馬がパンダだし緒方賢一だしで、あと天道早雲が大林隆介だしで、自分にはそこが貴重な癒しなのであった。

でもそういういい感じのおっさんどもが出てこない『うる星やつら』は、ただのバカ騒ぎでしかないのである。

『うる星やつら』も合わない、『らんま1/2』も合わない。なんで世間でそんなに評価されているのかわからない。

笑いについて「緊張と緩和」という理論を提唱したのは桂枝雀であったが、確かにこれは有力であると思う。

ボケとツッコミはまさにこのパターンで、ボケは緩和ではなく緊張である。日常では緩和にあたるので注意が必要だが、

観客としてきちんと構えた状況でのボケは緊張である。ボケを重ねていくことで観客側にボケに対する慣れが発生し、

笑いを待つエネルギーが充填されていく。つまり緊張である。そして一定のラインを超えたところでツッコミが入る。

これにより、観客は笑いの許可を得る。笑わされるのだ。ツッコミとは、ここで笑えとコントロールする人のことだ。

見世物における猛獣使いにほかならない。こうして笑いの共有が達成されると、演者と観客の完全な一体化が成立する。

鴻上尚史の言う「第三舞台」ですな。「緊張と緩和」とは、最も短いサイクルでの価値観と経験の共有を説明したものだ。

なお、僕はこの理論でいうボケとツッコミの究極形は、フォークダンスDE成子坂だと確信している(→2021.12.22)。

何度も繰り返しているが、『うる星やつら』にはツッコミが存在しない。ただ延々とボケが垂れ流されているだけだ。

ドタバタギャグといえば聞こえはいいが、実際のところはボケのやりたい放題の放置でしかない。ボケが積み重なり、

緊張が増していく。しかしそのストレスは解消されず、うやむやで終わる。ツッコミで笑わされるポイントがないからだ。

例えるなら、膨らむ一方の風船のようなものだ。鋭い一刺しで大笑いができるはずなのに、その機会がない。苦しいだけ。

ストーリーにまるで中身がないにもかかわらず、キャラクターの魅力だけで押し切って名作扱い、という点では、

『北斗の拳』(→2012.7.12)と同じである。もっとも、僕は『うる星やつら』のキャラクターに魅力を感じないが。

そもそもラムの何がいいのかさっぱりわからない。嫉妬深いヒロインという部分は響子さんと一緒なのよね。

追いかける系露出多めヒロイン、おたくの理想形ということでの頂点でしかないのでは。もう、何から何まで合わない。

■2024.6.25 (Tue.)

『アストロノオト』。キャラクターデザインが窪之内英策ということで見た。

結論としては、今シーズン見た中では最もマシだったアニメ。マシというのは失礼か。作り手の意欲が見えたアニメ。

古ぼけたアパートが舞台ということで、当然ベースになってしまうのが『めぞん一刻』(→2009.2.27)。

絶対的な古典教養として横たわってしまうため、無視することができない。というか、それを逆手にとってのスタート。

ミボー人とかゴシュ人とか、もうその時点で「しょうがねえなあ」と苦笑いせざるをえない設定となっている。

住人たちもそこはかとなくめぞん。部屋で勝手に飲み会するシーンも意図的で、偉大な先達への敬意が垣間見える。

つまりは『めぞん』がそれだけ完成されたメンツだったということか、と思いつつ見るのであった。

シンプルなラブコメを軸にしながらも、肉付けの部分がなかなかのバカ満載。虫の回とか完全に狂気の塊だった。

最終回も思わずバカだねーと呟いてしまうほどのやりたい放題。でもやりたいことをやりきっているので気持ちいい。

ほかのアニメが原作をきれいに再現しようと躍起になっているのとは対照的に、己を信じて突き進むのはお見事だった。

本当によくがんばったと思う。べ様のイケボも生かしきったしな。でもスカートは完全に蛇足でしたな。

■2024.6.24 (Mon.)

今シーズンは画像の作業をしながらアニメを見ていたので、いろいろ最終回を迎えた今週はレヴュー特集なのだ。

◇

『変人のサラダボウル』。『僕は友達が少ない』(→2016.3.22)の人が原作のライトノベルをアニメ化したようだ。

岐阜を舞台にいろんなキャラクターが日常と非日常を過ごす群像劇を目指したのだろうが、あんまり中身はなかった。

結局のところ、岐阜を聖地巡礼とする目的でつくっているだけ感がある。ストーリーは読めない展開が続くというだけで、

正直そんなに面白くない。安心して見られるのはいいんだけど、ただそれだけ。なんとなく時間を消費しただけでしたな。

せっかく貴重な時間を費やして作品に触れるからには、知識や感情など、何かしらポジティヴな変化をもたらしてほしい。

しかしこの作品は受け手に何か変化をもたらすほどのものを持っているかというと、まったくそこまで達していない。

何も学ぶものがないし、何も残らないアニメだった。岐阜という街を世間に認知させる、それだけが存在意義だった感じ。

■2024.6.23 (Sun.)

アニメ化された気がするので、ほのぼのる500/蕗野冬『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』を読んでみた。

感想としては、たいへんハーレムな少女マンガである。おっさんから若者まで、無力な私をチヤホヤ。もふもふもおるで。

主人公を性別が勘違いされるほど思いっきり幼く振って、スキルも最弱という設定で、庇護されることを正当化している。

その一方でまた、女性ゆえの「生きづらさ」をうまくスルーさせている印象である。徹底して同年代を出さないことで、

女性が生まれながらにどうしても置かれてしまう「競争」を避けている。しかし頭はよく、自活する能力は十分にある。

守られつつも自分にできることをやる、でも争う対象は存在しない、そういう女性の理想的世界が見えて興味深い。

人身売買エピソードに熱が入りすぎているのもまた女性ならでは。さすがに「商品」とまでは言わないものの、

「身体的価値」という視線が女性には常についてまわるもの。そういう深層意識をあらためて実感するマンガだった。

■2024.6.22 (Sat.)

山種美術館『犬派?猫派? ―俵屋宗達、竹内栖鳳、藤田嗣治から山口晃まで―』を見てきた。

テーマがテーマだからか、めちゃめちゃ混んどる。チケットを買うのにしっかり行列に並ぶのであった。

山種美術館というとやや地味ながらも近代の日本画に積極的なイメージがあるが(→2018.6.27)、

今回は円山応挙や長沢蘆雪の犬をメインにもってきて、そこから洋画や現代の方にも広げていっている内容。

猫狂いの歌川国芳も押さえているし、広いとは言えない展示室を目一杯使ってできるだけ幅広く取り揃えていた。

L: 撮影可能だった2作。長沢蘆雪『菊花子犬図』。 R: 竹内栖鳳『班猫』。

目立ったところでは、やはり江戸時代の先達の個性が光る。若冲の犬はふてぶてしい感じがいいし、

応挙の犬はころころ感がいい。蘆雪の犬はもちもち感がある。それぞれ動物のどの部分が好きなのかが透けて見える。

また、藤田嗣治の猫は上から目線がさすがなのであった。女性と組み合わせることで性的な視線を匂わせる。

それと比べると近代の先生方はイマイチかなと思う。かわいさより個性を追求しているので、魅力を共感しづらい。

まあそれはそれで正しい姿勢ではあるのだが。唯一魅了されたのが麻田辨自の『薫風』。目を閉じている犬がかわいい。

気軽に楽しめる企画はたいへんすばらしいと思う。でも1400円は高い。まだまだ量が足りないと思ってしまうのだ。

結局のところ、いちばんかわいいのは実物の犬と猫なのである。しかもこっちに寄ってくるやつが特別にかわいい。

そういう感じの犬や猫を描いた作品がもっとあればよかったのだが。かわいいは正義なのだ、と実感するのであった。

■2024.6.21 (Fri.)

そういえば幼少期、僕は日本庭園と日本脳炎の区別がつかない子どもであった。

「にほんのうえん」と聞くと「日本農園」と変換されてしまい、庭園と農園の違いがわからずフリーズしてしまったのだ。

今でも日本庭園という言葉を見聞きすると、ワンテンポ置いてから、「にほんのうえん」という響きが頭に浮かんでくる。

そしてなんとなく、各種野菜の絵とともに蚊の羽音が聞こえたような気分になるのだ。日本農園脳炎ですかな、これ。

■2024.6.20 (Thu.)

都知事選をめぐるニュースがいちいちみっともない。候補者の無駄な多さ、掲示板ジャック、記事による貶め合い。

政治とは「まつりごと」、祀る/祭る、パンとサーカス、だからお祭り騒ぎになるのはある程度は仕方がない。

しかし民主主義としてどうなのかをつねに考える冷静さは欲しい。近所のあんな国やこんな国と比べて、どうなのか。

誇りを持ってやっていけてるのか。結局はわれわれの知性と教養が問われている、それに尽きる。

注意しなくてはいけないのは、安易な解決策は絶対に存在しないということだ。

安易な解決策はすべて、民主主義を否定する結果へとつながる。供託金を上げろだの、候補者に試験を受けさせろだの、

制約を課す案を出す者は民主主義の破壊者である。われわれ有権者が賢くあれば、すべての問題は解決できるのである。

他人に文句を言う前に、まず自問自答して自らの知性と教養を高めること。それを継続することしか解決策はない。

そういう意味で、立候補者が多いことは望ましい事態でもある。選択肢が多いということは、健全であるということだ。

その数多い候補者を吟味する手間を惜しんではならない。民主主義の面倒くささを引き受けることからすべてが始まる。

■2024.6.19 (Wed.)

東京都写真美術館『今森光彦 にっぽんの里山』。今回の東京都写真美術館の展示、日記では3日に分けているが、

実際には当然一日で見てまわっております。その3つの展示の中で最も内容が素晴らしかったのがこちら。

里山とはつまり人の手が入った自然で、農林業によって整備された環境ということになる。最近の日記のログでは、

東高根森林公園(→2024.4.14)がいい例になるだろう。クヌギやコナラの雑木林は人の手が入った自然環境であり、

放っておくとシラカシだけの極相林となるわけだ。つまり、人の手が入った方が多様な生物が暮らしやすい環境となる。

日本は歴史的に稲作を主体とする農耕で豊かな自然をつくりあげてきた。それを見事に写真というメディアで示している。

一言で表現するなら、「これが写真家の存在意義か!」だ。これこそがプロの写真家の仕事なのだと痛感。

僕は一貫して「写真なんてただのエゴでしかないぜ」というスタンスでいたのだが(→2023.5.3/2024.2.4)、

自分の見たものを最高のアングルで万人に伝えるという仕事を完璧にやってのける、その凄みを思いきり見せつけられた。

花を撮ってもよし、虫を撮ってもよし、山を撮ってもよし、人を撮ってもよし。しかも複数の異なる対象を同時に捉える。

木村伊兵衛(→2024.3.24)は「いつでもカメラを手から離さずにいる事が大事だ」と言ったそうだが、それにしても、

シャッターチャンスを逃さない嗅覚だけでなく決定的なアングルまで押さえる、そのセンスが抜群なのだ。

もちろん長年の仕事のいちばん優れた成果を出しているわけだが、これだけ質も量も優れているとなると、

もうどうすればいいのやら。何をどうすればこれだけの境地に達することができるのか、見ていて途方に暮れてしまった。

思ったのは、日本人が里山を切り開いていくことで、空間が認識されていったのではないかということ。

古代の距離感が今と違うことがずっと疑問だったのだが(→2017.8.5)、人間にとって「虚」でしかなかった空間が、

里山の開発によって「実」として認識されるようになった、と考えると納得がいく。ゲシュタルト的に表現すると、

里山によって「地」だった場所が「図」となる。そうして日本という空間がだんだんと広がっていったのではないか。

また、その「虚」の空間に入り込む修験道やマタギ、あるいはサンカがが特別な価値観で動いていたのもわかる。

近年はクマが街に出たと騒ぎになっているが、そういう人間の存在が許されない野性の空間が一方では確かにあるはずだ。

言ってみりゃプロメテウスの火が映しだす景色が里山の美しさってことである。理性が共存するからこその美しさがある。

ちなみに「この写真の場所って、あそこじゃないかな?」と思い当たる場所についてはだいたい正解なのであった。

(一点、乗鞍岳という説明のある写真については、いやこれ千畳敷カール(→2022.7.25)じゃねえか?と思ったのだが。)

それだけに、せっかくあちこちに行っておきながらテキトーな写真しか撮れていない自分が情けなくなるんだよなあ。

がんばっちゃいるんですけどね、それなりに。

■2024.6.18 (Tue.)

東京都写真美術館『WONDER Mt.FUJI 富士山 ~自然の驚異と感動を未来へ繋ぐ~』。

いろんな写真家が撮影したいろんな富士山がテーマなのだが、中には明らかに富士山ではない写真も。

「富士山的な存在」ということで許容したのだろうか。もうなんでもありだが、富士山じたいがなんでもありということか。

きれいな富士山を撮っている人もいれば、ワケのわかんねー自己満足な写真や映像を出している人もいる。

富士山に登る人の写真や富士山をバックにしたポートレートを集めたり窓から見える富士山を撮影したりと賢い人もいる。

まあなんとも。優れた写真家かどうか、賢い人かどうかは作品にしっかり出ていたので、それなりの展覧会だったのだろう。

■2024.6.17 (Mon.)

東京都写真美術館『TOPコレクション 時間旅行 千二百箇月の過去とかんずる方角から』。

よくわからんサブタイトルだが、「時間旅行」というフレーズに強く惹かれたので見てきた。

撮影可能な作品が多かったので、その中で気になったものを貼り付けていく(順番は展示順ではないです)。

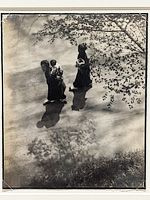

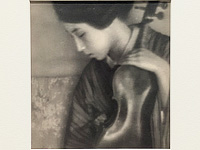

まず最初は、19世紀末から20世紀初めにかけて盛り上がったというピクトリアリズム(絵画主義)の写真から。

ちょうど100年前となる1924(大正13)年の作品を、東京都写真美術館のコレクションから選んで並べている。

作品は全体的にふわっとした感じに仕上がっており、なるほど写真と絵画の中間のような雰囲気である。

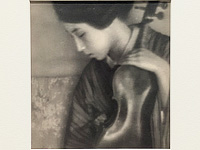

L: 大久保好六『若葉の頃』。 C: 高山正隆『楽器を持つ女』。 R: 福森白洋『焚火』(「けむ里」より)。

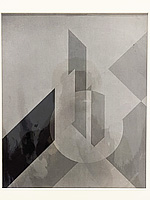

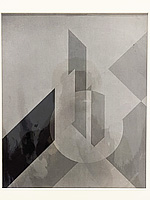

一方、バウハウスでおなじみのモホイ=ナジ(モホリ=ナギ)やマン=レイは抽象的な作品を展開。

どっちも1920年代らしいなあと思う。あらためて、いろんな価値観が混ざった激しい時代だったことを実感。

ラースロー=モホイ=ナジ『構成Z IX』。

ラースロー=モホイ=ナジ『構成Z IX』。

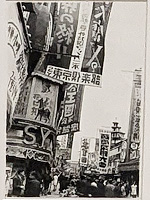

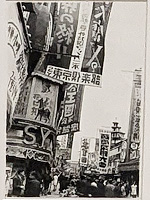

続いては昭和初期のモダンがテーマ。特に目立っていたのは桑原甲子雄で、街の切り取り方がどれも素晴らしい。

やはり写真とは構図が重要で、その時点でほぼ勝負が決まっているのだと理解した。貴重な過去の一瞬を堪能する。

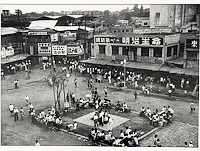

L: 桑原甲子雄『浅草公園六区(台東区浅草二丁目)』(「東京昭和十一年」より)。いかにも浅草六区の賑わい。

C: 桑原甲子雄『下谷区下車坂町(台東区上野七丁目)』(「東京昭和十一年」より)。薬局だが、いろいろ直接的。

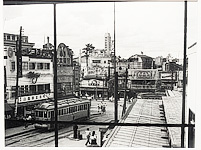

R:

桑原甲子雄『渋谷駅前』(「夢の町」より)。こちらは1939年の渋谷。真ん中にハチ公像がある。

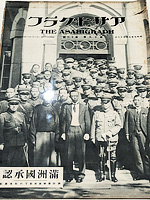

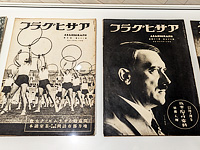

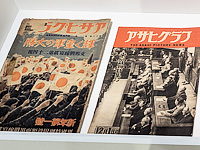

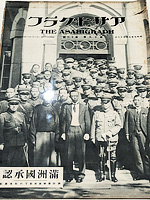

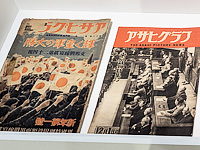

また、『アサヒグラフ』の表紙が並んでいたが、世界史の1ページとして刻まれている瞬間の生きた証拠ばかり。

当時の最先端だったメディアがどれほどの威力を持っていたのかよくわかる。選び抜かれた一枚の説得力がものすごい。

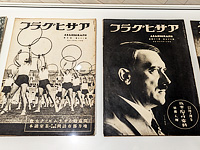

L: 『アサヒグラフ』の表紙が並ぶ。 C: 満洲国承認の記念写真が表紙となっている1932年9月28日号。

R: 左はオリンピック(後に中止)が迫る1939年7月29日号、右は1939年12月9日号。いや、すごい。

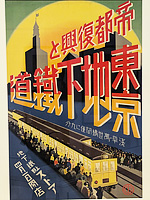

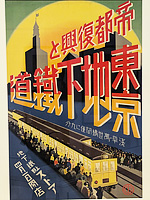

しかしズルいのは、杉浦非水のポスターを展示していることである。写真じゃねえだろ。

当時の雰囲気を伝えたいのはわかるが、これは明らかに反則だろう。正々堂々と写真だけで勝負してほしかった。

L: 杉浦非水『新宿三越落成 十月十日開店』。 C:

杉浦非水『帝都復興と東京地下鉄道』。

R: 杉浦非水『東洋唯一の地下鉄道 上野浅草間開通』。キレッキレのデザインセンスよ(→2024.4.7)。

またこの時期には消費社会が本格化している。1930年代の広告写真が展示されており、当時の興奮が窺える。

しかし展示数が少なくて、結局杉浦非水を出すあたり、いい状態で現存している写真があまりないということか。

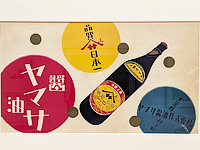

L:

中山岩太『福助足袋』。 C: 堀野正雄『カーネーションの女性(森永ミルクチョコレート)』。モデルは原節子。

R: 杉浦非水『ヤマサ醤油』。だからなんで広告写真がテーマのはずなのに杉浦非水が出てくるのか。ズルいだろう。

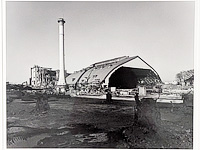

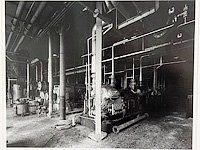

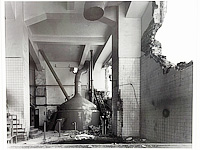

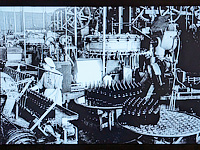

続いては、東京都写真美術館がある場所にかつて存在した、ヱビスビールの工場に関連する写真が並ぶ。

壁一面に往時のポスターが展示されている一角も。ビンなりレンガなり何か実物が1個でもあればなおよかったが。

L: 壁一面にポスターが大々的に展示されていた。 C: 黒岩保美『D51 488山手貨物線(恵比寿)』。

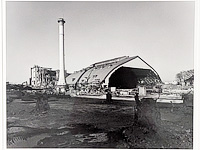

R:

宮本隆司『サッポロビール恵比寿工場』(「建築の黙示録」より)。1990年に解体された工場を記録。

L,C,R:

宮本隆司『サッポロビール恵比寿工場』(「建築の黙示録」より)。

また、端っこのディスプレイには貴重な記録写真が次々と表示されていたので、それをそのまま撮ってみた。

アメリカの雑誌『LIFE』を特集したコーナーも。『LIFE』の表紙というと有名人の顔というイメージがあるが、

あらためて見てみるとわりと多種多様。それにしてもやはり、写真週刊誌(月刊誌)が果たした役割は大きいと思う。

L: 1936年から1971年までの『LIFE』表紙。こりゃもう現代史そのものだよなあ、なんて思うのであった。

C: 『LIFE』1944年6月19日号。ロバート=キャパが撮影したノルマンディー上陸作戦。めっちゃ有名なやつだー!と興奮。

R: 『LIFE』1950年6月12日号。ロベール=ドアノー『パリ市庁舎前のキス』。これもめっちゃ有名なやつだー!と興奮。

L: ここに来て再登場の『アサヒグラフ』。左は日中戦争、右は東京裁判。戦前と戦後で差はあるが、ないようにも見える。

R: こちらは

『毎日グラフ』の増刊。大阪万博、アポロ11号、東大紛争、鉄道100年、東京オリンピックと時代を映す。

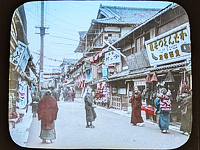

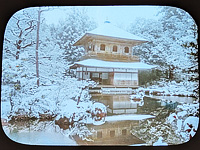

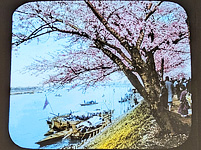

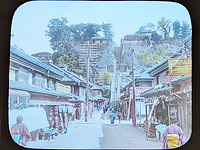

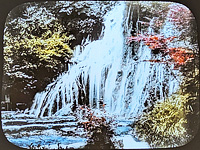

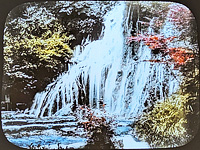

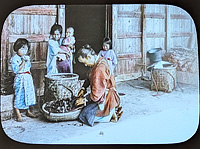

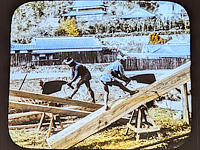

展示で最も面白かったのが、高木庭次郎による幻燈写真である。明治末期から大正にかけて神戸で活動した写真家だが、

生没年は不明とのこと。『日本風景風俗100選』がディスプレイに次々と映し出されたが、これこそが時間旅行。

外国人向けの商品として撮影された写真のようだが、それはまさに今のわれわれへ向けてのものでもあると言えよう。

最後に「時空の旅—新生代沖積世」と題してさまざまな写真が展示されるが、まとまりがなくてようわからん。

とりあえず田沼武能の写真が面白かった。ほかの写真は正直イマイチ。直感的に時空がわかる写真ってあるんだなあと。

L: 田沼武能『渋谷駅前広場』。1948年の写真で、今の渋谷(→2021.9.20)とはまったく異なった姿に驚かされる。

C: 田沼武能『松屋百貨店屋上の新型機スカイクルーザー』。松屋浅草店・屋上遊園地(→2023.2.5)の写真(1954年)。

R: 師岡宏次『渋谷駅前』。1936年の風景。同じ場所を定点観測していくような写真を集めても面白かったのでは。

展示の最後を飾るのは宮沢賢治。生前唯一の詩集『心象スケッチ 春と修羅』が刊行されたのが1924(大正13)年で、

それをベースにしての展覧会ということだったみたい。とりあえず企画者が宮沢賢治を大好きなんでしょうなあ。

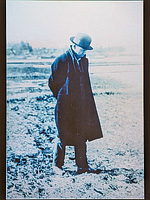

L: 映しだされた『宮沢賢治の肖像写真(立像)』。「自身が敬愛するベートーヴェンに扮した演出写真」とのこと。

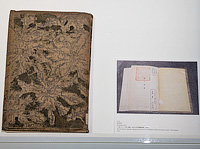

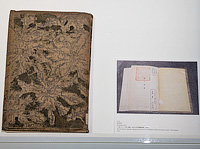

R: 『心象スケッチ 春と修羅』の初版本。限定1000部の自費出版で宮沢賢治自身が装丁を手がけた。ほとんど売れず。

以上、まあ確かに「時間旅行」だったけど、対象となる時間と空間をもうちょっと絞り込まないともったいない。

写真というメディアは本質的に脳内での時間旅行を強制するもので、あちこちに飛べば飛ぶほど密度は薄くなる。

「この時代の、この場所」という絞り込みがないと、旅行者としては移動の疲れが残るだけではないですかな。

■2024.6.16 (Sun.)

本日は例のごとくレンタサイクルを借りて、いわき市内を走りまわるのだ。しかしご存知のとおり、いわき市は広い。

1966年に平市・磐城市・勿来市・常磐市・内郷市と石城郡の全3町4村、さらに双葉郡内の1町1村が合併して誕生すると、

そこから37年間にわたって日本一面積が大きい市をやっていたのだ。おかげで訪れたい場所も広範囲に散らばっている。

一日でぜんぶを押さえるのは不可能なので、必然的にレンタサイクルを借りた場所を中心に動くことになるのだが、

朝イチで自転車を借りるとなると、貸し出しスポットがかなり限られてしまう。今回は平に泊まったのだが、

小名浜のいわき・ら・ら・ミュウでレンタサイクルを借りるため、朝食後にバスで小名浜まで移動することに。

貸し出し開始時刻の9時に合わせて、いわき・ら・ら・ミュウに突撃。手続きを済ませていざ出陣である。

止んではいるものの、早朝に雨が降ったせいで地面が濡れ気味だし、湿度が異様に高い。ちょっと困るコンディションだ。

まずは様子を探る感じで小名浜諏訪神社へ。途中が明らかに風俗街で、小名浜の一面を目の当たりにするのであった。

L:

小名浜諏訪神社。 C: 青い鳥居が最大の特徴。海の守護神ということでこの色らしい。 R: 拝殿。幅が広い。

小名浜諏訪神社は1201(建仁元)年に磐崎将監が諏訪大社から勧請して創建。1385(至徳2)年に現在地に遷座している。

社殿は1930年の築で、台湾ヒノキを使って小名浜の宮大工が総掛かりで建てたそうだ。確かに国威発揚感のある立派さだ。

L:

神楽殿は真っ赤なのであった。 R: 本殿。拝殿からきっちり離れてなかなか誇らしい造り。

御守を無事に頂戴して幸先のよいスタートである。次の目的地は海沿いに一気に行って塩屋埼灯台だ。距離は10km。

平日ならいわき駅からバスがあるのだが、日曜日ということで小名浜から自転車で攻めるという選択肢しかなかった。

ルートとしては難しくないし、海沿いなので高低差も少ないので、気合いでペダルをこぐ。30分ほどで灯台が見えて、

あとは広い道路を走っていくだけ。海岸は遠浅の砂浜で、朝からサーファーたちが元気にうごめいているのであった。

L: 豊間海岸のサーファーたちと塩屋埼灯台。 R: 塩屋埼灯台をクローズアップ。フォトジェニックな灯台なのだ。

北側にまわり込むと駐車場。写真を見てのとおり崖の上なので、がんばって階段を上っていくことになる。

さっきも書いたとおり、とにかく湿度の高い日だったので汗が噴き出てくる。それでもめげずに上りきった。

L: こちらが塩屋埼灯台の入口。階段がつらい。 C: 上りきるとこの光景。 R: 霧信号用ラッパ。金華山灯台のものを展示。

塩屋埼灯台は日本の灯台50選のひとつであり、国内に16基ある参観灯台である。まあそれでわざわざ来たわけだ。

高いところは怖いけど、参観灯台にはできるだけ上っておきたいのである。しかし曇り空なのがなんとも残念である。

L: 塩屋埼灯台。 C: 近づいてみたところ。 R: 崖に上がる階段の後に灯台の螺旋階段を上ってこの眺め。東の塩屋岬。

L: 南西を眺めると豊間漁港。 C: そのまま右を向いて西を眺める。 R: 北を眺める。こちらは薄磯海水浴場。

景色を堪能すると、塩屋埼灯台MUSEUMを見学。塩屋埼灯台といえば、木下惠介監督の映画『喜びも悲しみも幾歳月』。

こちらの灯台長の夫人が書いた手記が原作となったのだ。名作はきちんと観なければいけないなあ、と思うのであった。

L: 『燈の守り人』ということで、灯台も擬人化されていたとは。うーん日本人。やっぱ灯台は男性という扱いなんですな。

C: 佐田啓二・高峯秀子を中心に『喜びも悲しみも幾歳月』出演者の皆様。 R: 四等閃光レンズ。平館灯台のものを展示。

次の目的地は都市景観100選の、いわきニュータウン中央台鹿島地区。方角的には塩屋埼灯台のほぼ真西なのだが、

山に遮られて抜けられる道がない。細い道よりは県道で確実に行こうと、382号・241号・378号で北からまわり込む。

体力的にはキツかったけど、おかげで広いいわき市のさまざまな表情を直に味わうことができた気がする。

県道382号、新舞子海岸周辺。放り出されたような大雑把な海沿いの光景。

県道382号、新舞子海岸周辺。放り出されたような大雑把な海沿いの光景。

しかし距離があるので単調ではある。同じ東北なんだから(→2023.5.20)キジでもいねーかなーと思ったら、いた。

まさか本当に、思ったとおりにキジが出てくるとは。ダニエルの釣狐以来の特殊能力だよ、と自分で自分に呆れる。

L: いた。 C: こちらに気づいて田んぼの方へと逃げていくの図。 R: 運よく横向きになったので激写。それにしてもまさか。

県道378号の北半分は山と農地を掻き分けていく、じっとりとした上りの道である。キジの余韻でどうにか乗り切ると、

左折して豪快なダウンからのアップ。道幅は広くなるが、いかにもニュータウンらしい雑草のやりたい放題の景色となる。

そうしてカーヴしながら坂を上りきると、中央台高久地区に入る。目指す中央台鹿島地区はその先である。

県道378号でいかにもニュータウンな景色の中へと入っていく。

県道378号でいかにもニュータウンな景色の中へと入っていく。

中央台鹿島地区は中央台高久地区より一段低くなっており、その境界に沿うように歩道橋が架かっている。

まずはその歩道橋から中央台鹿島地区を見下ろしてみる。広くてカーヴする道路とべったり広がる低層住宅。

都市景観100選にはニュータウンがチラチラ入っているけど(→2013.8.22/2016.9.22/2024.2.25)、

まあこちらも似たような感じ。実際に中を走ってみても、やっぱりニュータウン。あまり特別な感触はない。

L: 歩道橋から眺めるいわきニュータウン中央台鹿島地区。 C,R: こんな感じで典型的なニュータウンなのであった。

どの辺が評価されての都市景観100選なんだろう、と首を傾げつつ走っていると、特徴的な緑道があるのに気がついた。

こんなところを鉄道が走っていたはずなどないのだが、いかにも廃線跡をきれいに整備しました、という仕上がり。

実はこれ、「サザンクロスプロムナード」というそうで、銀河鉄道をテーマにしてつくったとのこと。全長は371m。

入口の脇には都市景観大賞(都市景観100選)の賞状が飾られており、なるほどこれが選定理由であるようだ。

L:

サザンクロスプロムナード。 C: なぜ銀河鉄道がテーマなのかはわからないが、小ぎれいに整備されている。

R: 入口の都市景観大賞(都市景観100選)の賞状。1991年からなのでバブルの発想だなあと思う(中央台鹿島の受賞は1997年)。

L: 緑道をきちんと整備することで線的な公園になっているのは興味深い。距離は長めだがよくきれいにしてあると思う。

C: 脇にSL型の遊具が置かれている。お子様向けにしても小さい。 R: 横から見たところ。駅名標には「白鳥の停車場」。

L:

サザンクロスプロムナードから脇に入った街路。これはごくごくふつうのニュータウン。特別感はないなあ。

C:

中央台鹿島は1987年12月に分譲開始とのこと。30年以上経っているわりには、あまり古びた印象がないのが偉い。

R:

ニュータウンの順調な人口増加を反映してのことだと思うが、「分離記念樹」というのはさすがに初めて見た。

L: 走熊公園。サザンクロスプロムナードと比べると、あちこち地面がひび割れて経年劣化がはっきり現れている。

C: 同じく走熊公園。芝生の広場では野球をやっている人々。整備が行き届かない部分も「自然」として受け止めている感触。

R: さっきは東側の3丁目だったが、こちらは西側の1丁目。やはり典型的なニュータウンの景観なのであった。

いわきニュータウンを出ると、南下して小名浜方面へと戻る。さっきバスで通った道を自転車で再び走るのは妙な感覚だ。

県道26号はこれまた典型的なロードサイド郊外社会。日本の縮図を濃密に体験するサイクリングだなあと思うのであった。

県道26号にて。絵に描いたような郊外社会である。

県道26号にて。絵に描いたような郊外社会である。

国道6号を横断して西側に入ると、住吉神社に参拝する。景行天皇の時代に武内宿禰が勅命により東北地方を巡視し、

この場所が陸と海の要害で東北の関門にもあたる、ということで住吉三神を祀って創建された。本殿の彫刻が実に見事で、

これは1641(寛永18)年に泉藩主・内藤政晴により本殿が造営された後、何度か彫刻が付け加えられてこうなったそうだ。

L: 住吉神社。 C: クランク状に入る神門。1999年の竣工。 R: 拝殿。水害の影響を受けて1985年に再建された。

L: 本殿。 C: 背面の彫刻をクローズアップ。 R: 側面の彫刻。メインとなっているのは仏教でおなじみの四天王。

なお住吉神社は東に長くまっすぐな参道が延びているが、これは後から整備されたもの。元の表参道は北に延びていた。

本殿を建てた内藤政晴は泉藩を立藩したが、もともと内藤家は平藩を治めていた。しかし江戸中期になると混乱が続き、

北向きの住吉神社が平城を睨んで建っていることがその原因とされた。それで社殿の向きが変えられたのだが、

その際に内藤家が幅5間長さ200間の参道を寄進した。これは馬を訓練する馬場としての機能も持たせてあるそうだ。

東の参道には大きな一の鳥居が建っている。

東の参道には大きな一の鳥居が建っている。

住吉神社から南下して、小名浜鹿島神社を目指す。しかし国道6号が思いのほか歩行者・自転車には厳しくて、

よくわからない迂回を強いられるのであった。川の合流点なのがまた面倒で。そんな具合に田んぼの中をさまよいながら、

どうにか到着。山裾にひっそり鎮座する神社だと思ったが、訪れてみると古い建物が残っているなど立派な印象。

しかし実はこちらに遷座したのは1968年。元は小名浜港・臨海工業地帯の方に鎮座しており、県の要請で遷座したのだ。

L: 小名浜鹿島神社。参道はトンネルとなっている国道6号の上を行く。 C: 境内はいかにも山裾の神社らしさ全開。

R:

参道の脇には旧拝殿。授与所で確認したらやっぱりそうだった。何かしら説明してくれないともったいない立派さ。

L: 旧拝殿の彫刻をクローズアップ。 C: こちらが現在の拝殿。 R: 本殿は奥で独立している。旧拝殿と同時期か。

さらに南西へ走る。国道6号の陸橋からは小名浜港を取り囲む臨海工業地帯が遠く見渡せて、貨物の線路が延びてゆく。

さっきも思ったけど、本当に日本の縮図といった感触だ。まあこれだけ広けりゃそうだろうが、それにしても多彩。

国道6号の陸橋から貨物線とその先の小名浜港・臨海工業地帯を眺める。

国道6号の陸橋から貨物線とその先の小名浜港・臨海工業地帯を眺める。

泉のエリアに入って諏訪八幡神社に参拝する。平安時代の大同年間に岩城判官の平政氏により亀石ヶ原に創建された。

先ほどの内藤政晴が泉藩を立藩すると藩の祈願社と定められ、息子の政親が岩城判官の旧館跡である現在地に遷座した。

そのような経緯を反映してか、境内の形状はやや独特。参道は北から入って南に進むが横参道で、周囲の街区と無関係。

また社務所はけっこう大きいが、参道に面しておらず社叢から独立した北端にある。そのため参拝して社務所に向かうと、

旧館跡を軽く一周する形になるのだ。なお御守を頂戴する際、いろいろ親切にしていただいた。ありがとうございました。

L:

諏訪八幡神社の入口。木々に包まれて厳かな雰囲気だが、言われてみれば純粋な神社とはちょっと違う雰囲気もある。

C: 参道を行く。 R: 行き止まりで回れ右をすると拝殿。幣殿とともに、遷座から300年を記念して1974年に竣工。

本殿は1796(寛政8)年の築。当時の泉藩主・本多忠籌(ただかず)の造営。

本殿は1796(寛政8)年の築。当時の泉藩主・本多忠籌(ただかず)の造営。

これで本日まわる予定の神社はすべて押さえた。平の方まではさすがにつらい。次回への課題としておくのだ。

帰りは小名浜の工業地帯をのんびり抜けていく。小名浜港の歴史、また常磐炭田の歴史がベースにあるためか、

なんとなく第二次産業に対して「そこにあって当然」という空気を感じる。隣に工場があってもあまり気にしない感じ。

川崎や鶴見線あたりなんかだともうちょっときっちり峻別している感触があるのだが、のんびり受け止めている感じ。

小名浜港を擁するいわき市は東北地方最大の工業都市なのだ。

小名浜港を擁するいわき市は東北地方最大の工業都市なのだ。

いわき・ら・ら・ミュウに戻ると自転車を返却し、そのままランチをいただく。いわき・ら・ら・ミュウの中には、

なかなか魅力的な食事処が並んでおり少々迷ったが、せっかく港町に来ているんだからとマグロのすき身丼をいただく。

大盛で2500円ということで、かなり大胆な選択である。が、こういうところをケチってしまってはつまらないのだ。

いざ食べると並盛から100円プラスなだけなのにガチのマジで大盛で、きちんとお値段相応かちょっとお得なくらい。

凄まじい非日常の贅沢をしっかりさせていただいた。でもまあ、エンツォ=フェラーリの言葉ではないけど、

ちょっと足りないくらいがいいのかもしれんとも思った。峠を越えるとつらくなる、その閾値が小さい感じはある。

L: 朝に曇り空の下で撮った、いわき・ら・ら・ミュウ。 C: 昼に戻った際に、港を挟んで見たところ。

R:

マグロのすき身丼大盛。こんな贅沢が許されるのか……オレが許す!と思いつついただいた。ある種の夢ですなこれは。

L:

アクアマリンふくしま。次回は絶対に見学してやるのだ。 C: いわきマリンタワー。これも次回の課題ですかなあ。

R: イオンモールいわき小名浜で見かけたゆるキャラ「フラおじさん」。本名は「いわきフラ次郎」だそうです。

やたらと湿度が高い一日だったが、晴れが確定してようやく乾いてきた感じ。もう少し早く晴れてほしかったなあ。

イオンモールからはバスで泉駅まで揺られながら、いわき市の観光資源は凄まじいものがあるなあと実感するのであった。

自転車で表面をサラッと舐めてみた程度ではあるものの、海と温泉という要素が全開である。歴史だってそれなりにある。

そういったものたちを工業とニュータウンが支えている。もちろん住んでみないと実態はわからないだろうが、

外から見た分には、合併で拡大した分だけいいとこ取りができている印象がある。要素が濃縮されている。

なぜかバスに貼ってあった『ゆるキャン△』交通安全シール。300km近く距離があるが。

なぜかバスに貼ってあった『ゆるキャン△』交通安全シール。300km近く距離があるが。

泉駅からは常磐線で1駅戻って、昨日と同じく湯本駅で下車する。コインロッカーに荷物を預け、シャトルバスに乗る。

今回の旅のメインエベントのひとつ、いわきFCの試合観戦なのだ。いわきグリーンフィールドは湯本駅の東側だが、

歩くとなると30分以上かかる距離にある。シャトルバスだと10分ということで、さっさと乗ってさっさと移動なのだ。

L:

いわきグリーンフィールド。命名権で「ハワイアンズスタジアムいわき」となっているが、駅からの方向としては正反対。

C:

左回りで南側のアウェイゴール裏方面へ。 R: アウェイゴール裏の端っこから意地でピッチを覗き込んでみたところ。

到着すると恒例の初訪問スタジアム一周を敢行。典型的な山の中の球技場といった感じだが、素直に一周できるのはよい。

本日のいわきの対戦相手はヴァンフォーレ甲府で、いわき・ら・ら・ミュウを徘徊する甲府サポが朝からいっぱいいた。

(そういえばさっきバスで『ゆるキャン△』交通安全シールを見かけたが、まあこれはさすがに偶然だろう。)

山梨県からは300km弱の距離があるが、熱心なサポーターが押しかけており、甲府のサッカー熱の定着ぶりが窺える。

なお現在の甲府の監督は、ホントか知らんが甲府駅前に実家があるという篠田善之。地元出身監督は応援したくなるよね!

L: バックスタンド側を行く。 C: こっちからも意地で覗き込んでみた。 R: ホームゴール裏。方角としては北側。

L: メインスタンド側に戻ってきたところ。サポがいっぱいだ。 C: メインスタンド側。 R: エントランスで一周完了。

エントランス脇にハーマー&ドリー(→2022.11.13)。なんかサタンクロスみたいね。

エントランス脇にハーマー&ドリー(→2022.11.13)。なんかサタンクロスみたいね。

なんだかんだで16時のキックオフまであと1時間ほど。今さらすっかり青空となって紫外線が容赦なく降り注ぐ。

ウォーミングアップの時間になっていわきの選手たちが登場すると、まず甲府サポに一礼する。偉いなあと思う。

そしたら甲府の選手たちも、いわきサポに一礼して練習開始したのであった。最近はそういう感じなんですかね。

しかし練習風景を見ていて気になったのが、ピッチのサイズである。縦方向が短いように思えてならないのだ。

特にペナルティエリアからハーフウェイラインまでが近く、GK練習からボールが相手陣内に入りまくり。

試合が始まった後も、ボールが入ってもすぐにペナという感じで、甲府の選手たちからなんとなく戸惑いを感じた。

L:

いわきグリーンフィールド(ハワイアンズスタジアムいわき)のピッチ。縦方向が妙に短いように思うのだが。

C: ホームゴール裏。女性がフラダンサーなのは一目瞭然だが、男がようわからん。検索したら、ツルハシ持ってる炭鉱夫だと。

R: 試合前、なぜかダンスを披露するハーマー&ドリー。しかも上手い。なおアナウンスは「2人とも」ってちゃんと言ってた。

試合開始。いわきFCといえば、アンダーアーマーの日本総代理店であるドームが運営しているクラブであり、

めちゃくちゃ理詰めでフィジカルを鍛えてJFLで優勝し、さらに翌年にはJ3優勝を果たしてしまった(→2022.11.13)。

とんでもない勢いで駆け上がってJ2に初挑戦となった昨シーズンだが、結果は22クラブ中18位に終わった。J2は魔境だ。

2年前にはフィジカルで圧倒してスペースを奪っていくサッカーをやっていたいわきだが、この試合はやや違う印象。

というのも、ピッチが短いせいで中盤が省略気味になっているから。まあそれはそれでデュエルが頻繁に発生するわけで、

フィジカルを生かしたサッカーであることは共通している。広い中の陣取り合戦ではなく、狭い中での格闘という趣だ。

いわきはボールを奪ってからのカウンターを積極的に展開するが、倒れずに奪いきる体の強さはさすがである。

L: 前半19分にいわきが先制。右からのクロスにファーの谷村が追いつく。 C: この折り返しに有馬が詰めてゴール。

R:

やはりデュエルに強いいわき。ボールホルダーに果敢にチャレンジしてボールを奪うと、素早くカウンターを仕掛ける。

どうしてもピッチが短く見える。それですぐにヴァイタルエリアでの攻防に入り、フィジカル勝負となる感じがする。

逆に甲府としては、センターバックであるオミから裏へのフィードが効くわけだが。そう、オミこと山本英臣が先発。

僕が甲府サポをやめてもうだいぶ経つが、その頃から中心だったオミがまだ現役でがんばっているのだ。もうすぐ44歳。

(オミの活躍ぶりについてはこの辺の過去ログを参照なのだ。→2008.4.29/2012.5.6/2014.10.18/2017.7.29)

そして甲府は後半開始と同時にピーター ウタカを投入。こっちもこっちでもう40歳だぜ! しかし一瞬の切れ味が凄い。

運動量はあんまりないけどボールが入ったときの技術の高さが圧倒的で、ゴール前でのプレー精度は本当に恐ろしい。

久々に見たらなんだかサザエさんみたいな髪型になっていたけど、おそらく地球上で最も迫力のあるサザエさんだろう。

後ろから正確なボールを供給できるオミと前線で切れ味鋭いウタカは、このピッチでは実に効果的な組み合わせなのだ。

L: 甲府はファビアン ゴンザレスとピーター ウタカの2トップに。これはファビアン ゴンザレスが倒されてPKとなった場面。

C: ピーター ウタカがPKをきっちり決めて甲府が同点に追いついた。 R: 最後までゴールに迫り続けるピーター ウタカ。

64分、ファビアン ゴンザレスが倒されて得たPKをピーター ウタカが決めて、甲府が同点に追いつく。

その後もピーター ウタカが精度の高いプレーを連発していわきを押し込む。見ていて「さすが……」と唸るしかない。

しかし得点には至らず、結局そのまま1-1のドローで試合終了。なおオミはフル出場なのであった。これまた凄いな!

L: というわけでオミ特集なのだ。オミの正確なフィードが今でも甲府にとって大きな武器になっている。

C:

パスを出すオミ。 R: 体を張ってブロックするオミ。しかしフル出場でしっかり活躍とは恐れ入った。

シャトルバスで駅に戻るとそのまま歩いて、さはこの湯へ向かう(写真は昨日の日記を参照なのだ)。

なかなか風情のありそうな外観だったので期待していたのだが、中に入るとあんまり余裕のある感じではなかった。

そんでもって2日連続で刺青のおっさんがいた。派手ではなく単色だったので、土左衛門対策の漁師さんなのかなと思う。

まあこういったところが、いわき市のthe other sideなのかもしれない。これもまた日本の縮図、なのか……?

L: 湯上がりに温泉神社に参拝。いずれ再訪問して御守を頂戴しなければ。 C: 本殿が立派。1695(元禄8)年の築。

R: 境内にある神籬(ひもろぎ)の湯。 湯本温泉の源泉を使っており、手水の代わりにこちらで手を清めるらしい。

のんびり駅まで戻り特急ひたちを待つ。どうやら先ほどの試合の審判さんらしき人がサポーターから花束をもらっていた。

公が私に混じっちゃう人って大変だなあと思うのであった。そんなこんなで特急ひたちがやってきたので乗り込む。

特急ひたち・ときわでは電源が取れるということで、今回はMacBookを持ってきたのだが、これが大正解だった。

やはり12インチMacBookは軽くてコンパクトでよい。11インチのMacBookAirを復活させてほしいわ(→2024.3.1)。

それにしても、特急ひたち・ときわはめっちゃ便利である。水戸から上野までノンストップはすごいなあと感心。

馴染みのなかった常磐線だが、たいへん楽しい旅ができた。次回は同じルートで別の場所に寄って、いろいろ見てみたい。

■2024.6.15 (Sat.)

──時は来た。

まず、J2いわきの試合観戦。そして常磐線の乗りつぶし。何より、浜通りの被災地をこの目で見てみること。

梅雨時ではあるが、条件は揃った。仙台行きの夜行バスに乗り込み、仙台駅東口に転がり出たのが午前6時前である。

マクドナルドでコーヒーをいただきつつ日記を書いて時間調整すると、朝食をいただいてから地下鉄に乗り込む。

北へ6駅行ったところにある旭ヶ丘駅で下車して、やってきたのは台原(だいのはら)森林公園である。

L:

旭ヶ丘駅から西側に出ると、そこは台原森林公園。 C: 公園内はこんな感じ。 R: モンシロチョウがいたのだ。

台原森林公園にやってきたのは、園内に仙台市科学館があるから。公共建築百選ということで来てみたのだ。

ただ、時刻はまだ7時半を過ぎたところなので当然、開いていない。テキトーに一周するだけのいつものパターンである。

現在の建物は1990年の竣工で、設計は久米設計。東側の「瞑想の松通り」(なんじゃそりゃ)は公園よりけっこう高く、

公園からだとけっこう盛大に階段を上ってアクセスすることになる。建物は南側が特にポストモダン全開となっており、

シンプルな北側との対比が印象的である。今日はイヴェントがあるようで、メガネの学生たちが何かを持ち込んでいた。

L:

公園からアクセスした仙台市科学館。 C: 足元はこんな感じで建っている。 R: 北西から見たところ。

L: 北東、

瞑想の松通りから見たところ。 C: 南東にエントランス。 R: エントランスをクローズアップしてみる。

L: 南側のオープンスペース(南ひろば)。実にポストモダン。 C: 建物の南面。 R: 建物側から見た南ひろば。

一周するとさっさと仙台駅に戻る。今日の主役は浜通りの町なのだ。原発の煽りを食った町が南北に6つ並んでおり、

できればぜんぶまわりたい。しかし常磐線の本数が多くないのでそれはできない。考えた結果、浪江町と富岡町に絞った。

仙台駅から特急ひたちに乗り込み、豪快に相馬と原ノ町(→2019.4.7)をすっ飛ばす。ここから南の常磐線は未知の領域で、

かつ、JRの在来線では最後に残ったエリアである。車窓の景色を眺めてドキドキしていると、10時過ぎに浪江駅に到着。

L: 浪江駅。営業を再開したのは2017年。

2020年に富岡駅との間が復旧したことで、常磐線は全線で運転が再開された。

C: 駅舎の中に「なみえまるみえ情報館」。 R: なみえ焼きそばが2013年にB-1グランプリで1位となった際の副賞などを展示。

L: ポケモンの人形が並ぶ。なぜポケモン?と思ったら、田尻智の父親が浪江町出身なので。まあ僕はクインティの方が好きだが。

C: そりゃ「でんのうせんし」ポリゴンでしょ。 R:

浪江女子発組合のサインがあった。よくわからんがまあがんばれ。

ではいざ、浪江町の中心部を歩いてみる。市街地はほぼ南北に矩形の区割りとなっており、常磐線と浪江駅はほぼ45度。

まずは駅からまっすぐ北に進んでみたが、ほぼ一面の空き地だった。新しめの住宅もあるにはあるが、本当にまばら。

リアス海岸の被災地は8年前に訪れたが、復興しているところはきちんと復興していた(→2016.9.18/2016.9.19)。

それと比べると、もともと平地ではあるけど、震災から13年が経過してもこの状況のままとは、ちょっと言葉がない。

L: 浪江駅から北へと歩く。 C: 中心部はほとんどが空き地。 R: 門柱と塀の一部だけが残っている場所もあった。

L: 中央公園の一角では現在も放射能を測定中。 C: 広場兼商店街の駐車場となっている場所。 R: その商店街……。

L: 浪江小学校跡地。児童数が0人となり2021年に閉校、1.3kmほど東にあるなみえ創成小学校に統合された。

C: 校舎のあった場所は広大な空き地となっている。 R: 門柱の脇には石碑や像が残されていた。

L: 空き地の中に新しい建物が点在するが、まばらである。 C: 県道167号。ワークマンがつぶれていた。つぶれるもんなの?

R: 国道114号。歩道がやたらめったら広いのだが、つまりはそれだけ、立ち退いてしまった家庭が多いということか。

とにかく空き地と駐車場が多い。津波や原発の被害もあるが、単純に人が戻っていないという現実を突きつけられる。

新築された小ぎれいな家と雑草だらけの空間の落差が激しい。また、営業している商店の数がきわめて少ない。

通りでは街灯の形が商店街だった痕跡を残しているが、ただそれだけ。本当に、人がいなくなってしまったのだ。

でも無人の住宅はないので、ゴーストタウンというよりは、西部劇の荒野の町のような雰囲気だ。フロンティア感。

商店街のない社会という点では、これも将来の日本の姿なのかと思う。人のいない住宅がもし更地になったら、

実はどこもこんな姿になっているのではないか。圧倒的な現実に翻弄されながら、浪江町役場へと向かう。

L: 北側の国道114号から見た浪江町役場。1996年の竣工。 C: 北西から見たところ。 R: 西から見た側面。

L: 南西から。エントランスはこちら。 C: 南側はガラスでカーヴを描いている。 R: 南側の正門から見たところ。

L: 南西には仮設の商業共同店舗施設「まち・なみ・まるしぇ」がある。準備宿泊者や帰還町民のため、2016年に整備された。

C: 国道6号に面する東側にはコンビニなど。南にはイオンもあり、商業の集中したエリア。 R: 北東から見たところ。

浪江町役場を一周すると、国道114号を挟んで北側にある「道の駅なみえ」に寄ってみる。駐車場があまりも広大なので、

どうしてもスカスカな印象になってしまうが、冷静に見てみると車はそれなりに多く、賑わい具合はなかなかのものだ。

中に入ると無印良品がメインの店舗となっており、反対側には土産物売り場とフードコート。土産物は浪江町だけでなく、

福島県全体から広く取り揃えており、種類が非常に豊富である。浪江町は商店街が壊滅してしまっているのが現状だが、

その分だけ観光拠点を絞って一点集中して見事に密度を高めているわけだ。商店街という線が成立しなくなったことで、

点と面による商業に特化している。もっとも施設の中だけ見ると、まっすぐな動線で構成されて線的な配置となっている。

つまりは「オープンエアーな商店街」から、「建物内に閉じられた商店街としての商業施設」への転換ということか。

これは過疎化社会にとっては未来の姿、空間的には革命と言えそうな事態かもしれない。いろいろ考えさせられる。

L:

道の駅なみえ。長さがあるので全体を撮るとこんな感じに。 C: メインの入口。 R: 脇には浪江女子発組合の自販機。

L: 中に入ると浪江町公式キャラクター「うけどん」がお出迎え。 C: 主力の店舗は無印良品であるようだ。

R: 土産物売り場。品揃えは非常に豊富で、浜通りの自治体だけでなく福島県全体のものを取り揃えている。

L: ラッキー公園 in なみえまち。ラッキーは「ふくしま応援ポケモン」。そういえば阿武隈急行でも見た気が(→2023.10.18)。

C: 西側の「なみえの技・なりわい館」。浪江町の地場産品・大堀相馬焼と地酒の磐城壽をクローズアップした施設。

R: 磐城壽の甘酒ソフトをいただいた。なんとなくチーズみたいな風味がして、うおーいい感じの発酵食品!という味わい。

ではお昼ということで、名物のB級グルメ・なみえ焼きそばをいただくのだ。もちろん大盛でいただくのである。

麺はかなりやわらかめとなっており、「うどんよりは焼きそば寄りだが焼きうどんの直前」といった食感である。

一味唐辛子を振りかけて食べるのが通とされており、実際に効くが、ヴェクトル的にはもともとの味に平行というか、

味に深みを増す方向ではない感じ。大盛だとやや飽きるかもしれない。セットメニューが人気なのも頷ける。

焼きそばは焼きそばとしていただいて、海鮮丼やシラス丼といった東北の海の幸も同時に味わうのが良さそうだ。

L: 地元牛乳はどうしても飲んでしまうね。松永牛乳は南相馬市原町区の企業。「アイスまんじゅう」が目玉商品だと。

C: なみえ焼きそばの大盛。なお、焼きそばの皿には「馬九行久(うまくいく)」ということで九頭の神馬・左馬が描かれる。

R: こちらがその皿の一例(先ほどの「なみえまるみえ情報館」の展示)。汚れた皿だとわかりづらいので、参考までに。

浪江駅を後にすると、20分ほど揺られて富岡駅に到着する。福島県最東端の駅で、駅舎の跨線橋からは海が見えるが、

駅との間が完全に何もない空き地となっていた。今は静かだが、13年前にとてつもない牙を剥いた海が、そこにある。

L: 富岡駅からは海が見える。この海が、あの日、辺りを呑み尽くしたのかと思う。 C: 駅に隣接する観光案内所。

R: 駅にあった富岡町の地図。駅のずっと北では、小良ヶ浜灯台を含む広大なエリアが今も帰還困難区域となっている。

富岡駅から富岡町役場までは2kmほどの距離がある。しかし富岡町ではぜひとも東京電力廃炉資料館を見学したい。

日祝以外は見学の時間が決まっているので、そう自由に動けるわけではない。それで今回は町役場をパスすることにした。

L: 富岡駅から市街地へと向かう道。浪江町は雑草天国となっていたが、こちらは広大な砂利の中に住宅が点在する。

C: 町営曲田第2団地の交差点から西に入ると曲田第1団地。低層の住宅がきれいに並ぶ。 R: その一角で放射能を測定中。

L: 国道6号に出る手前にある富岡町地域交流館「富岡わんぱくパーク」。 奥はショッピングモールのさくらモールとみおか。

C: 双葉警察署前の交差点から国道6号を眺める(北方向)。 R:

富岡わんぱくパークの向かいにある東京電力廃炉資料館。

東京電力廃炉資料館にやってきたが、まずその悪趣味なデザインに閉口する。廃炉資料館なのか何度も確認してしまった。

もともとは「東京電力福島第二原子力発電所エネルギー館」というPR施設として建てられ、エジソン、アインシュタイン、

キュリー夫人ら原子力研究の大家3人の生家をモデルにしたとのことだが、エジソンって原子力に関係していたっけ?

まあとにかく、2018年に廃炉資料館としてリニューアルオープンした。時間になるまで待合スペースで待機するが、

霧箱(→2023.2.8)でアルファ線とベータ線(の軌跡)を観察できたので、喜んでデジカメで撮影する僕なのであった。

L:

霧箱で見たアルファ線。すごく・・・大きいです・・・ C: ベータ線は気体分子に衝突して曲がるので縮れっ毛みたい。

R: 展示室に置かれている燃料ペレットの模型。低濃縮ウランを焼き固めて融点を高くしているのだ。これが燃料棒の中身。

やがて時間になって係員の案内を聞きながら館内をまわっていく。展示に対して説明はかなりハイペースな印象。

デジカメでバカスカ写真を撮るつもりだったが、なかなかそうもいかないほど。説明したいことがいっぱいあるのだろう。

(上でチラッと書いたが、平日と土曜日は案内ガイド付きのツアー方式なのだ。日祝は自由見学だが、第3日曜日は休館。)

そしてシアターホールでリアルタイムの福島第一原子力発電所の様子を見ることができる。13年経ってもこの姿のまま。

L:

原子炉格納容器の内部調査用ロボット「PMORPH(ピーモルフ)」。ガラスが反射するので変なアングルで申し訳ない。

C: スクリーンに映し出されたリアルタイムの福島第一原子力発電所。こちらは水素爆発を起こして大破した1号機の原子炉建屋。

R: カメラが進んで1号機の原子炉建屋跡へと向かっていく。奥にある2号機の建屋は無事に見えるが放射性物質を大量に放出した。

L:

上空から見た1号機。ちょっと言葉がない。 C: 1号機側のライヴカメラより。 R: 一般作業服(左)と防護服(右)。

原発の廃炉は気の遠くなる工程であると実感させられる。ある意味、実験として割り切っているような印象を受ける。

そうやって前向きにならざるをえないのだろう。展示内容は、ひたすら謝罪、とにかく正直に、という感触だった。

見学を申し込む際、まず受付でどこから来たか聞かれたのだが、それは説明のパターンが複数あるからではないか。

現地がどれほどのダメージを受けたのか、外の人間は具体的に身にしみて実感できていないのが正直なところである。

どんなにがんばって想像力をはたらかせても、絶対に追いつけないレヴェルのダメージが現実として存在している。

あらためてその事実を突きつけられて、頭を抱えることしかできなかった。浜通りが背負ったものは、本当に重い。

展示を見るに、クリティカルだったのは津波なのだ。でもこの地に原発を置いたのは結局は国策だったのだから、

企業だけでなく政治の責任も語られるべきではないか、と思う。東京電力だけが謝罪モードなのはフェアじゃない。

まあよく考えると、完全な国営だと情報をシャットアウトできてしまうし(どっかの社会主義国なんか典型的だぜ)、

完全な民営だと事態に責任を負いきれない。分担を明確にしての第三セクターは理想的なのかもしれない、そう思えた。

放射性物質を測定済みのミネラルウォーターをもらったよ。

放射性物質を測定済みのミネラルウォーターをもらったよ。

富岡駅までの帰り道を打ちひしがれた気分で戻る。新しい家々、幅のある道路、広大な砂利といった景色は、

午前中の浪江町の記憶とセットになって、ただただ現実を僕に突きつける。しかしどうしょうもないのである。

やってきた列車に淡々と乗り込むと、15分弱でJヴィレッジ駅に到着する。下車したら、豪快なコンクリートだった。

L:

Jヴィレッジ駅。2019年、Jヴィレッジが原発事故対応拠点からサッカーの用途に戻るのに合わせての開業である。

C: ホームから駅の出入口を見たところ。なかなか果てしない。 R: 出入口へ向かう階段には、蹴込みに高橋陽一。

L: 階段の上からホームを見下ろす。 C: Jヴィレッジ駅の改札。 R: 道路を挟んで眺めるとこんな感じ。

特に目的があるわけではないが、せっかくここまで来ているのだから寄っておこう、ということでやってきたのだ。

まっすぐ行ってもつまらないので、Jヴィレッジスタジアムを見てからぐるっと遠回りで歩いてみることにした。

L:

Jヴィレッジ駅の長いホームと、その奥にJERAの広野火力発電所。震災後、日本は火力発電が7割以上という状況である。

C:

Jヴィレッジスタジアムに到着。 R: 何かやっているわけでもなく、完全なる無駄足。JFAアカデミーの寮生がいたくらい。

Jヴィレッジスタジアムに行ったのは完全に失策だった。私設博物館のオールドカーセンター・クダンに行くべきだった。

見学時間が足りないだろうからと断腸の思いで諦めたのだが、心底後悔している。ぜひともいつか訪れたいものである。

L: 悔しい気持ちを抱えつつJヴィレッジに到着。こちらが中心となっているセンターハウス。基本的にはホテルって感じか。

C: 中に入ってホール。本棚には『アオアシ』が全巻揃っていた。 R: 外を見るとフィールドが広がっているのであった。

歩きどおしで疲れたので、ホールで休ませてもらう。田嶋幸三への抗議(→2018.7.8)もあって審判の更新をやめたので、

もはや僕はサッカー関係者ではないのだが、あちこちウロウロしていても特に怪しまれることなく過ごすことができた。

しかしまあ、キリン製品ばっかりだな! 資本主義である以上は当然なんだろうけど、癒着しすぎでないかい?

L: ホール中央のモニュメントの足元にはザッケローニ時代の日本代表メンバーの足形が。中央がザック、左が長谷部、右が本田。

C: 左から岡崎、長友、川島、内田。 R: 左が遠藤、右が香川。本当にいいメンバーだったんだがなあ(→2014.6.25)。

なおショップの「BLUE GARDEN」にはJヴィレッジの御守が置いてあった。実はセンターハウス4階に蹴球神社があり、

そこの御守というわけ。しかし案内が何もなかったので(疲れていて気づかなかったのかもしれんが)、神社をスルー。

ショップの「BLUE GARDEN」。

ショップの「BLUE GARDEN」。

Jヴィレッジを後にすると、常磐線で南下して、いわき駅に到着。これでついにJR在来線の完乗を達成したのである。

(新幹線は北陸新幹線の敦賀延伸と西九州新幹線の部分開業により、まだ乗っていない区間が残っているのだ。)

とりあえずその旨を姉歯メンバーに報告する。流れで市役所めぐりの話になり、みやもりのいる浦安市をゴールに決定。

こちらはいつ完全制覇できるかわからないけど、なんとか早く達成できるようにがんばりたい。まあ埼玉しだいなのよね。

いわき駅に着いてもそのまま列車に乗り続け、2駅行った湯本駅で下車する。そりゃ当然、いわき湯本温泉に浸かるぜ!

公衆浴場の「さはこの湯」は明日に取っておいて、今日は老舗温泉旅館の古滝屋で日帰り入浴といくのである。

大浴場と半露天風呂があり、交互に浸かってじっくりと温泉を堪能することができたのであった。たまりませんなあ。

L: 途中の広場では、フラ女将の皆様による「フラのまちオンステージ2024」が開催中なのであった。定期的にやっている模様。

C:

さはこの湯。こちらには明日浸かるのだ。 R: 地元牛乳をいただくのだ。いわき市の木村ミルクプラントの低温殺菌牛乳。

というわけで、たいへん濃い一日なのであった。今回まわれなかった他の町も、ぜひ訪れてみたいと思っている。

■2024.6.14 (Fri.)

坂上暁仁『神田ごくら町職人ばなし』。

ワカメに薦められた後、ニュースで何か賞をもらったとか見た。その記事では確か「画力に全振り」という話だったが、

なるほどそのとおりの見事な絵である。あくまでマンガではあるけど、どこか浮世絵のような淡い美も感じさせる。

ひとコマひとコマこだわり抜いて描かれているが、読みやすい。描きたいものと描かれたものが一致する美しさがある。

でもすごいのはそれだけじゃなくて、もはや落語でしかお目にかかれないような江戸っ子らしいセリフ廻しも満載。

価値観も当時の人々にきちんと寄り添っている。そして空間描写も徹底。だからものすごくリアリティを感じてしまう。

しかし読んでいるとそういった過去の時間に引き込まれてしまう一方で、登場人物たちの心情にも共感させられる。

時代が変わっても不変/普遍である「人間のやること」を正面から描いているからだ。しかもそれを職人を通して描く。

無名の職人たちの矜持によって、何気ない日常に潜む「作品」が生まれる。それは 人々の生活を支えることで輝く。

大量生産の工業製品にはない魂のこもった作り方と使い方が、かつて当然のものとしてあったことに気づかされるのだ。

八百万もの神がいるということは、物には人の手で生命が吹き込まれるということだ。その本質を静かに語りかける。

「学べるマンガ」についてはつねづね日記で書いているが、これは到底それだけに留まるものではない作品である。

社会に対する問いかけを含むレヴェルに到達しているという点において、芸術の域にあると言ってもいいのではないか。

もちろん正面からそのような大上段に構えているのではなく、コツコツやった結果としてそこまで行っている作品。

つまりマンガの職人だからこそ描ける作品、そしてマンガの職人だからこそ最高の説得力を持つ作品なのである。

「マンガでできること」はいっぱいあるが、その中のひとつの頂点を極めつつある。あとはこれを継続するだけだ。

ところで実際のところ、女性の職人はどの程度の割合だったのか気になる。この作品と同程度に活躍していたのか。

あまりそちらの方に重点が置かれてしまうとすべてが台無しになってしまうが、純粋に気になった。

■2024.6.13 (Thu.)

連日の冷や汁攻勢である。スーパーでマルコメの冷や汁のもとを見かけると、夏がスタートするのだ(→2021.7.7)。

最近は、キュウリよりもむしろ薬味こそが大切であるという真理に気が付いた。もはや薬味だけでいいのではないか。

薬味セットが割引になっていればラッキー、なければアンラッキー。そうなるとドラフト1位はミョウガである。

そこにネギか浅葱か大葉のどれかもしくはぜんぶを加える。最後はチューブの生姜を投入。それで一丁上がりだ。

いいキュウリが手に入らないときは、堂々と薬味だけで食っている。貧相にもほどがあるが、これで満足できてしまう。

いちおう満腹感を出すために納豆を食べている。しかしこの食生活でもぜんぜん腹が引っ込まない。ニンともカンとも。

もうひとつ夏を本格的にスタートさせるのが、ココイチのチキンと夏野菜カレーである。食わないと気合いが入らない。

ふつうに食うだけで1000円近くと年々インフレがひどいが(→2015.6.20)、これについてはもうしょうがないのだ。

ナスにアスパラにオクラにミニトマト、そしてチキン。バランスが良すぎるのである。無抵抗で食ってしまっている。

ところでココイチのカレーを食うたび「見事な醤油味だなあ」と感心しているのだが、みなさんどう思いますか。

日本人にとって最も典型的なカレーの味を実現していると思うのだが、一言で表すなら「醤油味」ではないか。

ラーメンにおける醤油ラーメン的立ち位置というだけでなく、実際に醤油味なのではないかと。いかがですかね。

■2024.6.12 (Wed.)

戸栗美術館『鍋島と金襴手―繰り返しの美―』。毎度おなじみになっている戸栗美術館ですね。

タイトルどおり前半が鍋島、後半が伊万里の金襴手という構成。鍋島は金襴手をやらないので「鍋島の金襴手」ではない。

両者における、連続性のある柄や優れた意匠の再使用などに焦点を当てて、「繰り返しの美」としているわけだ。

鍋島はやはり堂々としていてよいなあと思う。デザインと割り切っているものと、絵としても見られるものがあるが、

どちらも妥協のないこだわりが感じられる。技術が極限まで高まってのシンプルさなので、美しさに安定感がある。

特に絵画的な作品では、大胆な空白を恐れない度胸がいい。むしろ絶妙な「間」が感じられ、無という装飾を味わえる。

墨弾きの青海波やポイントを絞った青磁釉も効いている。技術とセンスが一体となった心地よさがたまらないのだ。

鍋島の色絵よりも染付にこだわる姿勢は上品さを漂わせるが、実際のところは倹約を命じた吉宗のせいである。

でもやはりそれこそが日本人の究極の美につながるのだ(→2011.11.20)、とあらためて実感させられた。

対照的に伊万里の金襴手はとにかく派手である。柿右衛門を経て技術が最高潮に達した江戸後期の作風となるが、

とにかく柄で埋め尽くす。鍋島だと絵画の一部と解釈されるような空白を許さず、装飾性の高い柄で埋めまくる。

技術が高いのでそりゃもう見惚れてしまうが、正直落ち着かない感じもある。まあ好き好きですな。

鍋島には本当に惹かれるなあ。定期的に楽しめる戸栗美術館の存在は本当にありがたい。

■2024.6.10 (Mon.)

ついにふだんお世話になっている川崎市交通局にもバス減便の波がやってきた。行きについてダメージはないが、

帰りの便がけっこう削られて退勤のタイミングが難しくなった。しかも乗り場で混み合うこと必至。困ったものだ。

こうなったのは完全に政治の失策である。われわれはこの事態についても、きちんと投票で評価を下すべきなのだ。

バスの運転手に敬意を(→2023.11.23)。そして政治にきちんと民意を。人としての基本的な部分が問われておる。

■2024.6.9 (Sun.)

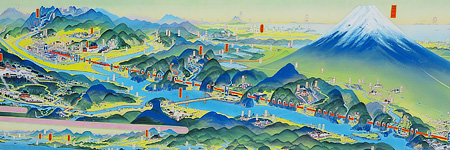

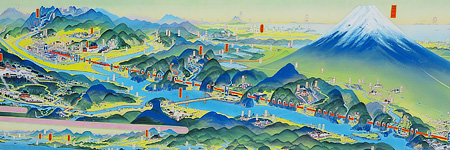

府中市美術館『Beautiful Japan 吉田初三郎の世界』。大正から昭和にかけて描かれた鳥瞰図の大家である。

最初から図録を買うつもりで美術館に行くのであった。職場に置いて「違いのわかる男」アピールしちゃおうか。

こういうやつです。

感想は、衝撃的の一言である。究極の主観でありながら、空間の体感的広がりを正当化して共有させる凄み。

圧倒的な想像力と説得力。ノスタルジーを感じさせる作品だと思ったら、現代のわれわれも入り込んでしまうリアリティ。

すべては「初三郎式」として吉田初三郎の能力に帰するのだが、彼の空間に対する能力の特殊さを感じずにはいられない。

現代でも方法論として後追いすることはできるだろうが、それだけでは足りない初三郎ならではのものが確かにある。

おそらくは若き日に身につけた洋画の基礎によるのだろうが、表面的にはむしろ日本画のセンスが大きいと思わせる。

彼の生きた時代性と、時代を超えた普遍性と、初三郎の魅力についてはもっと根源的な部分での分析が必要ではないか。

まず初三郎の、そしてわれわれの根底にあるものについて。もっと言うと、「日本的なもの」について。

手法としては、線路などメインとなるものを直線としてはっきり主役とわかるように描く。これについてはおそらく、

「双六」というもともとある文化を消化したのではないかと思う。しかし現実をそのフィクションに落とし込み、

周囲との関係を調整していってまとめきるセンス、フィクションを正しいと認識させて共有させるセンスには圧倒される。

そこにはもうひとつの文化が活用されている。絵巻・やまと絵の伝統(→2023.11.11)である。この俯瞰と精密さが、

対象となる空間全体に拡大されている。絵巻では異なる時間を同じ画面に描く「異時同図法」が特徴となっているが、

初三郎はランドマーク(焦点)を明確にすることで異なる空間を同じ画面に共存させることをやってのけている。

もともと絵巻・やまと絵には、事態を都合よく要約する編集センスが横たわっており、受け入れられる下地はあった。

見る側としては絵巻と同じように焦点を追っていくので、初三郎への共感が可能となる。つまり構造としては一緒なのだ。

さてそのように空間を圧縮する手法、これは近代化によってもたらされたものだろう。

鉄道や通信技術をはじめとする機械による空間の縮小、これが定着したことで初三郎の視野にリアリティが与えられた。

つまりは、人々の空間体験が変化したことに対応した作風であり、情報の新たな表現手段として歓迎されたのだ。

特徴として、全体をボウルのような空間にして遠景を壁のように扱うことが挙げられるが、それは近代特有の視野だろう。

(大陸から日本列島を俯瞰して、そのまま南北アメリカ大陸どころか南極を視野に入れることまでやっている。)

また初三郎が活躍しはじめた1920年代は、「モダン」という消費社会の最初の波が訪れた時代である(→2024.4.29)。

空間の魅力を直接描写する初三郎は、観光が消費のスタイルとして注目されるようになった時流に見事に乗ったわけだ。

全国各地から鳥瞰図を依頼されて初三郎の多くの作品が印刷され、また当時から多数の初三郎コレクターが存在していた。

そして面白いのは、同時代のヨーロッパでは機械の動力をまさに正面から描くカッサンドル(→2017.3.26/2024.4.7)が、

大活躍していたことだ。カッサンドルがミクロに焦点を当てたのに対し、初三郎はマクロを描いたと言えるだろう。

しかし根底にある近代化は同じものであり、この西洋と日本における発露の型の差異は、深く分析する価値があると思う。

さらにこの近代化は反作用として国内にジャポニズムを生む。初三郎は当時のインバウンドに対応する作品も手がけた。

絵巻・やまと絵を思わせる作風が「新しい伝統」を感じさせたのだ。ある意味で帝冠様式と同じ匂いを漂わせている。

象徴的なのは、初三郎が必ず富士山を描き入れていることだ。遠い場所では東京と重ねられるランドマークとなって、

見る者に空間的なリアリティを与える基準として機能している。と同時に、日本的要素を確認させる役割も果たしている。

これは軍国主義的な「日本らしさ」の要求、また朝鮮半島・台湾の植民地化や中国大陸への進出という空間的広がり、

そういった時代の流れに対応するものでもあった。ところが軍事機密や移動の制限に引っかかることにもなってしまった。

実は戦中は初三郎には不遇の時代であり、しかも戦後には軍国主義への反省もあって、初三郎の作品は忘れられる。

再評価が進んだのはここ四半世紀くらいのことである。しかし近代化と軍国主義下の空間感覚を体験できるという点で、

これほど強烈な素材はあるまい。さらに関東大震災や広島における原爆の被害についても鳥瞰図を残している。

吉田初三郎とは社会学的な切り口が豊富にある画家だとあらためて痛感させられる、非常に充実した展覧会だった。

◇

府中市美術館のコレクション展も見てみたのだが、多摩のかつての風景が描かれた作品を多数集めており、

それぞれの画家が見た昔の姿が味わえてものすごく興味深い。これはいいテーマでまとめたものだと感心した。

また、吉田初三郎も弟子入りしたという鹿子木孟郎の実力を思い知った。府中市美術館はなかなか鋭いでございますね。

■2024.6.7 (Fri.)

ガイナックスが消えた。

われわれ、『不思議の海のナディア』(→2008.2.20)と『プリンセスメーカー』が直撃した世代にとって、

このニュースはただもう残酷な時間の流れを突きつけられるものである。 絶対的な過去となってしまったなあ、と。

僕らが中学生から高校生の時期(1990年代前半)における、おたくの憧れだったと思う。おたくの最先端って感じ。

長野の田舎にいたから詳しいことなんてぜんぜんわからないんだけど、ガイナックス産のコンテンツには反応しておった。

やっぱり自分にとってはアニメよりはゲームだったんですよ。ゲームから離れてガイナックスも聞かなくなった印象。

だからちょうど10代の時期の趣味嗜好を、おたく方面に捻じ曲げるだけ捻じ曲げて去っていった、そんな存在である。

もちろんエヴァンゲリオンの社会現象ぶりは凄かったんけど、僕としてはその前におたく方面の基礎を固められた、

まあ比較的薄めではあるかなと思うんだけど、でもやはり人格形成にはしっかり関与してくれた、そういう存在。

で、20代になるとともに関係性が薄れていった、そういう存在。言い換えれば、青春の1ページってことである。

もともと過去だったものが、完全に消えてしまった。それでよけいに感傷的になってしまっているわけだ。

それにしても庵野さんは偉いなあと感心するしかない。クリエイターとして圧倒的に凄いのはわかりきっているが、

それだけでなく金のなる木に群がってきた連中と真っ向から戦ってけりをつけた。かっこいい大人だと心から思う。

■2024.6.6 (Thu.)

元祖である『アイドルマスター』のアニメをようやく全話見たのでレヴューを書くよ!

(前に書いたゲームの『THE IDOLM@STER』についてのログはこちらを参照のこと。→2018.12.20)

★関連アニメについてのログ

『アイドルマスター シンデレラガールズ』(→2015.4.11/2015.11.5/2017.2.3)

『アイドルマスター ミリオンライブ!』(→2023.12.27)

全体的にだいぶコミカル色が強い印象である。2011年のアニメということで、一昔前はこんなんだったかと思う。

後半にはけっこう踏み込んだシリアス回もあり、巧拙はさておきストーリーには起伏がしっかりとある。

2013年の『ラブライブ!』がストーリーよりもパフォーマンスを優先していたこと(→2018.12.9)を考えると、

何かしらの価値観の変化があったことが窺える。実は『アイドルマスター』も第1話からモノローグが展開されているが、

実際にはプロデューサーによる密着取材、インタヴューということで、ワンクッション挟んだ演出となっている。

このクッションが『ラブライブ!』以降消え、自分語りと自己肯定にまみれたモノローグの宣言(→2023.12.13)となる。

(『アイドルマスター シンデレラガールズ』は粘ったものの、後半終盤はポエムバトルに成り下がってしまった。)

その萌芽がみられると言えばまあそうだが、あとは第24話の擬似ダイアローグ(ちょっと病的で怖い)くらいなので、

全体的にはストーリー性をきちんと持ったアニメと言えるだろう。また「売れない前半」と「売れた後半」という、

一粒で二度おいしい構成もストーリー性を強めている。このように、アイドルのがんばりと苦悩を正面から描くことは、

『アイドルマスター』がやり尽くしたのかもしれない。それがあったから生存戦略としてか、それとも最初から狙ってか、

『ラブライブ!』はストーリー性を捨ててパフォーマンスに全振りし、それが見事に時代にハマったと言えそうである。

特に言及しておきたい回を挙げていく。第8話のドタバタは非常にデキがよろしい。この手の伏線と回収が見どころの話は、

上手い人が書くと本当に上手い(過去ログから例を挙げると『COWBOY BEBOP』第19話「Wild Horses」(→2005.1.21)、

『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』第17話「未完成ラブロマンスの真相」(→2005.3.6)。これに準ずるレヴェル)。

作画がクソ大変だったろうけど、それだけの価値がある中身だった。キャラクターを生かしたストーリーはすばらしい。

第13話は1クール目の締めだが、パフォーマンスを飛ばして曲数を絞り、舞台裏のストーリーの方をほぼ優先している。

現在ならパフォーマンスを優先するところだろう(これはシャニマスのレヴューでいずれ書く)。重要な事実である。

そして第15話は舞台裏をしっかりと見せつつも、バラエティ番組をほぼ実際の形で見せる流れとなっている。

これはパフォーマンス優先とストーリー優先の中間と言えるバランスであるが、バラエティだからストーリー寄りか。

最後の第25話は一曲がっつり流すパフォーマンス型だが、使い回しカットにキャラクター紹介も入っており、

ライヴシーンの完全再現というわけではない。というわけで、さまざまなパターンをやってみせたアニメと言えそうだ。

残っているのはPVやライヴを一曲まるまるやることで、上述のように『ラブライブ!』の生存戦略を生んだのだろう。

キャラクターでは最もふつうっぽく努力型である天海春香をメインに据え、間違わない天才の星井美希を対極に置く。

(星井美希って絶対に後藤真希がモデルだよなあ。二次の世界に浸かった者としては、そうとしか見えないのだ。)

春香の隣には絶対的な一芸を持つ如月千早を配置。「ふつう代表 VS 天才2種類」という軸を用意したのは巧いところだ。

そしてスキャンダルやアイドルとしての忙しさの中でメンタルを崩していく姿をきっちり描いており、なかなかにリアル。

そこからの復活が千早はガジェットを通してのもの、春香は上述のちょっと病的で怖い擬似ダイアローグが主ではあるが、

どちらも周囲をきっちり描くことで独りよがりな展開になるのを避けている。やはり正統派なつくりであると思う。

(そしてここでも、間違わない天才の星井美希が、不調のアイドルに対するバロメーター・理想形として機能している。

美希のトラブルは1クール目で済ませているので、それができる。この辺のバランス感覚がまた巧いところだ。)

それと比べると『アイドルマスター シンデレラガールズ』の卯月をめぐる動き(→2015.11.5)はかなり稚拙で残念。

まあやはり、『アイドルマスター』がやり尽くしている、ということなのだろう。作り手視点だと特にそうだと思う。

最後に、ここまで書く機会がなかったので満を持して書いておくが、Project Fairy3人の歌唱力は頭抜けている。

(特に星井美希『マリオネットの心』は、全盛期の後藤真希をかなり意識している作品だと感じている。)

初期メン10人がキャラクター性を重視しているのに対し、後発3人は明らかにパフォーマンス重視で選ばれている。

その分だけ、ゲーム上のアイドルキャラクターが本物のアイドルに近づいていった、と見ることはできるだろう。

いわゆる「2.5次元」が3次元から2次元への動きであるのに対し、2次元側から3次元側へ一歩踏み込んでいる感触だ。

実際に声優がパフォーマンスすることで境界は曖昧になっているのが現実だが、その最初のアクセルではなかったか。

つねづね『アイドルマスター』についてはもっときちんと検証・研究しなければいかんと思ってはいるのだが、

いかんせんメディアミックスが進みすぎていて、歴史として掘り返すのが面倒くさい。面倒くさすぎるのである。

裏を返せばそれだけ強く支持されてきたってことだけど、義務感で掘り返すだけの「ずく」がない。困った。

■2024.6.5 (Wed.)

ワカメが上京。今回はハセガワさんに加えて2年ぶりくらいにナカガキさんも参加。お元気そうで何より。

みなさまの近況をいろいろ聞くが、真人間の皆さんはきちんと真っ当な生活をしているなあと思うのであった。

僕なんか「独房みたいな温泉に浸かってさぁ」とか「枕木が焼けてさぁ」とか、そんな感じだし。バカウケだったけど。

まあ笑いが提供できればそれで満足である。話す中でいろいろオススメができればいいや、というスタンスでござる。

で、恒例のマンガについてもトーク。今回ナカガキさんからあだち充の『MIX』が出てきて、あー『MIX』かーとなる。

それは確かに読まねばならぬわ。連載をきちんと押さえている人は偉い。僕は徹底して完結待ちなので本当にそう思う。

ワカメからは『ダンピアのおいしい冒険』『路傍のフジイ』『神田ごくら町職人ばなし』『ここは今から倫理です。』、

あとは丸岡久蔵の作品を薦められたので、がんばってチェックしていきたいと思っております。レヴューはいつになるやら。

■2024.6.4 (Tue.)

本日は体育祭なのであった。

どの種目もしっかり盛り上がったのだが、個人的にいちばん面白かったのは部活対抗リレー。

恒例の「おーっと、帰宅部の登場だー!」は健在。わざわざ学ランを用意して東大の赤本をバトンに全力疾走するのだ。

いつからやっているのかは知らないが、大変よい伝統である。運動部に混じって1位をかっさらえるかが見どころ。

(運動部をやめた生徒とこのリレーのときだけ運動部をやめて走る生徒の混成なので、だいたい毎年1位になる。)

しかも今年は女子も参戦し、バリバリにギャルな格好で登場。第1走者がアクセサリー満載のカバンから食パンを取り出し、

おもむろにそれをくわえてスタートを切るのであった。「それ帰宅じゃなくて登校だろ!」と思わずツッコんでしまった。

しかもこの食パンがバトンということで、「バトンがどんどん小さくなってんじゃねえか!」とさらにツッコミ。

いや、本当によく思いついた。ガチの男子にギャグの女子というバランスもすばらしい。どんだけ褒めても足りないね。

ダンスでは平成と令和がテーマということで『フライングゲット』に『LOVEマシーン』、『Night of Fire』も登場。

時間がない中でよくアイデアを練るものだとひたすら感心。なかなかに賢い高校はいろいろ楽しゅうございますね。

僕も触発されて、昼休みに入るタイミングで「地理探究を受講している者は臨時の授業をやるので集まれー」と放送。

アメリカのメーカーがメキシコでつくったスピーカーをインドネシアで売っている件(→2023.6.6)について解説した。

後で先生方から何を教えたんですかと訊かれたので再度説明したのだが、生徒も先生方も面白がってくれたのであった。

■2024.6.2 (Sun.)

こざき亜衣『セシルの女王』。エリザベス1世の重臣・ウィリアム=セシルを描く。

つねづね日記に書いているし、こないだワカメと会ったとき(→2024.4.11)にも強く主張したことだが、

日本のマンガは「学べる」という点において世界最高峰にある。このマンガもじっくりと歴史を検証して描かれている。

ヘンリー8世のイギリス国教会設立、そこからのイギリス黄金時代を正面から描くとは、マンガもそこまで来たかと思う。

このマンガは世界史を真正面から扱いながら、独自の求心力というか絶対的な集中力で描いている点が興味深い。

その辺はさすがキャリアのある漫画家ということになるのだろうが、なんとも言えない説得力が漂っているのだ。

手塚治虫は『火の鳥』で、フィクションながらも分厚い歴史と真正面から格闘して見事に描ききったわけだが、

それに近い迫力を感じるのである。つまりは、単純に「学べる」だけでなく、十分に「読ませる」。そういう領域。

いちばん感心したのはエリザベス1世を三白眼、いや四白眼で描く勇気である。半ば伝説となった史実に媚びることなく、

キャラクター性を貫く。ただの伝記マンガとは違うという決意が滲み出ており、その覚悟こそが説得力を生むのだ。

ストーリーもしっかりとテーマを持っている。端的に言うと、それは家族の問題である。そして国家の問題である。

つまり、「親と子からなる家族」を拡張したものとして「王と国民からなる国家」がアナロジー(類推)できるのなら、

親と子の間にある(はずの)愛情は、王と国民の間にある愛情とともに解決することができるのか、という問題である。

極限状態に置かれている中での愛情を問うことで、カトリックとプロテスタントが対立する状況での政治も問う。

主人公たちはその相似関係にうっすらと気づいている。登場人物たちはだいたいがとんでもなく頭がよいのだ。

しかもどうにもならない。頭がいいだけではどうにもならない生物の本能としての欲、そして何より権力欲、

まとめれば「他人と世界を自分の思いどおりにしたいという欲」、それを愛情をもってどのようにコントロールするか、

そういう問いを描くマンガなのである。エリザベス1世を中心にそこに取り組むとは、実にチャレンジングな試みだ。

既刊6巻、このマンガがどこまで続いていくのか、歴史にどこまで挑んでいくのかはわからない。

ただ、作者の姿勢には一切のブレがない。完結したとき、読者は何かしらの快挙を目にすることになるのではないか。

そう思わせるだけのものがある。日本の誇る「学べるマンガ」の主要な一角として、注目しておきたい作品だ。

diary 2024.5.

diary 2024

index

晩飯は駅ビルの榑木野であたたかい蕎麦をいただくのであった。